具体描述

基本信息

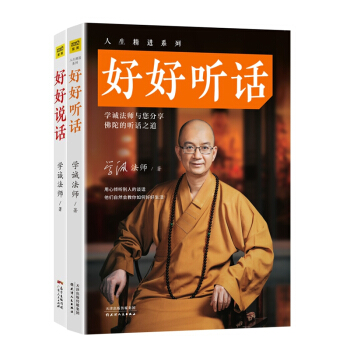

- 商品名称:好好说话&好好听话

- 作者:学诚法师

- 定价:99.8

- 出版社:天津人民

- ISBN号:9787201124728

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-10-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

用户评价

这本书的文字风格如同清晨的薄雾,初看平淡无奇,细品之下却饱含湿润的生命力。它没有使用那些故作高深的学术术语,而是用一种近乎散文的笔调,娓娓道来。我被其中穿插的一些小故事深深打动,它们像是从不同人的人生经历中截取的片段,充满了真实的痛苦与和解。特别是关于“保持沉默的艺术”那一章节,让我印象深刻。我们总是被教育要积极主动,但这本书却提醒我们,真正的力量往往潜藏在克制之中。如何在恰当的时候“退后一步”,让对方的空间得以填补,从而完成一次完整的交流循环,这是一种高级的智慧。这本书让我意识到,沟通的终极目的不是为了“赢”,而是为了“连结”。我感觉自己不再那么急于证明自己是对的,而是更愿意去理解对方为何会如此思考。这是一种巨大的心理负担的卸下。

评分如果要用一个词来概括这本书带给我的感受,那一定是“重置”。它不仅仅是修正了我的沟通习惯,更像是一次对内心冲突的深度调试。很多时候,我们听不进去别人说话,是因为我们内在的声音太吵闹了。这本书有一部分内容是关于如何管理自己的“内在对话”,如何在外在沟通开始前,先让自己达到一种“空杯”的状态。这种由内而外的改造,是很多市面上其他书籍所缺乏的深度。它探讨了为什么我们会在压力下退回到最原始、最无效的沟通模式,并提供了科学的、基于神经科学的解释。我尝试在压力情境下进行“锚定练习”,果然能有效地降低生理上的应激反应,从而让理性思维得以回归。这本书的严谨性令人信服,它将心理学、行为学与日常实践完美地结合起来,提供了一套可操作、可验证的长期改进方案,对于任何渴望在复杂人际网络中游刃有余的人来说,都是一份不可多得的珍藏。

评分这部作品着实让人耳目一新,它像一把精巧的钥匙,打开了沟通理解的全新世界。作者的笔触细腻而富有洞察力,没有那些陈词滥调的说教,而是用一个个鲜活的案例,把人际交往中那些微妙的“失语”瞬间,剖析得淋漓尽致。我尤其欣赏它对“倾听”这一主题的深入挖掘,它并非简单地告诉你“要听”,而是拆解了“听”的层次——从生理上的接收到心理上的共鸣,中间的鸿沟到底在哪里。书中提出的那些微调策略,比如在对话中如何运用停顿、如何捕捉非语言信号,对于我这种在职场上常常因为表达不畅而错失良机的人来说,简直是醍醐灌顶。读完后,我开始有意识地在会议中慢下来,观察同事的眼神和姿态,惊喜地发现,很多原本僵持不下的局面,仅仅因为我更专注地“在场”,局面就自然软化了。这本书的价值在于,它教我们如何真正进入他人的世界,而不是急于把自己的观点强加于人,它让“说话”这件事,从一种技能升级成了一种艺术。

评分坦白说,我一开始对这类“人际关系指南”是抱持着一丝怀疑的,总觉得它们多半是空泛的口号堆砌。然而,这本书完全打破了我的固有印象。它最成功的地方在于,它没有贩卖“完美沟通”的幻象,而是非常接地气地探讨了冲突、误解以及情绪的复杂性。比如书中对“防御性倾听”的剖析,我完全能对号入座——明明在听,心里却在组织反驳的语句,这不就是我们大多数人的常态吗?作者没有批判这种人性弱点,而是提供了一套温和的自我矫正路径。我最喜欢的是它对“反馈”环节的处理,它将反馈比喻成精密的仪器校准,而不是粗暴的批评,强调了“基于事实而非解读”的重要性。阅读过程中,我经常停下来,在脑海中重演自己最近几次失败的沟通场景,每一次重演,都能发现新的可以改进的细节。它不是一本速成手册,而更像一本陪伴你成长的工具箱,需要你不断地去实践、去感受其中的微妙变化。

评分这本书的结构设计非常巧妙,它并非线性地推进,而是像一个螺旋上升的知识体系,每读深入一层,都能对前文的内容有更深的体会。我尤其欣赏作者在探讨“权力与声音”关系时的视角。在传统的沟通理论中,往往忽略了身份、资历等社会因素对表达意愿的压制作用。这本书却勇敢地指出了,在不同层级的对话中,“好好说话”首先意味着为弱势的一方创造一个安全的表达空间。这让这本书的立意不再局限于个人技巧层面,而上升到了构建更公平、更有效率的交流生态的高度。我尝试将书中关于“引导式提问”的方法运用到家庭教育中,效果显著。不再是那种居高临下的审问,而是像一个侦探那样,通过开放式问题引导孩子自己说出想法,那种彼此信任的氛围,是任何说教都无法达到的。这本书带来的改变是系统性的,它重塑了我对“对话”本身的定义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有