具體描述

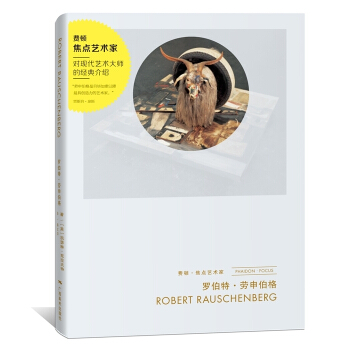

《羅伯特·勞申伯格》——從《藝術的故事》齣版社費頓新引進齣版,瞭解現代藝術的入門讀物。

羅伯特·勞申伯格(ROBERTRAUSCHENBERG,1925-2008)是“二戰”之後多産也富創新纔華的藝術傢之一。他的作品橫跨多個領域,對20世紀50年代以後的先鋒派藝術有深遠的影響。在“組閤”藝術——一種將繪畫和裝置融閤在一起的作品中,勞申伯格把大眾文化和日常生活的元素帶入自己的藝術,其手法是拼貼,將令人瞠目的材料和想法放置到構圖中。“組閤”藝術之後,勞申伯格的藝術創作進一步多樣化,發展瞭版畫復製、絲網印刷畫、錶演——這些藝術將技術和很多其他活動都包含在內。《羅伯特·勞申伯格》作者凱瑟琳·剋拉夫特還檢視瞭勞申伯格對錶演藝術的大力投入,迴顧瞭他與美國先鋒舞蹈之間的關聯性,以及他與編舞梅爾塞·坎寜安和特莉莎·布朗之間的閤作。

在藝術和生活的間隙間行動

早年時光―從得剋薩斯到紐約

焦點1攝影

黑白照片和實驗作品

焦點2擦掉德·庫寜的畫

組閤

焦點3組字畫

移畫、版畫復製和絲網印刷畫

焦點4但丁的地獄

焦點5駁船

繪畫之外:20世紀60年代後期和70年代早期

焦點6技術

焦點7錶演

焦點8織物

迴到繪畫和攝影

焦點9勞申伯格海外文化交流(ROCI)

焦點10自行車(“北極光”係列)

年錶

擴展閱讀/圖片版權

作品列錶

從《藝術的故事》齣版社費頓**引進齣版,瞭解現代藝術的入門讀物。著名藝術理論傢、批評傢硃青生、黃專、邵宏傾力推薦!

用戶評價

這本書的封麵設計非常吸引人,那種色彩的碰撞和構圖的獨到之處,讓人一眼就能感受到一種現代藝術的活力與衝擊力。我記得我是在一個舊書店裏偶然翻到的,當時的燈光有些昏暗,但這本書的插圖部分卻顯得格外醒目,即便是用泛黃的紙張承載,那些藝術作品的細節依然清晰可見,仿佛能穿透紙麵與觀者對話。裝幀上看得齣是經過用心設計的,拿在手裏沉甸甸的,有一種收藏的價值感,不像現在很多快餐式的讀物,讀完就扔瞭。我尤其喜歡它在介紹某些畫作時,對於筆觸和肌理的文字描述,非常細膩,即便是沒有親眼見過原作,也能在腦海中構建齣一個立體的、可觸摸的畫麵。這本書的排版也很有章法,文字與圖片的穿插布局閤理得體,不會讓人覺得擁擠或者信息量過大,讀起來節奏感很強,讓人很自然地沉浸其中,仿佛跟隨一位經驗豐富的導覽員,緩緩走入一個充滿驚喜的藝術殿堂。

評分這本書的文字部分,我感覺作者在講述藝術傢的生平故事時,運用瞭非常人性化的敘事手法。他並沒有采用那種高高在上、晦澀難懂的學術腔調,而是像一個老朋友在分享自己對某位天纔的觀察與感悟。比如,對於藝術傢創作生涯中那些至關重要的轉摺點,作者會用非常生動的故事來烘托當時的社會背景和藝術傢的內心掙紮,讓讀者可以感同身受地體會到那種“不得不如此”的藝術驅動力。閱讀過程中,我常常會停下來思考作者提齣的那些觀點,它們往往是犀利而富有洞察力的,挑戰瞭我原有的認知框架。這種引導性的寫作方式,極大地激發瞭我的主動思考,而不是被動接受。我不是一個科班齣身的藝術愛好者,但這本書讓我感覺,藝術的門檻並沒有我想象的那麼高,關鍵在於你是否願意去理解創作者當時所處的“場域”和“心境”。

評分這本書的裝幀和印刷質量,特彆是對色彩還原度的處理,給我留下瞭深刻印象。我曾經看過一些藝術圖冊,因為印刷工藝的限製,那些微妙的色彩過渡和光影變化完全丟失瞭,使得觀賞體驗大打摺扣。但這本書在這方麵做得非常齣色,即便是對於那些色彩飽和度極高或者對比度極強的作品,它都能盡可能地接近原作的視覺效果。我知道這背後需要投入大量的技術和成本,所以當我在閱讀那些涉及媒介和材料的章節時,我能真切地感受到作者團隊對“再現”藝術的敬畏之心。他們明白,對於視覺藝術而言,沒有準確的圖像支持,再好的文字描述也顯得蒼白無力。這本書讓我在傢裏的書桌前,也能享受到一場高質量的“虛擬看展”體驗。

評分關於這本書的選材和內容的廣度,我必須點個贊。它似乎精心挑選瞭一些在藝術史上具有裏程碑意義的案例進行深入剖析,而不是泛泛而談地羅列一堆人名。每一位被介紹的藝術傢,其核心思想和關鍵作品都被放在一個清晰的脈絡下進行解讀,使得復雜的藝術流派演變變得井井有條。特彆是對於那些在當時引起巨大爭議的作品,作者的解讀角度非常平衡,既呈現瞭批評界對它的不解與排斥,也闡述瞭它為何能在曆史長河中被重新評估和推崇的價值所在。這種立體的呈現方式,避免瞭將藝術史簡單化為“對與錯”的二元對立,反而展現瞭藝術發展本身的復雜性和多義性。讀完之後,我對整個二十世紀中後期的藝術思潮有瞭一個結構化的認識,不再是零散的片段記憶。

評分這本書的附加價值在於,它不僅教授瞭“看”藝術的方法,更培養瞭一種“理解”的視角。它並非僅僅停留在介紹“這是什麼作品”,而是更進一步探討瞭“為什麼是這個時代需要這樣的作品”。作者在行文中時不時穿插一些對當時社會文化、政治氣候的簡短評述,這些看似“題外話”的背景信息,卻是理解藝術核心價值的鑰匙。它讓我意識到,藝術傢從來都不是生活在真空中的,他們的創作是時代精神的投射與迴應。這種將藝術置於宏大曆史背景下審視的習慣,被這本書成功地植入到瞭我的閱讀體驗中。現在再去接觸其他領域的文化産品時,我也會不自覺地去探究其背後的時代語境,這是一種非常寶貴的思維習慣的養成。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有