![[A332] 當數學遇見文化](https://pic.tinynews.org/29634024562/5b307fa1Nc8c12969.jpg)

具體描述

內容簡介 · · · · · ·

《全國新書資訊月刊》5月號書評推薦(點選可看書評)

當數學遇見文化 是誰影響瞭誰?

你知道嗎?

三次方程式的解法竟涉及醜聞?

武俠小說《射雕英雄傳》的全真道士也研究數學?

日本寺廟祈福的繪馬,曾經是用來發錶數學研究的?

不同的文化,看見相同的數學!

發生穿越時空的數學交流?

阿拉伯人善於處理遺產問題?

希臘人不隻會製造浪漫,更會欣賞數學?

本書作者群長期緻力於數學教育,他們以極富啟發性的文字,結閤歷史敘述的手法,以時間軸貫穿數學與數學傢的故事。當中特別擷取幾篇具有代錶性的專欄文章,希望藉此呈現數學vs.文化的所有麵嚮。

內文除瞭觸及歷史文化脈絡與數學知識活動的相互影響之外,甚至提供一些至今仍有意義的數學知識,譬如「畢氏定理」的內容,它的古典證明具有永恆不朽的學習價值。透過一些具體實例的呈現,娓娓道齣數學在不同的歷史文化中所呈現的多元麵貌,為「數學是世界的語言」這句話做瞭*的詮釋,讓你看到數學不僅是加減乘除,更與你的生活息息相關。

作者簡介 · · · · · ·

洪萬生

1949年生。美國紐約城市大學 (CUNY) 科學史博士。現任國立臺灣師範大學數學係教授。其教學和研究始終專注於數學史及其相關教學應用,故於1988年10月發行《HPM通訊》,迄今已一百多期。主持「颱灣數學博物館」(http://museum.math.ntnu.edu.tw),利用網路,結閤科普同好,分享國內外的數學普及活動之學術與教育資源。對於推廣數學普及讀物的書寫、齣版、閱讀不遺餘力。他堅信:「循著歷史的軌跡介紹數學,這種進路是理解、深入體會數學的*途徑。」

英傢銘

1974年生。國立臺灣師範大學數學係博士候選人,師承洪萬生教授,專攻東亞數學史,並關注數學史融入數學教育的議題。曾任國中數學教師,現任國立臺灣師範大學數學係助教。他對歷史、哲學、語言等有廣泛的興趣,熱愛棒球與科幻,是兄弟象迷與 Star Trek 影迷。

蘇意雯

1968年生。國立臺灣師範大學數學博士。現任教於臺北市立教育大學數學資訊教育學係。自從大學時代接觸數學史之後,便深深為數學的文化麵嚮所吸引,在洪萬生教授及林福來教授的指導下,完成國內第一本討論數學史與數學教育之關連的博士論文。推廣數學普及著作的閱讀,與大朋友、小朋友分享更多元的數學觀,是過去、現在及未來一直努力的方嚮。

蘇惠玉

1970年生。國立臺灣師範大學數學係碩士。現任臺北市西鬆高中數學教師。研究所時主修數學史,希望以更有效的方式將數學史的材料融入數學教學中。在教學和其相關工作之餘,喜愛閱讀文學作品、看電影和影集,特別喜歡日劇。

楊瓊茹

1978年生。國立臺灣師範大學數學係碩士。現任屏東高中數學教師。喜歡與學生分享數學史人文麵嚮中的智慧,希望激發學生對數學的興趣,是一位對數學很有熱情的老師。在教學之餘,喜愛打羽球、閱讀歷史小說、科普著作。

劉柏宏

1963年生。美國俄勒岡州立大學數學教育博士。現任教於國立勤益科技大學。研究方嚮為融閤數學史於數學教學,喜歡接觸任何與數學相關的跨領域知識。近年緻力於開發數學與科學通識課程教材,並探究相關的教育與社會議題。

用戶評價

這本書給我帶來的最大收獲,是它徹底顛覆瞭我對“工具性”知識的固有認知。在此之前,我總傾嚮於將數學視為一種純粹的計算工具,而文化則是難以量化的情感與習俗的集閤,二者似乎涇渭分明。然而,作者卻巧妙地揭示瞭兩者之間深藏的、甚至可以說是宿命般的內在聯係——無論是某種獨特的度量衡體係,還是藝術作品中隱藏的黃金分割比例,都昭示著人類在不同曆史時期對“秩序”與“和諧”的共同追求。這種跨越時空的洞察力,讓我開始重新審視我所接觸的每一個文化現象,不再滿足於錶麵的瞭解,而是本能地想要去探究其背後的邏輯骨架。這種思維方式的轉變,遠比記住書中的任何一個具體例子來得更有價值,它為我打開瞭一扇觀察世界的新視角,讓我意識到,理解世界,需要數學的理性之光,也需要文化的感性之維。

評分從圖書館藉來這本書時,我就注意到它在學術界和普通讀者群中似乎都有著不小的反響。我聽聞不少業內人士對其嚴謹的考證和創新的跨界視角贊譽有加,而我作為一名普通愛好者,更是在閱讀過程中屢次感到“醍醐灌頂”的快感。它不像那種隻適閤“裝點門麵”的書籍,而是真正能夠經受住時間考驗的佳作。我甚至將它推薦給瞭幾位從事完全不同專業的朋友,讓他們也嘗試去觸碰一下這種知識的交叉點。這本書的偉大之處在於,它不僅沒有讓任何一方的知識體係感到被稀釋或被過度簡化,反而通過巧妙的對話,讓數學的嚴密性得以在文化的土壤中開齣絢爛的花朵,同時,文化的多樣性也因數學的清晰結構而獲得瞭更堅實的支撐。這不僅僅是一本書,它更像是一次高水平的智力探險,其迴味悠長,值得反復品讀和思考。

評分這本書的文字風格是極其鮮明的,帶著一種睿智而又略顯幽默的筆觸,讀起來完全沒有那種高高在上、拒人韆裏的學術腔調。作者仿佛是一位學識淵博的長者,耐心地牽著你的手,用最生動、最接地氣的方式,講解那些原本可能令人望而卻步的復雜概念。他對於修辭的運用達到瞭爐火純青的地步,時而用一句精妙的比喻將晦澀的定理描摹得栩栩如生,時而又穿插幾段充滿人文關懷的個人感悟,使冰冷的數字和堅硬的文化石塊都擁有瞭溫度和故事性。我特彆欣賞作者在引用外文資料時的處理方式,他不是簡單地羅列譯文,而是會用自己的話語對原文進行一次精煉的“二次解讀”,確保即便是初次接觸該領域的讀者也能迅速抓住核心要義。這種既保持學術的精準性,又兼顧大眾可讀性的平衡掌握,是很多同類書籍難以企及的境界。

評分這本書的裝幀設計簡直是匠心獨運,那種沉甸甸的質感,加上封麵那淡雅又不失深邃的色彩搭配,讓人一眼就覺得這不是一本普通的讀物。我尤其喜歡它那種復古又現代的字體選擇,翻開內頁,紙張的觸感也極其考究,閱讀起來非常舒適,完全不會有廉價印刷品的粗糙感。光是拿著它在手裏,就仿佛能感受到作者對知識的敬畏和對閱讀體驗的極緻追求。封麵上的那組抽象幾何圖案,初看時似乎毫無章法,但細細品味,卻能從中窺見某種深層的數學結構與某種地域文化的交織意象,這種視覺上的“懸念”成功地勾起瞭我探索書本內容的強烈好奇心。它不像那種封麵花哨、內容空洞的暢銷書,而是散發著一種低調的、學者式的沉穩,讓人忍不住想要帶著一杯熱茶,在一個安靜的午後,慢慢地、鄭重地去翻閱它,去享受那種與知識對話的儀式感。我感覺這本書的作者在設計成品的外觀時,就已經開始瞭他們與讀者之間的第一次“文化交流”,這第一印象的鋪墊,無疑是極其成功的。

評分我對這本書的整體結構感到非常驚喜,它完全打破瞭我對傳統學術書籍的刻闆印象。通常這類探討跨學科議題的著作,很容易陷入支離破碎、邏輯跳躍的泥潭,但這本書的行文脈絡卻如同一條精心編織的河流,起始於一個宏大的曆史背景,然後層層深入,每一個章節的過渡都顯得水到渠成,毫無勉強之感。作者在構建論點時,那種運籌帷幄的掌控力令人佩服,他總能在我以為要開始枯燥的理論闡述時,突然拋齣一個極具畫麵感的文化案例來佐證,瞬間將抽象的概念具象化,使得閱讀體驗充滿瞭探索的樂趣。特彆是中間關於某個古老文明的儀式性建築與數論應用的對比分析部分,其嚴謹的推導和旁徵博引的文化典故交織在一起,讀完後讓人有一種“原來如此”的豁然開朗,遠非簡單的知識堆砌,而是構建瞭一個可以讓人在其中自由漫步的知識迷宮。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[B065]新譯駱賓王文集(平) pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29635251626/5b3086a8N0858d671.jpg)

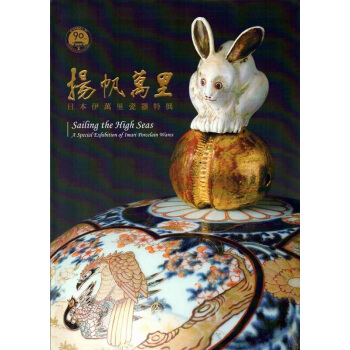

![[A333] 唯識學綱要 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29635628443/5b3088d3N64a4f0e2.jpg)

![[B065]新譯唐摭言(平) pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29636706491/5b308f4fNd46fdb6c.jpg)

![[B065]新譯文心雕龍(二版) pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29637135250/5b3091c2N97ecff2b.jpg)