具体描述

作 者:

出版社:

丛书名:中华大字经典

出版日期:201801

版 次:

页 数:0

ISBN :9787101113433

定价:158 元 本店价:118.5 元

折扣:【75】 节省:39.5 元

分类: →

货号:1747397

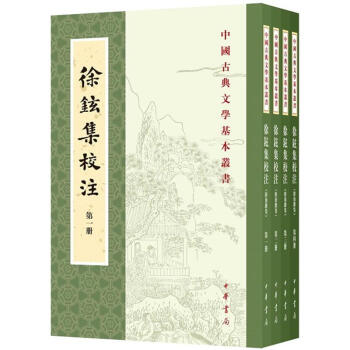

图书简介 本书录徐铉诗文集《徐公文集》三十卷,后附徐锴诗文、徐铉传记资料、文集序跋著录及年谱。以徐乃昌影宋明州重刊本为底本,校以《四部丛刊》影印清黄丕烈校宋本、《文渊阁四库全书》本等版本及《全唐文》《全唐诗》《全宋诗》《全宋文》等总集与宋人笔记等。笺注一般注出事由、出典,兼及词语解释。全稿采用全式标点。", 作者简介 目 录 插图和节选

用户评价

这套书的定价虽然不菲,但考虑到其所包含的信息密度和它在相关研究领域中的工具书地位,我认为其性价比是极高的。它本质上是一项长期投资,而非一次性消费。对于高校图书馆、研究所而言,这是必备的“镇馆之宝”级别藏书;对于致力于宋学或唐宋之际文献研究的独立学者或研究生来说,它能省去他们不知多少次辗转于不同孤本数据库之间的时间和精力。我个人在使用过程中,已经体会到了它在构建知识框架时的关键作用。更深一层看,出版这样一套浩大的工程,本身就是对传统文化传承的一种有力支持,它保证了经典文本在数字时代依然能够以最可靠的形式被后人所接触和研究,这种对“文脉”的守护,是任何市场利益都无法衡量的。

评分从阅读体验的层次上来说,这套书的结构设计非常便于不同程度的读者进行阶梯式深入。初学者可以先阅读正文和关键的白话解释性注释,快速掌握徐铉的核心思想和文风。而进阶的研究者则可以专注于校勘记和繁复的异文对比部分,从中挖掘文本流传的细节和学术史上的争论焦点。这种多层次的解读空间,体现了编者对目标读者群体的深刻理解。我尝试着将不同册次的重点章节穿插阅读,发现无论侧重于哪一方面,都能找到令人信服的论据或翔实的佐证。它不仅仅是一部文献汇编,更像是一部经过精心策展的学术展览,将一个重要历史人物的学问成就,以最科学、最全面的方式陈列在我们面前,引导我们去思考那个时代文人的风骨与抱负。

评分李振中先生的注述功力,在这套书中展现得淋漓尽致,其学术态度严谨而谦逊。他似乎并不急于彰显个人的“高论”,而是将精力集中在如何最忠实、最清晰地呈现徐铉的原貌与思想脉络上。我尤其欣赏他处理那些存在争议的引文或史实时所采取的策略——通常是先引述主流观点,然后用旁注的形式指出存在的细微差异或新的发现,这种“兼收并蓄”而不妄加断语的学风,是古籍整理中最为可贵的品质。读来令人感到心安,知道自己所接触到的信息是经过多方比对、审慎筛选的结果。这种内敛的学术气质,与徐铉本人温和醇厚的文风也形成了某种奇妙的呼应,使得整部书读起来有一种“如沐春风”的感受,学术性与人文关怀达到了难得的平衡。

评分从内容上看,这次的“集校注”做得尤为扎实和全面,其广博的搜集范围令人叹服。不仅仅是对徐铉本人的著作进行了系统的整理和考订,更令人惊喜的是附录中收录了徐锴的相关内容,这种跨代际、互为补充的编排方式,极大地拓展了研究的视野。它不再是孤立地看待某一位学者,而是将其置于其家族、其所处的学术谱系之中去考察。校注部分显然是下了“十年磨一剑”的功夫,不仅细致核对了流传有异的抄本和刻本,还融入了后世名家的重要观点。阅读时,我发现很多我原本存疑的难点,都在详尽的注释中得到了清晰的阐释,这些注释并非简单的字词解释,而是结合了当时的政治背景、文化习俗乃至典章制度的深入解读,极大地提升了文本的可读性和学术价值。对于任何想要深入了解宋初经学和史学的人来说,这套书提供的基础资料之完备,几乎是无可替代的基石。

评分这部书的装帧和印刷质量简直是匠心独运,拿到手里就能感受到中华书局一贯的严谨和对传统的敬意。纸张的触感温润而不失坚韧,油墨的刊印清晰细腻,即便是最微小的字迹也纤毫毕现,这对于研究古籍的人来说,无疑是一种极大的享受。我特别留意了版式的设计,采用了标准的竖排右起,字体选择也兼顾了古朴与易读性,没有丝毫的为了美观而牺牲实用性的倾向。尤其是对于那些涉及大量异文和校勘标记的地方,排版的层次感处理得非常得当,能够迅速引导读者的视线,使得繁复的校注内容也变得井井有条,不会让人在浩如烟海的文字中迷失方向。这种对细节的执着,反映了编辑团队对原作者乃至整个学术传统的尊重。翻阅此书,仿佛穿越时空,触摸到了宋代的墨香,这种实体书特有的阅读体验,是电子设备永远无法替代的。可见,出版方在整个制作流程中投入了大量的心血,绝非简单地将文稿付印了事,而是将其视为一件艺术品来打磨。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有