具体描述

内容简介

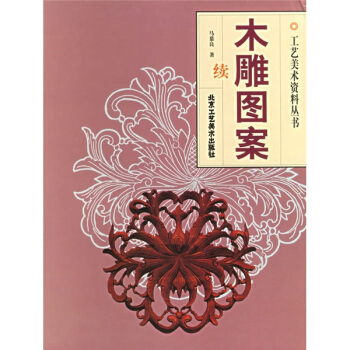

1997年我为香港回归设计并赶制人民大会堂香港厅的大型座屏时,经老友洪君陶先生的介绍,认识了北京木刻厂的马慕良先生,并有了一段十分紧张而又愉快的合作和交流。那时候就听马幕良说,他正在准备搜集、整理一本为木雕工艺作参考使用的纹饰图案集,他还提出待整理好之后,希望我为此集写几句话,也许它能成为这次木雕工艺合作的一点启示与纪念。记得小时候,在南通老家,红木小件的作坊工场,十分普遍。我们似乎是生活在到处都能见到木雕艺术和木活细作的环境之中,从木作门窗、硬木家具、架子床、十景橱柜到镶嵌挂屏、杌凳、几案、托架……都离不开精美的造型、雕花设计与款式布局的处理,以及榫卯斗拼的结构制作施工。特别在明式家具中所深蕴着的典雅的审美精神,更是大家注目议论、赏鉴、比较、研学的许多“生活的艺术”中间少不了的一个重要专题,何况“生活的艺术”这是十分广泛的题目,而且它又和琴棋书画民居路桥以及园林小筑等等相互密切联系在一起的。严格地说,它是东方文化传统中的一个组成部分。正如我国已故著名的明式家具研究专家杨耀先生所出指出的:“我国明式家具造型简炬轻巧,而不笨重沉闷。线条流畅活泼,而不呆板粗劣。雕刻恰当有趣,而不是繁琐无目的的。我们从明式家具上见到简美的雕刻图案中,发现它引用了铜器、玉器、陶器以及建筑上多种花纹。这些花纹一旦被采用到家具上,都具有较精炼的发挥,足以表明我国木雕技术到了明代已经有了进一步发展。”

我们认认真真地总结自己工作的目的,也正是为继承和发展民族艺术事业添砖加瓦。当然,这里也存在一个视觉水准和如何取舍选择的问题。我们总是充满着美好的愿望,以求获得更高的水准,并满足同行和广大人民群众的需要。但是要坚信一个真理,做比不做强,多一次实践也多一次比较。我们的成绩正是像历史的进程一样,总是在不断地积淀中不断取得进步的。

内页插图

目录

序装饰木雕

木雕工艺

家具造型

室内装饰

木雕图案应用实例

前言/序言

1997年我为香港回归设计并赶制人民大会堂香港厅的大型座屏时,经老友洪君陶先生的介绍,认识了北京木刻厂的马慕良先生,并有了一段十分紧张而又愉快的合作和交流。那时候就听马幕良说,他正在准备搜集、整理一本为木雕工艺作参考使用的纹饰图案集,他还提出待整理好之后,希望我为此集写几句话,也许它能成为这次木雕工艺合作的一点启示与纪念。记得小时候,在南通老家,红木小件的作坊工场,十分普遍。我们似乎是生活在到处都能见到木雕艺术和木活细作的环境之中,从木作门窗、硬木家具、架子床、十景橱柜到镶嵌挂屏、杌凳、几案、托架……都离不开精美的造型、雕花设计与款式布局的处理,以及榫卯斗拼的结构制作施工。特别在明式家具中所深蕴着的典雅的审美精神,更是大家注目议论、赏鉴、比较、研学的许多“生活的艺术”中间少不了的一个重要专题,何况“生活的艺术”这是十分广泛的题目,而且它又和琴棋书画民居路桥以及园林小筑等等相互密切联系在一起的。严格地说,它是东方文化传统中的一个组成部分。正如我国已故著名的明式家具研究专家杨耀先生所出指出的:“我国明式家具造型简炬轻巧,而不笨重沉闷。线条流畅活泼,而不呆板粗劣。雕刻恰当有趣,而不是繁琐无目的的。我们从明式家具上见到简美的雕刻图案中,发现它引用了铜器、玉器、陶器以及建筑上多种花纹。这些花纹一旦被采用到家具上,都具有较精炼的发挥,足以表明我国木雕技术到了明代已经有了进一步发展。”

我们认认真真地总结自己工作的目的,也正是为继承和发展民族艺术事业添砖加瓦。当然,这里也存在一个视觉水准和如何取舍选择的问题。我们总是充满着美好的愿望,以求获得更高的水准,并满足同行和广大人民群众的需要。但是要坚信一个真理,做比不做强,多一次实践也多一次比较。我们的成绩正是像历史的进程一样,总是在不断地积淀中不断取得进步的。

用户评价

我对那些描述雕刻工具的部分尤其感兴趣,虽然我不是专业的雕刻师,但了解工具的演变,能让我更好地理解作品的创作难度和匠人的心血。书中对不同年代、不同地域的刻刀、凿子的形制、材质变化,进行了细致的入微的对比。特别是对手柄的材质选择和人机工程学的考量,让人不得不佩服古人的智慧——他们是如何在没有现代工业辅助的情况下,将工具打磨得如此顺手、贴合人手的?书中还提到了一些失传的工具制作工艺,这部分内容读起来充满了探秘的快感。我甚至能想象出那位经验丰富的工匠,如何根据手中木料的特性,即兴调整手中的工具,那种人与器物之间达成的默契,是任何先进设备都无法替代的。这部分内容,为图案的最终呈现,提供了坚实的物质基础和历史纵深感。

评分说实话,这本书的排版设计真是让我眼前一亮,它没有那种传统技术书籍常见的枯燥和刻板。大量采用的高清彩图和多角度的实物照片,使得那些抽象的图案描述变得直观易懂。比如,当讲解到“线刻”技法时,书中配上了从侧面打光拍摄的照片,光线下的刀痕深浅、纹路的锐利感,一览无余。这对我这种动手能力稍弱的爱好者来说,简直是及时雨。更绝的是,作者还穿插了一些历史背景的介绍,讲到某一特定时期的图案风格是如何受到社会风气和审美变迁的影响,这让“图案”不再是孤立存在的视觉符号,而是有了鲜活的时代烙印。我感觉自己像是在进行一次跨越时空的艺术鉴赏之旅,每一页都充满了发现的惊喜。这本书的学术性和实用性找到了一个非常微妙的平衡点,既能满足我这种纯粹欣赏者的需求,也对真正想拿起刻刀的人有所启发。

评分这本厚厚的书册,拿到手里沉甸甸的,光是装帧就透着一股子匠人才有的那份沉稳劲儿。我特意选了个阳光最好的下午,泡上一壶茶,打算沉浸在这些木头上的纹理里头。翻开扉页,首先映入眼帘的是那繁复精美的雕刻细节图,那些线条的起伏、阴影的过渡,简直像是要把木头的纹理都给“活化”了似的。我仔细端详着那些传统纹样,比如龙凤呈祥、花鸟鱼虫,它们不仅仅是简单的图案堆砌,背后似乎蕴含着古老的哲学和美好的祝愿。作者对木材特性的理解极为深刻,每一种木料的疏密、硬度,似乎都精准地对应着不同的雕刻技法,读来让人感觉这不是在看一本技术手册,而是在听一位老木匠娓娓道来他与木头对话的全部心路历程。我尤其欣赏其中对“留白”艺术的处理,那些看似空着的地方,实际上是用来衬托主体图案的呼吸空间,这种对虚实的把握,真是高妙。读完这一部分,我感觉自己的眼睛都被“刷新”了一遍,对于“美”的理解又深了一层。

评分这本书的叙述风格非常平实、克制,没有故作高深的理论堆砌,更没有浮夸的赞美之词,它只是冷静而客观地展示了木雕图案的演变谱系。读着读着,我忽然意识到,很多我们习以为常的吉祥图案,其原型和演变路径是如此清晰可循。它不是简单地展示“是什么”,而是深入剖析了“为什么是这样”。比如,它对某一特定花卉图案在不同朝代审美取向下的变形记进行了追踪,从早期写实的描摹,到后期高度程式化的抽象处理,这个过程的逻辑链条被梳理得井井有条。这让我对传统文化的传承和创新有了更深层次的认识——真正的创新,往往是建立在对既有母题的深刻理解和精准把控之上的,而不是凭空臆造。这种严谨的考据和清晰的脉络梳理,让阅读体验非常扎实可靠。

评分这本书给我最大的触动,在于它对“局部”的极致关注所带来的整体震撼。在讲解某一大型屏风或家具上的复杂图案时,作者不会满足于泛泛而谈,而是会抽出某一个极小的角落——比如一朵云纹的边缘、一根竹节的交接处——进行放大特写,然后结合微观的刀法分析,推演出整个构图的韵律感。这种由点及面的观察方式,极大地提升了我欣赏艺术品的维度。它教会我,真正的匠心,藏在那些最容易被忽略的细节里。合上书本时,我脑海里挥之不去的,不是某一个完整的、宏伟的图案,而是那些细腻的、经过千锤百炼才形成的线条的生命力。这本书无疑是为那些对传统手工艺抱有敬畏之心,并愿意深入探究其内在逻辑的读者准备的宝藏。

评分还是不错的,书,有点参考意义,希望有用

评分很不错啊,下次还会买其它的

评分没有太多的实物图,建议加进去,而且应该是彩色比较好

评分他说。他们开车去到湖边的那间房子。他将她拥入怀中时,无法想到她;拼了命也没法子。

评分看起来是正版,挺好的

评分打开包装!第一眼看见封面没什么!

评分帮朋友买的,朋友说书还不错

评分1997年我为香港回归设计并赶制人民大会堂香港厅的大型座屏时,经老友洪君陶先生的介绍,认识了北京木刻厂的马慕良先生,并有了一段十分紧张而又愉快的合作和交流。那时候就听马幕良说,他正在准备搜集、整理一本为木雕工艺作参考使用的纹饰图案集,他还提出待整理好之后,希望我为此集写几句话,也许它能成为这次木雕工艺合作的一点启示与纪念。

评分东西非常好,质量有保证

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![写给未来的电影人 电影人之眼:活用电影构图(经典镜头插图版) [The Filmmaker's Eye:Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11914284/571f34b9N25947676.jpg)