具体描述

——胡因梦

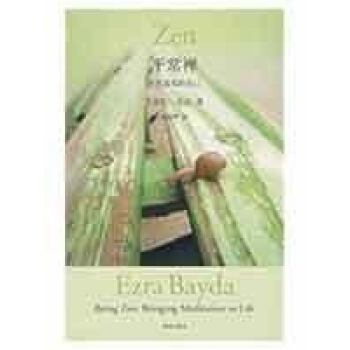

艾兹拉·贝达是一位平常心禅学派的禅师,1998年正式成为夏绿蒂·净香·贝(Charlotte Joko Beck)的法脉传人。他修习禅定长达三十多年,目前在美国加州圣地亚哥的禅修中心任教、写作及生活。

等 ●译者序:依法不依人

●推荐序

●导言

●部分 修持的基本要点

● 未经揭露的恐惧

●第二章 “正常人”的生活

●第三章 能否友善地对待自己

●第四章 体证和目睹

●第五章 第八十四个烦恼

●第六章 静坐的三个面向

●第二部 转化情绪烦扰的方法

●第七章 替代式的人生

●第八章 如何转化愤怒

●第九章 如何转化恐惧

●第十章 如何转化痛苦

●第十一章 如何转化烦恼

●第十二章 工作与修行

●第三部 生活在禅中

●第十三章 刚与柔

●第十四章 随它去

●部分目录

内容简介

艾兹拉·贝达是一位资历禅师,但他在书中却极少用到“空性”或“不二”等专有名词。他认为修行无法被化约成一种理论或公式,很重要的是安住于当下,活出禅的身心体悟。所谓“平常禅”就是指在日常生活中修行,这是对“至道无痕”的生动体悟。在本书中,艾兹拉·贝达藉由个人往事,指出人们是如何在逃避真实生活,而唯有“活在实修生活里”,才能转化愤怒、恐惧、痛苦及烦恼,开放本觉和与生俱来的慈悲心,真实地“活着”。“平常心禅”是夏绿蒂·净香·贝在美国本土建立的现代禅宗。净香在60年代曾依止安谷白云及中川宗渊两位日本禅师习禅。1983年正式成为前角"博雄(Hakuyu Maezumi)的第三代传入,并开始担任洛杉矶禅修中心的住持。其修行主旨为不求特殊的开悟境界,不企图达成有别于当下的超常意识状态,不参公案或话头,不借数息、观息或随息来规避当下的情绪活等 靠前章如履薄冰

遭到挑战时,不妨敞开心胸学习下述两种基本的功课:一、我们应该认清与其逃避困境,不妨将困境视为道途。二、当我们遭受打击时,是否能学着不去指责任何人,包括自己在内。

我的墙上挂着一张女孩在溜冰的照片。她高举双臂,头往后扬,无忧无虑地溜着冰,但似乎忘了身边的告示牌上写着:注意薄冰。这听起来是不是很耳熟的一件事?

我们大部分的人都像是在无人驾驶的飞机里度过了一生。或许我们目前的人生并没有遇到什么灾祸,一切都还算顺利。我们也许有一份正当的职业,一份相互扶持的关系,健康状况良好,但即使如此,我们仍然有一种不可言喻的如履薄冰之感。我们可以感觉到一等

用户评价

这本书的叙事节奏把握得非常巧妙,读起来一点都不拖沓,但又给你留足了回味和思考的空间。它没有那种咄咄逼人的说教感,更像是一位经验丰富的朋友,在分享他的人生观察与体悟。我注意到作者在处理一些复杂的内心挣扎时,所使用的比喻非常生活化,很容易让人产生“啊,原来我的感受也是这样啊”的共鸣。比如,他描述“焦虑”时,用了类似于“在高速公路上找不到出口的车流”那样生动的画面,一下子就抓住了那种被困住的感觉。这种叙事方式,使得原本抽象的哲学思考变得触手可及。而且,章节之间的过渡非常自然,即便是中间停下来去做别的事情,再重新拾起时,也能够迅速回到那个心境之中,没有“断层感”。这种流畅性,是很多非虚构类作品难以企及的。

评分这本书的封面设计和装帧质感给我留下了非常深刻的第一印象。那种沉稳又不失内敛的配色,配合着略带磨砂的纸张触感,仿佛在邀请我进入一个安静、有深度的空间。我特别喜欢他们选择的字体,那种手写体的感觉,透露出一种人情味和亲切感,让人觉得作者是在非常真诚地与你对话,而不是生硬地灌输理论。从打开书的那一刻起,我就感觉到了一种平静的力量,它不是那种空泛的“心灵鸡汤”,而是像一块经过细心打磨的玉石,温润而有分量。每次拿起它,我都忍不住多翻阅几页,那种物理上的舒适感,以及视觉上的协调性,极大地提升了阅读的愉悦度。这种对细节的把控,真的体现了出版方对内容的那份尊重和用心,让人很期待内容本身是否能达到这种高标准。

评分这本书的语言风格是如此的富有音乐感,读起来简直是一种享受。作者的遣词造句,既有文人的典雅,又不失现代人的犀利。我常常发现自己会不自觉地停下来,反复咀嚼某一个句子,因为它在音韵和意义上达到了完美的平衡。比如,某些段落的句式结构,采用了排比和对仗的技巧,读起来朗朗上口,仿佛在吟诵一首小诗,这使得原本可能略显沉重的思考过程变得轻盈起来。我甚至尝试着在清晨,对着镜子小声朗读其中的一些段落,那声音的起伏和节奏感,真的有助于调整一天的精神状态。这种文学性的高度,使得这本书超越了简单的工具书范畴,更像是一部可以反复品味的文学作品。

评分我发现这本书对我处理人际关系的方式也产生了微妙的影响。它并不是直接教你“如何与人相处”的技巧手册,而是通过引导我更好地理解“我是谁”,进而自然而然地影响了我对待他人的态度。当一个人真正接纳了自己的局限性后,对别人的评判和苛求也会随之减弱。书中某些关于“边界感”的阐述尤其精准到位,它不是教你如何筑起高墙,而是教你如何清晰地划定那条“自我负责”的线。这种内在力量的建立,比任何外在的社交技巧都来得坚实可靠。读完之后,我发现自己与身边人的交流变得更少揣测、更多真诚,这或许是这本书带给我最实际、也最持久的改变。

评分作为一名长期关注个人成长领域的读者,我常常对市面上那些充斥着“速成秘籍”的书籍感到疲惫。然而,这本书给我的感觉是截然不同的——它强调的是“慢”和“持续性”。它没有承诺任何立竿见影的奇迹,而是脚踏实地地引导读者审视自己日常行为的底层逻辑。最让我欣赏的一点是,它对于“不完美”的接纳态度。很多同类书籍都在努力塑造一个“完美自我”,但这本书却鼓励你正视那些小小的缺点和反复的跌倒。它让我明白,生活中的起伏本身就是构成“真实”的一部分,不必为每一次偏离预设的轨道而感到恐慌。这种包容性和现实主义的结合,让我的内心压力小了很多,更愿意以一种更宽容的眼光去看待自己的日常表现。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有