具体描述

产品特色

编辑推荐

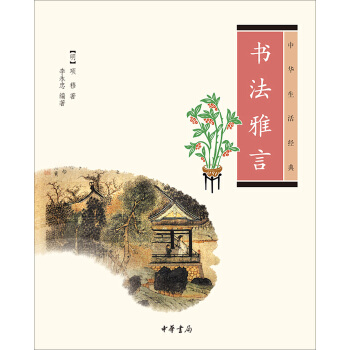

☉现代社会的快速节奏和生活压力使人们身心疲倦而无从释放重负,而古代的文人雅士即使同样有时代困境与生活压力的挑战,往往也能从容淡泊,他们是怎样做到的呢?

☉一杯茶、一盅酒、一顿饭,也能品出高雅,弹琴弈棋、写字作画、种花艺草,也能悟到生命的本质。

“中华生活经典”丛书遴选反映中国古代生活的经典,约请各方专家注释、翻译,并结合历史和现代生活加以点评,让现代人在品尚古代中国人优雅生活的同时,领悟到生活的真谛……

内容简介

《书法雅言》是明代大收藏家项元汴长子,书法家、鉴赏家项穆撰著的一部极具整体观和系统性的书法理论著作。全书共17篇,包括:书统、古今、辨体、形质、品格、资学、规矩、常变、正奇、中和、老少、神化、心相、取舍、功序、器用、知识。作者从儒家的观点出发,把书法推到“同流天地,翼卫教经”的地位。项穆强调内心修养,并强调书法的“正统”观念,将王羲之与孔子并列。书中既有独到的见解,又饱含着作者的责任意识以及丰富的情感,这在古代书法理论史上是少见的。《四库全书总目》评此书为“书家之圭臬”。

目录

书统

古今

辨体

形质

品格

资学

规矩

常变

正奇

中和

老少

神化

心相

取舍

功序

器用

知识

精彩书摘

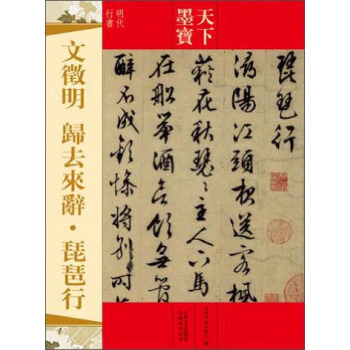

与王羲之同时的人或距离他较近的人,主要看到的是王羲之妍美的一面,这是因为王羲之的参照物只有古人而没有后人,所谓“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。随着历史的展开,参照物变得丰富而全面,王羲之的形象也就越发清晰。人们发现他既有妍美的一面,又有质朴的一面,而且二者配合得很适宜。其实,这才是真正的王羲之。项穆引用孔子所谓“文质彬彬,然后君子”的话,最能说明王羲之的风范。借用儒家的概念来说,王羲之的风范是“中和”的。顺便说明一点,“中和”就是“书法雅言”的“雅”。关于中和问题,项穆将在下文详尽地论述。

除了孔子的话,项穆还引用了孙过庭的话。后者是关于书法学习中如何处理古今问题的绝妙说法,不过,它好像跟这里的讨论没有多大关系,因为这里讨论的是王羲之的评价问题,而不是一般人的实践问题。项穆之所以引用这样的话,或许是因为他过于迷恋其中的“古”、“今”字眼。

前言/序言

《书法雅言》是明代项穆撰写的一部书学理论著述。全书共十七篇,包括:书统、古今、辨体、形质、品格、资学、规矩、常变、正奇、中和、老少、神化、心相、取舍、功序、器用和知识。项穆,字德纯,号贞玄(清代因避康熙讳而被改为贞元),又号无称子,秀水(今浙江嘉兴)人。关于项穆的生卒年,历史上没有明确记载。根据黄悖的说法,项穆“而约卒于1600年,只活了五十岁左右”《中国书法史·元明卷》,436页)。项穆是项元汴(1525-1590,字子京,号墨林)长子,后者是名满天下的大收藏家,《四库全书总目》:“元汴鉴藏书画,甲于一时,至今论真迹者,尚以墨林印记别真伪。”(卷一一三《子部·艺术类》二)这样的家庭背景对项穆的影响是可想而知的。沈思孝(1542-1611)((书法雅言·序》:“余故善项子京,以其家多法书名墨,居恒一过展鉴。时长君德纯每从旁下只语赏刺,居然能书家也。余笑谓子京日:‘此郎异日故当胜尊。又,王樨登(1535~1612)《无称子传》:“(项穆)父日项子京先生,家饶于赀,性乃喜博古,所藏古器物图书甲于江南。客至相与品骘鉴定,穷日忘倦。无称子从傍睨视,徐出片言甲乙之,父与客莫能难。”在认识《书法雅言》之前应当了解的是,项穆首先是一位鉴赏家。

用户评价

说实话,我刚开始对《墨韵探源》这本书有点望而却步,因为它看起来非常学术化,充满了各种专业术语和复杂的线条分析图。但一旦沉下心去阅读,就会发现它的严谨性正是其最大的魅力所在。这本书的价值在于其体系的完整性和论证的严密性。它似乎是以科学家的严谨态度来解构书法的结构,从微观的笔画形态到宏观的章法布局,都给出了详尽的分类和归纳。我特别对其中关于“结构平衡与视觉重量”的章节印象深刻,作者用近乎几何学的方式解释了为什么某些字形看起来稳定,而另一些则显得倾斜,这对于纠正我长期以来因为“感觉”写字而导致的结构偏差,起到了立竿见影的效果。这本书不太适合当作临摹范本,但它绝对是理解书法原理的“底层逻辑”手册。如果你想知道“为什么”要那样写,而不是仅仅知道“如何”写,那么它绝对是你的不二之选。

评分我最近买了一本《金石之声》,这本书的侧重点非常独特,完全聚焦于碑刻文字的独特魅力。市面上很多书籍都以帖学(二王一脉)为中心,但这本书却旗帜鲜明地将视角投向了汉魏碑刻的雄强古朴之美。作者对北碑的线条处理、结体的方正险峻,以及篆隶的古拙趣味,都有着独到的见解和深厚的功力。阅读时,我仿佛能听到那些经过风霜洗礼的石刻上传来的沉稳回响。书中对不同地域、不同时期的碑刻进行了详尽的对比分析,比如如何区分魏碑中的“中原风”和“魏晋风骨”的差异,这一点对于我这种偏爱碑派的人来说,简直是如获至宝。它不仅教会我如何去“看”碑,更教会我如何去“感受”那种开阔、磅礴的气势,并尝试将其融入到自己的行草创作中,以期达到更具力量感的表达。这是一本充满阳刚之气,且极具鉴赏深度的佳作。

评分这本新出的《笔墨春秋》真是让人眼前一亮。作为一名业余的书法爱好者,我一直渴望找到一本既有理论深度,又不失实践指导意义的书籍。这本书完美地平衡了这两点。它没有一味地堆砌枯燥的历史典故,而是用非常生动的语言,将历代名家的风格演变娓娓道来,仿佛置身于那个墨香四溢的时代。特别欣赏作者在论述笔法时,那种庖丁解牛般的细腻分析,无论是起笔的蓄势待发,还是行笔中的提按顿挫,都阐述得淋漓尽致。读完后,我立刻拿起毛笔,感觉对“力透纸背”的理解又上了一个台阶。书中配的图例和范帖的选取也极其考究,高清晰度的拓片让人在观摩时能够捕捉到那些难以言传的微妙之处。对于那些想深入研究篆隶楷行草五体演变脉络的读者来说,这本书无疑是一本不可多得的宝典。它不仅是技法书,更是一部充满人文关怀的艺术史诗。

评分《字里行间》这本书给我的感觉是清新、灵动,充满了现代的视角和活力。它不像传统书籍那样端着架子谈论“古风”,而是以一种非常接地气的方式,探讨如何将传统书法的美感融入到现代设计、手账、甚至日常的书写习惯中。作者的语言非常活泼,充满了生活气息,读起来毫无压力,仿佛在和一位时尚的朋友交流心得。书中收录了许多当代书法家的创新作品作为案例,这些作品既保留了传统的韵味,又展现出大胆的个性和强烈的时代特征。我尤其欣赏它对“个人风格的建立”这一主题的探讨,它鼓励读者不要盲目模仿,而是要在扎实的基础之上,勇敢地挖掘和释放自己独特的“笔性”。这本书让我意识到,书法并非只能供奉在庙堂之上,它完全可以成为我们日常生活中一种充满创造力的表达方式。对于年轻的书法学习者或者设计工作者来说,这本书无疑是一剂强心针。

评分我最近在整理书架时,偶然翻开了《翰海拾珠》。这本书的装帧设计实在是太古典、太雅致了,拿在手里就感觉沉甸甸的,充满了岁月的厚重感。内容上,它似乎并不专注于某一种具体的书体,而是更像一本关于“书道精神”的哲学思辨录。作者的文字如同行云流水,深邃而富有哲理,探讨了书法与个人修养、与宇宙万物的联系。比如,书中有一章节深入剖析了“虚实相生”在书法中的体现,将枯笔的飞白与浓墨的饱满进行对比,阐述了一种极简主义的美学思想。这本书的阅读体验是极其个人化的,它更像一位智者在耳边低语,引导你进行内心的反思,而不是简单地告诉你“该怎么写”。我尤其喜欢其中引用的一些古代文人的轶事,这些故事为抽象的理论增添了人情味,让整个阅读过程充满了温度和趣味。对于那些追求书法境界超越技巧的资深学习者,这本书绝对能提供新的启发角度。

评分陶冶情操的一部好书,值得好好收藏,细细品味。

评分好东东,正版,优惠力度大。。。

评分一口气买了9本,收到7本,都不错。评价能改进一下就太好了,一本本的评价有点复杂了

评分赞?

评分商品不错,物流很快。

评分书不错适合我慢慢的看。。。。。。

评分相信京东,每次购买都很满意!

评分对于研究书法的人来说,这本书可能有用,对于入门者而言,太高深了。

评分双十一活动很给力,买下来很划算

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有