具体描述

内容简介

暂无用户评价

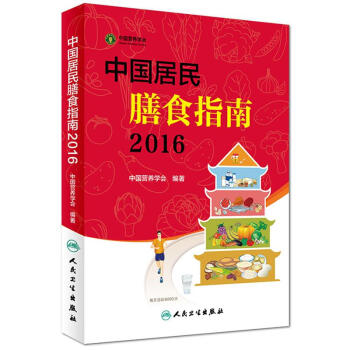

读这本书的过程,与其说是在学习,不如说是在进行一场关于身体与食物的对话。它让我开始反思自己过去的一些饮食习惯,那些不经意间摄入的“隐形”糖分和过多的脂肪,原来都悄悄地为健康埋下了隐患。书中对于不同食物类别的划分和能量摄入的建议,让我对“均衡饮食”有了更深刻的理解。它不是简单地告诉你“要吃这个,不要吃那个”,而是更像在分析一个复杂的系统,告诉你如何通过精密的调配,让身体的各个部件都能高效运转。我特别喜欢它那种科学严谨的论调,虽然有些专业术语,但经过排版和插图的辅助,并不显得晦涩难懂。它激发了我对营养学的兴趣,甚至开始想去了解更多关于食物的科学知识,这本指南无疑为我打开了一个全新的世界。

评分翻开这本书,仿佛置身于一片知识的海洋,让我感受到一种前所未有的充实感。它并非枯燥的说教,而是通过清晰的逻辑和丰富的案例,将复杂的营养学知识深入浅出地展现在读者面前。我尤其欣赏书中对于“慢性疾病预防”的强调,它不仅仅关注眼前的能量摄入,更着眼于长远的健康福祉。这让我意识到,改善饮食习惯,并非一时之举,而是需要持之以恒的努力。书中提供的“膳食宝塔”模型,直观地展现了各类食物的合理比例,让我在日常生活中能够有一个清晰的参照。这本书的价值,在于它赋予了我掌控自己健康的能力,让我不再是被动接受,而是能够主动去创造一个更健康、更有活力的自己。

评分这本书给我最大的启发在于,它将“饮食”这个看似日常的活动,提升到了一个全新的高度。它不再仅仅是满足口腹之欲,而是上升到了一种科学管理、健康投资的层面。我看到书中对于“加工食品”的讨论,以及关于“添加剂”的警示,让我开始审视自己平时购买食物的习惯。很多时候,我们只是被包装和口味所吸引,却忽略了背后隐藏的成分。这本书像一位严谨的侦探,揭示了食物的真相,让我变得更加警觉,也更加有选择性。它让我明白,我们每天吃下去的,不仅仅是食物,更是决定我们未来健康的重要因素。这种“未雨绸缪”的理念,让我对这本书充满了敬意。

评分这本书就像一本通往健康生活的大型地图,虽然我还没有来得及逐字逐句地细读,但光是翻阅目录和封面,就足以感受到其中蕴含的宝藏。我尤其对其中关于“食物多样性”的部分感到好奇,那些五颜六色的蔬菜水果、不同种类的谷物和豆类,它们在身体里究竟能扮演怎样的角色?书中提供的图表和建议,似乎在描绘一幅色彩斑斓的餐桌景象,让原本枯燥的“吃什么”变得生动有趣。我脑海里已经开始构思,如何将这些建议融入到我日常的烹饪中,让每一餐都成为一次营养的探索。不知道书中是否会提供一些具体的食谱建议,或者只是提供一个框架,让我们自己去填充?如果能有一些适合忙碌上班族的快手菜,那就更完美了。这本书给我的第一印象是,它不仅仅是一份冰冷的指南,更像是一位循循善诱的朋友,温柔地引导着我们走向更健康的生活方式,让人充满了期待。

评分这本书就像一本厚重的百科全书,里面涵盖了从宏观到微观的方方面面,让我感觉自己像一个初次踏入大观园的访客,被眼前的繁花似锦所震撼。我注意到书中详细阐述了不同年龄段人群的营养需求,比如青少年、老年人,甚至孕妇,都有各自特殊的注意事项。这一点对于我来说非常重要,因为我的家庭成员涵盖了不同年龄层,我希望能为他们提供更科学、更有针对性的饮食建议。此外,书中关于“运动与健康”的结合部分也让我眼前一亮,它提醒我,健康不仅仅是吃出来的,更是动出来的。我一直在寻找能够将饮食和运动有效结合的方法,而这本书似乎为我指明了方向,让我对如何构建一个全面的健康生活有了更清晰的规划。

评分货真价实。就是下单后提货感觉有点慢。

评分书不错,送礼送健康。

评分还没收到,怎么就交易完成了。

评分书的质量不错,正版,价格实惠。

评分质量不错,但还没时间看

评分很国民的一本书,很好的一本书,内容很丰富,我很喜欢

评分挺好的,特别是书的质量。

评分不错的,不错的,不错的,不错的,不错的,不错的,不错的,

评分书的质量不错,正版,价格实惠。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![一学就会的拉花咖啡(超值版) [Tasty Food] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11741292/55c2bd58N3651cd05.jpg)