具体描述

内容简介

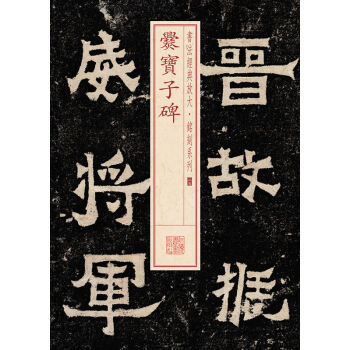

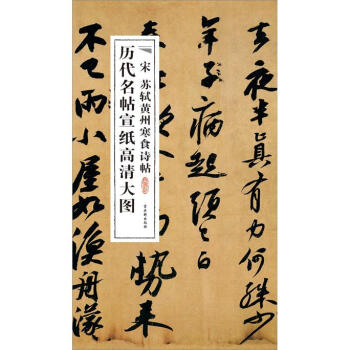

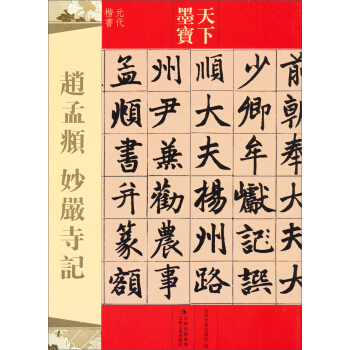

吴琚(约1138-约1200),字居父,号云壑。汴梁(今河南开封)人。高宗吴皇后之侄。宋代书法家。乾道九年(1173)为临安府通判;其后历官镇安节度使、知明州兼沿海制置使、知鄂州、知庆元府,位至少师。内页插图

用户评价

阅读这类展现古代书家墨迹的资料,最核心的诉求无外乎是对“气韵”的捕捉与体悟。遗憾的是,这本书在影印的精细度上,似乎未能完全达到苛刻的标准。墨色的层次感,尤其是飞白处与浓墨处的对比,本应是书法艺术的灵魂所在,但在呈现上总感觉隔了一层薄纱,使得原作中那种笔触的力度变化、呼吸的起伏感被削弱了不少。对于一个长期研习书法的人来说,这种“失真”是非常致命的,它使得我们无法真正体会到书家下笔时的犹豫、果断、提按顿挫的微妙变化。那些原本应该跃然纸上的“金石气”或“风骨”,在转印过程中被过度平滑或锐化,最终呈现出的效果更像是一张制作精良的复制画,而非原件的忠实记录。我更期待的是那种略带毛边、能看到纤维结构甚至墨迹渗入纸张纹理的真实感,但在这本书中,这种追求极致还原的努力似乎稍有欠缺,使得学习者只能停留在对字形的模仿,而难以深入到对“笔法精神”的领会。

评分这本书的收录范围和编排逻辑,是另一个值得探讨的层面。从一个爱好者的角度来看,我希望能看到一个更具脉络性的梳理,比如按照书写的时间顺序、内容的题材关联性,或者风格的演变阶段来组织材料,这样有助于读者构建起对该书家乃至整个时代书风的宏观认识。然而,目前的排列似乎更像是一种随机的集合,将不同时期、不同体裁的作品并置在一起,使得阅读体验略显碎片化和跳跃。如果能加入更为详尽的背景考证,比如每一篇作品的创作背景、流传经过、历史评价的演变等,无疑会大大增加书籍的学术价值和阅读的深度。当前的内容侧重于“展示”而非“解析”,这使得对于书法史研究尚浅的读者来说,这本书更像是一个精美的图册,而非一本能够引导思考、启发学习的工具书。期待未来再版时,能增加更多专家导读和注释,让这些墨迹背后的故事得以鲜活起来。

评分从出版制作的整体水准来看,这本书的定价无疑是偏高的,这让人不得不去审视它在知识普及和文化传播方面的实际贡献。诚然,传播经典是一件功德无量的事,但如果仅仅依靠华丽的包装和“经典”的名义来支撑其市场价格,而忽略了内容本身的易读性和辅助材料的丰富性,那么它可能难以真正触及更广泛的爱好者群体。对于初学者而言,缺乏系统性的释文、笔画解析或者碑帖对照的工具,使得他们面对这些古老的、有时连字形都难以辨认的墨迹时,会感到无从下手。它更像是一个面向已有深厚基础的藏家或研究者的工具书,而非面向大众的入门教材。文化产品的定价理应与其承载的知识密度和学习便利性相匹配,希望出版方能在保证品质的同时,思考如何通过更亲民的定价或更丰富的辅助内容,让更多有志于此道的人能够接触到这些宝贵的艺术遗产。

评分这本书的开本选择和版式设计,给我的阅读感受带来了显著的影响,尤其是对于需要临摹的读者来说,这是一个非常实际的考量。目前的尺寸虽然显得大气庄重,但对于日常的书桌操作来说,可能略显笨重,不便于随身携带或在小空间内展开细致比对。更重要的是,版式上似乎没有充分利用留白来引导读者的视线,有时文字的排布略显拥挤,使得原本需要细细品味的单个字或一句话,容易被周围的内容所干扰。理想中的帖本,应该在版式设计上做到“为书法服务”,即通过精确的留白、合适的字距和行距,来凸显原作的结构美感和气势走向。在这本书中,虽然排版尚算工整,但缺乏那种让心神沉静下来的“呼吸感”,使得阅读过程变成了一种相对机械的、自上而下的信息接收,而非一种沉浸式的艺术对话。

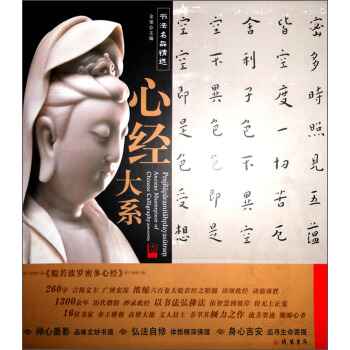

评分这部作品的装帧设计着实令人眼前一亮,从封面到内页的纸张选择,都透露出一种对传统的敬畏与现代审美的融合。尤其是那种略带粗粝感的宣纸质感,即便是触感不佳的印刷品,也能在视觉上营造出一种穿越时空的沧桑感。装帧的线装方式,虽然在翻阅时需要格外小心,但正是这种小心翼翼的过程,让每一次接触都仿佛成了一种仪式,提醒着我们手中捧着的并非寻常书籍,而是一段凝固的历史。设计者在色彩运用上也颇具匠心,那种低饱和度的墨黑与米白之间的微妙平衡,既突出了主体内容的清晰度,又不失古籍的沉稳大气。装帧细节处理得极其考究,比如扉页边缘那不易察觉的微小烫金装饰,只有在特定光线下才能显现,这种低调的奢华感,体现了出版方对“经典”二字的深刻理解。可以说,光是这套书的外在表现,就已经值回了票价,它成功地将阅读体验提升到了收藏和欣赏的层面,即便只是将其放置在书架上,也是一件极具品位的陈设。

评分13年前,我们推“数位典藏国家型科技计划”时,这是全世界唯一的一个。它的极大作用,是学术资源的极大公共化。这个计划光数位典藏部分,就有将近400万件,包括资料、图片以及各式各样的东西。我们有一位研究上古史的学者,透过这个平台发现,原来有一件青铜器物的盖子在瑞典,器身在“中研院”。如果没有数位的方式,你要到仓库里面一个一个填单调出来,那是很困难的。

评分前几年莫拉克台风把一个原住民的村落毁掉了。这个村落在日本统治时期已经有相当毁坏。重建的时候,人们就认为要重建一个更像原来原住民味道的村落,生活中的每一个细节都要考察——耳坠、发式、手镯、衣服、屋子等。如果用旧的方法,就是要去台湾三个收藏原住民资料最多的地方去填单子,一个是历史博物馆,一个是中研院的民族学研究所,一个是台大的人类学系。现在不用了,输入“原住民”就可以找到相应的信息。

评分对于西方研究汉学,我们不要存在任何的偏见。他们的长处是在建构、理论、框架、比较的视野,以及说出某一个东西比较广的意义。西方在训练一个领域的时候,通常都有别的领域的辅助,比如说,你写中国题目可能要学英国史、法国史、日本史等等,在历史之外,可能你还要有文学、人类学、社会学的背景。所以,它是以众学来治一学,就不会坐井观天,这和整个学术界的培养很有关系。另外,它常常不在这个文化的限制里面,有时候跳出来,确实可以看出我们在这里面看不到的东西。

评分"[SM]在书店看上了这本书一直想买可惜太贵又不打折,回家决定上京东看看,果然有折扣。毫不犹豫的买下了,京东速度果然非常快的,从配货到送货也很具体,快递非常好,很快收到书了。书的包装非常好,没有拆开过,非常新,可以说无论自己阅读家人阅读,收藏还是送人都特别有面子的说,特别精美;各种十分美好虽然看着书本看着相对简单,但也不遑多让,塑封都很完整封面和封底的设计、绘图都十分好画让我觉得十分细腻具有收藏价值。书的封套非常精致推荐大家购买。 打开书本,书装帧精美,纸张很干净,文字排版看起来非常舒服非常的惊喜,让人看得欲罢不能,每每捧起这本书的时候 似乎能够感觉到作者毫无保留的把作品呈现在我面前。 作业深入浅出的写作手法能让本人犹如身临其境一般,好似一杯美式咖啡,看似快餐,其实值得回味 无论男女老少,第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。 多读书,也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲,一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动,使你身心健康。所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。 读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。总之,爱好读书是好事。让我们都来读书吧。 其实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现. 最大的好处是可以让你有属于自己的本领靠自己生存。 最后在好评一下京东客服服务态度好,送货相当快,包装仔细!这个也值得赞美下 希望京东这样保持下去,越做越好

评分所以,它的作用是非常明显的。比如以前教你织传统的布,出一本书可能要180张图片,告诉你那个针要怎么弄,你还看不太懂,而现在,连录影带都典藏,你打出来就可以看到了。这些不但不用钱,而且学术知识公共化。

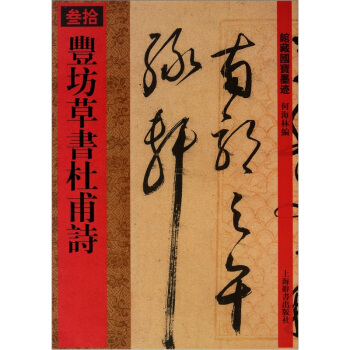

评分得老米之真传....

评分13年前,我们推“数位典藏国家型科技计划”时,这是全世界唯一的一个。它的极大作用,是学术资源的极大公共化。这个计划光数位典藏部分,就有将近400万件,包括资料、图片以及各式各样的东西。我们有一位研究上古史的学者,透过这个平台发现,原来有一件青铜器物的盖子在瑞典,器身在“中研院”。如果没有数位的方式,你要到仓库里面一个一个填单调出来,那是很困难的。

评分碑帖印刷,一般,无新意

评分近几年来,台湾学界中生代学者的著作相继在大陆出版。2012年,王汎森的著作《傅斯年:中国近代历史与政治中的个体生命》引进,颇受大陆学界关注并逐渐为大众所熟悉。如果把胡适、傅斯年、郭廷以等算作第一代,余英时、许倬云算作第二代,那么王汎森等学者可算作台湾第三代学者。曾任“中研院”历史语言研究所所长,并在2010年升任“中研院”副院长的王汎森,可算是台湾人文学科的领导者,第三代学者的代表人物

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有