具体描述

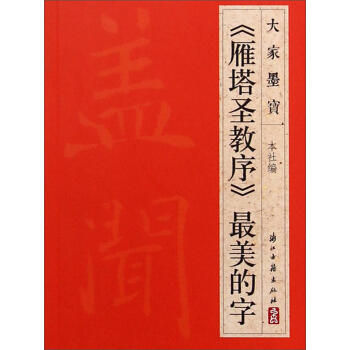

内容简介

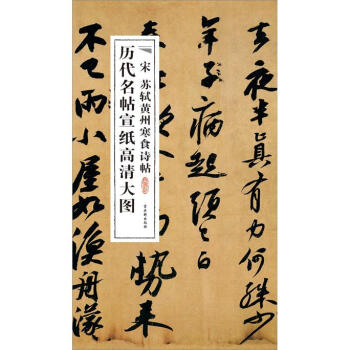

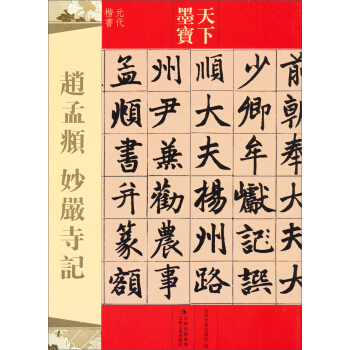

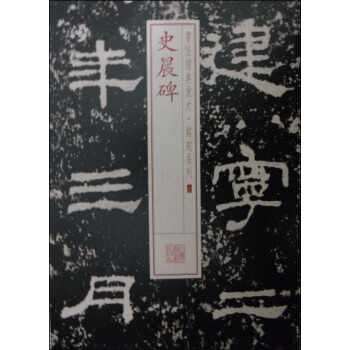

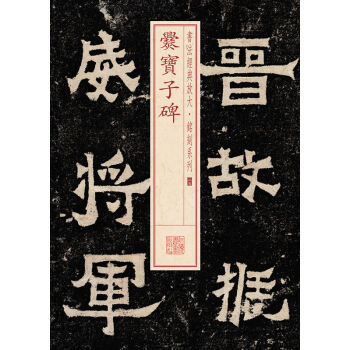

现代印刷技术空前发达,其印制法帖逼真之程度,远过古人双钩填墨及汇刻。而且,基于原碑帖的放大与缩小,更可*方位地展现书作的精神风采。这是*方便于书法学习的。鉴于此,本社选编了这套书法经典放大丛帖。所选法帖多是原文字较小者,因而“放大”也就具有了价值。这些碑帖都是佳作杰构,赵孟頫在《兰亭十三跋》中说:“昔人得古刻数行,专心而学之,便可名世。”本套丛帖字数远非“古刻数行”可比。放大本不仅追求原色,而且尽量做到保持原帖的点画、字形、行气、章法之“真貌”,使原作由于字“小”而不易见的韵致得以充分展现。如此既利于了学习,也增强了欣赏的多元性。《爨宝子碑》,*称为《晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑》,碑刻署年为“太亨四年岁在乙巳(405)”,太亨是晋安帝壬寅年(402)所用年号,次年改为元兴,至乙巳(405)又改为羲熙。云南远在边陲,不知内地年号的更迭,故仍沿用。此碑正书,额15字,碑文计13行,行30字,碑下部刻题名十三行,行四字。碑石高183厘米,宽68厘米,厚21厘米。清康熙四十三年(1778)出土于云南南宁(今曲靖),后来被一乡民用做压豆腐的石板。咸丰二年(1852),曲靖知府邓尔恒发现有*一中学校园内。清康有为评此碑曰:“端朴若古佛之容。”本次放大选用之本为朵云轩所藏清晚期精拓本。

内页插图

前言/序言

用户评价

说实话,我对于市面上那些过度“美化”或“净化”过的字帖一直持保留态度。有些出版物为了追求版面的整洁统一,将原碑上自然的残损、风化带来的肌理感都给抹去了,这样虽然看起来舒服,但却丢失了碑帖最核心的“气”。而这本特辑的厉害之处就在于,它在保证清晰度的前提下,最大限度地保留了那种原汁原味的历史厚重感。你能够清晰地看到墨迹在石灰岩上洇渗的痕迹,体会到刻工在转角处用力稍滞留带来的微妙变化。这种真实性,对于研究书法史和碑刻艺术的人来说,价值是不可估量的。它不仅仅是一本练习册,更像是一份精美的文物图录,充满了研究的课题。我尤其欣赏它在某些关键笔画上所做的特写处理,那些细节的放大,简直就是书法家们的“显微镜观察日记”。通过这种方式,我得以更深入地剖析古人对空间的处理、墨量的控制(虽然是刻石,但笔意仍在),以及整体布局的宏大气象。这种对细节的执着,体现了出版方对传统的尊重和对学习者的责任感。

评分我必须强调,这本书对于提升书法的“意境”有着不可替代的作用。很多时候,我们临帖,仅仅停留在“形似”的阶段,知道横要长,竖要直,但就是写不出那种古朴雄强、气势磅礴的感觉。这本“铭刻系列”的呈现方式,成功地搭建起了一座连接“形”与“神”的桥梁。当你面对这些被放大到极致的笔画时,你会开始关注笔画之间的精神联系,关注字形在整行中的相互揖让和顾盼。它不是简单地复制,而是在引导读者去“理解”书写者的创作意图。比如,某些地方的收笔,那种戛然而止却又意蕴无穷的处理,在原碑上可能因为尺寸所限不易察觉,但在这里,每一个收尾都像是一个精妙的句号,带着强烈的感情色彩。读这本书,更像是在跟一位沉默的古代大师进行深度对话,他无需言语,仅凭这石刻上的印记,就将他全部的学识与胸襟倾囊相授。这对于任何一个想要从“匠气”走向“书卷气”的习书者来说,都是一次至关重要的启迪。

评分这本书的书名真是让人眼前一亮,光是“书法经典放大·铭刻系列”这几个字,就让人联想到一种对传统文化精雕细琢的敬畏之心。我拿起这本册子,首先被它那种沉甸甸的质感所吸引,纸张的选择和装帧设计都透着一股雅致,绝非市面上那些匆匆忙忙印制出来的字帖可比。当我翻开第一页时,那种清晰度和细节的呈现简直令人惊叹,仿佛能触摸到千年前刻石匠手中的凿痕。它不仅仅是提供了碑帖的摹本,更像是在进行一次细致入微的学术考察,将那些肉眼难以察觉的微妙笔触和结体变化,以一种极具可视性的方式呈现在我们眼前。这种“放大”的处理手法,对于我们这些在学习书法过程中追求极致的爱好者来说,简直是如获至宝。它强迫你慢下来,去观察那些结构之间的微妙平衡、提按顿挫的力道变化,不再满足于走马观花式的临摹。我甚至觉得,光是对着这些放大的局部进行静观,就已经是一种深刻的审美修行了。它提供的不仅仅是技法上的参考,更是精神层面的熏陶,让人在面对古人精湛的技艺时,油然而生一种探究其背后文化底蕴的渴望。这种用心良苦的制作态度,使得它在众多书法出版物中脱颖而出,成为了案头必备的宝典。

评分最近一段时间以来,我都在尝试从传统的楷书中汲取更多的力量感和结构上的张力,希望能将我自己的行书写得更稳健一些。在接触了这本字帖后,我发现它提供了一种绝佳的切入点。它不像某些成熟楷书那样,在结构上已经达到了“完美”的定式,反而保留了一种在探索和发展中的生命力。字体的结构在方正中略带欹侧,这种动态的平衡感非常吸引人,它教会了我如何在保持稳定性的同时,注入一种向上的冲劲。我发现,只要我能抓住其笔画中那种内敛的、蓄势待发的力量,我自己在临写时,那种“力不从心”的感觉就少了许多,取而代之的是一种“游刃有余”的自信。这本书的排版设计也值得称赞,它没有采用那种密密麻麻的格式,而是留足了足够的空白,让每一个字都能独立呼吸,让学习者能够专注于眼前这一个孤立的范本,进行深入的揣摩。这种留白的处理,本身就是一种高级的审美体现,与碑帖本身的雄浑气度相得益彰。

评分拿到这本册子的时候,我的第一反应是“哇,这个字体真是太有力量感了”。它不像某些魏碑那样显得过于方峻或古拙,而是透露着一种遒劲而不失飘逸的独特韵味,字里行间充满了生动的气韵和节奏感。我过去也尝试过不少魏碑的字帖,但很多时候总觉得临帖的过程中像是被某种僵硬的规则所束缚,难以体会到古人那种“无法而法”的境界。然而,这本字帖在版式的安排上似乎就有种魔力,它引导着你进入那个特定的时代氛围。无论是横画的起笔、竖画的收锋,还是那些看似随意却又精妙无比的点画呼应,都展现出一种浑然天成的美。特别是那些长线条的牵丝和转折处的处理,被这种精细的呈现方式解析得非常到位,让我在尝试模仿时,心中对“势”的理解也随之加深。阅读过程中,我甚至能想象出原碑在风吹日晒下所经历的沧桑,这种跨越时空的对话感,是任何枯燥的理论讲解都无法替代的。它真正做到了“传神”,将碑刻文字那股子傲岸不羁的气度,以一种近乎三维立体的感觉传递给了今天的学习者,让人爱不释手,每次翻阅都有新的体会。

评分书很好,字口很清晰

评分非常非常好

评分不错不错

评分不错

评分书很好,字口很清晰

评分书很好,字口很清晰

评分是正品、发货速度快、服务质量好、相信京东!

评分还没拆开看,不过一直信任京东,买了很多字帖很划算

评分非常好!给力的字帖!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有