具体描述

内容简介

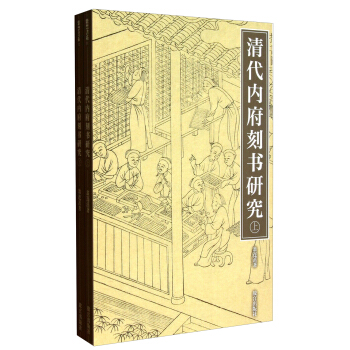

清代内府刻书,不仅所刻之本大多流传于今世,且内府有关图书活动的档案俱在,事无巨细,一一可考,但前人或囿于史料多庋藏于大内深宫,索阅不易,故论及清内府刻书,虽不乏褒美之词,论及其源流递嬗却多草草,且迄今为止,尚未见一部论述清内府刻书的专著面世,不能不说是中国书史研究的一个缺失。《清代内府刻书研究(套装上下册)》依据大量原始资料,对清内府刻书条分缕析,务求详明有据,以再现清内府刻书的辉煌。目录

上册序

绪论

第一章 清内府刻书概述

第一节 清内府刻书的肇始期——清入关前至顺治

第二节 清内府刻书的发展期——顺治至康熙前期

一 顺治时期的内府刻书

二 汤若望进呈本《西洋新法历书》

三 武英殿修书处成立之前的康熙朝内府刻书

第三节 武英殿修书处的成立和内府修书各馆

一 武英殿修书处的成立、建制及其职能

二 内府各修书馆的设立

第四节 清内府刻书的鼎盛期——康、雍、乾时期

一 武英殿修书处成立后康熙朝的内府刻书

二 雍正时期的内府刻书

三 乾隆时期的内府刻书

第五节 清内府刻书渐消渐亡的衰败期——嘉庆至清亡

第六节 清内府刻书的字体、行款、物料、装帧

一 清内府刻书的字体、行款

二 清内府刻书的物料——纸、墨

三 清内府刻书的装帧

第七节 清内府刻书的价值和影响

一 内府刻书皆为“钦定”,是彰显朝廷教化,维护皇权的工具

二 清内府刻书是对中国传统文化的一次大总结、大提高

三 清内府刻书是对中国雕版印刷的全面总结对历代中央政府刻书的发扬光大

四 改革前代积弊,校勘精审,质量上乘

五 清内府刻书是清代的社会思潮和学术发展以及民问刻书的风向标

六 清内府刻书的局限性

第二章 清内府宗教图书的刊刻

第一节 佛教大藏经的刊刻

一 藏文《甘珠尔》与《丹珠尔》的刊刻

二 蒙文《甘珠尔》与《丹珠尔》的刊刻

三 汉文《龙藏经》的刊刻

四 满文《大藏经》的刊刻

第二节 清内府单刻佛道经典的刊刻

第三节 清内府佛道版画的刊刻

一 《大藏经》中的版画

二 单刻佛教经籍版画

三 道教版画

第三章 清内府刊刻的版画

第一节 清内府木版画刊刻概况

第二节 清内府木版画述要

第三节 清内府刊刻的铜版画

一 马国贤与《避暑山庄三十六景诗图》铜版画

二 清内府刊刻的铜版战图

三 铜版画中的皇家园囿——《圆明园长春园图》

第四章 清内府舆图的刊刻

第一节 清前期刊刻的中国全图

一 康熙时期刻的《皇舆全览图》

二 雍、乾时期刻印的《皇舆十排全图》和《皇舆全图》

第二节 清内府铜版舆图的镌刻

一 马国贤与《皇舆全览图》

二 铜版《乾隆十三排图》的镌刻

第三节 乾隆问内府刊刻的河流图、区域图

第四节 清内府对舆图的编日和管理

下册

第五章 清内府活字和套版、拼版印刷

第一节 清内府的铜活字印书

一 清代内府铜活字印本概况

二 清内府铜活字制作方法和数量

三 铜活字和《古今图书集成》

四 《数理精蕴》套印、图形印制方法辩误

第二节 清内府的木活字印书

一 清内府木活字印书的倡导者和实践家——金简

二 金简和《武英殿聚珍版书》

三 “聚珍版”的印制

四 《武英殿聚珍版程式》的价值和意义

第三节 内府刻书中的套版与拼版印刷

一 清内府的套版印刷

二 清内府的拼版印刷

第六章 清内府书版的刊刻

第一节 清初对明代旧版的补刻和利用

第二节 清内府书版的管理、保护和刊刻

一 清内府书版的用料及采集

二 清内府书版的管理

三 清内府对书版的加工和保护

四 清内府书版的刊刻

第三节 清内府书版的散佚

一 磨损漫漶,人为销毁

二 兵燹丧乱,破灭巨大

三 水火频仍,大批书版付与“龙王”、“祝融”

四 帝王反复无常,祸及书版

五 管理不善,造成书版损毁

第四节 清官雕版在版本鉴定、文献开发上的意义和价值

第五节 清宫遗存雕版现状及利用

一 清内府雕版遗存

二 清内府遗存雕版的利用

第七章 清内府刻书的流通与鉴定

第一节 清内府刻书的流通和使用

一 呈览用书

二 陈设用书

三 赏赐用书

四 颁发用书

五 对外文化交流

六 请印、翻刻与售卖

第二节 清内府刻书的鉴定

一 清内府刻书的鉴定

二 清内府木活字本的鉴定

三 清内府修书档案对图书著录的正误

四 清内府刻书中的避讳制度

附录

附录一 清代内府刻书编年日录

附录二 故宫博物院图书馆现存古籍概况

附录三 参考文献

后记

前言/序言

用户评价

最近手头在看的是《唐宋变革期:中国社会与文化研究》。这本书简直就是一部思想的盛宴!它不同于传统的断代史叙事,而是以“变革”为核心,探讨了自晚唐至两宋期间,中国社会在政治、经济、文化、宗教等多个维度上发生的深刻转型。我特别欣赏作者对“士大夫”这一新阶层的崛起过程的分析,他们是如何摆脱门阀的束缚,通过科举考试进入权力中心,并最终塑造出宋代精致的文人文化。书中对理学兴起前后的思想争鸣有着精彩的描绘,那些关于“天理”、“人欲”的辩论,即便放在今天看来,依然具有极强的现实意义。阅读过程中,我时常需要停下来思考作者提出的每一个论断,因为它挑战了许多传统史学观点。这本书的阅读难度稍高,因为它需要读者对魏晋南北朝以来的历史脉络有所了解,但一旦进入状态,那种洞察历史深层动力学的快感是无与伦比的。

评分坦率地说,我对明代中晚期士绅阶层的经济活动兴趣更为浓厚,而《江南士绅的财富与社会网络》这本书恰好满足了我的好奇心。作者聚焦于明代嘉靖、万历年间苏州、松江一带的士绅群体,通过宗族族谱、契约文书等一手资料,重构了他们如何通过土地兼并、商业投资和放贷活动积累财富,并最终将其转化为社会声望和政治资本的过程。书中对“义庄”和“会馆”等民间组织的研究尤其精彩,这些机构是如何在地方治理中扮演半官方角色的,以及它们如何平衡士绅的私利与地方的公共需求,分析得入木三分。虽然主题集中在经济层面,但作者并未忽略文化和意识形态的塑造作用,比如士绅如何通过修建园林、资助科举来彰显其“教化”职能。这本书的叙事风格较为学术化,但逻辑清晰,数据详实,让人读后对明代社会结构的底层逻辑有了更清晰的认识。

评分我最近淘到了一本关于宋代城市商业的书——《汴京坊巷与市井生活》,简直是穿越回千年前的市井街头!作者利用了大量笔记、小说、地方志中的零散记载,像拼图一样还原了北宋都城开封的繁华景象。读起来完全没有枯燥的历史书的架子,反而充满了烟火气。比如,书中详细描述了夜市的开放时间、各种小吃的叫卖声、瓦舍勾栏里上演的戏剧类型,甚至连不同行业行会的管理规矩都有提及。我印象最深的是关于“交引”和“飞钱”的介绍,展示了宋代金融业的进步程度远超我们想象。这本书的魅力在于其细节的丰富性,它让我们看到了普通宋人是如何生活的,他们的消费习惯、娱乐方式,乃至社会阶层之间的互动,都通过那些生动的场景展现出来。对于想了解中国古代城市史和市民文化的读者,这本书提供了极其生动且扎实的图像资料。

评分这套书简直是历史爱好者的福音!我最近刚读完《康熙朝内务府档案汇编》,深感清代宫廷运作的复杂精妙。这本书详尽地梳理了康熙年间内务府在宫廷日常、皇室开支乃至人事管理上的具体操作细节,那些原本只在宏大叙事中一笔带过的事务,在作者的笔下变得鲜活起来。比如,书中对御膳房食材采购的记录就非常有趣,从全国各地进贡的珍稀食材到日常的肉类分配,无不体现出皇家的排场与规制。我尤其欣赏作者对档案文献的细致解读,他不仅罗列了材料,更深入分析了这些材料背后的权力结构和文化意涵。对于想要了解清代中后期皇权如何通过日常行政来维系的读者来说,这本书提供了极其坚实的微观基础。读罢此书,我对“内务府”这个机构的理解远超出了以往的想象,它更像是一个庞大而高效的皇家企业管理部门,而非简单的服务机构。整体来说,资料翔实,论述严谨,是研究清代宫廷史绕不开的佳作。

评分最近拜读了《明代海禁政策与东南沿海经济研究》,这是一本探讨明代特有治理难题的力作。作者并没有将海禁简单地视为中央集权的强化,而是深入剖析了其背后的地方利益冲突、沿海卫所的军事需求以及士绅阶层的商业诉求是如何共同作用,导致了这一政策的反复无常。书中对“倭寇”的成因分析尤其独到,不再将其描绘为单纯的外部威胁,而是与国内的走私贸易、官员的庇护行为紧密联系起来,呈现出一个复杂的利益共同体。我特别关注了作者关于嘉靖年间海禁松动与张璁、严嵩集团的关系分析,这部分材料的挖掘很有价值,显示了在国家政策的制定过程中,个人权谋和经济利益如何相互渗透。这本书的学术价值在于其多维度的分析框架,它成功地将军事史、经济史和政治史编织在一起,描绘出明代沿海地区一个充满矛盾与张力的历史侧面。

评分很好

评分物流快

评分物流快

评分中国书店的提要是这么写的:清康熙帝玄烨崇奉程朱理学,乃敕命李光地等儒臣将朱熹文集、语录进行整理删节,编成此书,并以“御纂”名义颁行全国。是书分为学类、论学、孟子、中庸、易、书、诗、春秋、礼、乐等19门,用上好开花纸印刷,纸质细腻洁白,序文后钤印朱文御玺2方。《清代内府刻书图录》P38有著录。

评分原来此书康熙朝即有两刻,却非《清代内府刻书图录》记载的黑口,白口两种本子,而是两种皆为黑口本(见图一,十九卷本,见于嘉德2003年秋拍~十册全~),即《清代内府刻书图录》图录部分P38左图。图二,六十六卷本,见于1994年。2004年嘉德秋拍~二十四册全~。)白口本则确为乾隆国子监刻本。两种康熙黑口本中十九卷本刊印应早于六十六卷本,即康熙帝不满意的和素刻本,六十六卷本则是康熙五十三年李光地重新刊刻的本子。可能由于十九卷本流传著录都不多见,加之故宫旧藏的又恰好是只余首两册的残本,让此书的编著者翁连溪先生误把和素编刊的十九卷黑口本误作康熙五十三年李光地重编刊黑口本。为此特别查阅了《康熙朝满文奏折朱批全译》,和素在康熙五十一至五十三年间的奏折也间接证明了我的看法。

评分吴大澂精于鉴别和古文字考释,亦工篆刻和书画。吴大澄书法以篆书最为著名。他的篆书很有特色,将小篆古籀文结合,功力甚深,即平时书翰也常用工整精绝的篆字为之,规矩整齐,别有情致。吴大澂篆书《孝经》卷为纸本,作于光绪十一年(1885),以金文、古籀文化入许慎《说文》之小篆,用笔参行书笔意、轻松娴雅,结构严谨、而从容绰约,章法宽松疏朗,自然成章,堪称精品。《吴清卿书说文解字建首》(吴大澂书)五百四十首,古代称为字原,它统辖9353个小篆,每一部和部内字体大都在意义上共理相贯,掌握了部首的意义,是掌握古汉代字义执简驭繁途径。《吴愙斋先生篆书白鹤泉铭》,吴大澂篆书大字,易辨识临摹。吴大澂(1835-1902),清著名金石考古学家、书法家。初名大淳,为避清穆宗讳改名,字止敬,又字清卿,号恒轩,又别号白云山樵、愙斋、白云病叟。江苏吴县人。任编修,陕、甘学政。河南、河北道员,太仆寺卿,太常寺卿,通政使,左都御史,广东、湖南巡抚等官。校订:周赞,湖北美术学院书法系讲师、书法家;戴建国,湖北美术出版社编辑、副编审。这书选题还行,可读性很强。图文并茂地介绍了清末至民国时期天津地区最典型的各种画报的创刊日期、终刊时间、出版者、编辑人、纸质、装帧等,作者对其办刊宗旨、风格、特色等做了初步研究。这套砖书是最划算的,星战系列还有2个小人,二百多个散件,让我家那个小人控乐坏了,乐高的砖书真的不错,就是京东的品种总是要缺货,买的时候要看运气了,赶紧推荐几个朋友来买,下手慢的那个就没买到,又缺货了。儿童节作为礼品这个是再好不过的了,有玩具,有书看,寓教于乐,包装精美,乐高的东西,品质自然非同凡响。乐高拼砌玩具曾经伴随无数多孩子的成长,在孩子和家长的心目中,乐高代表的是快乐,是无限的想象,是创意的未来。乐高集团今天的成就,与他悠久的历史和企业文化有着密不可分的联系。 传说有位智者,他很富有,但他不去享受荣华,他为了不使乐高的绝版产品流失海外,他将自己所有收藏的老乐高汇集到一起,放入地下室,据说木箱中的宝物全部是乐高中的精品,宝藏年代久远,智者设置了暗道机关,等待他的子孙到来取出宝藏,目前5510和6949等珍稀乐高在北京某工艺馆展出陈列。 乐高公司的创立于丹麦的一个小城镇——比隆(Billund)。他的创始人克里斯第森先生(Ole Kirk Christiansen)出生于1891年,是一个出色的木匠,有着自己的木制加工厂。他为人忠厚,坚毅,性格乐观幽默,积极向上,这使他能够在30年代欧洲的经济危机时顺利的渡过难关。 1932年对于克里斯第森先生来说是艰难的,也是难忘的。经济大萧条冲击到丹麦彪隆,所有的手工艺人都接不到订单,他的木制厂辞退了最后一名工人。同一年,他失去了他的妻子,只有他和四个孩子相依为命,最小的孩子6岁,最大的孩子15岁。他开始懂得,生活不仅是一个美好的礼物,而且是一项艰苦的工作。但是他仍然对生活对事业保持着热情,勇于尝试新的机会和新的技术。他接受了工业协会的建议,开始生产家用产品,作出了具有决定意义的改变——将他的木制厂的产品定位于玩具。他的决定受到了家人和朋友的一些反对,大多数人并没有认识到儿童玩具的重要性。但是克里斯第森先生认为玩具始终是孩子最重要的伙伴,无论何时,孩子都不能没有玩具。事实证明,他的决定是正确的,短短的几年这个木制加工厂就具备了成为国际性玩具公司的基础。京东当然非常快的,从配货到送货也很具体,快递非常好,很快收到书了。书的包装非常好,没有拆开过,非常新,可以说无论自己阅读家人阅读,收藏还是送人都特别有面子的说,特别精美;各种十分美好虽然看着书本看着相对简单,但也不遑多让,塑封都很完整封面和封底的设计、绘图都十分好画让我觉得十分细腻具有收藏价值。书的封套非常精致推荐大家购买。 打开书本,书装帧精美,纸张很干净,文字排版看起来非常舒服非常的惊喜,让人看得欲罢不能,每每捧起这本书的时候 似乎能够感觉到作者毫无保留的把作品呈现在我面前。 作业深入浅出的写作手法能让本人犹如身临其境一般,好似一杯美式咖啡,看似快餐,其实值得回味 无论男女老少,第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。

评分中国书店的提要是这么写的:清康熙帝玄烨崇奉程朱理学,乃敕命李光地等儒臣将朱熹文集、语录进行整理删节,编成此书,并以“御纂”名义颁行全国。是书分为学类、论学、孟子、中庸、易、书、诗、春秋、礼、乐等19门,用上好开花纸印刷,纸质细腻洁白,序文后钤印朱文御玺2方。《清代内府刻书图录》P38有著录。

评分吴大澂精于鉴别和古文字考释,亦工篆刻和书画。吴大澄书法以篆书最为著名。他的篆书很有特色,将小篆古籀文结合,功力甚深,即平时书翰也常用工整精绝的篆字为之,规矩整齐,别有情致。吴大澂篆书《孝经》卷为纸本,作于光绪十一年(1885),以金文、古籀文化入许慎《说文》之小篆,用笔参行书笔意、轻松娴雅,结构严谨、而从容绰约,章法宽松疏朗,自然成章,堪称精品。《吴清卿书说文解字建首》(吴大澂书)五百四十首,古代称为字原,它统辖9353个小篆,每一部和部内字体大都在意义上共理相贯,掌握了部首的意义,是掌握古汉代字义执简驭繁途径。《吴愙斋先生篆书白鹤泉铭》,吴大澂篆书大字,易辨识临摹。吴大澂(1835-1902),清著名金石考古学家、书法家。初名大淳,为避清穆宗讳改名,字止敬,又字清卿,号恒轩,又别号白云山樵、愙斋、白云病叟。江苏吴县人。任编修,陕、甘学政。河南、河北道员,太仆寺卿,太常寺卿,通政使,左都御史,广东、湖南巡抚等官。校订:周赞,湖北美术学院书法系讲师、书法家;戴建国,湖北美术出版社编辑、副编审。这书选题还行,可读性很强。图文并茂地介绍了清末至民国时期天津地区最典型的各种画报的创刊日期、终刊时间、出版者、编辑人、纸质、装帧等,作者对其办刊宗旨、风格、特色等做了初步研究。这套砖书是最划算的,星战系列还有2个小人,二百多个散件,让我家那个小人控乐坏了,乐高的砖书真的不错,就是京东的品种总是要缺货,买的时候要看运气了,赶紧推荐几个朋友来买,下手慢的那个就没买到,又缺货了。儿童节作为礼品这个是再好不过的了,有玩具,有书看,寓教于乐,包装精美,乐高的东西,品质自然非同凡响。乐高拼砌玩具曾经伴随无数多孩子的成长,在孩子和家长的心目中,乐高代表的是快乐,是无限的想象,是创意的未来。乐高集团今天的成就,与他悠久的历史和企业文化有着密不可分的联系。 传说有位智者,他很富有,但他不去享受荣华,他为了不使乐高的绝版产品流失海外,他将自己所有收藏的老乐高汇集到一起,放入地下室,据说木箱中的宝物全部是乐高中的精品,宝藏年代久远,智者设置了暗道机关,等待他的子孙到来取出宝藏,目前5510和6949等珍稀乐高在北京某工艺馆展出陈列。 乐高公司的创立于丹麦的一个小城镇——比隆(Billund)。他的创始人克里斯第森先生(Ole Kirk Christiansen)出生于1891年,是一个出色的木匠,有着自己的木制加工厂。他为人忠厚,坚毅,性格乐观幽默,积极向上,这使他能够在30年代欧洲的经济危机时顺利的渡过难关。 1932年对于克里斯第森先生来说是艰难的,也是难忘的。经济大萧条冲击到丹麦彪隆,所有的手工艺人都接不到订单,他的木制厂辞退了最后一名工人。同一年,他失去了他的妻子,只有他和四个孩子相依为命,最小的孩子6岁,最大的孩子15岁。他开始懂得,生活不仅是一个美好的礼物,而且是一项艰苦的工作。但是他仍然对生活对事业保持着热情,勇于尝试新的机会和新的技术。他接受了工业协会的建议,开始生产家用产品,作出了具有决定意义的改变——将他的木制厂的产品定位于玩具。他的决定受到了家人和朋友的一些反对,大多数人并没有认识到儿童玩具的重要性。但是克里斯第森先生认为玩具始终是孩子最重要的伙伴,无论何时,孩子都不能没有玩具。事实证明,他的决定是正确的,短短的几年这个木制加工厂就具备了成为国际性玩具公司的基础。京东当然非常快的,从配货到送货也很具体,快递非常好,很快收到书了。书的包装非常好,没有拆开过,非常新,可以说无论自己阅读家人阅读,收藏还是送人都特别有面子的说,特别精美;各种十分美好虽然看着书本看着相对简单,但也不遑多让,塑封都很完整封面和封底的设计、绘图都十分好画让我觉得十分细腻具有收藏价值。书的封套非常精致推荐大家购买。 打开书本,书装帧精美,纸张很干净,文字排版看起来非常舒服非常的惊喜,让人看得欲罢不能,每每捧起这本书的时候 似乎能够感觉到作者毫无保留的把作品呈现在我面前。 作业深入浅出的写作手法能让本人犹如身临其境一般,好似一杯美式咖啡,看似快餐,其实值得回味 无论男女老少,第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。

评分书有破损,不爽

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有