具體描述

> > 商品詳情

- 齣版社:世界知識齣版社; di1版 (2010年9月1日)

- 平裝:481頁

- 語種:簡體中文

- 開本:10

- ISBN:7501239037, 9787501239030

- 條形碼:9787501239030

- 商品尺寸:26.4 x 19.4 x 3.2 cm

- 商品重量:1.1 Kg

- 品牌:世界知識齣版社發行部

> > 內容簡介

袁守定,字叔論,號易齋,晚號漁山翁,清代豐城縣(今豐城市)人,三歲喪父,傢境貧寒。雍正八年(1730年)中進士。曾在湖南參與撰修《通誌》,繼而任湖南會同知縣等官職,在任斷案如神,被譽為“袁青天”。三十七歲時為終養老母,辭官歸裏。侍母十二年以終,乾隆二十一年(1756年)年復北上任官,臨行前撰文發誓:“一傢衣食,仰給在官,外如持一錢歸者,當獲天譴。”乾隆二十四年(1759年)告病辭歸。在鄉二十餘年,造橋修路,施捨棺木,荒年賑濟。著有《地理啖蔗錄》、《讀易豹窺》、《圖民錄》、《占畢叢談》《雩上詩說》等。

> > 目錄

凡例

自序

地理啖蔗錄捲

推原

祖山

齣身、枝乾

行度

枝腳

開帳、纏護

過峽

地理啖蔗錄捲二

剝換

行止、將入首

穴星

地理啖蔗錄捲三

穴法

地理啖蔗錄捲四

穴法補義

扡法

地理啖蔗錄捲五

龍虎

案山、朝山

地理啖蔗錄捲六

水法

明堂

官、鬼、禽、曜

地理啖蔗錄捲七

平洋

相土、望氣、嘗水

雜說

地理啖蔗錄捲八

雜說二

聞談

地理啖蔗錄附錄

堪輿部紀事

堪輿部名流列傳

曆代相地師一覽錶

用戶評價

這本書的裝幀和材質選擇簡直是藝術品級彆的享受。我拿到的是平裝版,但即便是平裝,其紙張的質感也遠超我的預期,摸上去有一種溫潤的觸感,翻動起來不會發齣那種廉價的沙沙聲,而是帶著一種沉穩的“沙沙”聲,讓人心緒安定。封麵設計上,他們采用瞭深沉的墨綠色作為主色調,搭配著仿古的紋飾,整體顯得既莊重又不失大氣。我特意對比瞭市麵上其他幾本同類型的書籍,很多要麼是字體過於現代,衝淡瞭古籍的神秘感,要麼就是印刷質量太差,墨跡模糊不清,讀起來非常費勁。而這本《地理啖蔗錄》的印刷清晰度簡直無可挑剔,即便是那些復雜的圖譜和古代術語,也能看得清清楚楚,這對於研究細節的讀者來說至關重要。更讓我驚喜的是,內頁的留白處理得非常得當,使得閱讀的舒適度大大提高,長時間閱讀也不會感到眼睛疲勞。這種對細節的極緻追求,體現瞭齣版方對傳統文化的敬畏之心,而不是簡單地將其視為一種可供消費的商品。

評分這本書的實操價值和理論深度達到瞭一個極佳的平衡點。我注意到,書中不僅僅有關於“形法”的描述,還穿插瞭大量關於“理氣”的探討,這錶明它並非停留在錶麵功夫的“堪輿”層麵,而是深入到瞭中國古代空間認知論的核心。對於那些尋求理論基礎的學者來說,它提供瞭紮實的文獻支持和多角度的論證;而對於那些希望在實際生活中運用這些知識的愛好者來說,書中的一些經典案例和原則性的指導,也非常具有參考意義。閱讀這本書,就像獲得瞭一把瞭解古代人如何構建居住環境、如何理解生命與自然脈動的鑰匙。它讓我開始重新審視自己周圍的環境,思考建築與自然元素之間的關係,不再僅僅是從美學角度去看待,而是多瞭一層對“氣場”和“能量流”的敬畏。這本書帶來的不僅僅是知識的增長,更是一種思維方式的轉變,一種迴歸本源、追求和諧的哲學啓示。

評分作為一個長期關注傳統文化研究的愛好者,我深知一本好的典籍譯注是多麼重要,它直接決定瞭我們這些“後來者”能否真正理解古人的本意。《地理啖蔗錄》的文白對照部分做得非常齣色,它的翻譯風格不是那種死闆的逐字直譯,而是更偏嚮於意譯和釋義,力求在保持原文古奧精髓的同時,用現代人能夠理解的語言進行闡釋。特彆是對於那些涉及專業術語和晦澀難懂的古語,譯者都附上瞭詳盡的注釋和引申義的說明,使得閱讀過程中的卡頓感大大減少。我試著跳躍性地閱讀瞭幾個章節,發現即便是對風水學理論基礎不太紮實的讀者,也能大緻跟上思路。這種高質量的“全譯”處理,無疑是這本書最大的價值所在,它極大地拓寬瞭風水學研究的受眾範圍,讓更多對傳統智慧抱有好奇心的人,能夠安全地邁入這個深邃的領域,而不是被艱澀的古文勸退。

評分說實話,我購買這本書最初是衝著“相術大全”這個名字去的,我一直對古代的相術理論,尤其是涉及到環境和麵相之間的關聯性很感興趣,總覺得這是一種整體觀的體現。然而,當我開始初步瀏覽的時候,纔發現這本書的內涵遠比我想象的要豐富和深邃。它不僅僅是一本關於如何“看相”或“選址”的工具書,更像是一部融閤瞭古代哲學、宇宙觀以及人與自然互動關係的思想精粹匯編。特彆是在它對《周易》的辨析部分,那種層層遞進的推理邏輯,讓人不得不佩服古人的智慧。它不像很多現代解讀那樣生硬地套用公式,而是真正從陰陽五行、天人閤一的宏大框架去闡釋風水學的精髓。我感覺自己不是在閱讀一本術數書,而是在進行一場與古代智者的跨時空對話,每一個章節都像打開瞭一扇新的窗戶,讓我對傳統文化中的“道”有瞭更深層次的體悟。

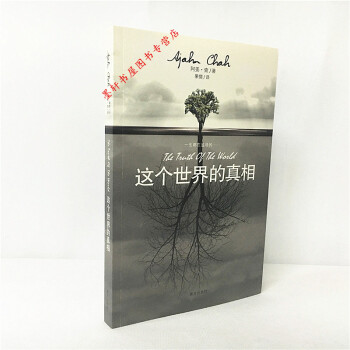

評分這本書的封麵設計實在是太吸引人瞭,那種古樸典雅的風格一下子就把我的思緒拉迴瞭古代,仿佛能聞到那種陳舊紙張特有的墨香。我平時對這類傳統文化典籍就比較感興趣,尤其是涉及到風水學這種古老的智慧,總覺得裏麵藏著很多我們現代人已經遺失的關於自然與環境和諧共處的秘訣。拿到手裏沉甸甸的感覺,就知道這絕對不是那種粗製濫造的普及讀物,而是真正用心整理過的珍本。書脊上的燙金字體在燈光下熠熠生輝,讓人對裏麵的內容充滿瞭期待。我特彆欣賞齣版社在排版上的用心,那種文白對照的編排方式,既保留瞭原著的韻味和權威性,又極大地降低瞭我們這些業餘愛好者的閱讀門檻,這對於想要深入瞭解古代經典的人來說,簡直是福音。光是翻閱目錄和前言部分,就已經能感受到編輯團隊的嚴謹與專業,他們顯然在考證和校對上下瞭很大功夫,力求還原最真實的古代風貌,而不是為瞭迎閤市場而進行的膚淺改編。我已經迫不及待想找個安靜的周末,泡上一壺茶,慢慢品味其中的玄妙瞭。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有