具体描述

内容简介

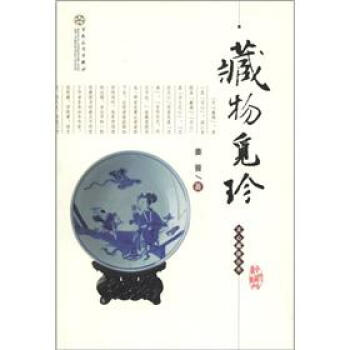

《文心藏趣丛书:藏物觅珍》就是讲述淘旧物的故事。对于淘旧物的人来说,地摊是他最乐意徜徉的“风光地”。近几年里,各大中城市的地摊买卖火得很,特别是捣鼓古玩旧物的地摊异常活跃。或许是已进入了新世纪,怀旧情绪日趋浓郁的缘故,人们对那些历经岁月沧桑的艺术品、工艺品、印刷品等产生了浓厚的兴致,一些大都市里,古玩街建了起来,古玩店开了出来,古玩地摊也见缝插针地摆了开来。作者简介

姜晋,江苏省作家协会会员、苏州市政协文史委特约研究员。《消费者周刊》记者。多年来致力于文史、地方志及工艺美术类的文化研究与创作。在各级报刊杂志发表文学、文史类作品200余万字。著有《慧心雕龙》、《天赐考工》、《百年观前》、《布衣西塘》、《藏宝苏州》、《中国传统文玩》、《中国传统手炉》、《神州旧梦》等15部。

内页插图

目录

家中有瓷奇石“清供”

天赐“雨花”

独具风采的古代犀角雕

会唱曲的风筝

雕花水烟筒

核舟神技

核里乾坤

赏用两美的小提琴

北戴河淘贝

“竹林七贤”话竹雕

“留青”刻竹

铁笔浅刻竹臂搁

竹根雕里的“渔家乐”

“捡漏”竹雕古笔筒

特殊年代的红像章

一幅未被尘封的沧桑画卷

“金猴”邮票

寻珍“西湖博览会”免资片

老明信片上的广州园林

百年斑鳖旧影之谜

老画册上的线条

雕刻版邮品

五十年代的《美术日记》

回眸老苏州

多宝格上玲珑珍

琴炉

铜镜如画

寻寻觅觅宣德炉

诗简

扇骨手中展风韵

文玩木雕说黄杨

虬角雕

奇巧之艺话鸟笼

明清牙雕腰牌清赏

昆刀刻玉“子冈”牌

古意盎然话槎杯

木雕架座绿叶扶红花

古匣

“金鱼王”与我的金鱼缘

笔墨丹青绘园林

印香炉的趣昧

錾花铜手炉

砚屏

观音像与我的“佛缘”

苏州“蟹八件”

刻铜墨盒

水盂之美

苏绣“发绣”绽奇葩

苏州文物商店旧事多

精彩书摘

我平时总有这么一种感觉,每当自己接近瓷器的时候,总有一丝质朴的暖意淡淡袭来,总觉有一种被历史文明光彩相映照的圣洁。这种感觉有时可能被夸大,谁家没有点瓷碗、瓷杯、瓷瓶、瓷盘,都是家常之物。虽然我国古代制瓷有官窑、民窑之分,官窑系宫廷开设,瓷制品光润细腻,图案及瓷彩发色讲究,有不少画意乃出自名家手笔:民窑则是民间设窑而制,其瓷制品批量大,制作欠精,一般多为布衣百姓所用的日常器具。不管是官窑民窑,人们喜爱瓷器是因为它雅洁之中所蕴含的平常与质朴。用餐之瓷碗,饮茶之瓷杯,插花之瓷瓶,常亲近在手边、嘴边。其观赏性有之,但更多的是实用。自古至今,那瓷质的杯碗盘碟总比那些瓷瓶、瓷观音之类的供设品产量大。瓷在日常生活中易损、易碎,这是瓷之贵的一种体现,但是,瓷制品一窑窑不断地产出,这又觉得瓷也贱。贵贱本来就是一个对立统一的定式,如果偏爱与猎奇的人多了,瓷的天平就会向一方倾斜。如今时兴玩古,很多人为讨一个风雅,把家中上了点年纪的坛坛罐罐全供奉了起来,给它们以身价。一些文物店、古玩店老板也常挨家挨户淘购瓷玩,有时在寻觅中发现某个布衣老太捧着个青花旧瓷碗用饭,也要上前问这问那,横竖会出个老太感到实惠的价钱去购它下来。

于是如今城内不少这类店堂的博古架、橱柜里面,高高低低尽摆放着这些旧瓷器。瓷器从“仆人”的角色一下全转换成了贵客,并且十分心安理得地任人的目光一遍遍来仰慕、抚爱。我常常这么想,上了年纪的瓷器如不在年青时被毁身,老来必定有福。至少不会再无休止地去劳碌一生。可以被主子找个雅致的地方颐养天年,显示一下“瓷门家族”应有的名声。不过,能在千万个流逝的日月挨到可以被人作为古董的年纪,身上没磕没碰,无“病”无“疾”,这本身就是造化。玩瓷者讲究的就是瓷器“口无裂缺,身不挂线”的一种饱经沧桑后持有的完美,这完美对易裂易碎的瓷器来说一辈子难能可贵。

我家中的那些瓷器还远远未够上被人目光敬奉的资历。说来这些古瓷器大多是过去的家常器具。不过,这平常年轻也很好,风华岁月多为人承担些实在事,何必过早地追慕身价,去充当老资格的玩物丧他人志。

但是,在如今的古玩收藏中,书画和瓷器毕竟是一个大门类,有其深厚的历史渊源和艺术性,值得后人去不断研究和探寻。中国的陶瓷工艺有五千年的文明史。瓷器在中国人的眼里,是一种雅俗同好,赏用兼备的东西。千百年来至今,上至皇帝,下至百姓及各阶层人士,都对瓷器有着一份特殊的情感。

我痴迷收藏近四十年光阴。藏瓷算是仅次于儿时就痴迷的集邮之后的另一项早期爱好。回首多年来曾一度痴迷明清瓷器,为淘宝走南闯北在各地古玩市场摸爬滚打,有收获,但也有无数次“打眼吃冲”,白丢了不少冤枉钱的经历。有很多回我真有点想不明白,为何我对寻瓷觅宝如此心仪,却往往难得盼来那回眸一笑。后来我才明白,收藏古瓷器所谓的悟性少不了这两点:一、需在博古览物的历练中多长眼力,提升收藏品位;二、需永远保持一种平和的心态去待物藏物,所谓“无欲则刚”。这两点解决好了,你眼里的好瓷器就有可能与你不期而遇。

静心检点我多年来所藏的近百件历代瓷器,真正可作久藏的只有三件:一件康熙青花人物瓷盘,一件清初青花瓷笔海,一件清同治粉彩鸡缸杯。有意思的是,这三件经我多年藏瓷精挑细选后的瓷玩,竟然都有些不大不小的残次。但何以让我这番珍视呢,这里面可能是凝聚了我觅瓷经历中的种种曲折与体悟,自然也含有我一份个人偏爱。

先说说那件清康熙“婴戏图”青花人物瓷盘。此物还是八年前我从安徽歙县老街所得。说到歙县这个地方,是古徽州府治所在,是徽州文化及国粹京剧的发源地,也是文房四宝之徽墨、歙砚的主要产地。安徽歙县深厚的历史文化积淀可知一斑。

那时,我们苏州一行古瓷收藏家组织去安徽黄山和宏村古民居游览。回苏州时途经这古徽州府地歙县,听这里的人说县城老街上有多家古玩店经营古董瓷器。大家顾不上吃饭便兴冲冲地一起前往。说来也巧,在这县城老街东首一家古董瓷杂店,我与几位藏瓷同好在那里经一番番挑肥拣瘦,最后,大伙的目光几乎不约而同锁定在了一件青花“婴戏图”人物瓷盘上。招呼中,店老板从柜中拿出了瓷盘让大家细看。此瓷盘口径约20公分,在盘碗类中属中等尺寸。瓷盘上的青花发色沉稳且亮丽,盘中绘一少妇与小儿在园中戏乐之情景,其笔墨率意,以一种变形的笔触将人物戏乐中那种喜形于色的活泼形象进行了艺术夸张和概括,因而也折现出了一种康乾盛世国泰民安的景象。瓷盘胎骨坚密,瓷质光润,盘后还有“桃子”形的画押款。此瓷盘子属典型的康熙瓷应无多大的疑问。但美中不足的是,此瓷盘的下口沿有丝浅浅的挂线。也许正因为存在这么一点儿残次,与我同来的几位瓷友都对是否购买这件“残瓷”犹豫了起来,此时只听得大家在七嘴八舌间夹杂的一片惋惜之声。

……

前言/序言

用户评价

这本书的装帧设计本身就是一种艺术实践,与书中的主题相得益彰,简直是“物”与“文”的完美结合。纸张的质感、油墨的晕染效果,乃至章节之间的留白处理,都透露出一种克制而高雅的品味。我常常在晚上,只开一盏暖黄色的台灯,慢慢地翻阅,那种沉浸式的体验是数字阅读无法比拟的。其中对一些小型工艺品(比如古代的鼻烟壶、精巧的竹刻等)的局部特写照片,细节清晰到仿佛能触摸到物件的温度和纹理。这种视觉上的享受,是对“觅珍”过程的一种极致还原。对于那些对古代审美有着执着追求的读者来说,这本书不仅仅是知识的载体,更是一场视觉的盛宴,每一次翻阅都能发现新的光影变化和细节层次。

评分这套《文心藏趣丛书:藏物觅珍》真是让人眼前一亮,特别是它对传统文化中那些被遗忘角落的挖掘,让人耳目一新。我最近沉迷于研究古代的文房用品,尤其是那些精致的笔筒和印章,这本书里对这些物件的考据可谓是下了大工夫。它不仅仅是罗列物件的图片和名称,更深入地探讨了它们在特定历史时期的社会功能和审美变迁。比如,它详细描绘了明清时期不同地区制砚工艺的细微差别,从石材的选择到雕刻的纹饰,都展现出一种近乎偏执的专业精神。读这本书,就像请了一位博物学家在你身边,一边指点江山,一边娓娓道来每一件“藏物”背后的故事和秘密。我特别欣赏作者那种抽丝剥茧的叙事方式,让原本枯燥的文物介绍变得如同侦探小说般引人入胜,每翻开一页,都感觉自己又解锁了一个古代匠人的心法。

评分这本书最难能可贵之处在于其跨学科的视野。它巧妙地将考古学、社会学、甚至早期的商业史融入到对“藏物”的解读之中。例如,在讨论宋代瓷器的某一特定釉色时,作者并未止步于技术分析,而是深入探讨了当时海上贸易路线对原材料获取的影响,以及这种新材料如何引发了新的消费阶层对艺术品的需求。这种系统性的关联分析,使得读者能够跳出单一的“鉴赏”框架,以更宏大的历史观去理解物质文化的演进。它提供了一个多维度的透镜,帮助我们理解古代社会是如何通过物质的流通与创造,来构建其独特的精神世界和物质文明的,这对于任何研究古代社会形态的人来说,都是一本不可多得的参考佳作。

评分与其他一些堆砌名词的古玩鉴赏书籍不同,《藏物觅珍》的叙事口吻非常亲切,没有高高在上的专家腔调,更像是与一位博学的老友在故纸堆里寻宝。作者的文字功底扎实,遣词造句既有古典韵味又不失现代的流畅性,读起来毫不费力。我尤其喜欢它在描述某件器物如何从民间走向宫廷,或如何因一场变革而失传的故事线索。这些故事性的铺陈,使得冰冷的文物一下子拥有了鲜活的生命和情感的重量。它教会我的不只是“这是什么”,更是“它为什么会是这样”,这种对因果关系的追溯,极大地满足了我作为读者的求知欲,让我觉得阅读的过程充满了探索的乐趣,而不是被动接受信息。

评分坦白说,我原本对这种偏重“物”的解读不抱太大期望,总觉得会是流水账式的罗列,但《藏物觅珍》完全颠覆了我的看法。它更像是一部社会变迁的侧影史,通过对“珍”的聚焦,折射出古代士人的生活哲学和价值取向。我印象最深的是其中关于古代“奇石供玩”的章节,作者没有停留在描述石头本身的奇特形态,而是将其置于明代文人圈子的雅集文化中去考察,探讨了这种审美活动如何成为一种身份象征和精神寄托。这种宏观与微观相结合的分析角度,极大地拓宽了我的视野。阅读过程中,我忍不住会放下书本,开始审视自己身边那些看似寻常的器物,思考它们是否也承载着被时代湮没的“趣”与“珍”。这种由内而外的反思,是许多纯粹的学术著作难以提供的阅读体验。

评分想阅读这本书很长时间了,书店不好找,好在京东有,所以就入手了,不错。

评分好书推荐

评分种类丰富,写的比较简单,科普性质故事性弱。

评分好书推荐

评分这套书其实选题很不错的,不是什么大家和大宝贝,身边人讲身边事,读起来也很有趣味。唯一遗憾的是印刷太扣了,用纸本意出发点挺好的,都是黄色环保纸,但克数不够,过于透光,正反两面都出现阴影,很影响美观和阅读感。

评分好书推荐

评分想阅读这本书很长时间了,书店不好找,好在京东有,所以就入手了,不错。

评分很喜欢:..姜晋1.姜晋,他的每一本书几本上都有,这本文心藏趣丛书藏物觅珍很不错,文心藏趣丛书藏物觅珍就是讲述淘旧物的故事。对于淘旧物的人来说,地摊是他最乐意徜徉的风光地。近几年里,各大中城市的地摊买卖火得很,特别是捣鼓古玩旧物的地摊异常活跃。或许是已进入了新世纪,怀旧情绪日趋浓郁的缘故,人们对那些历经岁月沧桑的艺术品、工艺品、印刷品等产生了浓厚的兴致,一些大都市里,古玩街建了起来,古玩店开了出来,古玩地摊也见缝插针地摆了开来。我平时总有这么一种感觉,每当自己接近瓷器的时候,总有一丝质朴的暖意淡淡袭来,总觉有一种被历史文明光彩相映照的圣洁。这种感觉有时可能被夸大,谁家没有点瓷碗、瓷杯、瓷瓶、瓷盘,都是家常之物。虽然我国古代制瓷有官窑、民窑之分,官窑系宫廷开设,瓷制品光润细腻,图案及瓷彩发色讲究,有不少画意乃出自名家手笔民窑则是民间设窑而制,其瓷制品批量大,制作欠精,一般多为布衣百姓所用的日常器具。不管是官窑民窑,人们喜爱瓷器是因为它雅洁之中所蕴含的平常与质朴。用餐之瓷碗,饮茶之瓷杯,插花之瓷瓶,常亲近在手边、嘴边。其观赏性有之,但更多的是实用。自古至今,那瓷质的杯碗盘碟总比那些瓷瓶、瓷观音之类的供设品产量大。瓷在日常生活中易损、易碎,这是瓷之贵的一种体现,但是,瓷制品一窑窑不断地产出,这又觉得瓷也贱。贵贱本来就是一个对立统一的定式,如果偏爱与猎奇的人多了,瓷的天平就会向一方倾斜。如今时兴玩古,很多人为讨一个风雅,把家中上了点年纪的坛坛罐罐全供奉了起来,给它们以身价。一些文物店、古玩店老板也常挨家挨户淘购瓷玩,有时在寻觅中发现某个布衣老太捧着个青花旧瓷碗用饭,也要上前问这问那,横竖会出个老太感到实惠的价钱去购它下来。于是如今城内不少这类店堂的博古架、橱柜里面,高高低低尽摆放着这些旧瓷器。瓷器从仆人的角色一下全转换成了贵客,并且十分心安理得地任人的目光一遍遍来仰慕、抚爱。我常常这么想,上了年纪的瓷器如不在年青时被毁身,老来必定有福。至少不会再无休止地去劳碌一生。可以被主子找个雅致的地方颐养天年,显示一下瓷门家族应有的名声。不过,能在千万个流逝的日月挨到可以被人作为古董的年纪,身上没磕没碰,无病无疾,这本身就是造化。玩瓷者讲究的就是瓷器口无裂缺,身不挂线的一种饱经沧桑后持有的完美,这完美对易裂易碎的瓷器来说一辈子难能可贵。我家中的那些瓷器还远远未够上被人目光敬奉的资历。说来这些古瓷器大多是过去的家常器具。不过,这平常年轻也很好,风华岁月多为人承担些实在事,何必过早地追慕身价,去充当老资格的玩物丧他人志。但是,在如今的古玩收藏中,书画和瓷器毕竟是一个大门类,有其深厚的历

评分好书推荐

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![【知道狗狗心理】读懂狗狗的 心里话[韩] 金润贞 著 训狗书籍 宠物饲养书籍 狗狗情感交 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/13011702328/5938b759Nda600db8.jpg)