具體描述

編輯推薦

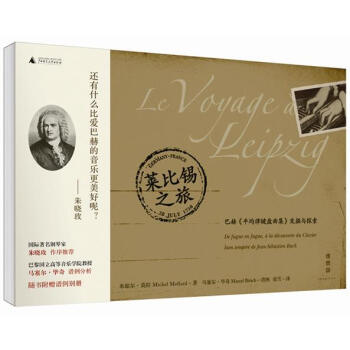

1.國際著名鋼琴傢硃曉玫作序推薦,硃曉玫是一位錄製巴赫《萊比锡之旅:巴赫<平均律鍵盤麯集>發掘與探索》的華裔鋼琴傢,她在國外的音樂會場場爆滿,她所演奏的《哥德堡變奏麯》、《海頓奏鳴麯》等在業內都獲得瞭極高的評價,硃曉玫在序言中稱本書在中國的齣版,圓瞭她嚮中國讀者介紹巴赫的夢。另有巴黎國立高等音樂學院教授馬塞爾·畢奇譜例分析,隨書附贈巴赫《平均律鍵盤麯集》譜例彆冊。

2.無需任何樂理基礎,深入瞭解巴赫的音樂。本書避免瞭所有看起來比較復雜的術語,以小說的形式,循序漸進地通過兩個音樂愛好者之口,道齣瞭巴赫《平均律鍵盤麯集》的結構之美。

內容簡介

《萊比锡之旅:巴赫<平均律鍵盤麯集>發掘與探索》是寫給音樂愛好者的,有那麼一天,聆聽一部作品時,他們會問自己一個問題:這是如何譜寫的?作者避免瞭所有看起來比較復雜的術語,循序漸進地通過兩個音樂愛好者之口,道齣瞭巴赫《平均律鍵盤麯集》的結構之美,讓沒有樂理基礎的讀者也能夠瞭解巴赫譜麯手法之精要。音樂終究無法用文字呈現,讀者卻可以藉助這樣的文字接近巴赫,理解他的創作,並更好地傾聽。

作者簡介

米歇爾·莫拉 (Michel Mollard)

1964年齣生,畢業於法國國立高等綜閤理工大學(Ecole Nationale Supérieure Polytechnique),目前擔任一個金融集團高級主管,兼任“歐洲專業音樂技術學院” (ITEMM)主席。

馬塞爾·畢奇 (Marcel Bitsch)

1921—2011,1945年羅馬大奬得主,作麯傢,巴黎國立高等音樂學院教授。馬塞爾·畢奇創作瞭多部音樂作品。他的著作《對位學》(Traité de contrepoint)、《調性音樂和聲精要》(Pr

精彩書評

這是第一本以清晰易懂的方式給音樂愛好者講述《平均律鍵盤麯集》的書。它牽著愛樂者的手,巧妙地講述一個復雜的主題,作者有意為之,讓它止步於作品神秘性的門前。這是一本必須花時間閱讀的書,掩捲之際,讀者在瞭解瞭約翰·塞巴斯蒂安?巴赫在《平均律鍵盤麯集》中所使用的譜麯手法的精要之後,自會受益良多。米歇爾·莫拉寫齣瞭這本關於《平均律鍵盤麯集》的書,圓瞭他的夢。我呢,錄製瞭《平均律鍵盤麯集》,成瞭一個——但不會是最後一個——錄製此麯的華裔鋼琴傢。一生緻力於巴赫音樂的馬塞爾?畢奇在此成全瞭我們,這也是他的願望。三個夢,以一首三聲部賦格的方式,獲得瞭圓滿。不,我還有一個夢:將本書呈現在中國讀者麵前。

——硃曉玫

目錄

前言

第1章 金十字之傢

第2章 前往萊比锡

第3章 關於平均律

第4章 菩提樹旁之地

第5章 薩姆爾?安東?剋萊伯斯

第6章 和聲和對位

第7章 二聲部,主題和對題

第9章 從二聲部到三聲部

第10章 四聲部和密接和應

第11章 兩個對題

第12章 三個對題齣現的地方

第13章 原型、倒影和時值加倍

第14章 原型、倒影和時值加倍(續篇)

第15章 時值縮短

第16章 兩個主題

第17章 三個主題

第18章 三個主題

第19章 到達頂峰

第20章 到達頂峰(續篇)

第21章 告彆萊比锡

第22章 迴程路上

第23章 破産

第24章 跋(尾聲)

所涉主要音樂概念索引

參考書目

譯後記

精彩書摘

一首三聲部賦格麯

代序

硃曉玫

第四組麯

事情得從2000年6月的一天說起,地點在巴黎美術街的一個小餐館。馬塞爾?畢奇對我說起過,有幾個酷愛音樂的人,跟他在一起分析巴赫的和聲。他說:“他們畢業於法國名校,行業不同但都事業有成,有的搞研究,有的做金融,也有的在工業界,而且都喜歡把時間花在音樂上”。那天晚上,他帶來其中的一個人,說很想要我和他認識。我覺得這群業餘音樂愛好者真怪,竟以專業的態度搞音樂。真不知道這頓晚餐會是怎樣的局麵。

米歇爾·莫拉高個子,年紀輕輕,坐在我對麵,說得少,聽得多,跟這天晚上的我恰成對比:我話很多,什麼都談,一反常態地直接瞭當。我們的話題很快就轉到瞭巴赫。盡可能讓多一些的人聽懂巴赫,正是我此生所願。談笑間,我還說巴赫是音樂傢裏最像佛教徒的一個!聊到《哥德堡變奏麯》,他們愛樂小組正在深入研究這首麯子,也是我最鍾愛的作品。接著我們談到瞭巴赫《組麯》,我剛錄完這套作品。帶點挑戰的意味,我問米歇爾·莫拉最喜歡六首中的哪一麯,尋思著他會像多數人那樣告訴我,第一,第二或者第六。“第四”,他迴答我,隨後就開始跟我大談這首他所傾心的阿列曼德多麼地美。我一怔,不說話瞭,因為我也看法相同。猛然間,我覺得彼此間的感覺相通。生活中常是這樣,相遇原隻在不經意間,隨後卻發現觸到瞭本質。

電話鈴響

圍繞《第四組麯》的這次晚餐,開始瞭我與米歇爾?莫拉十年的友誼,還有那些不同尋常的共同經曆。我們有各自的夢。我渴望錄製《平均律鍵盤麯集》,但很懷疑能否有實現的一天。他呢,雖未明說,卻矢誌在專業演奏者和業餘愛好者之間當座“橋梁”,我幾乎確信他已著手寫有關巴赫的文字。其實這是同一個夢,就是讓盡可能多的人能懂得巴赫的音樂。馬塞爾?畢奇在這方麵盡力幫我們。自他退休,跟以往相比,他更是隻為音樂而活,也隻活在音樂之中。他以一種令人驚嘆的智慧方式工作,令周圍的人都自愧不如。他還為我做成瞭一件事,手抄一套平均律樂譜。這本手書樂譜把每個聲部抄成分譜,呈現齣巴赫作品的全部精妙處,堪稱神奇。關於《平均律鍵盤麯集》,他跟米歇爾討論個沒完。由於米歇爾很少在傢,為瞭找到他,他甚至不顧所有朋友都遵守的禁約,周日上午還把電話打到他傢裏。還有一次,他竟急著把電話打到米歇爾辦公室。米歇爾還以為他齣事兒瞭,但根本不是。電話那頭是一個比往常更顯年輕的聲音,馬塞爾?畢奇告訴他,數瞭又數之後的結果是,第一冊第一首賦格中,主題進入的次數可能有二十六次甚至更多,而不是人們習慣上認為的二十四次!

萊比锡之旅

2009年底,一次循著巴赫在萊比锡生活蹤跡的旅行,讓我發現,米歇爾竟然對他從未涉足的那個城市瞭如指掌。他能直接把你從聖托馬斯教堂帶到阿拉比卡咖啡館,也就是本書中兩個主人公皮埃爾和路易常去的一傢咖啡館。他還能陪你參觀傳說中巴赫到過的所有地方,據說這個人類曆史上最偉大的天纔之一跟這些地方有關。象阿恩施塔特附近一個小小的教堂,巴赫曾在此舉行過婚禮,或者到奧德魯夫,巴赫父母雙亡之後,從十歲到十五歲住在該城哥哥傢中。有的地方看起來那麼慘淡、陰沉,讓人不由尋思,如此一個曠世奇纔究竟是怎樣成長起來的。

如今,《萊比锡之旅》亦已成書。我認為,這是第一本以清晰易懂的方式給音樂愛好者講述《平均律鍵盤麯集》的書。它牽著愛樂者的手,巧妙地講述一個復雜的主題,像《西遊記》那樣,以給孩子說書的方式闡述深奧的佛理。《萊比锡之旅》是一本含蓄的書,作者有意為之,讓它止步於作品神秘性的門前。“作品的深意在作品本身”,書中人物路易說。但這本書也讓人更好地理解,從而更好地去愛。正如路易後來又說:“人生必須學會愛”。還有什麼比愛巴赫的音樂更美好的呢?這是一本必須花時間閱讀的書,掩捲之際,讀者在瞭解瞭約翰?塞巴斯蒂安?巴赫在《平均律鍵盤麯集》中所使用的譜麯手法的精要之後,自會受益良多。

自從我們相遇在美術街那個小館,一起談論《第四組麯》,十載過去瞭。米歇爾?莫拉寫齣瞭這本關於《平均律鍵盤麯集》的書,圓瞭他的夢。我呢,錄製瞭《平均律鍵盤麯集》,成瞭第一個——但不會是最後一個——錄製此麯的華裔鋼琴傢。一生緻力於巴赫音樂的馬塞爾?畢奇在此成全瞭我們,這也是他的願望。三個夢,以一首三聲部賦格的方式,獲得瞭圓滿。

不,我還有一個夢:將本書呈現在中國讀者麵前。

第二十二章 迴程路上

馬車離開萊比锡城已經一個多小時瞭,兩個朋友還沒有說一句話。路易冒險打破瞭沉默:

“我們再也不會像從前那樣聽音樂瞭。”

皮埃爾看起來還浸在他的沉默中。

“你在剋萊伯斯身邊的這些日子裏,有哪些收獲呢?”他終於開口問。

路易並不急於迴答:

“首先我們對賦格本身學到瞭不少東西,它有一個主題,有時兩個,有時三個……”

“一個對題或多個……”

“有時是固定對題,有時是自由對題……”

“對題跟主題相像,兩者都經常變形……”

“增時或減時……”

“錶現方式為原型或倒影……”

“我們學到瞭什麼叫轉位對位、復對位、三重對位……”

“還有呈示、小組進入、過渡樂段、緊縮。可這些,都是技術。除此之外呢?”

“我常常感到,連剋萊伯斯也頗覺疑惑。”路易說。

“是啊,那麼多的問題,都沒有簡單的答案。”

“在整部《平均律鍵盤麯集》中,沒有兩首相同的賦格。如果說對位是一種嚴謹的藝術,賦格的形式卻多變。”

路易接著說:

“我可是被賦格的布局和它們嚴密的數學結構深深吸引住瞭。”

“你知道,我們隻用到初等數學概念,中間隻有幾個數字遊戲。比如說,你有沒有注意到,我們和剋萊伯斯一起研究瞭十四首賦格?”

“那又怎樣呢?”

“在字母錶中找到每個字母的位置,B=2,A=1,C=3,H=8,把它們加起來2+1+3+8,等於多少?”

“14。”

“有些人會給它附加意義。可我看,本質問題不在這裏。當然這種音樂在數學構造上很完美,我們也知道,最大的創造自由隻能在限定的框架內施展。但我認為,把它隻是當作一種形式上的無懈可擊,認為一種完美規範已經建立,一切都被說盡,這是不對的。正相反:這種音樂在形式上是如此地完美,以至於讓人忘掉它的結構,而隻專注於音樂理念之美。”

“你不會認為,正是由於音樂自身形式的完美,它趨於某種純音樂的形式嗎?”

“不。當然,它並不強加什麼:我會把這種音樂稱為開放性的,因為它並不把我們的想法局限於特定的東西上。可同時,它又是那麼具體,用一種絕對高貴的音樂語言嚮我們講述生活的奧秘。這種高貴永遠仰望高空,並引領我們前行。”

“對你來說,那不就等於一種宗教音樂瞭嗎?”

“對某些人來說,它會是一種宗教音樂。不管怎麼說,這是一種調和理性和靈性的音樂。它的結構的完美到底是來自上帝,或者相反,這種完美將會把某些人帶到上帝麵前?對我來說,這個問題是開放的。”

“還有,這種音樂使你不得不深入聆聽,要你去尊重彆人,”路易接下去講。“這些在同一時刻錶達不同理念的聲部,它們令人動容。一個主題,時而兩個,時而三個。對題也一樣,一而二,而三。從這一切中,在這些音樂錶述的相遇中,從這些情感的交融裏,産生的不是嘈雜,而是和諧。剋萊伯斯問過我們,如果是幾個人同時說話,會是怎樣的情景?這確實是一種‘均衡’之作,你不能夠讓我忘掉這個意象!”

“我同意你的說法。我還得補充說,各個聲部中到底哪個應該是主導聲部,這也並不總是很容易分辨。當然,開始時,主題進入聲部都是占主導地位的,因為它獨自存在,但它又悄無聲息地讓位給彆的聲部,而隻偶爾再重現其主導性。這點上我完全同意你的說法:每個聲部必須互相傾聽和尊重纔能達到如此完美和諧。”

“可真的沒有一個聲部比彆的份量更重些嗎?”

“低音聲部?因為它支撐全部的和聲,就像地基支撐房屋一樣?”

“有時是這樣的,但並不總如此。不管怎麼說,這個比方很恰當,正因為它通常是最不引人注意的聲部。”

“那麼,如果我們隻需記住一點,我們會在哪點上達成共識呢?”皮埃爾問。

路易認真想瞭會兒纔答道:

“因為《平均律鍵盤麯集》首先是一種充滿詩意的體裁,是最偉大的音樂作品之一,我們需要新的聆聽方式,依照它的本來麵目去聽,用剋萊伯斯教給我們的方法,以愛去聽。”

“我同意,”皮埃爾說,“但這並沒有迴答我們在內心深處的問題:這部作品的真正意義何在?它意味著什麼?”

“我想,它的意味不易捕捉,或者我們難以錶述?”

“作品錶達一種意味嗎?”

“是的。作品的意義在作品本身。剋萊伯斯教我們怎麼去更好地傾聽,但他把我們撂在那個無窮神秘的門口,這是關鍵。一切都要靠我們自己去發掘!這正是他的高明之處。對那不能言說的,最好保持沉默。”

“他教給我們的,是如何去愛《平均律鍵盤麯集》。愛和知識,對我來說,從來沒有像現在這樣彼此接近。”

“你說得有道理。活著,就是要學會愛。”

……

前言/序言

本書是寫給音樂愛好者的,有那麼一天,聆聽一部作品時,他們會問自己一個問題:這是如何譜寫的?聆聽一部音樂作品的途徑有多種:可以用心去體會作品,心這個字眼雖簡單卻涵義甚廣;也可以通過分析去理解作品。我堅信,用心去體會作品的方法,是最終唯一可行之途,但它可以藉助某種方法,使人進一步理解一部作品是如何譜寫成的。

我正是在此意義上邀請讀者跟我一起探險。

事實上,這種探險並非始於今日,而是十多年前就已開始。那時,我的朋友讓·伊夫·奧裏特羅說服我陪他去馬塞爾·畢奇傢,並請求跟隨他一起學習。

我們的做法有點不閤常情。雖然酷愛音樂但僅是普通的業餘愛好者,我們竟要敲門去找這麼一個人,他撰寫的和聲學與對位學的若乾專著,是眾多音樂傢的教科書。

馬塞爾-畢奇以其無比慷慨,接受瞭我們的請求,而且日積月纍,彼此間産生瞭深厚的友誼。他的身邊形成瞭一個音樂傢小圈子,有業餘愛好者,也有專業人士,他們養成瞭經常聚會的習慣,一起演奏和研究偉大的音樂作品,從庫普蘭到拉威爾,從拉摩到德彪西,從貝多芬到福雷,巴赫位居其中。巴赫,他的《哥德堡變奏麯》、《b小調彌撒麯》、康塔塔、聖詠麯,當然包括《平均律鍵盤麯集》。

此外,我的朋友硃曉玫女士不久前錄製瞭《平均律鍵盤麯集》。之前,我和她曾反復探討,也讓我因此每日沉浸在這部作品裏。我們的話題總是圍繞著她的畢生願望:讓盡可能多的人能懂得巴赫的音樂。

於是有一天,我産生瞭寫點跟以往不同的文字的衝動,閱讀對象是那些非專業人士,因為他們嚮往進入更深入的音樂聆聽境界。很自然,我想到瞭寫一本關於《平均律鍵盤麯集》的書,因為這部作品相當於西方音樂的基石之作,也因為我堅信當一個人學會瞭更好地聆聽這部作品,他就學會瞭更好地傾聽和熱愛全部的音樂作品,因為這部作品是如此地精煉、豐富和奧妙無窮。

馬塞爾-畢奇同意由他負責音樂分析,而讓我來執筆。我希望他知道,十年來,特彆是最近幾個月來圍繞著《平均律鍵盤麯集》的討論跟他一起度過的時光,對我來說,過去是,現在仍是極為幸運的體驗,對此我永遠感激不盡。

在本書中,我力求簡潔處理。本書的讀者並不需要讀譜的專門知識,為此我刪除瞭所有看起來比較復雜的術語,特彆是賦格中所涉及的“答題”,因為這個術語隻錶示略帶變化的主題。撰寫此書時,我心中想的是,有這麼一個讀者,每天晚上花點時間來閱讀數節,並深入聆聽這些文字所涉及的樂段。

《平均律鍵盤麯集》的每一冊都由二十四首前奏麯和二十四首賦格麯成對地組成。我選擇瞭直接切入的方法,即隻談賦格。前奏麯是引導賦格麯的抒情名麯,相比之下賦格麯不如前奏麯那樣容易被人喜愛,也不那麼常被人提及。但是在很多情況下,整部作品的藝術巔峰卻體現在賦格麯中。

隨後,我尋找切入點來完成這項工作,書中人物便漸漸生成,像路易·卡爾多納、皮埃爾·德·馬雷澤、薩姆爾·安東·剋萊伯斯,以及齣版商讓·勒剋萊爾(隻有該人物在曆史上真正存在過)……

米歇爾·莫拉

巴黎、拉羅剋·當泰龍、內瓦什

(2009-2010)

用戶評價

這本書的排版和裝幀質量簡直是藝術品級彆的享受,紙張的觸感溫潤而不反光,墨水的清晰度也無可挑剔,即便是長時間閱讀也不會讓眼睛感到疲憊。但更讓我驚喜的是,作者在敘述中展現齣一種近乎詩意的敘事能力。他沒有滿足於簡單地羅列事實和數據,而是將音樂的結構視為一種有生命的有機體來剖析。那種將巴赫的嚴謹邏輯與他內心深處對信仰和宇宙秩序的探索巧妙結閤的方式,讀起來令人心神為之一振。特彆是關於賦格主題展開的章節,作者用瞭一種非常具象化的比喻,讓復雜的復調音樂瞬間變得可以觸摸、可以感知,這對於提升普通讀者的鑒賞能力是極有幫助的,它成功地架起瞭一座通往高深音樂殿堂的平易近人之橋梁。

評分這本書的價值在於它提供瞭一種全新的視角來審視那些我們習以為常的偉大作品。它沒有陷入過度解讀的泥潭,而是堅持紮根於曆史文獻和音樂文本本身,但其分析的深度和廣度卻遠超一般入門讀物。最讓我印象深刻的是其中關於“探索”的部分,作者是如何追溯某一動機在不同組麯中演變軌跡的,那種偵探般的細緻和耐心令人敬佩。整個敘事脈絡清晰,層層遞進,即便是對於已經聽過很多遍這部作品的資深樂迷來說,也能從中挖掘齣新的理解層次。閱讀完後,我立刻重新去聽瞭那些樂麯,耳朵裏捕捉到的東西完全不一樣瞭,仿佛是第一次真正聽懂瞭它們的心跳。

評分這本書的封麵設計得非常引人注目,那種深沉的藍色調搭配著復古的字體,立刻就給人一種沉靜而又充滿學術氣息的感覺。初翻開來,就能感受到作者在選材上的匠心獨運,不僅僅是枯燥的樂理分析,而是融入瞭許多生動的曆史背景和作者個人的感悟。我尤其欣賞它對那個時代音樂傢生存狀態的描繪,那種在僵化體製下依然能迸發齣偉大創造力的精神,讀起來讓人熱血沸騰。雖然我不是專業的音樂學者,但作者行文的流暢和邏輯的嚴密,讓我這個門外漢也能跟上他們的思路,理解那些看似深奧的結構是如何巧妙地構建起來的。每一次翻閱,都像是一次與逝去大師的對話,那些黑白琴鍵背後的情感張力,通過文字被重新鮮活地呈現齣來,極大地拓寬瞭我對古典音樂的理解維度。

評分從裝幀設計上來看,這本書無疑是想定位為珍藏版的。它那種沉穩大氣的風格,放在書架上本身就是一種裝飾。內容上,作者的行文風格兼具嚴謹的學術性和流暢的文學性,這在處理宏大主題時非常難得。我個人覺得,這本書最成功的地方在於它平衡瞭對“普遍性真理”的探討和對“個體生命體驗”的關注。它不隻是在談論一部音樂作品,更是在探討人類精神在麵對永恒命題時所能達到的藝術高度。每讀完一個章節,都會留下一種意猶未盡的思考空間,讓人不由自主地停下來,閉目迴味作者引導齣的那些深刻聯想,那種被高質量思考浸潤的感覺,是閱讀體驗中最為珍貴的部分。

評分我原本以為這是一本偏嚮於枯燥的學術論著,但閱讀過程中的體驗完全顛覆瞭我的預設。作者的筆觸極其細膩,他似乎對那個時代的生活細節有著深入的考察,書裏穿插的那些關於教堂生活、宮廷禮儀甚至是當時樂器製造工藝的旁白,都極其到位,為理解音樂的誕生環境提供瞭堅實的背景。這使得閱讀不再是單嚮的知識灌輸,而更像是一次身臨其境的曆史漫遊。我特彆喜歡作者在分析某些段落時流露齣的那種剋製而又深沉的熱愛,它讓冰冷的音符仿佛擁有瞭溫度和呼吸,這種情感上的共鳴是很多同類書籍所欠缺的。它不僅僅是記錄,更是一種深沉的緻敬。

評分不錯不錯不錯不錯不錯不錯

評分不錯不錯不錯不錯不錯不錯

評分不錯的,活動價很劃算~

評分所以,是教師就要做一個甘於清貧、道德高尚的人,不想道德高尚、不甘於清貧就不要做教師。臧剋傢在《有的人》中說“有的人活著,他已經死瞭。有的人死瞭,他還活著。”既然為人,就要做一個活得有意義——有道德底綫——活著的人。作為教師,我們更要隨時問自己:“你還活著嗎?”

評分有些時候,傢長會發現明明是自己覺得不錯的圖書,可孩子壓根就不愛看。

評分各自獨立同等重要,但不會互相産生不調和或和聲上的錯誤。對位分一對一;一對二;

評分不錯的,活動價很劃算~

評分巴赫也為推廣平均律盡心盡力,於是《平均律鋼琴麯集》便這樣齣現瞭,分上下兩

評分讀讀巴赫吧,讀讀平均律吧,設計裝楨都非常好的書。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有