具体描述

内容简介

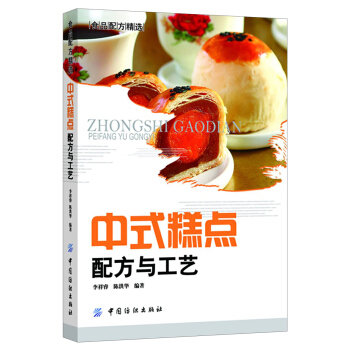

《中式糕点配方与工艺》传承中国传统糕点制作,讲述了包括京式糕点、苏式糕点、广式糕点等在内的20多种中式糕点的配方、制作以及风味特色,种类齐全、内容全面、方法简便实用,是广大糕点爱好者、食品相关企业从业人员及科研工作者的理想参考书。作者简介

李祥睿,副教授,1990年毕业后一直从事烹饪方面的教学工作,对糕点的制作深有研究,2006年11月,经培训考核,获得国家职业技能西餐西点调酒高级考评员资格。目录

第一章 中式糕点概述第一节 中式糕点的概念

第二节 中式糕点的起源

一、商周时期

二、东汉三国到唐宋时期

三、元明清时期

四、民国至今

第三节 中式糕点的分类

一、按照传统生产地域分类

二、按热加工和冷加工分类

第四节 中式糕点的特色

第五节 中式糕点业的发展趋势

第二章 中式糕点的原料

第一节 中式糕点的主要原料

一、面粉

二、米粉

三、糖类

四、油脂

第二节 中式糕点的辅助原料

一、水

二、酵母

三、蛋品

四、乳品

五、蜜饯

六、干果与水果

七、子仁和果仁

八、果酱

九、花料

十、豆类

十一、肉和肉制品

第三节 中式糕点的添加剂

一、疏松剂

二、食用色素

三、食用香精

四、营养强化剂

五、防腐剂

六、稳定剂

第三章 中式糕点的制作工具与设备

第一节 中式糕点的制作工具

一、计量工具

二、搅拌工具

三、成型工具

四、烘焙工具

五、其他工具

第二节 中式糕点的制作设备

一、加工设备

二、炉灶设备

三、烘烤设备

四、制冷设备

五、装饰专业设备

第四章 中式糕点的制作原理

第一节 微生物发酵原理

一、面粉的作用

二、酵母的作用

三、水的作用

四、盐的作用

第二节 化学膨松原理

一、小苏打(碳酸氢钠)的膨松原理

二、臭粉(碳酸氢氨,俗称臭碱)的膨松原理

三、泡打粉(发酵粉,俗称烘焙粉、发粉等)的膨松原理

第三节 油酥面团调制原理

一、层酥面团调制原理

二、混酥面团调制原理

第四节 物理膨松面团调制原理

第五节 米粉面团调制原理

第五章 中式糕点的制作工艺

第一节 中式糕点的面团调制工艺

一、面团的概念

二、面团分类

三、面团调制方法

四、影响面团调制的因素

第二节 中式糕点的馅料加工工艺

一、馅料的概念与分类

二、馅料的加工工艺原则

三、馅料调制方法

第三节 中式糕点的成型与装饰工艺

一、基本成型技法

二、模具成型技法

三、装饰成型技法

四、艺术成型技法

第四节 中式糕点的成熟工艺

一、烘焙技法

二、油炸技法

三、蒸煮技法

四、其他技法

第六章 京式糕点

一、京八件

二、玫瑰饼

三、浆酥饼

四、茯苓夹饼

五、吧啦饼

六、椒盐牛舌饼

七、一品烧饼

八、盐水烧饼

九、奶皮枣泥卷

十、自来红月饼

十一、自来白月饼

十二、香油果馅月饼

十三、蝴蝶酥

十四、核桃酥

十五、杏仁酥

十六、酥盒子

十七、枣泥方

十八、糖火烧

十九、豆面糕(驴打滚)

二十、京式绿豆糕

二十一、蜂蜜蛋糕

二十二、八宝年糕

二十三、枣糕

二十四、萨其马

二十五、豌豆黄

二十六、蜜三刀

二十七、奶油炸糕

二十八、姜丝排叉

二十九、套环

三十、蜜贡

三十一、艾窝窝

三十二、天津大麻花

三十三、枣泥桃酥

三十四、凉糕

三十五、水晶糕

第七章 苏式糕点

一、苏八件

二、苏式月饼

三、松子枣泥官饼

四、太史饼

五、三色大麻饼

六、松子文明饼

七、松子枣泥麻饼

八、酒酿饼

九、猪油松子酥

十、巧酥

十一、葱油桃酥

十二、惠山油酥

十三、猪油芙蓉酥

十四、五香麻糕

十五、定胜糕

十六、茯苓麻糕

十七、四色片糕

十八、桂花糖年糕

十九、猪油年糕

二十、果仁蜜糕

二十一、橘红糕

二十二、大方糕

二十三、苏式绿豆糕

二十四、松子黄千糕

二十五、五色小圆松糕

二十六、红豆猪油松糕

二十七、阜宁大糕

二十八、嵌桃麻糕

二十九、荤油米花糖

三十、雪角

三十一、炸食

三十二、枇杷梗

三十三、蒸夹心蛋糕

三十四、金钱饼

三十五、桂花百果蜜糕

三十六、糯米椰蓉粉团

三十七、双馅团

三十八、炸麻花

三十九、姜堰酥饼

四十、青团

第八章 广式糕点

一、鸡仔饼

二、杏仁饼

三、盲公饼

四、阳江炒米饼

五、西樵大饼

六、光酥饼

七、芝麻饼

八、巧克力松饼

九、椰蓉饼

十、牛舌饼

十一、咸饼

十二、绿豆饼

十三、芝麻喜饼

十四、桂花饼

十五、蛋黄桂花饼

十六、口酥饼

十七、莲蓉饼

十八、德庆酥

十九、千层酥

二十、如意酥

二十一、莲蓉酥

二十二、椰蓉酥

二十三、佛手酥

二十四、菊花酥

二十五、腰果酥

二十六、莲蓉甘露酥

二十七、淋糖擘酥

二十八、蛋酥

二十九、一口酥

三十、玫瑰海参酥

三十一、香妃酥

三十二、鲍鱼酥

三十三、翡翠酥

三十四、金钱酥

三十五、莲蓉酥角

三十六、鲜肉玉带酥

三十七、雪花三角酥

三十八、崩砂

三十九、笑口枣

四十、沙翁

四十一、咸蛋散

四十二、九江煎堆

四十三、炸油条

四十四、广式生煎包

四十五、奶油开花包

四十六、莲蓉包

四十七、薯泥包

四十八、奶黄包

四十九、粉果

五十、油角

五十一、豆沙麻球

五十二、伦教糕

五十三、九层咸糕

五十四、清水马蹄糕

五十五、泮塘马蹄糕

五十六、金黄马蹄糕

五十七、莲蓉蒸蛋糕

五十八、三色黏糕

五十九、萝卜糕

六十、香蕉糕

六十一、广东年糕

六十二、百果油糕

六十三、桂花年糕

六十四、枣酿糕

六十五、草莓麻糬

六十六、马拉糕

六十七、玉米甜糕

六十八、双味糯米糕

六十九、叉烧蛋球

七十、棉花糕

第九章 潮式糕点

一、潮州饼

二、潮式月饼

三、潮汕朥饼

四、腐乳饼

五、老婆饼

六、核桃松饼

第十章 扬式糕点

一、眉公饼

二、五仁双麻饼

三、黑麻椒盐月饼

四、月宫饼

五、糖江脐

六、蛤蟆酥

七、脆饼

八、扬式京果

九、雪片糕

十、花糕

十一、董糖

十二、芝麻姜汁糕

十三、潮糕

十四、扬式桃酥

十五、千层油糕

十六、素枣糕

十七、黄桥烧饼

十八、盒子酥

十九、翡翠烧麦(咸味)

二十、翡翠烧麦(甜味)

第十一章 宁绍式糕点

一、吉饼

二、苔菜月饼

三、苔菜千层酥

四、祭灶果

五、苔菜占子

六、白果糕

七、松仁糕

八、豆酥糖

九、乌饭糕

十、苔生片

十一、宁式云片糕

十二、和连细糕

十三、可可奶层糕

十四、龙凤金团

十五、宁波猪油汤团

十六、玫瑰水绿豆糕

十七、玉荷糕

十八、宁式砂仁糕

十九、桂花糕

二十、烧阳酥

二十一、三酥饼

二十二、绍兴烧蛋糕

二十三、豆沙卷蛋糕

二十四、孟大茂桂花香糕

二十五、桂花炒米糕

二十六、糖酥饺

二十七、枣仁酥

二十八、沙丰糕

二十九、猪油豆沙蛋糕

三十、朝笏香糕

三十一、松子糕

三十二、异香花生糕

三十三、桂花炒米糕

三十四、绍兴香糕

第十二章 沪式糕点

一、高桥薄脆

二、高桥松糕

三、高桥水蒸松糕

四、巧果

五、柠檬蛋糕

六、朗姆蛋糕

七、奶油栗子蛋糕

八、蛋白裱花蛋糕

九、奶油裱花蛋糕

十、新侨鲜奶油蛋糕

十一、大理石蛋糕

十二、糯米夹沙蛋糕

十三、百果松糕

十四、一捏酥

十五、香蕉蛋糕

十六、蜂巢蛋黄角

十七、高桥松饼

十八、油炸糖糕

十九、乌梅糕

二十、扁豆糕

二十一、猪油细沙包

二十二、梅花糕

二十三、海棠糕

二十四、百合糕

二十五、擂沙圆

二十六、桂花糖油山芋

二十七、麻蓉炸糕

二十八、玫瑰斗糕

二十九、猪油白果松糕

三十、如意糕

三十一、四色方糕

三十二、桂花卷沙条头糕

三十三、年糕团

第十三章 川式糕点

一、宫廷桃酥

二、花生酥

三、椒盐金钱酥

四、椒盐猪油桃酥

五、空心酥

六、麻油桂花方酥

七、梓潼酥饼

八、酥皮月饼

九、葱油酥

十、大月光

十一、冬瓜饼

十二、红绫饼

十三、花生开花饼

十四、火腿酥饼

十五、菊花酥饼

十六、鲜花活油饼

十七、银荷酥

十八、川式糖皮月饼

十九、夹心条

二十、椒盐麻饼

二十一、土沱麻饼

二十二、龙凤饼

二十三、麻薄脆

二十四、生糖麻饼

二十五、提糖饼

二十六、川式荞酥

二十七、八宝油糕

二十八、蛋烘糕

二十九、蛋条饼干

三十、梅花鸡蛋糕

三十一、白面锅盔

三十二、红糖大饼

三十三、混糖锅盔

三十四、南部方酥

三十五、酥肉锅盔

三十六、烘糕

三十七、韭菜酥盒

三十八、眉山龙眼酥

三十九、鲜肉芽菜饼

四十、油旋酥

四十一、鸽蛋酥

四十二、羊尾条

四十三、蛋苕酥

四十四、黑米酥

第十四章 闽式糕点

一、福建礼饼

二、光饼

三、同安马蹄酥

四、美味馅饼

五、咖喱牛肉饺

六、奶油椰子月饼

七、莲蓉月饼

八、什锦肉糕

九、石狮甜果

十、卷花牛皮糖

十一、桃麻猪油糕

十二、福禄糕

十三、油八果糕

十四、老公饼

第十五章 滇式糕点

一、滇式月饼

二、云腿月饼

三、重油荞坨

四、云腿红饼

五、火腿大饼

六、云南荞饼

七、酥饼

八、班他

九、面筋萨其马

十、石屏荔枝酥

十一、云南糍粑

十二、昭通绿豆糕

十三、云南白饼

第十六章 秦式糕点

一、石子饼

二、太后饼

三、水晶饼

四、饦饦馍

五、乾州锅盔

六、陕西甑糕

七、渭南水晶饼

第十七章 晋式糕点

一、太谷饼

二、郭杜林月饼

三、夯月饼

四、混糖月饼

五、细皮月饼

六、提浆月饼

七、孟封饼

八、双糖油食

九、玫瑰饼

十、闻喜煮饼

十一、绿豆酥

十二、甜咸酥饼

十三、香麻酥

十四、椒盐饼

十五、开花蛋糕

十六、酥脆枣

十七、开口笑

十八、晋式糯米烧麦

十九、太后御膳泡泡糕

二十、河东礼馍

二十一、晋南花馍

二十二、晋中油糕

二十三、油炸馓子

二十四、神池月饼

二十五、荞面碗托

第十八章 东北糕点

一、东北月饼

二、蜜制百果月饼

三、油酥水果

四、无糖海绵蛋糕

五、无糖戚风蛋糕

六、无糖重油哈雷蛋糕

七、无糖葱香曲奇

八、无糖老婆饼

九、无糖奶酥月饼

十、无糖黑芝麻汤圆

十一、挂浆麻团

十二、葱花缸炉

十三、小白皮酥

十四、朝鲜族打糕

十五、吉林提浆月饼

第十九章 豫式糕点

一、拓城鸡爪麻花

二、安阳燎花

三、百合酥

四、博望锅盔

五、蔡记蒸饺

六、陈店麻花

七、大隗荷叶酥饼

八、方城烧麦

九、进士糕与状元饼

十、葛记焖饼

十一、龙须糕

十二、鹿邑观堂麻片

十三、杞县红薯泥

十四、汝阳八股麻花

十五、宁陵杠子馍

十六、三鲜莲花酥

十七、水花佛手糖糕

十八、唐河芝麻片

十九、山楂糕片

二十、勺子馍

二十一、芝麻焦盖烧饼

二十二、息县油酥火烧

二十三、土馍

二十四、荥阳霜糖

二十五、双麻火烧

第二十章 鲁式糕点

一、油旋

二、糖酥煎饼

三、武城煊饼

四、滨州锅子饼

五、高桩馍馍(馒头)

六、煎饼

七、菜煎饼

八、周村酥烧饼

九、高密大蜜枣

十、山东高粱饴

第二十一章 安徽糕点

一、大救驾

二、示灯粑粑

三、徽州麻饼

四、烘糕

五、一品玉带糕

六、寸金

七、白切

第二十二章 河北糕点

一、白肉罩火烧

二、血馅饺

三、煎碗坨

四、油酥饽饽

五、鲜花玫瑰饼

六、藁城宫面

七、蜂蜜麻糖

八、贝里藏珠

第二十三章 湖南糕点

一、脑髓卷

二、姊妹团子

三、艾蒿粑

四、糖油粑粑

五、秋叶盐菜包

六、汨罗豆沙粽子

七、浏阳茴饼

八、湖南结麻花

九、八宝果饭

第二十四章 湖北糕点

一、黄石港饼

二、碱酥饼

三、九黄饼

四、东坡饼

五、咸宁荞酥

六、喜饼

七、桂花糕

八、麻烘糕

九、秭归粽子

十、状元饼

第二十五章 台湾糕点

一、经典凤梨酥

二、时尚凤梨酥

三、台式广东月饼

四、椰子塔

五、花生巧克力酥饼

六、太阳饼

七、冰皮月饼

第二十六章 其他糕点

一、家乡茴饼

二、牛奶法饼

三、柳城云片糕

四、绿豆沙糕

五、糖卷果

六、灯芯糕

七、喇嘛庙提浆月饼

八、刀切

九、哈达饼

十、沙木波萨

十一、双环薏米饼

十二、麻酱火烧

十三、荷包桂花糯

十四、麻将豆沙糕

十五、车轮饼

十六、糖油煎饼

十七、糯米夹沙糕

十八、九层凉糕

十九、红豆松糕

二十、双色棉花糕

二十一、芝麻桂花凉糕

二十二、樱桃藕丝糕

二十三、无糖蛋糕

二十四、三丝荷叶饼

二十五、豆沙锅饼

二十六、三色珍珠卷

二十七、椰丝糯米糍

二十八、菜肉粢毛团

二十九、猪油夹沙八宝饭

二十、双色蜜糕

三十一、百果酥饼

三十二、萝卜丝酥饼

三十三、三丝眉毛酥

三十四、蟹壳黄

三十五、酥皮蛋挞

三十六、咖喱酥角

三十七、葱油排条

三十八、奶香肉松麻饼

三十九、银丝卷

四十、金丝卷

四十一、红肠卷

四十二、玉兰花糕

四十三、白丰糕

四十四、锦山煎堆

四十五、十景糕

四十六、叉烧角

四十七、菱湖雪饺

四十八、百果糕

四十九、五味香糕

五十、云片糕

五十一、白象公记香糕

五十二、双炊糕

五十三、八珍糕

五十四、姑嫂饼

五十五、桂花香糕

五十六、松糕

五十七、地栗糕

五十八、扁豆仁糕

参考文献

前言/序言

前言我国糕点制作历史悠久,技艺精湛。《周礼》中就有“羞笾之食,糗饵粉糍”的记载。尽管只是简单的加工,但已初具糕点的雏形了。随着时代的发展和技术的进步,糕点品种越来越多,有蜜制的、油炸的、烤制的、煎制的、烙制的、蒸制的等。这些糕点与老百姓的生活息息相关。有些糕点成了过年过节必吃的品种,例如:过年吃“年糕”;元宵节吃“汤圆”;重阳节吃“重阳糕”;中秋节吃“月饼”等。而且糕点的发展有着浓厚地方特色和民族风味,也是老百姓生活中“凡冠婚丧祭而不可无”的佳品。

《中式糕点配方与工艺》是食品配方精选系列丛书之一,全书分为二十六章,第一章中概述了中式糕点的概念、起源、分类和发展趋势;第二章介绍了中式糕点的原料知识;第三章介绍了中式糕点的制作工具与设备;第四章介绍了中式糕点的制作原理;第五章介绍了中式糕点的制作工艺;第六章至第二十六章介绍了中式糕点的配方与制作。其中,第六章至第二十六章是本书的重点,它全面系统地介绍了各式中式糕点的配方与制作,有京式糕点、苏式糕点、广式糕点、扬式糕点、宁绍式糕点、闽式糕点、川式糕点、沪式糕点、秦式糕点、晋式糕点、滇式糕点等各种风味糕点品种。对每种中式糕点的原料配方、制作工具与设备、制作过程及风味特点都作了详细介绍。本书力求浅显易懂,以实用为原则,理论与实践相结合,注重理论的实用性和技能的可操作性,便于读者掌握,是广大糕点爱好者的必备读物。同时,本书也可作为食品相关企业从业人员及广大食品科技工作者的参考资料。

本书由扬州大学李祥睿、陈洪华编著,李佳琪、李治航、陈婕、周静、陆中军、闵二虎、赵佳佳、贺芝芝、孙荣荣、周国银、薛伟、皮衍秋、盛红凤、高正祥等参编。另外,本书在编写过程中,得到了扬州大学旅游烹饪学院(食品科学与工程学院)领导以及中国纺织出版社的大力支持,并提出了许多宝贵意见。在此,谨向他们表示衷心的感谢!限于编者水平有限,有不足和疏漏之处,敬请广大读者批评指正,编者不胜感激。

用户评价

不得不说,这本书在排版和插图方面,也存在一些让我感到不满意的地方。虽然书中配有一些图片,但很多图片的清晰度和质量都不高,有些甚至是模糊不清的,无法清晰地展示出糕点制作过程中的关键细节。例如,在介绍面团揉制过程时,书中提供的图片只是一个静态的成品图,完全无法体现出揉面时面团的延展性、光泽度等重要指标。我只能根据文字描述去猜测,这样极大地增加了制作的难度和不确定性。而且,书中的一些配方标注也显得不够精确。比如,在给出某种食材的用量时,有时候是按照“克”为单位,有时候却是按照“杯”或者“勺”为单位,而且不同配方之间单位的统一性也很差,这给精确称量带来了很大的困扰。对于烘焙爱好者来说,尤其是中式糕点,很多时候都需要精确的比例才能保证口感和成型。这本书在这方面确实做得不够细致,让人感觉作者在编辑和校对环节可能没有投入足够的精力,导致最终呈现给读者的成品,在细节处理上显得不够专业。

评分说实话,当我翻开这本书时,最直观的感受就是它似乎过于强调“历史渊源”和“文化解读”,而对实际操作的指导却显得有些敷衍。每一种糕点在介绍配方之前,都要花费大量篇幅去讲述它的历史故事、文化象征,甚至附带一些哲学思考。我理解了解背景的重要性,但对于一本以“配方与工艺”为主旨的书籍来说,我更希望看到的是清晰、准确、可执行的操作指南。书中关于“工艺”的讲解,很多地方都比较笼统,比如在介绍制作麻糬的步骤时,用了“揉至光滑”、“搅拌至均匀”这样的词语,但并没有具体说明“光滑”的标准是什么,或者“均匀”需要达到什么样的程度。这对于新手来说,简直就是灾难。我尝试着跟着书里的指示去做,结果成品要么太硬,要么太软,要么颜色不对,完全没有达到预期的效果。而且,书中对一些关键工艺的解释,比如如何控制面团的湿度、发酵的温度和时间,以及不同糕点所需的特定烘烤温度和时长,都显得不够系统和深入。我总感觉作者是在假定读者已经具备了相当的烘焙基础,所以才如此轻描淡写。我渴望的是那种能够让我一步步照着做,并且能够保证成功率的详细指导,而不是一些泛泛而谈的“理论”。

评分总的来说,这本《中式糕点配方与工艺》给我的体验可以用“期望与现实差距较大”来形容。我购买这本书的初衷是希望能够掌握一些实用的、经典的制作技巧,并且能够清晰地了解每一步的原理和操作方法。然而,书中过多的理论阐述,对关键工艺的含糊带过,以及部分配方和食材介绍的模糊不清,都让我感到非常困惑和失望。虽然书中也提及了一些中式糕点的名称,但其内容的侧重点似乎并不在于教授读者如何制作出美味、正宗的传统糕点。我更希望能够看到的是那种能够让我信心满满地走进厨房,一步步完成美味糕点的书籍,而这本书在这方面,确实未能达到我的预期。它更像是一本关于中式糕点的“概念书”或者“导览书”,而非一本真正意义上的“操作手册”。我个人建议,如果出版社在后续的出版中,能够更加注重实践性,加强对工艺细节的深度挖掘,并提供更清晰、更准确的图文指导,或许能更好地满足广大读者的需求。

评分坦白说,这本书给我的整体感觉是内容有些“空中楼阁”,概念大于实践。它似乎更适合那些对中式糕点有一定了解,并且能够自己去探索和调整的人。对于我这种希望从零开始,或者想要学习一些有条理、有逻辑的制作方法的人来说,这本书的帮助非常有限。书中对于一些食材的选择和处理,也存在一些令人困惑的地方。比如,在介绍制作凤梨酥时,书中建议使用某种我从未听过的“特制果酱”,并且对于如何自制这种果酱,也没有提供详细的说明。我只能自己去寻找替代品,但这样一来,最终的成品味道自然与书中描述的有所出入。而且,书中对一些传统工具的介绍也显得不够充分,例如在制作一些需要压模的糕点时,仅仅提及了“使用模具”,但并没有详细说明不同类型模具的使用技巧,或者在没有特定模具的情况下,有没有其他的替代方法。我本来是希望能通过这本书,不仅学会制作糕点,还能对各种工具和食材有一个更全面的认识,结果却发现它在这方面也显得有些“留白”,让我觉得不够“接地气”。

评分我最近入手了一本名为《中式糕点配方与工艺》的书,本来满心期待能学到一些地道的传统糕点制作技巧,结果发现这本书的内容,恕我直言,实在是让人有些摸不着头脑。首先,关于“创新”的篇幅似乎占了相当大的比重,里面充斥着各种我从未听说过的“新概念”和“跨界融合”,比如什么“分子料理式月饼”或者“日式抹茶流心酥”,这些东西真的属于“中式糕点”的范畴吗?我承认创新是好事,但这本书似乎把“中式”这个标签用得过于随意,更像是把一些西式或者日式的手法生硬地嫁接在中式点心上,让人感觉失去了原有的韵味和灵魂。而且,对于那些真正想学习经典中式糕点的读者来说,这本书里的传统配方介绍得非常简略,很多关键步骤一带而过,让人觉得不够详细,无法真正掌握精髓。例如,制作一个传统的绿豆糕,书中可能只给了个大概的比例,但对于绿豆的处理,熬制绿豆沙的火候,以及如何让口感细腻而不失嚼劲,这些至关重要的细节却语焉不详,让我觉得非常失望。我本来是想学习制作像苏式月饼那样酥皮层次分明、馅料香甜醇厚的糕点,或者像广式点心那样精致小巧、风味独特的点心,但这本书给我的感觉更像是在“玩概念”,而不是“教手艺”。

评分还不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

评分非常不错正是我想要的 京东物流很快。书质量很好,也没有损坏。同桌说挺好的,她很喜欢,就是发的快递说发的其他快递,回来一看ems害的我,查不到物流。很喜欢的书,不过运送过程中包装能保护好一点就好了,一本的硬质封面上有个坑,不过塑封很完整,不错,包装仔细,发货及时,价廉物美啊上周周六,闲来无事,上午上了一个上午网,想起好久没买书了,似乎我买书有点上瘾,一段时间不逛书店就周身不爽,难道男人逛书店就象女人逛商场似的上瘾?于是下楼吃了碗面,这段时间非常冷,还下这雨,到书店主要目的是买一大堆书,上次专程去买却被告知缺货,这次应该可以买到了吧。可是到一楼的查询处问,小姐却说昨天刚到的一批又卖完了!晕!为什么不多进点货,于是上京东挑选书。好了,废话不说。在我还没有看这本书的时候,我丝毫不怀疑它是一本好书,很符合80后读者的口味。很难想象一本图书会被我看得像郭德纲的相声书一样,在地铁上都如饥似渴地手不释卷。人都说《红楼梦》是一部罕见的奇书,是人生的镜子,那么对于这部书,在某种意义上也令我感到了丝丝“找出心中所想”的意味,因为我不仅从中看出大论的味道,更是以一种看搞笑图书的心情在愉悦自己,事实上这本书确实不失幽默,在大论了一把之后确实愉悦了广大读者,在此之前,我从来没想过会像一本幽默小说一样去看这本书,因为多年来这类书的泛滥使我对其十分不屑。据了解,京东为顾客提供操作规范的逆向物流以及上门取件、代收货款等专业服务。已经开通全国360个大中城市的配送业务,近1000家配送站,并开通了自提点,社区合作、校园合作、便利店合作等形式,可以满足诸多商家以及消费者个性化的配送需求。为了全面满足客户的配送需求,京东商城打造了万人的专业服务团队,拥有四通八达的运输网络、遍布全国的网点覆盖,以及日趋完善的信息系统平台。所以京东的物流我是比较放心的。好了,现在给大家介绍两本好书:一、致我们终将逝去的青春。青春逝去,不必感伤,不必回首。或许他们早该明白,世上已没有了小飞龙,而她奋不顾身爱过的那个清高孤傲的少年,也早已死于从前的青春岁月。现在相对而坐的是郑微和陈孝正,是郑秘书和陈助理是日渐消磨的人间里两个不相干的凡俗男女,犹如一首歌停在了最酣畅的时候,未尝不是好事,而他们太过贪婪固执地以为可以再唱下去才知道后来的曲调是这样不堪。青春就是用来追忆的,所以作者写的故事是来纪念。不是感伤懊悔,而是最好的纪念。道别的何止是最纯真的一段唯美, 而是我曾经无往不胜的天真青春啊。请允许吧,那时的少年,尽情言情。一直言情,不要去打扰他们,他们总有一天会醒来。告别青春,因为青春,终将逝去。陪你梦一场又何妨。二、写不尽的儿女情长,说不完的地老天荒,最恢宏的画卷,最动人的故事,最浩大的恩怨,最纠结的爱恨,尽在桐华《长相思》。推荐1:《长相思》是桐华潜心三年创作的新作,将虐心和争斗写到了极致。全新的人物故事,不变的感动、虐心。推荐2:每个人在爱情中都有或长或短的爱而不得的经历。暗恋是一种爱而不得,失恋是一种爱而不得,正在相恋时,也会爱而不得,有时候,是空间的距离,有时候,却是心灵的距离。纵然两人手拉手,可心若有了距离,依旧是爱而不得。这样的情绪跨越了古今,是一种情感的共鸣。推荐3:唯美装帧,品质超越同类书,超值回馈读者。《长相思》从策划到完成装帧远远领先目前市场上同类书,秉承了桐华一贯出产精品的风格,将唯美精致做到极致,整体装帧精致唯美,绝对值得珍藏。京东有卖。

评分五个字够了吧

评分初一时上生理卫生课,不可避免地会讲到“生殖”一章。那时候,男女生是要分开上这节课的,老师带着暧昧的表情将我班女生引到别班的教室,和其他女生坐在一起。

评分的理解上了些阶段了

评分给爸爸买的~买了好几本~爸爸最喜欢这本~感觉还不错的样子~

评分还可以吧。继续支持京东商城

评分生平

评分包装好,速度快,正品

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有