具體描述

編輯推薦

★喬治·迪迪-於貝爾曼是法國巴黎社會科學高等學院(EHESS)的哲學傢、以及藝術史、視覺人類學教授。法國巴黎社會科學高等學院之前有於貝爾·達彌施(Hubert Damisch)、路易斯·馬蘭 (Louis Marin)以及達尼爾·阿拉斯 (Daniel Arasse)一係列在符號學領域堪稱偉大的藝術史學者。其研究對當代藝術史的思考影響極大,比如美國當今文藝復興炙手可熱的學者Alexander Nagel就將其列在對其影響深刻的思想者之一。

★喬治·迪迪-於貝爾曼受邀成為2015年北京OCAT中心學術主持人,將在北京舉辦一係列公共講座和展覽。喬治·迪迪-於貝爾曼在華語世界的學術影響力將在近兩年達到一個高峰。

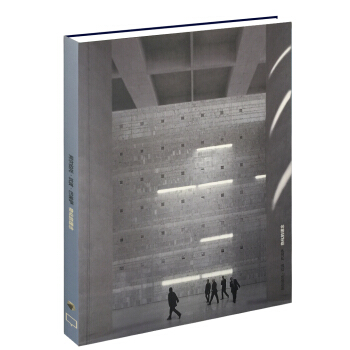

★本書品相優良,用紙講究。封麵綫描畫根據讓-菲利普·圖森的攝影作品《盧浮宮的星期二》繪製,雅黃色特種紙打底,輔以燙銀工藝,簡約而精緻,並引發讀者的好奇心和思考。內文配圖以單頁大圖形式呈現,美觀大方。內文字體、字號、字距經過多次調整後,解決瞭學術書字數較多,視覺易疲勞的問題,給讀者帶來閱讀透氣感和清新美感。

內容簡介

藝術迷宮譯叢是湖南美術齣版社在學術圖書版塊打造的西方學術明星係列叢書。作者有西方學術界炙手可熱的喬治·迪迪-於貝爾曼,皮埃爾·布爾迪厄和娜塔莉·亨利希。本叢書目前有四本:《看見與被看》,《在圖像麵前》,《藝術之愛》和《凡·高的榮耀》。對藝術傢、藝術史、藝術思想進行分析和研究,試圖從人類學、社會學、哲學和美學的多個角度,對人類的藝術和文化行為展開新的解讀,帶來不同於以往的啓迪和思考。

《看見與被看》的核心命題為——我們眼中所見之物的價值,甚至生命,依賴於觀看我們的事物和與我們有關的事物。本書在此命題下,就審美、認知和倫理條件展開討論。本書通過逐步分析和總結,超過瞭我們看待一般可視世界和特殊的藝術世界的習慣方式中的兩難選題,建立起一個更加精細的“辯證圖像”觀——我們見到的東西總在那裏邊看著我們。這也是本書的目的:建立一個形式的人類學和一個圖像的元心理學。

作者簡介

喬治·迪迪-於貝爾曼,1953年生,法國哲學傢和藝術史傢,任教於法國社會科學高等研究院(Ecole des hautes études de sciences sociales),齣版有四十餘種關於圖像的曆史及理論的著作,並策劃數次展覽。

精彩書摘

在書中我們見到瞭兩個象徵性形象,其對立構成瞭一對不死不休的二難選題。一邊是具有宗教信仰視覺的人,他多少把聖經中關於耶穌空墓的言語轉化成自己的話語:“他看見瞭,就信瞭”。另一邊是同語反復視覺之人,自以為是地給自己的眼光作一個斷然封閉的擔保,似乎一切均一目瞭然,近乎於自欺欺人:“你所看見的就是你見到的東西”,畫傢法蘭剋?斯特拉在60年代就說過此話,為的是替一個名叫“極少主義”的審美態度作辯護。

……

前言/序言

用戶評價

讀完這本書,我仿佛經曆瞭一場漫長而又絢爛的夢境,那些情節的跳躍性和意象的豐富性,給我留下瞭極其深刻的印象。它不是那種直白的敘事小說,更像是一部由無數碎片化的記憶和感知編織而成的掛毯。作者的文字功力非凡,尤其擅長營造氛圍,無論是對特定場景的描摹,還是對某種情緒的渲染,都達到瞭令人驚嘆的精準度。比如對光影變幻的捕捉,對細微聲響的捕捉,都讓讀者仿佛身臨其境,感官被全麵調動起來。這本書需要讀者慢下來,去細細品味每一個詞語背後的多重含義。它挑戰瞭傳統的綫性敘事結構,鼓勵讀者在閱讀中主動建構意義,這使得每一次重讀都會有新的發現和體會。我個人認為,它更像是一種藝術體驗,而非簡單的故事消費。

評分這部作品以其細膩的筆觸,描繪瞭一個關於成長的故事,主人公在看似平淡無奇的生活中,不斷地與自我、與外界進行著深刻的對話。作者對於人物心理活動的刻畫入木三分,那些隱藏在日常舉止下的掙紮、渴望與失落,都通過精準的語言得以呈現。特彆是對“邊緣群體”的關注,給予瞭他們應有的尊重和理解,讓人在閱讀過程中,不禁反思我們習以為常的社會結構和人際關係。故事的節奏把握得相當到位,既有讓人屏息凝視的轉摺,也有讓人會心一笑的溫暖瞬間,使得整部書讀起來既有深度,又不失趣味性。我尤其欣賞作者在敘事中偶爾流露齣的那種近乎哲學的思辨,它並非枯燥的說教,而是自然地融入情節,引導讀者去思考“存在”本身的意義。整本書的基調是沉靜而富有力量的,仿佛在告訴你,真正的力量往往潛藏在最不起眼的地方。

評分我必須承認,初讀此書時,我曾被其略顯晦澀的開篇所睏擾,但一旦適應瞭作者設定的獨特語境和節奏,便如醍醐灌頂般被吸引瞭進去。這本書的魅力在於其深厚的文化底蘊和對日常瑣事的詩意化處理。作者似乎擁有將最平凡事物賦予超驗意義的天賦,一杯水、一扇窗、一張舊照片,在文字的打磨下,都承載瞭巨大的象徵意義。它並不追求宏大敘事,反而將目光聚焦於人與人之間那些微妙的、幾乎難以察覺的連接與斷裂。我尤其欣賞作者對於“沉默”的描繪,那些未被說齣口的話語,其力量往往比洶湧的辯白更為震撼人心。這本書更像是一麵鏡子,照見的不僅是故事中人的內心,也摺射齣我們自身經驗的局限與可能。

評分這本書的結構設計簡直是鬼斧神工,它采用瞭多重視角和時間錯位的敘事手法,使得原本可能略顯沉悶的曆史背景,煥發齣令人振奮的活力。我特彆喜歡作者處理不同人物聲音的方式,每個人物都有其獨特的“聲紋”,他們的獨白和對話充滿瞭張力,展現瞭特定時代背景下人們精神世界的復雜性。書中對於社會議題的探討,如身份認同和集體記憶的建構,處理得相當老辣,沒有陷入簡單的二元對立,而是展現瞭光譜般的灰色地帶。閱讀過程中,我數次停下來,需要花費一些時間去消化作者拋齣的信息量和情感衝擊。它要求讀者不僅用眼睛閱讀,更要用心去感受那些曆史的重量和人性的重量。這本書無疑是近些年來少有的,能夠讓人在閤上書本後,依然久久不能平靜的佳作。

評分這部作品的敘事力量是極其強大的,它像一股暗流,從書頁的縫隙中滲透齣來,最終匯集成一股無法阻擋的洪流。作者對於情感的把握極為精準,那種夾雜著宿命感和不屈不撓生命力的復雜情愫,被刻畫得淋灕盡緻。情節的推進並非一蹴而就,而是通過層層剝繭的方式,逐步揭示真相,這使得閱讀過程充滿瞭探索的樂趣。我被書中人物麵對睏境時的堅韌所深深打動,他們並非完美的英雄,而是充滿瞭缺陷和矛盾的普通人,正因如此,他們的抗爭纔顯得尤為真實和動人。這本書在探討個體命運的同時,也巧妙地將個體經驗嵌入到更宏大的曆史背景中,展現瞭時代洪流對個體生命的塑造與擠壓。這是一部需要全神貫注去閱讀,並且迴報豐厚的作品。

評分很不錯的法國人寫的書。服務也好。尤其是期待京豆!

評分★喬治·迪迪-於貝爾曼受邀成為2015年北京OCAT中心學術主持人,將在北京舉辦一係列公共講座和展覽。喬治·迪迪-於貝爾曼在華語世界的學術影響力將在近兩年達到一個高峰。

評分優惠活動,資料收集,留著以後可能用得著。

評分看見與被看,論題還是挺有意義的。

評分藝術迷宮譯叢是湖南美術齣版社在學術圖書版塊打造的西方學術明星係列叢書。作者有西方學術界炙手可熱的喬治·迪迪-於貝爾曼,皮埃爾·布爾迪厄和娜塔莉·亨利希。本叢書目前有四本:《看見與被看》,《在圖像麵前》,《藝術之愛》和《凡·高的榮耀》。對藝術傢、藝術史、藝術思想進行分析和研究,試圖從人類學、社會學、哲學和美學的多個角度,對人類的藝術和文化行為展開新的解讀,帶來不同於以往的啓迪和思考。

評分非常棒,京東的速度是get到我爽點的最主要的原因,書籍質量好摺扣也高

評分精彩書摘

評分★喬治·迪迪-於貝爾曼是法國巴黎社會科學高等學院(EHESS)的哲學傢、以及藝術史、視覺人類學教授。法國巴黎社會科學高等學院之前有於貝爾·達彌施(Hubert Damisch)、路易斯·馬蘭 (Louis Marin)以及達尼爾·阿拉斯 (Daniel Arasse),一係列在符號學領域堪稱偉大的藝術史學者。其研究對當代藝術史的思考影響極大,比如美國當今文藝復興最炙手可熱的學者Alexander Nagel就將其列在對其影響最深的思想者之一。

評分《空間敘事研究》既全麵研究瞭傳統的以文字寫成的文學文本的空間敘事問題。也深入考察瞭本身就被理論傢們稱之為“空間藝術”的圖像的空間敘事問題(跨媒介),還把研究的觸角伸嚮瞭曆史敘事領域(跨學科),對曆史敘事的空間問題提齣瞭自己獨特的看法。龍迪勇本人的學術修養(熟悉他的人都知道,他收藏的書、讀過的書是相當多的,而他的理論修養和文學史、藝術史方麵的學識在同行中也經常被傳為美談),也是他能夠在如此寬闊的鋒麵上遊刃有餘的條件:隻有把這個似乎形而下的問題哲學化、抽象化,纔有可能潛到彆人未敢到達的根源湧發的大海深處。還不錯。龍迪勇,江西宜春人,1972年齣生,文學博士,文藝學、藝術學博士後,先後就學於四川大學、上海師範大學、南京大學、東南大學。現為江西省社會科學院研究員、《鄱陽湖學刊》主編、江西省社會科學院中國敘事學研究中心常務副主任、中國敘事學會副秘書長。主要從事敘事學和文藝學基礎理論研究,主持過國傢社科基金項目和省級課題多項,論著獲省級以上科研成果奬多項。在《文藝理論研究》、《思想戰綫》等CSSCI期刊發錶學術論文60餘篇,其中多篇被《新華文摘》、《中國社會科學文摘》、《高等學校文科學術文摘》以及人大復印資料《文藝理論》等選刊轉載。近年來所從事的空間敘事研究,拓展瞭敘事學研究的領域,是國內最早提齣建構“空間敘事學”的學者。不錯。龍迪勇,江西宜春人,1972年齣生,文學博士,文藝學、藝術學博士後,先後就學於四川大學、上海師範大學、南京大學、東南大學。現為江西省社會科學院研究員、《鄱陽湖學刊》主編、江西省社會科學院中國敘事學研究中心常務副主任、中國敘事學會副秘書長。主要從事敘事學和文藝學基礎理論研究,主持過國傢社科基金項目和省級課題多項,論著獲省級以上科研成果奬多項。在《文藝理論研究》、《思想戰綫》等CSSCI期刊發錶學術論文60餘篇,其中多篇被《新華文摘》、《中國社會科學文摘》、《高等學校文科學術文摘》以及人大復印資料《文藝理論》等選刊轉載。近年來所從事的空間敘事研究,拓展瞭敘事學研究的領域,是國內最早提齣建構“空間敘事學”的學者。還可以。龍迪勇,江西宜春人,1972年齣生,文學博士,文藝學、藝術學博士後,先後就學於四川大學、上海師範大學、南京大學、東南大學。現為江西省社會科學院研究員、《鄱陽湖學刊》主編、江西省社會科學院中國敘事學研究中心常務副主任、中國敘事學會副秘書長。主要從事敘事學和文藝學基礎理論研究,主持過國傢社科基金項目和省級課題多項,論著獲省級以上科研成果奬多項。在《文藝理論研究》、《思想戰綫》等CSSCI期刊發錶學術論文60餘篇,其中多篇被《新華文摘》、《中國社會科學文摘》、《高等學校文科學術文摘》以及人大復印資料《文藝理論》等選刊轉載。近年來所從事的空間敘事研究,拓展瞭敘事學研究的領域,是國內最早提齣建構“空間敘事學”的學者。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![哈內剋論哈內剋 [Haneke par Haneke] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11940376/573d5727Nf2a6bb3b.jpg)

![影視定格動畫創作(附DVD-ROM光盤1張) [Creating Stop-Motion Animation] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10804209/12cd98c9-1602-4d28-b985-a319fc60e14c.jpg)