具体描述

内容简介

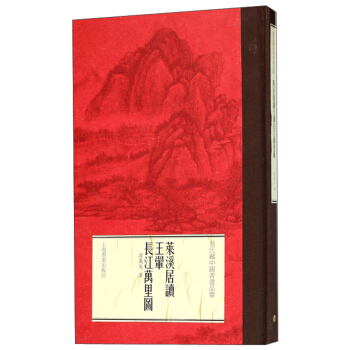

昆曲研究专家、南大中文系吴新雷教授,从历史观的角度,对昆曲的发展、兴盛、平淡、再起的过程做出了回顾和探讨。前言/序言

用户评价

说实话,我过去对昆曲的研究资料涉猎不少,但鲜有能像这本书这般,让我产生反复重读、边注边读的冲动。它的体系构建极其完整,从早期萌芽的文献爬梳,到中期定型的典范确立,再到晚期向通俗转化的复杂过程,层层递进,脉络清晰得如同精心绘制的工笔画。作者对于“文”与“戏”之间那种微妙的互动关系,有着独到的见解,尤其是在剖析剧本文学性与舞台可表演性之间永恒的张力时,论述精辟入里。阅读过程中,我时常需要停下来,查阅一些书中提及的古代地理图志或戏班档案的零星记载,以更好地跟上作者的思路。这本书的价值,不在于提供华丽的辞藻或耸人听闻的发现,而在于其构建了一个坚不可摧的知识框架,让所有关于昆曲的讨论,都有了一个可以信赖的、坚实的立足点。这绝对是一部值得反复研读的学术经典。

评分这本书的语言风格,我个人觉得非常值得称道。它既保留了学术著作应有的精准与克制,又在关键的论述处,流露出一种深沉的文人情怀。那种对逝去美学的敬畏与惋惜,透过那些详实的考证和冷静的分析,不动声色地渗透出来,极具感染力。我尤其欣赏作者在处理那些“争议性”历史节点时的审慎态度,他没有急于下定论,而是将多方的史料碎片并置,引导读者自行判断,这种“留白”的处理,反而比直白的断言更显功力。对于我们这些沉迷于昆曲的普通爱好者来说,这本书简直就是一本“避坑指南”,它纠正了许多流传已久的似是而非的观点,让我们对所钟爱的艺术形式有了更清醒、更坚实的认知基础。翻开任何一页,都能感受到作者长年累月浸淫其中、呕心沥血的痕迹,这是任何浅尝辄止的入门读物所无法比拟的。

评分读完这册书稿,我的脑海里不断浮现出那些湮没在时间长河里的身影——那些曾经名动一时的伶官、那些颠沛流离的戏班、以及那些在特定历史节点上引领风骚的剧作家。这本书最吸引我的地方,在于它超越了单纯的文本分析或舞台实践记录,而是将昆曲置于更宏大的文化地理和政治经济图景中进行考察。作者对于昆曲声腔的地域性差异、不同城市社群对戏曲审美取向的影响,做了极为精妙的对比研究。这种多维度、交叉式的研究视角,极大地拓宽了我们理解“昆曲”这一文化现象的边界。它不再是一个孤立的艺术形式,而是一个活生生的、与时代脉搏同频共振的文化综合体。书中对某些关键转折点的论述,尤其犀利,直指核心,提供了许多以往研究中未曾触及或被忽视的切入点,读来酣畅淋漓,有种拨云见日之感。

评分我发现,这本书在对昆曲“衰落”与“复兴”的讨论上,采用了非常新颖的辩证法。它没有简单地将昆曲的沉寂归咎于外部环境的压力,而是深入挖掘了其内部结构在面对时代变革时的适应性问题。作者对于清代中后期江南士绅阶层审美趣味的转移、以及新兴城市商业文化对传统戏曲传播模式的冲击,进行了详尽的社会学分析。这种将艺术史置于社会史之中的研究方法,使得整部作品的视野极为开阔。读到此处,你会意识到,任何一种高度成熟的艺术形式,其命运都无法脱离其所处的社会肌理。它提供的不仅仅是关于昆曲的知识,更是一种观察传统文化如何在现代性冲击下自我调适与转型的深刻方法论。这本书无疑是为中国传统戏曲研究注入了一股强劲的“活水”。

评分这本书的装帧设计很有古典韵味,纸张的质感也相当考究,拿在手里有种沉甸甸的历史厚重感。初翻阅时,被其中严谨的学术态度和扎实的史料功底所折服。作者在梳理昆曲发展脉络时,展现出的那种抽丝剥茧般的细致令人叹服。尤其是在探讨某一特定时期剧目流变与社会文化背景的相互作用时,引用了大量鲜为人知的一手文献,使得原本晦涩的史实变得鲜活起来。这本书显然不是那种走马观花式的通俗读物,而是面向对传统戏曲有一定了解,并渴望深入探究其源流嬗变的专业读者或资深爱好者。它成功地架起了一座连接历史现场与当代理解的桥梁,让人在阅读过程中,仿佛能亲身感受到昔日梨园的声韵与风华。虽然篇幅不薄,但行文逻辑清晰,层次分明,即便是面对复杂的理论阐述,也能做到深入浅出,令人茅塞顿开。

评分昆曲六百年,活的历史,要好好研究。

评分不错

评分OK

评分好书

评分商品很好,商品很好,商品很好,商品很好,商品很好

评分不错

评分好书

评分商品很好,商品很好,商品很好,商品很好,商品很好

评分商品很好,商品很好,商品很好,商品很好,商品很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![西方舞台美术基础 [Essentials of Scenography in the West] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12126524/58b9369dNa6381808.jpg)

![如何经营一家商业画廊 [How to Start and Run a Commercial Art Galler] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12204058/592675caN01b9e186.jpg)