具体描述

内容简介

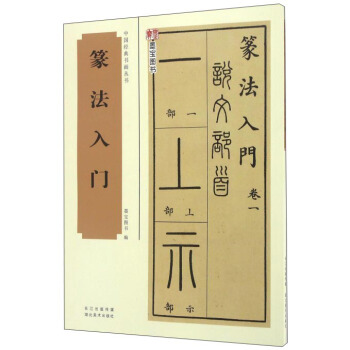

《篆书道德经》句式整齐,大致押韵,为诗歌体之经文。读之朗朗上口,易诵易记。体现了中国文字的音韵之美。如“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”、“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨”、“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘”、“其政闷闷,其民淳淳”。《篆书道德经》这些词句,不仅押韵,而且平仄相扣,有音韵美,也有旋律美。朗诵经文,是一种美的享受,在音韵之美中体味深刻的哲理。

作者简介

王春立,画家,美术评论家。一九四一年生于河北省唐山市。历任中共北京市委宣传部文化处处长,文化部《中国文化报》社副总编辑,中国美术馆副馆长,中国美术家协会主席团成员、分党组成员、副秘书长、《美术家通讯》主编、艺术委员会秘书长、理论委员会委员,中国美术家协会第五届、第六届代表大会理事。任第九届全国美术作品展览总评委,一届、第二届中国美术金彩奖评委会副主任、秘书长,中国文学艺术界联合会二〇〇〇年、二〇〇一年、二〇〇二年度全国文学艺术评论奖评审委员会委员。二〇〇二年,策划并主持中国美术家协会在桂林召开的“民族性与现代化——全国美术理论会议”。二〇〇三年,任北京国际美术双年展策划委员会委员,并任该展国际研讨会学术主持人。二〇〇九年,应文化部之邀,作为代表出席《第二届世界儒学大会》,所写论文《儒学与当代中国美术》被收入大会论文集,后由《中国艺术报》发表。前言/序言

用户评价

这本新近得手的书,装帧典雅,甫一上手便觉沉甸甸的,透着一股子书卷气。我向来对古籍的排版和用纸颇为讲究,此书在细节处理上可见匠心。尤其喜欢它选用的纸张,那种微微泛黄的质地,带着岁月沉淀的质感,让阅读体验瞬间提升了好几个档次。书页间的留白恰到好处,既不显得空旷,也不会让人感到压迫。字体的大小和行距的疏密,都经过了精心的考量,即便是长时间阅读,眼睛也甚少疲惫。装帧的线装方式,使得它在书架上平添了几分古朴之美,每一次翻阅,都像是在进行一场与古人的对话。我留意到,书的侧边有细微的纹理,那不是印刷的瑕疵,反而像是一种手作的痕迹,让人忍不住想去触摸。对于追求阅读物件美感的读者来说,这本书在“器”的层面上,无疑是上乘之作。它不仅仅是一本书,更像是一件可以置于案头的艺术品,收藏价值和阅读价值并重,着实令人赞叹。

评分这本书的语言风格非常独特,它摆脱了许多当代学术著作的刻板与晦涩,读起来有一种久违的韵味。作者似乎很懂得如何运用文字的张力,时而如高山流水,一泻千里,将复杂的哲理阐述得明白晓畅;时而又如深潭静水,引人深思,在看似平淡的叙述中蕴含着无穷的意味。我发现自己常常需要停下来,回味某一句措辞的精妙,或者某个比喻的恰如其分。它没有故作高深的辞藻堆砌,却在朴素之中见真淳,这种“大音希声”的境界,让人在阅读的同时,也得到了一种语言艺术的熏陶。这种文风,让原本可能枯燥的理论变得鲜活起来,仿佛能看到作者在字里行间所倾注的热情与思考。读完之后,不仅是获取了信息,更像是在进行一场与一位智者的深度对话,心有所得,难以言喻。

评分从整体阅读体验来看,这本书给我带来了一种久违的心灵的平静感。在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,我们很少有时间让思绪沉淀下来,去思考一些更本质、更宏大的问题。而这本书,就像是一个宁静的港湾,每一次翻开它,都能让人暂时忘却外界的喧嚣。它引导我关注内在的秩序和和谐,而不是外在的得失与纷扰。这种由内而外的疗愈效果,是任何娱乐性读物都无法比拟的。阅读过程中,我体验到一种持续的、温和的启发,它不是强硬地灌输观点,而是温柔地叩问人心,促使读者进行自我反思。读完后,感觉心胸开阔了许多,看待问题的角度也多了一层超然的智慧,可以说,这是一次对精神世界的深度滋养。

评分我不得不说,这本书的内容编排逻辑性极强,作者在组织材料时展现出了非凡的洞察力。它不是那种将所有知识点堆砌在一起的百科全书式著作,而是有着清晰的脉络和层次感。我尤其欣赏它对核心概念的梳理方式,往往先引出主要的论点,然后通过层层递进的小节来逐步深化,这种结构安排极大地降低了理解的门槛。读完其中一个章节,总有一种豁然开朗的感觉,知识体系如同拼图般完整地建构起来。对于初涉此领域的读者而言,这种渐进式的引导无疑是极大的福音;而对于有一定基础的人来说,这种精妙的结构也提供了一个重新审视和系统化认知的绝佳框架。书中的过渡自然流畅,章节间的衔接没有丝毫的生硬感,仿佛是涓涓细流汇入江海,顺理成章。这种行云流水般的叙述,足见作者在内容驾驭上的深厚功力,实属难得。

评分书中引用的案例和例证,是其能够脱颖而出的关键所在。它并没有停留在空泛的理论探讨上,而是巧妙地结合了历史典故、生活实例乃至一些现代的观察,使得抽象的概念变得具体可感。我特别留意到,作者在解释某些难以理解的理论时,所选取的类比总是那么贴切和新颖,让人会心一笑,随即领悟其间的真谛。比如,在阐述某个循环往复的规律时,作者引用了一个关于季节更迭的生动描绘,那画面感极强,瞬间便将理论融入了读者的日常经验之中。这种将“古老智慧”与“现代生活”无缝对接的能力,着实令人佩服。它成功地证明了经典思想在当代依然具有强大的生命力和指导意义,而不是束之高阁的陈旧教条。这种学以致用的态度,让这本书的实用价值大大增强。

评分《篆书道德经》:尺寸:高28.5cm,宽17cm,厚0.68cm。内折式书皮,翻阅挺实。篆书正文93页,另加「作者简介」等14页,其它2张。纸张厚度中等、纤维细腻,篆书每页6行,每行10字不等,篆字大小有别,一般为16×11mm左右,金文风格,每字右下边,附有印刷体楷体译字,印刷清晰。总体印象:正版图书,质量精良,经典题材,文字量大,字形丰富,书写漂亮。对于金文书法爱好者来说,在创作中的选字、风格协调等方面具有学习和借鉴价值,很不错,推荐!

评分是大篆写的,本以为小篆。一般人以为是小篆,这样的书名容易使人误解。不太满意。

评分練習用的

评分練習用的

评分123456789101112131415

评分練習用的

评分好不错

评分《篆书道德经》:尺寸:高28.5cm,宽17cm,厚0.68cm。内折式书皮,翻阅挺实。篆书正文93页,另加「作者简介」等14页,其它2张。纸张厚度中等、纤维细腻,篆书每页6行,每行10字不等,篆字大小有别,一般为16×11mm左右,金文风格,每字右下边,附有印刷体楷体译字,印刷清晰。总体印象:正版图书,质量精良,经典题材,文字量大,字形丰富,书写漂亮。对于金文书法爱好者来说,在创作中的选字、风格协调等方面具有学习和借鉴价值,很不错,推荐!

评分練習用的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有