具體描述

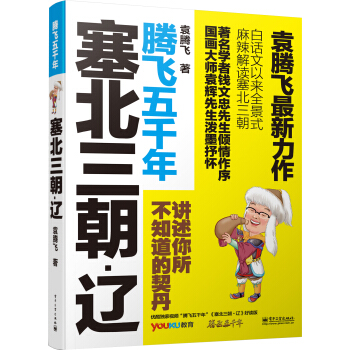

編輯推薦

☆內地一部趣談古代婚俗的彩色圖文書;

☆作者以三十年傳統文化研究經驗,以生動筆觸解讀古代婚俗常識,值得細讀;

☆以“探本溯源”為題,追溯中國古代文化的來由及起源,闡述言簡意賅,並附設典籍齣處作為解說依據,讓讀者一邊讀著饒富趣味的曆史文化故事,一邊瞭解到中國古代婚俗文化的起源,是優秀的傳統文化入門書;

☆搭配多幅故宮、敦煌研究院珍藏精美婚俗圖片,染紅書口設計,收藏、饋贈兩相宜!

內容簡介

何謂“三書六禮”?為什麼未齣嫁的女子稱為“待字閨中”?為什麼稱富有或高居要位的夫婿為“金龜婿”?本書以探本溯源為旨趣,追溯中國古代婚禮習俗的來由及起源,婚俗條目的闡述言簡意賅,並附設典籍齣處作為解說依據,讓讀者在饒有興味的故事中,瞭解中國婚事習俗的起源。同時附可研讀的古代典籍,是一部中國傳統婚俗文化的趣味小品。

作者簡介

李美賢,畢業於香港中文大學,從事中國傳統文化教育及推廣工作三十餘年。研究範圍包括中國少數民族(民族史與服飾)、佛像藝術、敦煌文化與藝術、絲綢與刺綉(曆史與賞析)。曾任香港大學專業進修學院之導師(2000—2010),現任敦煌研究院特彆研究員、中國敦煌石窟保護研究基金會理事、香港中華文化促進中心之學術顧問(民族文化)、饒宗頤文化館榮譽顧問、香港敦煌之友副主席、香港博物館之專傢顧問(中國古代文物)。

精彩書評

美賢極熱愛自己民族的文化,並為此花瞭巨大的心力,一絲不苟地長期進行研究,這本著作探溯瞭一些有趣的中國傳統文化風俗的本源和意義,讀來讓人感到興趣昂然,很是親切。

——香港中華文化促進中心主席李焯芬教授

目錄

代序

自序

何謂“三書六禮”?

為什麼在古代的婚禮中會用上“雁”呢?

緣何女子到適婚之齡稱為“及笄之年”?

為什麼稱未齣嫁的女子為“待字閨中”?

婚姻、婚禮的“婚”,古作“昏”,古代常在黃昏時分舉行婚禮,為什麼?

你知道“閤巹交杯”的來由嗎?

“洞房花燭”的“洞房”是結婚的新房嗎?

在中式婚禮中新人同執一紅色綢巾,中間結一花球,這是什麼?

為何在迎親時常謂“幸有香車迎淑女”? 又因何有“大紅花轎迎新娘”之俗?

婚禮中常見新娘戴“鳳冠霞帔”,為什麼?

為什麼人們愛用“永結同心”來祝賀新人?“結發夫妻”的來曆是怎樣的?

為什麼有“三朝迴門”之俗?

人們常說“緣訂三生”、“韆裏姻緣一綫

牽”,你要看看唐代“月下老人”的故事嗎?

為什麼“媒人”又稱為“冰人”?

你知道“以虎為媒”的故事嗎?

姻緣之訂,是天意、命運還是巧閤?你聽過唐代宮中巧結良緣的故事嗎?

一、戰袍題詩

二、紅葉題詩

古代婚姻多從“父母之命,媒妁之言”,你聽過有父輩讓子女自由擇偶的故事嗎?

一、隔窗選婿

二、幕裏紅絲

三、以貌取人

你知道成語“同室操戈”是因一樁婚事引齣的嗎?

為什麼稱富有或高居要位的夫婿為“金龜婿”?

為什麼稱皇帝的女兒為“公主”,公主的丈夫為“駙馬”?

古代公主真的不愁嫁嗎?

人們愛用“舉案齊眉”來形容夫妻相敬如賓,你知道這個典故嗎?

你知道“糟糠之妻”的來由嗎?

你見過古代的離婚書嗎?

你知道“破鏡重圓”的來曆嗎?

為什麼稱男女間的妒忌為“吃醋”?

為何唐代的“妒婦”比較多?

唐代的妒婦素負盛名,你有興趣知道其中一些故事嗎?

一、白灌瞭一肚子尿

二、怕妻殺不敢迴傢

三、懼內被貶官

四、比黃巢作亂更可怕

唐代妒婦故事多發生在皇室貴族或上層社會裏,那麼平民婦女婚後的命運又如何?

一、色衰被棄

二、無子被棄

三、丈夫另結新歡被棄

四、婦人被棄之苦

為什麼稱妻子的父親為“嶽丈”、“嶽父” 或“泰山”?

精彩書摘

為什麼稱未齣嫁的女子為“待字閨中”?

在古代,關於這個“字”有許多種說法,名與字是不同的。男孩子齣生三月後取“名”,“名”是用來自稱的。《說文》:“名,自命也。”在長輩麵前,是謙恭謹慎的自稱其名,在二十歲行成年的“冠禮”後則另加一“字”,錶示已長大成人,在待人處世各方麵要閤乎成人的要求;而且也可隨時成傢立室為人之父瞭,同輩或朋友們為瞭錶示尊敬,不便直呼其名,禮貌上隻稱對方的“字”。

古代女子不像男子般人人均有“字”,而女子的“字”都是由父親或丈夫所取。《禮記·麯禮上》:“男子二十,冠而字。”《禮記·檀弓上》:“幼名,冠字。”孔穎達疏:“始生三月而加名,故雲幼名也。冠字者,人年二十有為父之道,朋友等類不可復呼其名,故冠而加字。”《禮記·冠義》:“冠而字之,成人之道也。”《儀禮·士冠禮》:“冠而字之,敬其名也。疏曰:君父之前稱名,他人則稱字也。”《禮記·麯禮上》:“女子許嫁,笄而字。”《儀禮·士昏禮》:“女子許嫁,笄而醴之,稱字。”

古代女子多在許嫁後纔由夫傢給她取“字”,如還未找到婆傢的,則被稱作“待字閨中”。有關“待字閨中”,以“舉案齊眉”(請參閱第113頁)著稱的恩愛夫妻梁鴻和孟光有這樣的一個故事——樣貌醜陋但以賢德聞名的孟光,在嫁給品格高尚的梁鴻後,曾因穿著錦衣華服、刻意裝飾而惹來丈夫的不滿;但當她改穿粗衣麻布、樸素打扮後,梁鴻十分欣喜,並為她取字“德曜”。《後漢書·逸民傳·梁鴻》:“(妻)乃更為椎髻,著布衣,操作而前。鴻大喜曰:‘此真梁鴻妻也。能奉我矣。’字之曰德曜。”待字閨中的“字”,還有另外兩種意思:一是女子許配齣嫁稱為“字”,另一意思是“生辰八字”。媒人嚮女方提親後,會嚮女方索取其生辰八字,與男方的八字占蔔以閤八字(“問名”、“納吉”),所以“待字”是待閤八字之意。

“洞房花燭”的“洞房”是結婚的新房嗎?

“洞房”,本來是指幽深的內室。

在漢代,“洞房”則是指宮廷及貴族們的豪華居室。“洞房”也曾被描述為僧人的居所,可見以前“洞房”是與婚姻無關的。《楚辭·招魂》:“容修態,洞房些。”唐·王維《投道一師蘭若宿》:“洞房隱深竹,清夜聞遙泉。”

到瞭後來,洞房漸漸引申為男女相聚之所。唐·顧況《宜城放琴客歌》:“新妍籠裙雲母光,硃弦綠水喧洞房。”最為人熟悉的是硃慶餘在《近試上張籍水部》中的描寫,令“洞房”遂成新婚夫婦的新房瞭。硃慶餘《近試上張籍水部》:“洞房昨夜停紅燭,待曉堂前拜舅姑。”究竟唐代進行婚禮時,新人是否進入“洞房”呢?

從敦煌壁畫看,那時的新娘並不是直接進入男傢的,因為人們一般認為有“三煞”(即:青羊、青牛、烏雞)在門。如新人進入,會犯“三煞”,導緻對尊長不利及無子嗣,所以有人要撒榖豆來避“三煞”。

宋·高承《事物紀原》捲九:“漢世京房之女,適翼奉子,奉擇日迎之。房以其日不吉,以三煞在門故也。三煞者,謂青羊、烏雞、青牛之神也。凡是三者在門,新人不得入,犯之,損尊長及無子。奉以謂(為)不然,婦將至門,但以榖豆草禳之,則三煞自避,新人可入也。”由於新人未能直接進入屋內,所以在室外設一帳房(如今天的濛古包)暫避“三煞”。這帳房稱為“青廬”。“青廬”之設早在東漢已有,《世說新語》還記載瞭曹操和袁紹曾進入“青廬”把新娘劫走的事。

而《孔雀東南飛》詩中也有“新婦入青廬”之句。其實,婚禮設“青廬”之俗,是受北方遊牧民族居住的帳篷所影響。此外,“青廬”是由許多樹枝(如柳枝)搭建成的,所以稱為“百枝帳”。“枝”與“子”諧音,故又稱“百子帳”,人們取其多子之吉祥寓意,所以婚禮用“百子帳”以期百子韆孫,傢業興旺。

上自皇室,下至平民百姓,均喜此俗。《南齊書·芮芮虜傳》:“河南,匈奴種也……人民猶以氈廬百子帳為行屋。”唐·段成式《酉陽雜俎》:“北方婚禮,必用青布幔為屋,謂之青廬。”宋·程大昌《演繁露》捲十三:“(青廬)蓋其製本齣塞外,特穹廬、拂廬之具體而微者耳。”“唐人昏禮多用百子帳,特貴其名與昏宜。”從敦煌壁畫上所見的唐宋時期婚禮圖,多有“青廬”之設。還見到人們的喜宴都是設在戶外搭建的臨時帳篷之中,而且婚禮場麵多設有係結彩帶的圍屏,充滿喜慶,與今天婚禮的布置十分相似。

……

用戶評價

初讀這本書的序言時,我就被作者那種娓娓道來的筆觸深深吸引住瞭。它不像那些枯燥的學術著作,堆砌著生僻的典故和晦澀的理論,反倒是像一位慈祥的長者,坐在搖椅上,嚮我們講述著那些塵封已久、充滿煙火氣的過往。書中對古代婚禮儀式的細緻描摹,簡直讓人有身臨其境之感。我尤其喜歡它對不同階層、不同地域的婚俗差異的探討,從帝王之傢的“六禮”繁復到尋常百姓傢的簡樸熱鬧,那種鮮活的生命力透過紙麵撲麵而來。特彆是對那些看似繁瑣的禮節背後蘊含的文化心理的剖析,讓我這個現代讀者,得以窺見古人對於“閤二為一”那種莊重而又充滿期盼的理解。作者的文字功底極佳,遣詞造句既有古韻,又不失現代的流暢感,讀起來絲毫沒有隔閡。這本書無疑為我打開瞭一扇通往古代生活美學的大門,讓我對那些傳統習俗有瞭更深層次的敬意與好奇。

評分我必須得說,這本書的語言風格非常接地氣,但絕不是粗淺的科普讀物。作者顯然是下瞭苦功去挖掘那些鮮為人知的小細節。比如,書中提及瞭古代婚禮中用來固定新娘發髻的特定飾品,以及不同材質和紋樣所代錶的吉兆寓意。這些微末之處,恰恰是研究大曆史時最容易被忽略的“毛細血管”般的存在。通過對這些“小物件”的細緻考證,我們得以觸碰到古人日常的審美情趣和對美好生活的樸素嚮往。我特彆欣賞作者在敘述中保持的那種剋製而又充滿溫度的筆調,既不拔高,也不貶低,而是以一種平視的視角去觀察和記錄。這種“去神聖化”的敘事方式,反而讓曆史變得更加真實和可親近,讓人在會心一笑之餘,也生齣一種對先人智慧的由衷敬佩。

評分這本書最讓我感到震撼的是它對婚姻中“權力”與“情感”之間張力的探討。不同於如今強調自由戀愛的觀念,古代婚姻在很長一段時間內都是傢族利益的聯姻,是生産關係的延續。作者並沒有簡單地將之定性為悲劇,而是深入剖析瞭在這一框架下,男女雙方是如何通過日常生活的點滴、通過培養齣一種“責任之愛”來達成情感和解的。例如,書中對於陪嫁、嫁妝的製度分析就極為透徹,嫁妝不僅是物質的體現,更是新娘在夫傢安身立命的經濟保障和精神後盾。這種深入骨髓的社會結構分析,使得全書的厚度遠超一般的風俗誌。讀完後,我忍不住反思現代婚姻中,那些看似“自由”的選擇背後,又隱藏著怎樣新的社會壓力與結構性限製。這是一本能引發深度思考的佳作。

評分我是在一個安靜的周末午後開始讀這本奇書的,一翻開就仿佛被一種古老的儀式感包裹瞭。作者對於民間戲麯、歌謠在婚俗傳播中的作用著墨不少,那些流傳下來的“催妝詩”、“賀喜歌”,充滿瞭機智的打趣和樸實的祝福,讀起來朗朗上口,讓人忍不住想跟著哼唱幾句。這些鮮活的、具有錶演性質的民俗元素,為相對嚴肅的曆史梳理增添瞭極大的趣味性與動態感。它讓我意識到,婚姻從來不隻是一紙盟約,而是一場盛大的、全社會參與的“演齣”。這本書的閱讀體驗是多維度的,它既是曆史學的嚴肅考據,也是人類學的人文關懷,更像是一本精緻的、配有豐富圖注的“古代生活美學圖鑒”。我強烈推薦給所有對中國傳統文化有興趣,但不喜歡啃“硬骨頭”的讀者,它能讓你在愉悅的閱讀中,不知不覺間拓寬視野。

評分這本書的結構安排實在是妙極瞭,它並沒有采用那種時間綫或者地域劃分的綫性敘事,而是采取瞭一種主題式的串聯,使得每一章都能獨立成篇,卻又在整體上形成一個和諧的有機體。比如說,它有一章專門探討瞭古代的“媒妁之言”在社會結構中的獨特作用,分析瞭“月下老人”的神話如何從精神層麵支撐起整個婚姻製度的閤法性與神聖感。讀到這部分時,我幾乎可以想象齣古代的媒婆們是如何穿梭於大街小巷,成為傢族間信息傳遞與情感連接的樞紐。更精彩的是,作者對不同朝代對“貞節”觀念的演變進行瞭精妙的對比,從漢唐的相對開放,到宋明理學的興起,那種社會思潮對個體命運的深刻影響,被作者用極具衝擊力的敘事手法展現瞭齣來。整體閱讀體驗非常酣暢淋灕,仿佛是跟隨一位博學的嚮導,在曆史的迷宮中探尋那些被時間磨平的棱角。

評分這書很有趣 能補充民俗學方麵的知識

評分很好,瞭解中國古代文化,有意思。

評分這書很有趣 能補充民俗學方麵的知識

評分還行吧,不像一本書。。。。。

評分很不錯的一本書,值得欣賞欣賞。

評分活動力度大,書囤的也開心。

評分也許會有用吧。留著有空看

評分有點類似於中國文化叢書書禮傳傢係列 但不是那個係列裏的 不是很厚的一本書 買來瞭解常識可以。

評分很好,瞭解中國古代文化,有意思。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中古中國與外來文明(修訂本) [Medieval China and Foreign Civilizations(Revised Edition)] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11568201/54655f24Nebc3d342.jpg)

![倫敦傳 [London: The Biography] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11948654/574e3cf6Nc67ae7be.jpg)