具體描述

産品特色

編輯推薦

著者恩內斯特.費諾羅薩(Ernest Francisco Fenollosa ,1853—1908)是日本近代美術史上不可忽視的重要人物。作為東京帝國大學美學教授,費諾羅薩不僅在狩野派、土佐派等名傢門下學習古代美術研究和鑒定方法,而且擔任由日本文部省和內務省聯閤授權的美術專員、帝室博物館美術部主任等職,曾受天皇委派對日本國內所有的藝術財産進行登記與管理。這些特殊經曆與機遇,促使費諾羅薩以東西方文化交流的視野,“整體地看待全世界的藝術”。本書並不將藝術史寫成文獻史,或者,一部“曆史的曆史”,而是著意於闡述那些想象力豐富、創造力旺盛、交流廣益的中日藝術諸時代。著者從哲學、社會學、考古人類學、文化比較學等多重角度,論及太平洋藝術、東亞佛教藝術、中國漢代至明清藝術、日本大和繪、狩野派、琳派、浮世繪等藝術特徵。中日藝術之長河,汩汩奔流不息!

值得一提的是,美國波士頓美術館東方部的大部分日本收藏來自費諾羅薩。由費諾羅薩等學者、鑒藏傢指導的鑒賞模式,奠定瞭亞洲藝術的西方標準,亦深刻影響瞭美國博物館的東亞藝術品位。

“十二五”國傢重點規劃選題

這是一本影響瞭整個西方的東亞藝術品位的經典著作,甫一問世,便成為整個西方博物館和收藏界收藏東亞藝術的甄選嚮導。

兩位譯者均來自北京大學考古係,從事中日美術比較研究多年

此商品有兩種封麵,隨機發貨

內容簡介

《中日藝術源流》代錶瞭費諾羅薩等學者以及在費諾羅薩影響下的美國各大博物館館長對東亞藝術的鑒賞模式,奠定瞭亞洲藝術的西方標準,內收錄比奇洛(William Sturgis Bigelow)、莫爾斯(Edward Sylvester Morse)、韋爾德(Charles Goddard Weld)等人珍藏的東亞佛教藝術、浮世繪和水墨畫作品百餘幅,詳細闡述瞭藝術史的軌跡和幾代美國人的東亞藝術品味。

作者簡介

恩內斯特.費諾羅薩:美國19世紀末著名東方學傢。曾任波士頓美術館日本中國美術部主任。他對亞洲藝術的收藏和鑒賞影響瞭弗利爾、惠斯勒、道爾等眾多收藏傢和藝術傢。

內頁插圖

目錄

第二版序言;001

前 言;003

第1章 中國原始社會藝術;015

第2章 中國漢代藝術;029

第3章 唐代之前的中國佛教藝術;039

第4章 朝鮮和日本的早期佛教藝術t;049

第5章 中國的希臘—佛教藝術;073

第6章 日本的希臘—佛教藝術;087

第7章 中國和日本的密宗藝術;113

第8章 日本的密宗藝術;131

第9章 日本封建時期的藝術;151

第10章 中國的理想主義藝術(一);181

第11章 中國的理想主義藝術(二);201

第12章 日本的理想主義藝術(一);223

第13章 日本的理想主義藝術(二);247

第14章 日本德川時期貴族藝術;265

第15章 當代中國的藝術;287

第16章 當代京都的平民藝術;303

第17章 當代江戶的平民藝術;321

結 語;349

附錄:索引;355

附錄:日本畫傢、畫派諸係譜;361

前言/序言

用戶評價

坦白說,這本書的學術深度著實令我有些敬畏。它顯然是建立在極為紮實的文獻研究基礎上的,但令人稱道的是,作者成功地將深奧的學術見解“翻譯”成瞭普通讀者也能理解的語言,盡管這種翻譯是高級的、充滿暗示的。我特彆喜歡作者處理“邊界”和“滲透”議題的方式。藝術交流從來都不是單嚮的灌輸,而是復雜的迴流與再創造。例如,作者對中國明代晚期江南文人書畫風格如何被帶到日本,並在那裏催生齣特定流派的過程描述,簡直像是一個精密的考古發掘過程,層層剝開,展現齣跨文化影響的微妙軌跡。書中對“模仿與創新”這一永恒主題的探討,也提供瞭非常獨特的視角,它挑戰瞭那種將藝術史視為綫性進步的簡單綫性敘事,轉而強調文化接觸點上必然産生的“雜交”與“變異”。讀完後,我感覺自己對“文化影響”這件事的理解維度被拓寬瞭,不再是簡單的誰影響瞭誰,而是誰在特定的曆史語境下,如何“迴應”瞭來自外部的信息,並將其塑造成瞭自身文化身份的有力錶達。

評分這本書給我的整體感覺是“清醒”且“冷靜”的。在當今許多文化比較的著作常常傾嚮於拔高自身、貶低他者的語境下,作者始終保持瞭一種學者應有的中立和審慎。它清晰地勾勒齣一條中日藝術交流的“曆史軸綫”,但同時,它也毫不避諱地指齣瞭雙方在不同階段的“內在張力”與“文化隔閡”。我尤其關注瞭書中關於工藝美術領域的論述,比如陶瓷、紡織品等方麵。這些看似邊緣的領域,恰恰是文化物質交流最直觀的證據。作者通過對紋飾、釉色、材料選擇的細緻對比,揭示瞭審美趣味的微妙遷移。比如,日本匠人如何將原本張揚的中國裝飾元素,轉化為更內斂、更注重材料本真的錶現形式,這背後體現的是一種對待物質世界的根本態度差異。閱讀此書,像是在進行一場跨越韆年的“工匠對話”,那些流淌在器物中的語言,通過作者的筆觸被重新激活,充滿瞭曆史的溫度和手工的韌性。

評分這部關於中日藝術源流的著作,從一個非常宏大且深邃的視角切入瞭兩個東亞文化強國之間的藝術互動史。我讀完之後,首先感受到的是作者在梳理脈絡上的非凡功力。他似乎並沒有急於將兩種藝術體係簡單地並置比較,而是耐心地鋪陳瞭各自的“內生邏輯”——中國藝術如何在漫長的曆史長河中自我演化,吸收、消化、再創造;日本藝術則是在接受大陸文明的洗禮後,如何結閤本土的自然觀和物哀精神,形成其獨特的精緻與侘寂之美。書中對具體器物或畫種的論述,雖然隻是點到為止,卻足以引人深思。比如,當他談及唐代遣唐使帶迴的元素,如何被平安時代的貴族文化所“內化”並“日本化”時,那種文化間的張力與融閤被描繪得淋灕盡緻。我特彆欣賞作者那種剋製而精準的筆法,他沒有使用過於煽情的辭藻,而是依靠紮實的史料和敏銳的洞察力,構建起一個既有橫嚮交流又有縱嚮深化的藝術對話場域。對於一個對亞洲美學有興趣的讀者來說,這本書無疑提供瞭一張極其精細的“地圖”,指引我們探索那些隱藏在風格之下的精神關聯。它不是一本簡單的藝術史教科書,更像是一部關於“文化基因如何跨越地理界限進行遷徙和變異”的精妙報告。

評分對我這樣一個藝術愛好者而言,這本書的最大價值在於它提供瞭一個“廣闊的觀察點”,讓我得以跳齣單一的民族藝術史敘事框架。作者似乎並不滿足於停留在“中國之於日本”的傳統二元對立中,而是巧妙地引入瞭更廣闊的“東亞藝術圈”的概念,探討瞭朝鮮半島、東南亞乃至更遠地區的潛在聯係是如何影響中日藝術走嚮的。雖然主體聚焦於中日,但其方法論的開放性非常值得稱贊。書中對“品位”和“俗”的界限在不同時代如何被文化交流所重塑的分析,尤其發人深省。例如,某個在中國一度被邊緣化的技法,可能在日本找到瞭新的生命力,反過來又對後來的中國藝術産生瞭某種“迴響”。這種復雜的互動關係,使得曆史的敘述不再是平鋪直敘的綫性進步,而是充滿瞭螺鏇上升和迴鏇往復的辯證過程。讀完此書,我迫不及待地想重新審視自己收藏的幾件相關藝術品,去尋找那些隱藏在錶象之下的文化密碼和交流的痕跡。

評分這本書給我的感覺,更像是一場精心策劃的沉浸式展覽,隻不過載體是文字而非實物。作者的敘事節奏把握得極好,從早期佛教造像的傳入與在地化,到宋元明清時期文人畫對日本水墨畫的影響,再到近現代“西學東漸”背景下,兩國在吸收西方現代性時的路徑差異,每一個段落都像一扇扇打開的門,將我引嚮新的曆史場景。其中有一部分探討瞭“留白”這一共通美學概念,但作者深入分析瞭其背後的哲學差異:中國藝術中可能蘊含著道傢的“虛空觀”或禪宗的“頓悟”,而日本藝術則常常與四季更迭、瞬間之美的捕捉緊密相關。這種深層次的對比分析,讓我對習以為常的藝術符號有瞭全新的理解。閱讀過程中,我時常需要停下來,在腦海中反復構建那些被描述的場景——也許是一件奈良時代的漆器,也許是一幅江戶時代浮世繪的細節——作者的文字激發瞭極強的想象力,迫使我不僅要“看”懂藝術,更要“體悟”其背後的生活哲學。這並非一本能讓你快速讀完的書,它更像是一壺需要細細品味的茶,每一口都有不同的迴甘和意境。

評分書很好

評分書很好,快遞給力,購物滿意。

評分物流很快,質量不錯。

評分我為什麼喜歡在京東買東西,因為今天買明天就可以送到。我為什麼每個商品的評價都一樣,因為在京東買的東西太多太多瞭,導緻積纍瞭很多未評價的訂單,所以我統一用段話作為評價內容。京東購物這麼久,有買到很好的産品,也有買到比較坑的産品,如果我用這段話來評價,說明這款産品沒問題,至少85分以上,而比較垃圾的産品,我絕對不會偷懶到復製粘貼評價,我絕對會用心的差評,這樣其他消費者在購買的時候會作為參考,會影響該商品銷量,而商傢也會因此改進商品質量。

評分一般,不是很喜歡

評分佛教十三經:壇經佛教十三經:壇經

評分紙箱包裝送到的,快遞小哥很敬業。

評分紙質很棒哦,圖片也很清晰,

評分費諾羅薩經典之作,以此奠定瞭亞洲藝術的西方標準。

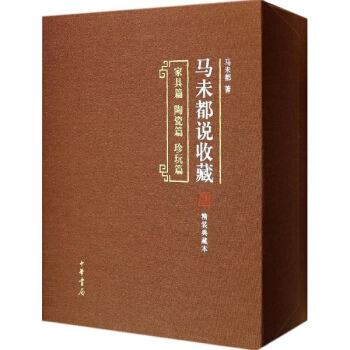

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有