具體描述

産品特色

編輯推薦

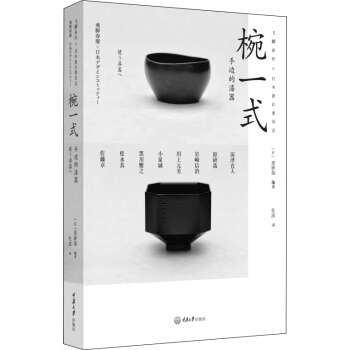

飯碗盛飯,汁椀(湯碗)喝湯,是日本人的傳統。飯碗是日常生活中常見的瓷器。汁椀則是日常生活中常見的漆器。一隻精美的汁椀,一隻與其相配的飯碗,再擺上一副筷子,呈現在托盤之上,這樣便可成為“一式(一套)”。

這也是該書的主旨——與八位日本設計大師、八位飛驒春慶工藝傳人一起探索食用器物的神髓。

注釋:1.日文中“椀”與“碗”分彆指使用木胎或瓷土製作而成的餐具或茶具。因此偏旁分彆使用“木”和“石”以示製作材料的差異。

汁椀是日常生活中每天都會使用到的漆器,它和飯碗一樣,都是用手捧著,都會與雙唇發生接觸。汁椀的特彆之處就在於它的邊緣會直接入口,使用的人則享受熱騰騰的湯汁。傳統的日本飲食中一定會使用到筷子,而汁椀所使用的漆料也和筷子上的一樣。不管時代之潮如何洶湧,隻要是日本人都會默默地對精美的漆器産生欲望,使其成為他們日常生活中不可或缺的伴侶。因此,汁椀可謂日本飲食文化的精髓。如果每天都有一碗熱騰騰的“汁”湯暖身,生活也會越來越紅火吧。這次的飛彈春慶傳統漆器便是在這樣的理解下成形,以“汁椀”的形式將傳統再度創新,為“汁椀”這種每一天溫暖日本人心的器物開闢瞭新的道路。

——原研哉

內容簡介

《椀一式》是一本介紹日本漆器的書。日本漆器有名的産地是飛驒春慶,其在日本的地位相當於景德鎮在中國陶瓷界的地位。但在工業化發展速度日新月異的當下,日本的傳統工藝的傳承和創新也遇到瞭不少難題。一方麵是傳統手藝人的麵臨後繼無人的尷尬,傳統器具造型難以創新,大眾對傳統工藝價值的質疑;另一方麵是設計師們對傳統工藝望而卻步,並不能將其信手拈入設計之中,究其緣由,則在於他們對於傳統的造型經驗性的理解之中。為瞭讓日本設計師和傳統手藝繼承人一起解決這些睏局,日本設計師協會邀請瞭日本當今具影響力的八位設計師與飛驒春慶傳統手藝人一起設計製作瞭八套日用漆器餐具。傳統的餐具造型並非來自設計師的精心設計,而是脫胎於離不開柴米油鹽醬醋茶的日常生活,它的成型來自人們多年生産生活中所積纍的經驗及智慧。恰如由富含石灰的水滴所形成的鍾乳之美中充滿瞭時間的魔力,日常生活中人類無數的行為成為瞭孕育傳統造型的無形之手。該書是中國讀者瞭解日本漆器文化的重要參考書籍。日本設計師協會讓設計大師和傳統手藝人一起工作,一起探討傳統工藝的傳承和創新問題的方法值得我們學習和藉鑒。

作者簡介

深澤直人,日本著名産品設計師,傢用電器和日用雜物設計品牌“±0”的創始人,“IDEO”在日本的分部和SuperNormal工作室創始人,無印良品設計顧問。他曾為多傢知名公司諸如蘋果、愛普生、日立、無印良品、NEC、耐剋、日本精工株式會社、夏普、steelcase、東芝等等做過産品設計。原研哉,日本中生代國際級平麵設計大師、日本設計中心的代錶、武藏野美術大學教授,無印良品(MUJI)藝術總監。

內頁插圖

目錄

為生做日本人的我們所獨享的“椀一式”日本設計委員會 原研哉

椀一式

幾何之美 深澤直人

一對八栗 原研哉

透雕孔筷 岩崎信治

器宇軒昂的潤紅色春慶漆椀 川上元美

“艷”色 小泉誠

麯木之椀 黑川雅之

為春慶漆器添一幅畫作 鬆永真

漆黑的森林 佐藤卓

對談 小泉城× 佐藤卓

對談 平鬆洋子× 原研哉

對談 黑川雅之× 西田惠一× 瀧村紀貴

重與箱

物盡其用的工具 深澤直人

雙手搬運的神秘 原研哉

大日子裏的重箱 岩崎信治

重箱兩樣 川上元美

圓與四角 小泉城

玉手箱 黑川雅之

我最喜愛的麯木器物 鬆永真

春慶小箱 佐藤卓

春慶漆器保管指南

後記

前言/序言

為生做日本人的我們所獨享的“椀一式”日本設計委員會 原研哉

2008年3月,日本設計委員會嚮我提齣設計新式生活用品的要求,以重新喚活設計中所采用的岐阜縣高山市“飛彈春慶”傳統漆器技法的魅力。成立於1953年的日本設計委員會是一傢以啓發社會設計力為己任的機構。長年以來,這個機構匯集瞭日本最有活力的建築傢,設計傢及評論傢,目前已有26位成員參與其中。該機構自發進行畫廊運營,Good Design設計奬評選及策展等藝術活動,近期也開展瞭扶植日本傳統産業的新項目。

但問題在於:設計師們對傳統工藝望而卻步,並不能將其信手拈入設計之中。究其緣由,則在於他們對於傳統的造型經驗性的理解之中。我們知道傳統的造型並非來自設計師的精心設計,而是脫胎於離不開柴米油鹽醬醋茶的日常生活,它的成型來自人們多年生産生活中所積纍的經驗及智慧。恰如由富含石灰的水滴所形成的鍾乳之美中充滿瞭時間的魔力,日常生活中人類無數的行為成為瞭孕育傳統造型的無形之手。那麼,也不難理解為何設計師們會在聽聞日本設計委員會的要求之時,麵對“飛彈春慶”這門傳統技藝的創新挑戰而猶豫不決的心情瞭。

但委員會成員們卻對日常生活抱有濃厚的興趣,他們之所以可以成為成功的專業設計師也得益於他們不同於人的著眼日常的洞察力和付諸實踐的行動力。設計的器物如果可以成為日常生活的伴侶,即使麵對傳統漆器技藝的挑戰,潛藏在設計師心中那一團熱情之火也會愈燃愈烈,這可謂設計師不可抑製的本能反應。傳統漆器匠人的共同作業也可彌補設計師在傳統技藝方麵的不足,使得這種傳統在其設計上的體現成為可能,那麼設計師接受漆器的挑戰也成為瞭自然而然的選擇。這樣一來,設計師並非隻是創作“形”式,更多的是作為將脫胎於古代生活的傳統技藝引入現代生活並為現代人所欣賞的媒介。這樣的設計也可重新喚起漆料這種已遠離現代生活多時的傳統材料的生命力,現代人也得以親身感受傳統漆器的魅力。

“椀一式”這個設計主題也是基於“日常”,其涉及的物件並非遠離現代人生活的重箱(日式傳統分層飯盒)或茶道用具,而是日常生活中最為常見的“汁椀[1](湯碗)”。如此一來,設計師也不必拘泥於傳統造型,可以大膽地進行創作。日本人身邊最為常見的漆器便是“汁椀”,那麼與其最為相襯的餐具就要數“飯碗”瞭。再擺上一副筷子,呈現在托盤之上,這樣便可成為“一式(一套)”。設計師這種設計巧心促成瞭整個設計主題的誕生。

如果是每天都會使用到的“汁椀”和“飯碗”,即使價格貴一點也想收入囊中是日本人都會有的普遍想法。基於這樣的考量,我提議以“椀一式”作為點綴餐桌的工藝品的總稱,為有經濟能力的成年人提供新舊結閤的審美物件。和陶藝界已經成功的“夫妻茶碗”概念一樣,“椀一式”這種聽似綿綿的辭藻中也有著深植於心的廣告效果。

另外,為瞭漆器技藝的傳承發展和産地區域健康的經濟活力,設計如“汁椀”等使用人群最為廣泛的日常用品也成為瞭必然之舉。對於“飛彈春慶”漆器自身來說,這也為其提供瞭製作漆椀的良機,更是事關其未來傳承發展的關鍵課題。“椀一式”的構思正是處於這樣的目的,作為試金石應運而生的。

這樣的創作理念吸引瞭深澤直人、原研哉、岩崎信治、川上元美、小泉誠、黑川雅之、鬆永真及佐藤卓,共計八位設計大師最終決定參與其中,他們潛心設計,與“飛彈春慶”製漆技藝迸撞齣無以倫比的絕美火花。

本書後半部分轉入“重與箱”的設計主題。我們在接受這項設計企劃案之初,徘徊在腦海中的並非是對設計本身的重視,而是對如何以不一樣的設計盡善盡美地展現飛彈春慶製漆技藝本身的絕妙。在箱(便當盒)的設計過程中,講求簡潔之美的造型因無法在設計本身上有所突破而成為瞭難題。設計師們普遍認為如果銷路不好,那麼問題不在造型設計,而在於設計者在設計過程中對消費者在實際應用中可能遇到的不便之所考量不足。這也是將“重與箱”與“椀一式”分為兩章的原因所在。參與“椀一式”與飛彈春慶産生交集的設計師們將以個人的視角分享設計過程中的思量和抉擇。

椀一式 飛彈春慶x日本設計委員會

汁椀是日常生活中每天都會使用到的漆器,它和飯碗一樣,都是用手捧著,都會與雙唇發生接觸。汁椀的特彆之處就在於它的邊緣會直接入口,使用的人則享受熱騰騰的湯汁。傳統的日本飲食中一定會使用到筷子,而汁椀所使用的漆料也和筷子上的一樣。不管時代之潮如何洶湧,隻要是日本人都會默默地對精美的漆器産生欲望,使其成為他們日常生活中不可或缺的伴侶。因此,汁椀可謂日本飲食文化的精髓。如果每天都有一碗熱騰騰的“汁”湯暖身,生活也會越來越紅火吧。這次的飛彈春慶傳統漆器便是在這樣的理解下成形,以“汁椀”的形式將傳統再度創新,為“汁椀”這種每一天溫暖日本人心的器物開闢瞭新的道路。

值得一提的是在技術上支持設計師的並非飛彈春慶漆器的一般製作者,而是有著豐富經驗的匠人。正是有瞭他們的協助我們纔得以製作齣如此成熟的産品,每一件都寫滿自信,他們也為日後的量産提供瞭強大的技術支持。“椀一式”這個企劃最初的目的也在於將來自經驗豐富的曆史産區,以過硬的技術為保障而製作的漆器重新引入日本人的日常生活之中。

作為設計師的深澤直人、原研哉、岩崎信治、川上元美、小泉誠、黑川雅之、鬆永真及佐藤卓,曾多次造訪飛彈春慶的原産地,對飛彈春慶的特徵及製作方法進行詢問和記錄,製作過程中也不斷地與當地手藝人交換意見。正因為他們的努力纔得以製作齣如此精良的漆器産品。同時精心選擇適閤與汁椀配對的飯碗作為一對,置於托盤之上,再配以筷子。這樣,“椀一式”纔得以以餐具套裝的形式呈現在大傢麵前。

日文中“椀”與“碗”分彆指使用木胎或瓷土製作而成的餐具或茶具。因此偏旁分彆使用“木”和“石”以示製作材料的差異。(譯者注)

用戶評價

這本書的裝幀本身就體現瞭一種匠人精神,精裝的質感拿在手裏沉甸甸的,油墨的散發齣的味道都讓人感到愉悅。我一直認為,關於“器”的書,其本身的呈現方式也必須是精品,這本書完美地做到瞭這一點。內容上,我主要被它對“日常”的挖掘所吸引。它沒有把漆器僅僅放在博物館的玻璃櫃裏供人瞻仰,而是將它們請迴瞭我們的餐桌,廚房,甚至臥室。書裏描繪的那些因為長年纍月使用而留下的細微劃痕和包漿,比任何華麗的辭藻都更有說服力,它們講述的是“時間”的故事。這種將高雅藝術拉迴日常的努力,是我在其他同類書籍中很少看到的。對我而言,它更像是一本關於如何優雅地“生活”的指南,漆器隻是載體,探討的內核是對生活細節的把握。

評分這本書簡直是打開瞭新世界的大門,讓我對日常生活中那些不起眼的器物産生瞭全新的認識。我原本以為漆器就是那種紅黑相間的傳統工藝品,直到我翻開這本書,纔發現原來“椀一式”這個概念涵蓋瞭如此廣闊的領域。它不僅僅是在介紹製作工藝,更是在探討器物與人、與生活之間的關係。書中對不同時期、不同地域漆器的風格演變描述得細緻入微,從材料的選擇、紋飾的寓意到日常的使用場景,都有深入的剖析。作者的文字功底非常紮實,既有學術研究的嚴謹性,又不失對美學的細膩捕捉。讀完之後,我再看傢裏的任何一個碗碟,都會忍不住去思考它的“一式”是什麼,它經曆瞭怎樣的曆史沉澱。這本書不隻是給專業人士看的,對於任何一個對生活美學、對傳統手工藝感興趣的人來說,都是一場視覺和思想上的盛宴。它讓我開始留意身邊那些被我們忽略的“器物哲學”。

評分這本書給我帶來的最大啓發在於對“功能性美學”的重新定義。我們常常贊美藝術的美,卻忽略瞭那些每日相伴的實用物品所蘊含的巨大美學價值。作者通過“椀一式”這個切入點,成功地論證瞭器物的美並非空中樓閣,而是紮根於其使用目的和材料特性的完美結閤。書中那些關於漆器“手感”和“溫度”的描寫,極其精準地捕捉到瞭木胎與漆層帶來的獨特觸覺體驗,這是任何二維圖片都無法完全傳達的。我特彆欣賞書中對“不完美之美”的推崇,那些經年纍月的使用痕跡,在書中被提升到瞭工藝的延續性層麵,這非常具有人文關懷。讀完後,我不再隻是“擁有”一件器物,而是開始與它“共處”,去理解它如何適應我的生活節奏,如何成為我生活敘事的一部分。這是一本真正讓人學會“慢下來”欣賞細節的寶典。

評分如果用一個詞來形容這本書的閱讀體驗,我會選擇“沉浸式”。作者的筆觸如同細膩的絲綫,將漆器的曆史脈絡織成瞭一幅宏大又精妙的圖景。我印象最深的是書中對不同地區漆藝流派的對比分析,比如九州的沉穩厚重與關東的輕盈靈動之間的分野,那種差異不僅僅是技法的不同,更是地域文化性格的投射。這本書的知識密度非常高,但閱讀起來卻絲毫沒有晦澀感,這要歸功於作者對專業術語的恰當解釋和類比。它成功地讓一個對漆器僅有皮毛瞭解的愛好者,迅速建立起一個完整的知識框架。我已經開始用更挑剔的眼光去審視我收藏的一些老物件,試圖從中找齣書中提到的那些微妙的“印記”。這本書絕對值得被反復閱讀和品味。

評分說實話,拿到這本書的時候,我對“椀一式”這個說法還有點懵,但隨著閱讀的深入,我越來越佩服作者構建知識體係的巧妙。這本書的敘事結構非常流暢,它不是那種堆砌圖片的圖錄,而是用一種非常生活化的視角,將冰冷的器物與火熱的曆史和人情味串聯起來。比如,書中有一章專門講瞭不同季節的“椀”該如何搭配不同的菜肴,這完全顛覆瞭我過去“一個碗吃所有”的認知。它讓我意識到,器物的使用本身就是一種儀式感,一種對生活品質的追求。書中的圖片選取也極為考究,高清晰度的細節展示,讓人仿佛能觸摸到漆麵的溫潤觸感。我特彆喜歡作者在討論修復工藝時所流露齣的那種敬畏之心,那是對手藝人幾代人智慧的尊重。這本書讀起來不纍,但後勁十足,每次閤上書本,都會引發我對自己生活方式的深思。

評分可以當工具書查閱

評分拆開瞭,但是還沒看,等看瞭再追評好瞭?

評分很好很好!京東自營值得信賴

評分很好的書,看完再買推薦給朋友。

評分漆器還是很有魅力的,特彆在光綫暗淡的地方看過去,啊呀如果上麵有金蒔繪太棒瞭

評分希望有更多優惠,更多活動。

評分好

評分是正版,,發貨也快,,印刷精美,,,是不錯的一本資料書

評分速度快服務好

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![歌劇欣賞十八講 [18 Opera Lectures] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10865539/722b248d-c4c9-444c-8c86-726160764c66.jpg)

![江曉原科幻電影指南 [A Guide Sci-fi Films] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11763186/55f69bc6N5948c4f4.jpg)