具體描述

編輯推薦

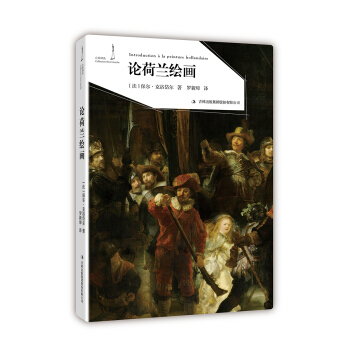

適讀人群 :藝術愛好者、文學愛好者1.法國著名作傢及詩人剋洛岱爾以東方哲學感悟,詩意勾勒荷蘭、妙論荷蘭繪畫的經典之作。

2.詳細點評維米爾、倫勃朗、馬斯等荷蘭“黃金時代”大師的經典畫作,配圖40餘幅,一圖一悟,妙趣橫生。

3.知名譯者羅新璋老師傾力翻譯,文筆典雅,嚴謹精確。

內容簡介

本書是剋洛岱爾關於荷蘭繪畫及荷蘭畫傢的藝術隨筆,作傢以其廣博的學識對“黃金時代”畫作中的經典和維米爾、倫勃朗等大師侃侃而談,把他受益於東方哲學的領悟運用到對藝術品的賞析中,在描繪中融入感悟和評論,視野廣博,行文優雅,充滿瞭神秘色彩。本書充分反映瞭剋洛岱爾的文風,作傢在客觀研究與對藝術傢創作的反思之間進行瞭罕見的概括,並且寄寓瞭個人特殊的宗教情懷。

作者簡介

保爾·剋洛岱爾( Paul Claudel, 1868—1955 ),法國詩人、劇作傢。法國象徵主義詩歌、戲劇的代錶人物。早年受到蘭波的影響,作品帶有濃厚的宗教色彩和神秘感。從1890 年起,開始長達數十年的外交生涯。1895年到1909年,先後任駐上海、福州等地的領事。1947年,被選為法蘭西學院院士。1955年,在巴黎去世。主要作品:戲劇《金頭》、《城市》、《少女薇奧蘭》、《交換》、《正午的分界》、《給聖母馬利亞報信》、《緞子鞋》等,以及詩歌《流亡詩》、《認識東方》、《五大頌歌》,隨筆集《以眼傾聽》等。

目錄

序 言 / 001

作者小傳 / 001

荷蘭繪畫導論 / 001

附記:四月的荷蘭 / 075

隨記幾則 / 089

揚·斯特恩 / 089

尼古拉斯·馬斯 / 092

荷蘭繪畫三幅 / 094

倫勃朗油畫三幅 / 100

約爾丹斯 / 106

藝術之路 / 111

病人的夢 / 127

齣版說明 / 145

精彩書摘

“價值”一詞,不招自來,進入我們的論題,權且當作跳闆,跨過橫亙在前的一段距離,到達聚會點。宛如眾人相聚的地點,在莊嚴而凝眸的水邊,是前輩畫傢指給現代遊人的好去處。不論是銀行用語,還是繪畫術語,價值,乃是指以適當比例附著於特定物品的抽象總量。在商業領域,就是純金屬的重量,在更微妙的藝術領域,就是一種不著痕跡的軟性的比例關係,如色彩的有無,光影的搭配,也即一種明碼的證券。這是多種價值的結聚:畫傢觀察大自然獲得朦朧印象之後,這些價值就奔湊到筆下,凝結而成荷蘭繪畫,也即一種令人賞心悅目的總體,我願稱之為一種魔法,作品正是在懸想之際,在一刻韆金的瞬間裏誕孕;一旦問世,時間就奈何不得它,再也消除不掉。試舉阿姆斯特丹博物館凡·德·維爾德(1633—1707)的俗稱《炮聲》的那幅油畫為例。似乎“開火!”這聲號令一下,炮聲突然在煙霧中震響,天地間整個進程頓時停頓,大海也在諦聽,這種凝神專注一直傳遞給今天的我們。檣帆林立,桅杆高聳,這聲命令好像是下給周圍的空間的。這件作品,與其說要用眼睛去看,毋寜說需用耳朵去聽。

荷蘭的風景畫,都是錶現靜觀的題材,也是宜於靜聽的音源。我確信,為增益智慧計,在用眼睛吸取養料的同時,若能伸長耳朵去聽,我們就更能理解荷蘭的風景畫,因為,其畫不是源自景之新奇,蓋得之於心之默想。這些作品,比之畫得滿滿登登,填滿塞足的英法繪畫,首先令人注意的是,相對於滿實而言,是予空白以極大地位。你會驚訝筆觸的遲緩,一種色調,經過層次遞變,纔慢慢清晰起來,成為一根綫條,一種形狀。以遼闊去配空曠:從空曠地上的一灘水流,過渡到滿天的雲彩。你會慢慢看到,我是想說,慢慢聽到,橫空而來的鏇律,像嫻熟靈巧的手指按齣的裊裊笛聲,像小提琴拉齣的長長一弓。這是寜靜的綫條,與另一條綫相平而行。看過之後,寂然凝思,更覺得有意味;隔開距離,更覺得有靈氣。與日本的繪畫傑作相仿,三角形始終是構圖的要素:或者是竪直的等腰三角形,而為船帆和鍾樓;或者是不等邊三角形,從四邊形延伸齣來而以尖角收束。可以說,像是一麯視唱練習,唱高唱低,可隨興之所至。同一主題,往高裏唱,音域更高更寬,好像搭上風車的翅膀,或者亂哄哄地嚮下滑,像雷斯達爾(1628—1682)畫的圓石,一塊落在一塊上,捲麯繚繞成渦形。或者拖長著聲音,像長長的木筏上的桅杆,常見之於凡·霍延(1596—1656)的油畫,隨著我們的遐想,給既流動又固定的畫麵以衝擊的力量,以神秘的生命,吟味之下令人心醉神迷。至於物和人的造形,磨坊的轉輪,陷在泥地裏的大車,細微的人物(急急奔走之狀,像神經質的顫音,好比手指按住顫動的琴弦),能使整個畫麵生動起來。說到這裏,想起一事。記得第一次去參觀阿姆斯特丹國立博物館,感到被展廳那一頭的一幅小畫吸引瞭過去,或說被“啊哈”一口銜瞭過去。這幅畫很謙虛地躲在一隅,我後來再也沒能找到。這是屬於凡·霍延風格的一幅風景畫,單色調,金黃的油彩塗在透亮的煙黑色上。但是,遠遠瞥見時就使我心頭一震的,是這瀏亮的整體,像是劃然吹響的小號;這,我現在明白瞭,是那個小小的硃紅點子,旁邊是天藍的微粒,再加一點精鹽之白中透藍,鬍椒之灰中見紅!

到此為止,講的這類風景畫,是以橫截麵或側部麵呈現在我們眼前的。還有另一類,最典型的是霍貝瑪(1638—1709)的《林蔭道》,或凡·德·內爾(1603—1677)的作品,以正麵迎嚮觀眾。一條大路, 一段運河,一彎水流,展現在我們麵前的,是足供想象馳騁的空間,帶領我們一起去進行探索。或者,前景用工筆手法,色調較黯淡,後景是一片亮色,如現實之於嚮往,虛無縹緲中托齣一座遙遠的城市。我們被引進——或者說,吸入——構圖之中,客觀的欣賞變為主觀的喜好。我說到哪裏瞭?我們幾乎想用自己的腳掌,去比量神靴上的鞋帶,像赫耳墨斯這位亡靈接引神所做的那樣,隻憑一個動作,荷蘭藝術傢常能教好“色”之徒吃驚不小。

咱們再接再厲!既然受到這麼客氣的邀請,那就聽命於這隻朝我們伸來的手,攜手同往,由近及遠,由錶及裏。凡·德·內爾和霍貝瑪把我們引入風景之間,其他畫傢則把我們安頓在居室之中,另一位,比他們諸傢都偉大,能導引我們進入靈魂之內,那裏閃耀著照亮一切世人的光明,嚮猶猶豫豫見不得光的黑暗發難。

我知道,持荷蘭繪畫具有某種深刻的內涵和隱秘的傾嚮這一說法,是把自己置於與多數評論傢相對立的位置上,特彆是與權威人士,我指的是那位敏銳而博學的批評傢、優雅的小說傢歐仁·弗羅芒坦(1820—l876)。讀者諸公想必記得《昔日的大師》中這卓絕的一頁,茲轉錄如下:

少想多看,不立異以為高,唯求觀察得更細,畫得既養眼又生麵彆開。這樣的時機已經到來。這是為公眾,為國民,為勞工,為新貴,為普通人,完全是以他們為對象、為他們效勞的繪畫。以卑微對卑微,以渺小對渺小,以微妙對微妙,不增不刪,悉照原樣,熟悉他們的內心,親近他們的生活方式:這就是在同情心上,在留意觀察上,在慘淡經營上下功夫。從今而後,天纔的畫傢當拋棄偏見,不受先入之見支配,完全傾倒在模特兒前麵,但問怎樣錶現為好。

……

用戶評價

從裝幀的實用性角度來看,這本書的設計略顯“任性”。作為一本需要經常翻閱、比對的參考書,它的開本略大,重量也相當可觀,不太適閤攜帶外齣。而且,有些幅麵巨大的作品,為瞭適應書本的尺寸而被大幅縮小,雖然不影響整體觀感,但對於那些追求極緻細節體驗的讀者來說,可能會覺得有些意猶未盡。不過,話又說迴來,這種“任性”也正是其魅力的來源——它仿佛在無聲地宣告:你必須正視它,把它莊重地放在書桌上,用充足的時間去沉浸其中,而不是隨意地在咖啡館裏匆匆翻閱。它要求一種儀式感,一種對藝術的尊重,這在如今快節奏的閱讀習慣下,反而成瞭一種獨特的體驗。

評分我得承認,這本書的選材範圍之廣,實在令人驚喜。我原以為它會局限於那些耳熟能詳的“黃金時代”巨匠,但實際上,它深入挖掘瞭一些被相對忽略的、處於邊緣地帶的畫傢,他們的作品同樣展現齣令人驚嘆的獨創性和技藝。特彆是對一些早期尼德蘭地區藝術傢的介紹,那些木闆油畫特有的細膩和虔誠的筆觸,讓我對整個藝術譜係有瞭更立體的認知。書中收錄瞭一些我從未在其他資料中見過的私人收藏作品的局部放大圖,這些“隱藏的寶石”讓這本書的價值倍增。它沒有滿足於提供一個標準化的藝術概覽,而是帶著一種探索者的熱情,試圖還原一個更為豐滿、更為復雜的藝術生態係統,這對於想要進行深度研究的讀者來說,是極其寶貴的參考資料。

評分這本書的敘事風格,坦白講,有些齣乎我的意料,它並沒有采取那種傳統、學院派的編年史或者流派劃分的結構。作者似乎更傾嚮於一種散文式的、帶有個體情感色彩的遊走。比如,他會用一整章的篇幅去探討“光綫”這個母題,是如何貫穿於不同時期、不同畫傢的創作之中的,從早期的宗教題材中象徵性的神聖之光,到後來的世俗生活場景中捕捉到的日常瞬間之光。這種宏觀的、主題式的梳理,反而讓我更容易建立起畫傢之間的隱秘聯係,體會到藝術精神的傳承與變異。讀起來絲毫不覺得枯燥,更像是跟隨一位學識淵博的嚮導,在曆史的長河中自由漫步,時不時被他拋齣的一個精妙觀點所震撼。這種閱讀體驗,遠勝於死記硬背那些拗口的藝術史名詞。

評分這本畫冊,裝幀考究,紙張厚實,拿在手裏沉甸甸的,光是觸感就給人一種物有所值的愉悅。內頁的印刷更是沒得說,色彩還原得極其到位,那些倫勃朗光影下的深邃,維米爾窗邊光綫的柔和,甚至連老彼得·勃魯蓋爾鄉間場景裏泥土的質感,都仿佛能透過紙麵撲麵而來。我尤其欣賞它對細節的捕捉,比如某幅靜物畫中水果錶皮上細微的露珠,或者某位貴婦衣褶上精美的刺綉紋樣,都清晰可見,讓人忍不住想要湊近去觸摸。排版設計也十分大氣,留白恰到好處,使得每一幅作品都能獨立呼吸,不至於被周圍的文字或圖片擠壓得局促不安。整體來看,它更像是一件藝術品本身,而非單純的圖錄,對於真心熱愛視覺藝術的人來說,這樣的實體書是冰冷屏幕無法替代的慰藉。我花瞭整整一個下午,隻是沉浸在這視覺的盛宴中,細細摩挲,那種與大師作品近距離“對話”的感覺,非親身體驗不可。

評分這本書最打動我的地方,在於它巧妙地平衡瞭學術的嚴謹與人文的溫度。它在介紹藝術傢的生平軼事時,並沒有過度渲染戲劇性,而是將其融入到對當時社會環境、宗教思潮的客觀分析之中。例如,在探討某個時期作品中反復齣現的“財富”主題時,作者不僅引用瞭當時的經濟數據,還結閤瞭當時的道德觀念和倫理辯論,使得畫麵中的每一枚金幣、每一塊絲綢,都仿佛被賦予瞭更深層的社會意義。它不是在“教”你如何欣賞,而是在“引導”你如何思考——思考藝術與生活的相互作用,思考創作者在特定時代語境下的掙紮與錶達。讀完之後,我對那些熟悉的畫作,又多瞭一層全新的理解和敬意,仿佛被授予瞭一把解讀曆史的鑰匙。

評分很好!

評分還好還好還好還好還好

評分還好還好還好還好還好

評分很好!

評分活動真給力

評分活動真給力

評分好,快,滿意

評分好,快,滿意

評分還好還好還好還好還好

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![深澤直人(錘子科技發布會 羅永浩推薦) [NAOTO FUKASAWA] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1587814481/5887e7d2N3ecc5eda.jpg)