具体描述

内容简介

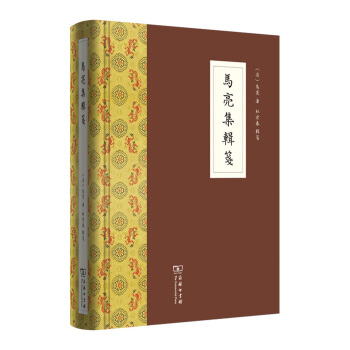

本书汇集两岸故宫及台北“中研院”所藏马亮文献凡400多件,逐一抄录、标点。并查照《上谕档》和《清实录》,采用对校、理校、补证及考辨之法,以朱批原件为准,对其奏折、函牍进行标点、校勘与补正,详细而系统地考证其在任期间对外交涉、发展生产、推行教育、捐资助赈、关注民生等方面的所做的贡献和取得的成就,真实地再现当时中央王朝对边疆地方治理情况以及各个历史事件的演变进程,以期达到反映目前zui新研究成果之目的,为清史研究者提供一部内容非常确信、资料极为丰富、内容较为完备的研究文本。作者简介

马亮(1845—1909),原隶汉军正白旗,改隶满州正白旗,哈丰阿巴图鲁。同治五年(1866),补骁骑校。八年(1869),加佐领衔。十二年(1873),升协领,晋副都统衔。光绪元年(1875),署巴里坤领队大臣。九年(1883),充防御。翌年,调补宁古塔佐领。十四年(1888),转拉林佐领。二十一年(1895),署伊犁镇总兵。二十六年(1900),补密云副都统。二十七年(1901),迁伊犁将军。三十一年(1905),调补乌里雅苏台将军,兼镶黄旗汉都统。三十四年(1908),补授成都将军。宣统元年(1909),卒于任。予谥勇僖。杜宏春,1965年9月生,字徒古,号知道,安徽省滁州市明光人,文学博士,石河子大学兵团屯垦戍边研究中心研究员,硕士生导师。任中学教师24年。2004年起先后负笈兰州大学、中央民族大学研究生院,专攻中国古典文献学,分别获得文学硕士、博士学位。为本科生、研究生讲授古代文学、古代汉语、明清小说、中国传统文化、古典文献学等课程,先后在《聊城大学学报》、《石河子大学学报》等刊物上发表学术论文20多篇;主持完成国家社科基金2项、国家古籍出版基金3项、省部级5项(含教育部重大项目1项);主要著述有《游蜀疏稿校证》、《陶模奏议遗稿补证》、《刘锦棠集辑笺》、《吴棠行述长编》、《伊犁將軍马、广奏稿校笺》等。

目录

凡例………………………………………………………………………………………………1篇首 遺摺、賜卹上諭等…………………………………………………………………………3

上篇 奏議…………………………………………………………………………………………17

中篇 電報 外交函牘……………………………………………………………………………397

一電報……………………………………………………………………………………………399

二外交函牘………………………………………………………………………………………415

下篇 附錄

一 馬亮被保及奏謝等摺件……………………………………………………………………433

二 馬亮被參之案………………………………………………………………………………448

參考文獻…………………………………………………………………………………………479

跋…………………………………………………………………………………………………495

精彩书摘

〇一賜卹上諭宣統元年十月初一日(1909年11月13日)

宣統元年十月初一日,內閣奉上諭:成都將軍馬亮由行伍隨同多隆阿等,轉戰陝、甘、新疆等處,卓著戰功。旋經簡授密雲副都統,洊擢將軍,宣力有年,克勤厥職。茲聞溘逝,悼惜殊深!加恩著照將軍例賜卹。任內一切處分悉予開復;應得卹典,該衙門察例具奏;靈柩回旗時,沿途地方官妥為照料。伊子候選同知廣榮,著以知府分省補用,用示篤念藎臣至意。欽此。

〇〇二盤查伊塔道庫存餉銀兩片

光緒二十七年十二月二十八日(1902年2月6日)

再,查光緒十四、十五兩年,前將軍色楞額任內應行封儲伊塔道庫湘平銀十萬兩,經奴才長庚催追足數,於光緒二十三年六月初九日附片奏明,封儲惠遠城糧餉處銀庫,不准擅動,每年年底由將軍、副都統會同盤查,具奏結報一次,以昭慎重。業於光緒二十六年十二月二十九日將盤驗無虧緣由奏報在案。茲屆光緒二十七年年底盤查之期,據兼署粮餉章京主事職銜吉罕泰等出具印結,呈報前來。奴才等即於十二月二十八日親赴該庫查驗,所有前項封儲湘平銀十萬兩,均係實存在庫,並無虧短。除將印結加結送部查核外,理合附片陳明。伏乞聖鑒。謹奏。

(硃批):戶部知道

……

前言/序言

凡例一、底本與校本。本文以中國第一歷史檔案館藏《硃批奏摺》和《錄副奏摺》與臺北“故宮博物院”藏《軍機處摺件》和《宮中檔》為底本,以《清代新疆稀見奏牘彙編·伊犁將軍馬廣奏稿》(馬大正、吳豐培等編,新疆人民出版社,1996年版)為校本,並查照《上諭檔》、《清實錄》及《起居注》,採用對校、理校、補證及考辨之法,逐件逐字對照,相互校勘,以硃批原件為准。

二、標點。本書一律採用新式標點。

三、校勘。以校本校底本,採用校勘、補正及考辨之法,逐字校勘,並於頁腳出校。

四、補證。對折件所涉之事件或文獻,查找出處,並補錄,以資參考;重要人物予以注釋,相關館藏文獻全文照錄,以保證文獻的准確與完整。

五、為方便起見,本文按時間先後編排序號,並於標題下方附中、西日期,俾資查照。

六、凡會銜之作,即便非主稿者,亦一併錄入,俾期全面而資參觀。

七、本文引用縮略語如下:

1、中國第一歷史檔案館藏《硃批奏摺(片)》和《錄副奏摺(片)》,正文部分一律簡稱“原件”和“錄副”,腳注一律用全稱。

2、臺北“故宮博物院”藏《宮中檔》和《軍機處摺件》,統一簡稱為《軍機及宮中檔》。

跋

本書材料的收集、購買、整理與研究,閱時三年。在此期間,山東大學儒學高等研究院教授、博士生導師杜澤遜先生,全国高等院校古籍整理研究工作委员会古籍信息研究中心主任顧歆藝先生,國家圖書館陳秉松先生,臺北故宮博物院王威華先生,始終殷殷鼓勵,鼎力贊襄;揚州大學文學院教授、好友郭院林先生,對本書的編寫與出版時加鞭策,並欣然賜序;商務印書館編輯吳凡先生,為本書的順利出版,不辭勞瘁,往復函商,多所補苴。此外,石河子大學發展規劃處為本書的出版提供資助,謹此一併致謝。

由於本人學識淺陋,智慮庸愚,兼之時間倉促,紕謬、不當之處,實所難免,敬祈海內外方家不吝賜正。

杜宏春

用户评价

这本书的语言风格犹如一位经验丰富的老匠人,对于材料的掌握达到了炉火纯青的地步。它的句子结构极其考究,很少见到冗余的形容词堆砌,每一个词语都像是经过千锤百炼的精钢,锋利且准确地刺中要害。特别是作者在描绘自然现象时的笔法,达到了近乎科学的精确度,却又丝毫不失艺术的感染力。比如他对一场夏日雷雨来临前空气中气味变化的细腻捕捉,简直令人叹为观止,仿佛能透过文字闻到泥土被湿润后的独特芳香。这种克制而又饱满的表达方式,使得全书的基调显得非常沉稳大气。它不是那种哗众取宠的畅销书,而更像是一部需要静下心来,甚至需要反复摩挲才能体会其中深意的学术性作品,但其文学魅力又远超纯粹的学术论著。

评分我必须承认,阅读这本书的过程充满了挑战,但这种挑战带来的回馈却是巨大的。它的哲学思辨部分,无疑是全书的骨架,它深入探讨了“存在”与“虚无”的界限,但作者的论述方式极为狡猾,他从不直接给出现成的答案,而是通过构建一系列充满象征意义的寓言故事,引导读者自己去搭建逻辑的桥梁。这些故事的意象往往非常晦暗和象征化,初读时可能会感到迷茫,但随着对前文铺垫的理解加深,那些碎片化的信息会逐渐整合,形成一个宏大的认知体系。这本书的布局非常宏大,像是一个精密的钟表,每一个齿轮——无论是人物的独白还是环境的描写——都服务于整体的运转。对于那些习惯于被动接受信息的读者来说,这本书或许会显得有些“高冷”,但对于渴望深度参与构建意义的阅读者来说,它无异于一座知识的宝库。

评分这本书的叙事结构颇为精妙,它采用了一种类似于多线并行的叙事手法,将看似不相关的几条线索,在适当的时机巧妙地编织在一起。我一开始觉得有些分散,但随着阅读的深入,那种“柳暗花明”的豁然开朗感便油然而生。最让我震撼的是作者对历史事件的独特解读视角,他没有选择宏观的政治叙事,而是深入到个体命运的微观层面,通过对几位边缘人物的侧写,勾勒出了那个时代复杂幽微的人性光辉与阴影。文风上,它带有明显的先锋实验色彩,句子长短错落有致,偶尔会运用一些古典诗词的句式,但又被一种现代的、近乎冷峻的观察者姿态所平衡。它迫使读者跳出固有的思维定式,去重新审视那些教科书上被简化了的历史符号。通篇读下来,如同经历了一场思维的深度淬炼,让人对“真实”的定义产生了更深层次的思考。

评分这本书最让我感到惊喜的是其对于“瞬间性”的捕捉能力。作者仿佛拥有一种慢镜头回放的魔力,能够将一个极其短暂的情感波动或一个毫不起眼的日常动作,拉伸成一段具有史诗般厚重感的篇章。书中的情感表达极为内敛,没有歇斯底里的呐喊,更多的展现为一种深埋于内心、通过细微的肢体语言或眼神交流所传递出的复杂情愫。这种“此时无声胜有声”的处理手法,极大地考验了读者的共情能力和观察力。作者对“等待”这一主题的探讨尤为深刻,他描绘了无数种等待的姿态、等待的心境、等待时窗外景物的微妙变化,将时间的流动性具象化了。整本书读下来,你会发现自己不自觉地放慢了呼吸的节奏,学会了去欣赏那些被快节奏生活所忽略的、稍纵即逝的美好与哀愁。它像一杯陈年的威士忌,初尝平淡,回味悠长。

评分这本书的开篇便以一种近乎手札的笔触,将我们带入一个充满烟火气与诗意的古代文人世界。作者似乎并不急于阐述宏大的主题,而是将笔锋聚焦于那些被历史洪流冲刷后略显模糊的细节。我尤其欣赏作者对园林艺术的描摹,那种曲径通幽、移步换景的构筑美学,不仅仅是建筑层面的呈现,更是一种心境的投射。每一个假山、每一株老树,都仿佛在无声地诉说着光阴的故事。文字的节奏舒缓而富有韵律感,读来让人自然而然地感到心神安定,仿佛置身于江南深处,听着细雨敲打芭蕉的声音。书中的人物对话生动鲜活,即便是对古代典籍的引用,也处理得恰到好处,不显晦涩,反而增添了几分古雅的趣味。它不是那种追求情节跌宕起伏的小说,而更像是一篇精心打磨的散文集,字里行间流淌着对生活本真的探寻与热爱,读完后,会让人忍不住停下来,细细回味一番窗外的景色。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![丝绸之路1 丝绸之路历史沿革 [History Of The Silk Roads] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12028352/57cd4a2fNb7c36c52.jpg)

![亚历山大二世:最后的伟大沙皇(精装本) [ALEXANDR II:The Last Great Tsar] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12054415/58cf968bN0f3fa72c.jpg)