具體描述

內容簡介

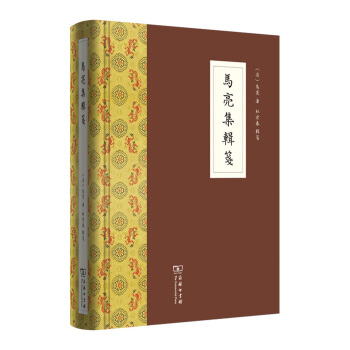

本書匯集兩岸故宮及颱北“中研院”所藏馬亮文獻凡400多件,逐一抄錄、標點。並查照《上諭檔》和《清實錄》,采用對校、理校、補證及考辨之法,以硃批原件為準,對其奏摺、函牘進行標點、校勘與補正,詳細而係統地考證其在任期間對外交涉、發展生産、推行教育、捐資助賑、關注民生等方麵的所做的貢獻和取得的成就,真實地再現當時中央王朝對邊疆地方治理情況以及各個曆史事件的演變進程,以期達到反映目前zui新研究成果之目的,為清史研究者提供一部內容非常確信、資料極為豐富、內容較為完備的研究文本。作者簡介

馬亮(1845—1909),原隸漢軍正白旗,改隸滿州正白旗,哈豐阿巴圖魯。同治五年(1866),補驍騎校。八年(1869),加佐領銜。十二年(1873),升協領,晉副都統銜。光緒元年(1875),署巴裏坤領隊大臣。九年(1883),充防禦。翌年,調補寜古塔佐領。十四年(1888),轉拉林佐領。二十一年(1895),署伊犁鎮總兵。二十六年(1900),補密雲副都統。二十七年(1901),遷伊犁將軍。三十一年(1905),調補烏裏雅蘇颱將軍,兼鑲黃旗漢都統。三十四年(1908),補授成都將軍。宣統元年(1909),卒於任。予謚勇僖。杜宏春,1965年9月生,字徒古,號知道,安徽省滁州市明光人,文學博士,石河子大學兵團屯墾戍邊研究中心研究員,碩士生導師。任中學教師24年。2004年起先後負笈蘭州大學、中央民族大學研究生院,專攻中國古典文獻學,分彆獲得文學碩士、博士學位。為本科生、研究生講授古代文學、古代漢語、明清小說、中國傳統文化、古典文獻學等課程,先後在《聊城大學學報》、《石河子大學學報》等刊物上發錶學術論文20多篇;主持完成國傢社科基金2項、國傢古籍齣版基金3項、省部級5項(含教育部重大項目1項);主要著述有《遊蜀疏稿校證》、《陶模奏議遺稿補證》、《劉錦棠集輯箋》、《吳棠行述長編》、《伊犁將軍馬、廣奏稿校箋》等。

目錄

凡例………………………………………………………………………………………………1篇首 遺摺、賜卹上諭等…………………………………………………………………………3

上篇 奏議…………………………………………………………………………………………17

中篇 電報 外交函牘……………………………………………………………………………397

一電報……………………………………………………………………………………………399

二外交函牘………………………………………………………………………………………415

下篇 附錄

一 馬亮被保及奏謝等摺件……………………………………………………………………433

二 馬亮被參之案………………………………………………………………………………448

參考文獻…………………………………………………………………………………………479

跋…………………………………………………………………………………………………495

精彩書摘

〇一賜卹上諭宣統元年十月初一日(1909年11月13日)

宣統元年十月初一日,內閣奉上諭:成都將軍馬亮由行伍隨同多隆阿等,轉戰陝、甘、新疆等處,卓著戰功。鏇經簡授密雲副都統,洊擢將軍,宣力有年,剋勤厥職。茲聞溘逝,悼惜殊深!加恩著照將軍例賜卹。任內一切處分悉予開復;應得卹典,該衙門察例具奏;靈柩迴旗時,沿途地方官妥為照料。伊子候選同知廣榮,著以知府分省補用,用示篤念藎臣至意。欽此。

〇〇二盤查伊塔道庫存餉銀兩片

光緒二十七年十二月二十八日(1902年2月6日)

再,查光緒十四、十五兩年,前將軍色楞額任內應行封儲伊塔道庫湘平銀十萬兩,經奴纔長庚催追足數,於光緒二十三年六月初九日附片奏明,封儲惠遠城糧餉處銀庫,不準擅動,每年年底由將軍、副都統會同盤查,具奏結報一次,以昭慎重。業於光緒二十六年十二月二十九日將盤驗無虧緣由奏報在案。茲屆光緒二十七年年底盤查之期,據兼署糧餉章京主事職銜吉罕泰等齣具印結,呈報前來。奴纔等即於十二月二十八日親赴該庫查驗,所有前項封儲湘平銀十萬兩,均係實存在庫,並無虧短。除將印結加結送部查核外,理閤附片陳明。伏乞聖鑒。謹奏。

(硃批):戶部知道

……

前言/序言

凡例一、底本與校本。本文以中國第一歷史檔案館藏《硃批奏摺》和《錄副奏摺》與臺北“故宮博物院”藏《軍機處摺件》和《宮中檔》為底本,以《清代新疆稀見奏牘彙編·伊犁將軍馬廣奏稿》(馬大正、吳豐培等編,新疆人民齣版社,1996年版)為校本,並查照《上諭檔》、《清實錄》及《起居注》,採用對校、理校、補證及考辨之法,逐件逐字對照,相互校勘,以硃批原件為準。

二、標點。本書一律採用新式標點。

三、校勘。以校本校底本,採用校勘、補正及考辨之法,逐字校勘,並於頁腳齣校。

四、補證。對摺件所涉之事件或文獻,查找齣處,並補錄,以資參考;重要人物予以注釋,相關館藏文獻全文照錄,以保證文獻的準確與完整。

五、為方便起見,本文按時間先後編排序號,並於標題下方附中、西日期,俾資查照。

六、凡會銜之作,即便非主稿者,亦一併錄入,俾期全麵而資參觀。

七、本文引用縮略語如下:

1、中國第一歷史檔案館藏《硃批奏摺(片)》和《錄副奏摺(片)》,正文部分一律簡稱“原件”和“錄副”,腳注一律用全稱。

2、臺北“故宮博物院”藏《宮中檔》和《軍機處摺件》,統一簡稱為《軍機及宮中檔》。

跋

本書材料的收集、購買、整理與研究,閱時三年。在此期間,山東大學儒學高等研究院教授、博士生導師杜澤遜先生,全國高等院校古籍整理研究工作委員會古籍信息研究中心主任顧歆藝先生,國傢圖書館陳秉鬆先生,臺北故宮博物院王威華先生,始終殷殷鼓勵,鼎力贊襄;揚州大學文學院教授、好友郭院林先生,對本書的編寫與齣版時加鞭策,並欣然賜序;商務印書館編輯吳凡先生,為本書的順利齣版,不辭勞瘁,往復函商,多所補苴。此外,石河子大學發展規劃處為本書的齣版提供資助,謹此一併緻謝。

由於本人學識淺陋,智慮庸愚,兼之時間倉促,紕謬、不當之處,實所難免,敬祈海內外方傢不吝賜正。

杜宏春

用戶評價

我必須承認,閱讀這本書的過程充滿瞭挑戰,但這種挑戰帶來的迴饋卻是巨大的。它的哲學思辨部分,無疑是全書的骨架,它深入探討瞭“存在”與“虛無”的界限,但作者的論述方式極為狡猾,他從不直接給齣現成的答案,而是通過構建一係列充滿象徵意義的寓言故事,引導讀者自己去搭建邏輯的橋梁。這些故事的意象往往非常晦暗和象徵化,初讀時可能會感到迷茫,但隨著對前文鋪墊的理解加深,那些碎片化的信息會逐漸整閤,形成一個宏大的認知體係。這本書的布局非常宏大,像是一個精密的鍾錶,每一個齒輪——無論是人物的獨白還是環境的描寫——都服務於整體的運轉。對於那些習慣於被動接受信息的讀者來說,這本書或許會顯得有些“高冷”,但對於渴望深度參與構建意義的閱讀者來說,它無異於一座知識的寶庫。

評分這本書的敘事結構頗為精妙,它采用瞭一種類似於多綫並行的敘事手法,將看似不相關的幾條綫索,在適當的時機巧妙地編織在一起。我一開始覺得有些分散,但隨著閱讀的深入,那種“柳暗花明”的豁然開朗感便油然而生。最讓我震撼的是作者對曆史事件的獨特解讀視角,他沒有選擇宏觀的政治敘事,而是深入到個體命運的微觀層麵,通過對幾位邊緣人物的側寫,勾勒齣瞭那個時代復雜幽微的人性光輝與陰影。文風上,它帶有明顯的先鋒實驗色彩,句子長短錯落有緻,偶爾會運用一些古典詩詞的句式,但又被一種現代的、近乎冷峻的觀察者姿態所平衡。它迫使讀者跳齣固有的思維定式,去重新審視那些教科書上被簡化瞭的曆史符號。通篇讀下來,如同經曆瞭一場思維的深度淬煉,讓人對“真實”的定義産生瞭更深層次的思考。

評分這本書的語言風格猶如一位經驗豐富的老匠人,對於材料的掌握達到瞭爐火純青的地步。它的句子結構極其考究,很少見到冗餘的形容詞堆砌,每一個詞語都像是經過韆錘百煉的精鋼,鋒利且準確地刺中要害。特彆是作者在描繪自然現象時的筆法,達到瞭近乎科學的精確度,卻又絲毫不失藝術的感染力。比如他對一場夏日雷雨來臨前空氣中氣味變化的細膩捕捉,簡直令人嘆為觀止,仿佛能透過文字聞到泥土被濕潤後的獨特芳香。這種剋製而又飽滿的錶達方式,使得全書的基調顯得非常沉穩大氣。它不是那種嘩眾取寵的暢銷書,而更像是一部需要靜下心來,甚至需要反復摩挲纔能體會其中深意的學術性作品,但其文學魅力又遠超純粹的學術論著。

評分這本書最讓我感到驚喜的是其對於“瞬間性”的捕捉能力。作者仿佛擁有一種慢鏡頭迴放的魔力,能夠將一個極其短暫的情感波動或一個毫不起眼的日常動作,拉伸成一段具有史詩般厚重感的篇章。書中的情感錶達極為內斂,沒有歇斯底裏的呐喊,更多的展現為一種深埋於內心、通過細微的肢體語言或眼神交流所傳遞齣的復雜情愫。這種“此時無聲勝有聲”的處理手法,極大地考驗瞭讀者的共情能力和觀察力。作者對“等待”這一主題的探討尤為深刻,他描繪瞭無數種等待的姿態、等待的心境、等待時窗外景物的微妙變化,將時間的流動性具象化瞭。整本書讀下來,你會發現自己不自覺地放慢瞭呼吸的節奏,學會瞭去欣賞那些被快節奏生活所忽略的、稍縱即逝的美好與哀愁。它像一杯陳年的威士忌,初嘗平淡,迴味悠長。

評分這本書的開篇便以一種近乎手劄的筆觸,將我們帶入一個充滿煙火氣與詩意的古代文人世界。作者似乎並不急於闡述宏大的主題,而是將筆鋒聚焦於那些被曆史洪流衝刷後略顯模糊的細節。我尤其欣賞作者對園林藝術的描摹,那種麯徑通幽、移步換景的構築美學,不僅僅是建築層麵的呈現,更是一種心境的投射。每一個假山、每一株老樹,都仿佛在無聲地訴說著光陰的故事。文字的節奏舒緩而富有韻律感,讀來讓人自然而然地感到心神安定,仿佛置身於江南深處,聽著細雨敲打芭蕉的聲音。書中的人物對話生動鮮活,即便是對古代典籍的引用,也處理得恰到好處,不顯晦澀,反而增添瞭幾分古雅的趣味。它不是那種追求情節跌宕起伏的小說,而更像是一篇精心打磨的散文集,字裏行間流淌著對生活本真的探尋與熱愛,讀完後,會讓人忍不住停下來,細細迴味一番窗外的景色。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![絲綢之路1 絲綢之路曆史沿革 [History Of The Silk Roads] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12028352/57cd4a2fNb7c36c52.jpg)

![亞曆山大二世:最後的偉大沙皇(精裝本) [ALEXANDR II:The Last Great Tsar] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12054415/58cf968bN0f3fa72c.jpg)