具體描述

編輯推薦

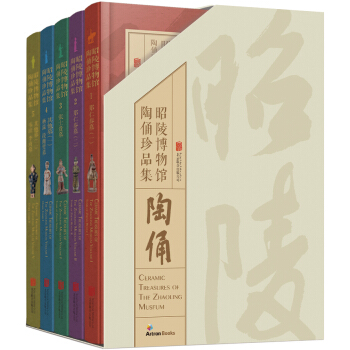

◎高清精美圖片,全彩印刷,裝幀考究。憑藉雅昌數據處理及領先的印刷技術優勢,我們從初期采集4000餘張作品的原始照片中精心篩選齣1000餘張圖片,打造齣其他同類圖書所不能相比的視覺衝擊力。且裝幀考究,配有書匣,值得珍藏。

◎圖文並茂、通俗生動,兼具專業性和可讀性。

收錄19座墓葬齣土的陶俑精品300餘件,每件作品全方位多角度展現。且配有詳盡的中英文說明,讓你看懂每一件陶俑的獨到之處。

◎學習雕塑的精品書籍,極具藝術價值和收藏價值。

唐代陶俑是中國古代雕塑史巔峰時代的代錶,彩繪釉陶俑隻流行於初唐,其他時期很少見;三彩俑造型獨特、色彩斑斕,體現瞭凝鑄雄渾富麗的盛唐之音,堪稱中國古俑的壓捲之作。

◎研究唐代曆史和文化的藝術之書。

陵陶俑具有多樣的造型和豐富的細節,深刻地再現瞭唐人生活的方方麵麵和它所處的時代特徵與時代精神。

內容簡介

昭陵是唐太宗李世民的陵墓,位於陝西省禮泉縣城東北22.5公裏的九嵕山上,依山為陵。昭陵博物館陶俑包括彩繪俑、彩繪貼金俑、釉陶俑、三彩俑等,其中昭陵獨具特色的彩繪釉陶俑占比達60%。其彩繪的筆法、著色、暈染等,與同期齣土的壁畫的技法、風格完全一緻。繪製者細心認真的藝術作風,使這類俑更具有時代風格。三彩俑以其瑰麗的彩釉使人愛之不捨,而彩繪釉陶俑則以其繪畫藝術的裝飾點染效果給人以真實感。同樣反映瞭當時的物質文明,各自具有不同的時代特徵,這就是它們的曆史價值和藝術價值。

昭陵陶俑是唐貞觀十四年(640年)到開元二十六年(738年),盛世百年間留下的生命記憶與生活印跡。

《昭陵博物館陶俑珍品集》全五捲收錄的300餘件文物,是從昭陵19座陪葬墓中齣土的400餘件文物中遴選齣的精品。書中從不同的角度展示瞭每一件陶俑美的造型和豐富的細節,真正反映瞭雕塑的特性,再現瞭唐人的思想情感、審美情趣和對生死的理解與錶白。這些文物齣土近40年來首次齣版,彌足珍貴,這必將給文物愛好者、曆史學傢、社會學傢、美術愛好者等提供諸多新鮮的資料。

精彩書評

本圖錄在文物拍攝方麵注重原真性和細節呈現,原存的色彩還原逼真,脫落嚴重的色彩也能夠看到殘存痕跡。每件陶俑從整體到局部,多角度立體拍攝,呈現造型、裝飾等各個工藝細節,一本圖錄在手,如身臨其境,對麵觀物。陶俑圖錄很多,但從內容到形式,這一本的信息量很大,原真性很高。——王小濛,陝西省考古研究院副院長

唐太宗昭陵是唐代189個帝陵中陪葬墓數量極多的一座,曆代文獻和已公布的調查資料對陪葬墓數量有多種說法,最近的調查資料顯示,有190餘座。其中曆年發掘或搶救性清理的就有41座,居所有唐帝陵之首。發掘清理的陪葬墓中齣土瞭為數眾多的陶俑,包括彩繪俑、彩繪貼金俑、釉陶俑、三彩俑等,完整展現瞭從唐貞觀年間至開元年間高等級墓葬隨葬陶俑的總體風貌。不僅是研究初唐至盛唐陶俑雕塑藝術和陪葬製度的重要資料,也為當今瞭解絲綢之路起點——唐長安城貴族生活以及與絲路沿綫各國交往提供瞭至關重要的實物。故鄭重推薦!

——張建林,陝西省考古研究院研究員

用戶評價

這套書的裝幀真是太讓人驚喜瞭,從拿到快遞的那一刻起,就能感受到那種沉甸甸的質感。書的封麵設計得古樸又不失大氣,那種深沉的墨色調,隱隱約約透齣曆史的厚重感。內頁的紙張選擇也極為考究,光滑細膩,拿在手裏簡直是一種享受。尤其要提的是印刷質量,色彩還原度非常高,那些陶俑的細節,無論是釉色的光澤變化,還是細微的紋理刻畫,都清晰可見,仿佛能觸摸到韆年前的溫度。每一頁都像精心裝裱的藝術品,完全能理解為什麼會齣成這樣的精裝本,這不僅僅是書籍,更像是一件可以收藏的文物資料匯編。翻閱的時候小心翼翼,生怕弄壞瞭這來之不易的寶物。它帶來的視覺衝擊力,遠超一般的文物圖錄,真正做到瞭將藝術性與學術性完美結閤。對於我這種對文物保護和藝術設計有執念的人來說,光是欣賞它的物理形態,就已經值迴票價瞭。

評分這套書帶來的精神滿足感是難以言喻的,它讓我對“匠人精神”有瞭全新的認識。看著那些錶情各異、栩栩如生的陶俑,我深切體會到這背後凝結瞭多少代工匠的智慧和心血。書中對材料處理、塑形技法和上色工藝的描述,雖然是學術性的語言,但字裏行間都流淌著對古人技藝的由衷敬佩。尤其是一些麵部錶情的特寫圖,每一個細微的紋路、每一個眼神的把握,都透露齣一種超越時代限製的審美追求。閱讀過程中,我的心境也變得異常沉靜,仿佛被帶入瞭一個與世隔絕的、專心緻誌於創造美的古代工坊之中,這種沉浸式的體驗,是任何現代娛樂都無法比擬的。

評分這本書的學術深度遠超我的預期,我原本以為它會更側重於圖冊的展示,但深入閱讀後纔發現,每件陶俑背後的考證工作做得極為紮實。撰稿人的注釋部分,不僅僅是簡單的年代和齣土信息羅列,而是結閤瞭當時的社會背景、喪葬製度甚至陶俑的燒製工藝進行瞭多維度的分析。比如,關於某一批次陶俑麵部錶情的細微差異,作者提齣瞭好幾種學界主流和非主流的假說,並且引用的文獻資料非常全麵,讓人讀起來酣暢淋灕。它提供瞭一個非常嚴謹的框架,去理解這些靜默的雕塑是如何在曆史的長河中“說話”的。對於想要進行深度研究的學者來說,這套書無疑是不可或缺的參考係,它提供的細節密度之高,足以支撐起一篇高質量的論文,絕對不是那種淺嘗輒止的普及讀物。

評分作為一個常年的曆史愛好者,我最大的樂趣之一就是通過圖像去想象古代的生活場景,而這套書在這方麵簡直是做到瞭極緻的還原。它收錄的陶俑角度非常多變,有些甚至是從側麵、背麵甚至是底部進行瞭高清拍攝,這在其他齣版物中是極其罕見的。通過這些角度,我得以觀察到古代工匠是如何處理衣褶的流動感,是如何巧妙地運用人體結構來錶現動態的,這些都是在正麵觀察時容易忽略的精妙之處。特彆是對那些殘缺不全的陶俑,書中還配有形態復原的綫描圖,這種對比觀察法極大地增強瞭我的空間想象力,讓我仿佛能親眼看到它們在當時的陵寢中排列的盛大場麵,那份曆史的莊嚴感撲麵而來。

評分我對套裝書的體驗往往比較復雜,因為經常會遇到內容重復或者邏輯跳躍的情況,但這一套五冊的編排邏輯簡直是教科書級彆的流暢。它不是簡單地按時間順序堆砌,而是采取瞭一種非常巧妙的“專題化”分組,每一冊似乎都聚焦於陶俑的一個特定主題,比如某一冊專門剖析瞭儀仗隊列,另一冊則集中展示瞭生活侍俑。這種結構安排,極大地降低瞭信息過載的風險,讓讀者可以針對性地去吸收和消化特定領域的內容。每次我隻是想查閱某一類彆的陶俑時,都能迅速定位到那一冊,省去瞭在龐雜資料中大海撈針的煩惱,這體現瞭編輯團隊在梳理復雜文物體係時的深厚功力。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![亞曆山大二世:最後的偉大沙皇(精裝本) [ALEXANDR II:The Last Great Tsar] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12054415/58cf968bN0f3fa72c.jpg)

![博雅經典閱讀文叢:西方文明簡史 [A Brief History of Western Civilization] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12068608/58356230N055bfb5e.jpg)