具体描述

编辑推荐

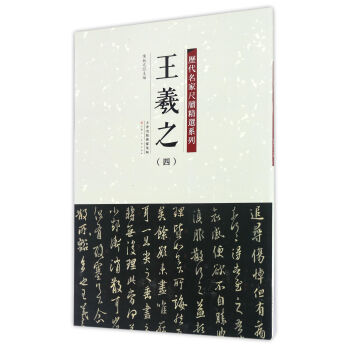

《王羲之(4)/历代名家尺牍精选系列》收录王羲之彩色放大原帖,采用**底本,使得细节纤毫毕现,适合不同层次的书家及书法爱好者临摹、学习。装帧典雅,印刷精美,堪称佳制,具有一定的收藏价值。内容简介

《王羲之(4)/历代名家尺牍精选系列》收录拓71种:一起帖,节日帖,秋月帖,初月帖,时事帖,参朝帖,劳弊帖,君晚帖,尚停帖,足下疾苦帖,热日帖,多日帖,月末帖,雪候帖,知君帖,旦反帖,足下家帖,八日帖,大热帖,如常帖,冬中帖,月半帖,日五帖,疾不退帖等71种。王羲之专攻书法、诗赋。草书主要学张芝,钟繇。博采众长、精研体势,推陈出新,自成一家,其书法功力,深为时人所重。用户评价

这本《历代名家尺牍精选系列 王羲之(四)》简直是书法爱好者的福音!我最近沉浸在对魏晋风度的追寻中,这本书的装帧和纸张质感都透着一股典雅的气息,让人捧在手里就仿佛能感受到那个时代文人的风骨。虽然我还没完全细致地研究完,但仅仅是欣赏那些摹本的细节,就足够让人心潮澎湃了。王羲之的笔法,那种行云流水却又沉稳内敛的韵味,即便隔着千年,依然能清晰地传递过来。我尤其喜欢其中几篇信札的布局,寥寥数语,却将情感和法度完美地融为一体,真正做到了“无意而工”。那些细微的提按顿挫,墨色的浓淡变化,对于我这样的初学者来说,是最好的教科书。它不仅仅是作品的展示,更像是与古人进行了一次无声的对话,让人在学习技法的同时,也潜移默化地接受了传统文化的熏陶。每一页的排版都极其考究,留白恰到好处,使得原本就精妙的书法作品更显灵动。

评分这本书的装帧设计,简直可以拿到设计学院去当范本了。那种低调的奢华感,恰到好处地烘托了书法的艺术地位。我最欣赏的是它对细节的处理,比如内封套的材质选择,以及扉页的字体设计,都与主体内容保持了高度的和谐统一。拿到书的那一刻,我甚至有点舍不得动笔在上面做任何标记,生怕破坏了它本身的完整性。当然,内容上,我着重对比了不同时期尺牍的差异。王羲之的书法并非一成不变,这本书很巧妙地展现了他从青涩到成熟,再到炉火纯青的几个阶段的侧重点。对于研究书法史,或者希望全面了解这位“书圣”艺术生涯的藏家来说,这本无疑是不可或缺的一环。它提供的视角是立体且富有深度的。

评分说实话,我原本对“系列丛书”的品质总是抱持着一丝谨慎的态度,但这一本《王羲之(四)》彻底打消了我的疑虑。它的选材角度非常独特,似乎跳脱了以往常见的那些“热门款”,挑选了一些更能体现王羲之笔法演变脉络的尺牍。我花了一整个下午,对着其中一页关于友人的问候信,反复揣摩他如何将楷书的端正逐渐过渡到更加流畅的行书体。这种细腻的观察,如果没有高质量的影印和清晰的图例辅助,是很难做到的。我发现,即便是在非常随意的信札中,他依然保持着极高的艺术水准,这才是大家之所以成为大家的根本原因吧。这本书的价值,远超出了其作为“字帖”的功能,它更像是一部深入解析书法家心境与技巧的专业文献,对提升审美层次有着不可估量的好处。

评分这本书的系列定位显然是面向有一定基础的书法学习者和研究者的,它没有冗长晦涩的理论解释,而是用最直观的方式——原汁原味的尺牍——来与读者对话。我个人特别喜欢其中一些书信中透露出的魏晋名士的率真与洒脱,那种“不拘一格”的气度,通过王羲之的笔触流淌出来,极具感染力。每一次翻阅,都能发现新的感悟,也许是之前未曾注意到的一个钩挑,也许是换了一种角度理解了某一处的结体。这种反复阅读和品味的价值,是其他流传甚广、被过度解读的作品所不具备的。它提供的是一种纯粹的、未经污染的审美体验,让人在喧嚣的现代社会中,找到了一片属于古典艺术的净土。

评分作为一个长期混迹于古籍市场的读者,我必须对这本书的校勘和印制工艺给予最高的评价。市场上的很多书法影印本,往往在墨色还原度上存在失真,导致重要的笔锋细节模糊不清。然而,这一册《王羲之(四)》在这方面做得极为出色,即便是最淡的飞白,也能清晰分辨出笔尖的走向和力度的变化。我尝试着临摹了其中几处结构复杂的字,对比原帖,能明显感觉到,正是因为有了如此忠实的图像还原,我的模仿才得以更接近原作的精神内核。它不是那种快餐式的学习材料,而是需要静下心来,用放大镜去研究的精细之作。读完这本书,我对“法度”的理解上升到了一个新的高度,明白了如何在规矩中寻求变化,这比单纯地模仿某个字形要重要得多。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![我的艺术生涯 斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的开山之作 [Моя жизнь в искусстве] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12222514/59716bdcNf23ab930.jpg)