具体描述

内容简介

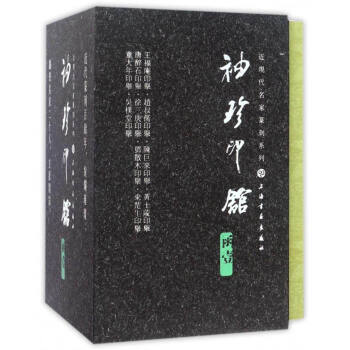

汪关,字尹子,歙县(今属安徽)人,家娄东(今江苏太仓)。明代著名篆刻家。原名东阳,字杲叔,后得汉“汪关印”辽更名。其手制印章,为时所重。陈芷洲(浩)尝摹其印。著《印式》、《广印人传》。汪泓(活动于明代末期),字宏度,一作弘度。安徽歙县人。汪关之子。精篆刻,得家传,取法汉印,兼参宋、元,宗尚工秀一路。能自出机杼,新意常见,父子两人的作品在风格上有明显的区别。尝久客张灏学山堂。生性风流自命,得钱不为人奏刀,必散之粉黛,散尽冀复得钱始为人作,与父时有大小痴之号。

作者简介

刘永根,山东省成武县人,社会学博士。现为华东政法大学科学研究院助理研究员,主要研究方向为社会资本、关系社会学、印人社会网络等。用户评价

初次接触这类题材的书籍,我原以为会感到枯燥乏味,毕竟印章这东西,总给人一种端着的感觉。然而,这本书却成功地打破了我的固有印象。它的语言风格非常接地气,在保证专业性的同时,并没有陷入晦涩难懂的术语泥潭。更重要的是,它展现了篆刻艺术中那种“玩味”的精神。比如,书中对一些趣味性很强的闲章、书信印的介绍,充满了幽默感和生活气息,让人不禁会心一笑。它让我意识到,篆刻并非高高在上的庙堂艺术,它深深植根于士大夫的日常生活和精神追求之中。这种轻松又不失深度的解读角度,极大地降低了艺术欣赏的门槛,对于像我这样刚入门的“票友”来说,是最好的引路石。

评分这部书的装帧设计真是别具匠心,拿在手里就能感受到一种沉甸甸的历史厚重感。纸张的质感非常细腻,触感温润,印刷的色彩处理得恰到好处,无论是印文的线条还是印泥的层次感,都得到了精准的还原。尤其是那些精选的名家印章,每一个细节都仿佛被匠人赋予了生命,那种刀法入石的力度和精妙的章法布局,透过书页都能清晰地感受到。翻阅的过程中,我仿佛穿越回了那个金石鼎盛的年代,与那些篆刻大师们进行了一场无声的对话。对于一个痴迷于传统艺术的爱好者来说,这不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的艺术品。作者在选材上的严谨态度也值得称赞,能将如此多高质量的印章汇集一册,可见其背后付出的心血和搜集的难度。这本书的版式安排也很有艺术性,留白的处理得当,使得原本密集的印章图案在视觉上得以呼吸,阅读体验极佳。

评分从实用性的角度来看,这本书的价值简直无可估量。对于篆刻创作者而言,它是一本活生生的“灵感宝库”。我平时在构思自己的作品时,常常会陷入到章法布局的僵局中,而翻开此书,只需随意浏览几页,那些布局奇巧、处理大胆的古人妙招便会瞬间点亮思路。无论是朱文、白文的虚实对比,还是线与面的巧妙穿插,书中无不提供了极具启发性的范例。特别是对于一些罕见的印式和边款的拓片处理,清晰度高到可以模仿其刀路痕迹,这对于学习者来说,是比任何理论讲解都来得直接有效的教学材料。可以说,这本书的每一页都是一张精心准备的练习题和参考答案。

评分这本书的装帧风格和内容编排,体现了一种对“经典”近乎虔诚的尊重,同时又充满了现代的梳理逻辑。它不像一些陈旧的拓本那样杂乱无章,而是采用了清晰的分类和系统性的编排,使得检索极为方便。特别是那些配图的版式设计,不仅考虑到了视觉美感,更注重信息传达的效率。譬如,对同一位篆刻家的不同阶段作品,会特意安排在相邻的页面进行对比展示,这种对比性的陈列方式极大地增强了学习和研究的效率。能够将如此庞大和复杂的金石资料,整理成一本既有学术厚度又不失阅读愉悦感的图书,实属不易。它在我众多的艺术藏书中,绝对占据了一个核心的、经常翻阅的位置。

评分我被书中对于印章文化背景的深度挖掘所深深吸引。它不仅仅罗列了印章的图像,更重要的是,它为每一方印章都赋予了历史的温度和人文的内涵。比如,对于某位名家的印风演变,书中有着非常细腻的剖析,从早期的浑厚古朴到后期的灵动洒脱,通过对比不同时期的作品,读者可以清晰地看到艺术家心境和技法上的成长轨迹。这种叙事方式远超了一般的图录范畴,更像是一部结合了艺术史和个人传记的精妙著作。我特别喜欢作者在描述那些边款时所流露出的那种敬畏之情,寥寥数语,便能勾勒出篆刻家在创作时的心境与抱负。对于想要系统了解篆刻艺术发展脉络的同仁来说,这本书无疑提供了一个极其可靠和深入的参照系,其学术价值毋庸置疑。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有