具体描述

产品特色

编辑推荐

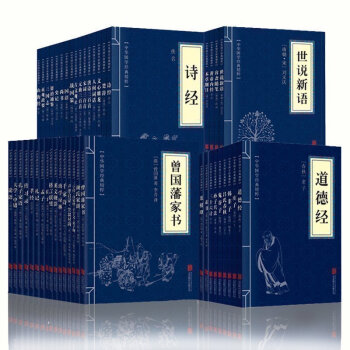

了解中国文化精华,从阅读这套书开始!

200部国学经典名著,30卷全部囊括!

李敖耗时多年亲自点评批注!

人生必读经典,书架必藏良品!

“李敖主编国学精要”系列丛书由自称“五十年来,五百年内中国白话文写得好”的国学大师李敖主编,全书共30卷,遴选了中国历史上流传下来的200部古籍经典名著,从先秦至晚清,哲学、宗教、历史、文学、科学、艺术……几乎囊括了国学的全部精华。有了这部巨著,你可以上下古今,把千年精华尽收眼底;你可以纵横左右,把多样遗产罗列手边;你可以从古典中寻新义,从旧籍里找时潮;从深入浅出的文字里,了解古代的中国和现代的中国。

内容简介

《李敖精编:四部正讹.庸言录.文心雕龙》

“李敖主编国学精要1”选录了胡应麟的《四部正讹》、姚际恒的《庸言录》和刘勰的《文心雕龙》等著作。《四部正讹》一书,上承宋濂的“诸子辨”,扩大检讨重要的古书,为古书辨伪,是功力极深的一部著作。姚际恒的《古今伪书考》,张之洞视之为“简便易看,为读诸子之门径”。《文心雕龙》是中国有史以来精密的批评的书,它“体大而虑周”,反对不切实用的浮靡文风,主张实用的“摛文必在纬军国”的落实文风。

《李敖精编:山海经.易经.尚书.晏子春秋》

“李敖主编国学精要16”选录了《山海经》、《易经》、《尚书》和晏婴的《晏子春秋》等。《山海经》是中国先秦古籍。主要记述的是古代神话、地理、物产、巫术、宗教、古史、医药、民俗、民族等方面的内容。《易经》是中国传统思想文化中自然哲学与人文实践的理论根源,是古代汉民族思想、智慧的结晶,被誉为“大道之源”,对中国几千年来的政治、经济、文化等各个领域都产生了极其深刻的影响。

《李敖精编:古书疑义举例.国故论衡.饮冰室合集》

“李敖主编国学精要3”选录俞樾的《古书疑义举例》、章炳麟的《国故论衡》和梁启超的《饮冰室合集》。《古书疑义举例》共七卷,把古书疑义分类写成八十八条,用科学方法,使人们知道如何认识古书。刘师培说此书“发古今未有之奇”,影响深远。《国故论衡》是章太炎重要的国学著作,分小学、文学、诸子学三卷,系统论述文字音韵学、文学、文献学、周秦诸子学、经学及佛道之学等,在中国现代学术史上有着极其重要的影响。《饮冰室合集》是梁启超的著作集,也是研究近代中国政治、思想、文化的重要材料。

《李敖精编:左传.史记.汉书.资治通鉴》

“李敖主编国学精要29”选录了左丘明的《左传》、司马迁的《史记》、班固的《汉书》、 司马光的《资治通鉴》等。《左传》记录了春秋时代政治、经济、外交、军事各方面的活动,以及天道、鬼神、灾异、卜筮各方面的情况,对事件本末的照应,首尾兼顾。《史记》是西汉著名史学家司马迁撰写的一部纪传体史书,是中国历史上一部纪传体通史,被列为“二十四史”之首,记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。《汉书》由中国东汉时期的历史学家班固编撰,前后历时二十余年,是中国一部纪传体断代史。《资治通鉴》是宋神宗定的名字,是司马光花了十九年的工夫,参考了正史以外三百二十二种历史书,完成的一部一千三百六十二年的编年史。

《李敖精编:史通.文史通义》

“李敖主编国学精要2”选录了刘知几的《史通(通释)》和章学诚的《文史通义》。中国一部开山的“史学”专书就是《史通》。全书共五十二篇,除《体统》《纰缪》《弛张》三篇已亡佚外,尚存四十九篇。《文史通义》出版于1832年(道光十二年),分《内篇》五卷,《外篇》三卷。内容包括易教、书教、诗教、经解、言公、史德、方志等。

作者简介

李敖(1935.4.25—)

字敖之,祖籍吉林省扶余县人,台湾作家、中国近代史学者、文化学者、历史学家、作家、时事批评家。台湾无党派人士,曾任台湾“立法委员”(又称民意代表)。其人意志如铁、斗志昂扬,活力无限,“以玩世来醒世,用骂世而救世”。因其文笔犀利,批判色彩浓厚,嬉笑怒骂皆成文章,故自诩为“中国白话文之一的人”,亦被西方传媒追捧为“中国近代杰出的批评家”。著有《北京法源寺》《李敖有话说》《红色11》《上山·上山·爱》等100多本著作。

目录

《李敖精编:四部正讹.庸言录.文心雕龙》

《李敖精编:山海经.易经.尚书.晏子春秋》

《李敖精编:古书疑义举例.国故论衡.饮冰室合集》

《李敖精编:左传.史记.汉书.资治通鉴》

《李敖精编:史通.文史通义》

精彩书摘

《李敖精编:四部正讹·庸言录·文心雕龙》

叙论

凡赝书之作,情状至繁;约而言之,殆十数种。

有伪作于前代而世率知之者,风后之《握奇》,岐伯之《素问》是也。有伪作于近代而世反惑之者,卜商之《易传》,毛渐之《连山》是也。

有掇古人之事而伪者,仲尼倾盖而有《子华》,柱史出关而有《尹喜》是也。有挟古人之文而伪者,伍员著书而有《越绝》,贾谊赋鵩而有《鹖冠》是也。

有传古人之名而伪者,尹负鼎而《汤液》闻,戚饭牛而《相经》著是也。有蹈古书之名而伪者,汲冢发而《师春》补,《梼杌》纪而楚史传是也。

有惮于自名而伪者,魏泰《笔录》之类是也。有耻于自名而伪者,和氏《香奁》之类是也。

有袭取于人而伪者,法盛《晋书》之类是也。有假重于人而伪者,子瞻《杜解》之类是也。

有恶其人,伪以祸之者,僧孺《行纪》之类是也。有恶其人,伪以诬之者,圣俞《碧云》之类是也。

有本非伪,人托之而伪者,《阴符》不言三皇而李筌称黄帝之类是也。有书本伪,人补之而益伪者,《乾坤凿度》及诸纬书之类是也。

又有伪而非伪者,《洞灵真经》本王士元所补而以伪亢仓,《西京杂记》本葛稚川所传而以伪刘歆之类是也。又有非伪而曰伪者,《文子》载于刘歆《七略》,历梁隋皆有其目,而黄东发以为徐灵府;《抱朴》纪于勾漏本传,历唐宋皆志其书,而黄东发以非葛稚川之类是也。又有非伪而实伪者;《化书》本谭峭所著而宋齐丘窃而序传之,《庄注》本向秀所作而郭子玄取而点定之之类是也。(二说尚难信:谭事仅羽流所述;向子期与嵇、阮诸文士友而绝不为言;姑据前人载此。)

又有当时知其伪而后世弗传者,刘炫《鲁史》之类是也。又有当时记其伪而后人弗悟者,司马《潜虚》之类是也。(《潜虚》,司马公属草未成,后人赝补行世,见朱紫阳《语录》,黄东发《日钞》。世以数学,无辩其非是者。)

又有本无撰人,后人因近似而伪托者,《山海》称大禹之类是也。又有本有撰人,后人因亡逸而伪题者,《正训》称陆机之类是也。

右诸伪书外,又有此十余种,世或以非伪而信之,或概以伪而疑之,皆弗深考故也。余故详为别白,俾撰者弗湮其实,非撰者弗蒙其声,于经籍或有补云。

连山易

《连山易》十卷,见《唐艺文志》。案班氏六经首《周易》,凡夏、商之《易》绝不闻。隋牛弘购求宇内遗书至三十七万卷,魏玄成等修《隋史》,晋、梁以降亡逸篇名无不具载,皆不闻所谓《连山》者。而至唐始出,可乎?《北史·刘炫传》:“隋文搜访图籍,炫因伪造《连山》及《鲁史记》上之。”马端临据此,以为炫作;或有然者。盖炫后事发除名,故《隋志》不录,而其书尚传于后:开元中盛集群书,仍入禁中耳。郑渔仲谓此书当时不存,则宋世已无可考;今亦未能必其炫也。(《归藏》今亦不传,故二书惟论其大概,不能致详。)

归藏易

《归藏易》十三卷,晋太尉参军薛贞,唐司马膺各有注。案《七略》无《归藏》;晋《中经簿》始有此书;《隋志》因之;至宋,仅存《初经》《齐母》《本蓍》三篇。郑渔仲以为“其文质,其义古,后学以其不文则疑而弃之。《连山》所以亡者,要当复过于此。”噫,《连山》,夏易也;《归藏》,商易也。《禹贡》之文,千古叙事宗焉,《商书》简洁而明肃,或有过于周者:孰谓夏殷之文不郁郁也!《隋志》称此书惟载卜筮,不类圣人之旨;盖唐世固疑其伪。若郑以晚出为辩,则马端临之说尽之矣。(薛贞,晋人,载于《隋志》;郑以为隋人,亦误。五经,《易》最多依托,以卜筮易于传讹也。)

《李敖精编:山海经·易经·尚书·晏子春秋》

鬼

长日喜听乡人说鬼,坡仙逸致耳,未能事人,徒搜冥漠不可凭之事,吾未见有当也。然必曰当,续千里无鬼论不亦执欤?

金大节者,海盐人,洪武初,为乡老人,例随计吏入觐。侵晓出门,欲登厕,有鬼自厕中出,指大节曰:‘此人好个金肚皮!’忽不见。时功令甚严,大节怖曰:‘此行必腰斩矣!’既入朝,应对称旨,擢知府,果腰金。(《碧里杂存》)

《志怪录》云:“正统间,徐武功治水张秋,有一铁匠役罢归,过岳王庙侧,遇一故铁匠,悟其已死,唾骂之。鬼大怒,与相扑;忽公前驱至,鬼挽之同匿河滨,牢不可脱,曰:‘吾何敢见徐相公?但可见三司官耳。’已而三司官至,匠大呼,鬼随出,匠两手作虚抱势曰:‘鬼在此!’鬼作声曰:‘此人负我钱三百六十文,今必还我。’问匠果有之,乃谓之曰:‘铁匠既负汝钱,吾追还汝,可放之。’鬼即应声而灭,匠焚镪以酬,已而平安。”《涉异志》云:“正德戊寅,御史沈子公视屯田于江,未至全椒五里,县人迎诉者甚众。沈默数而目识之,既而失其一。至县坐行台,诉者入,末一人蓬头跣足,敝衣,乃道中失去者,沈问何处人?答曰:‘全椒人,名小羊。’曰:‘诉何事?’曰:‘有冤。’曰:‘有词乎?’曰:‘无有。’沈叱使出,忽不见,急索之不得。沈大骇流汗,呕痢交作,县官问疾,沈语之故,对曰:‘往年有顾景祥者,为弟所杀,并及其子,景字下为小,祥字旁为羊,殆为是耶?’沈执其弟,一讯即服,乃知小羊即景祥乳名也。”(《汇书初编》)

于肃愍公为诸生时,忽窗外有巨人持一扇乞诗,公醉中即挥笔曰:“大造乾坤手,重扶社稷时。”公若自志其生平者,鬼悲跃而去,所遗扇,则蕉叶一片耳。(《尧山堂外纪》)

婼某者,海宁卫前所军士。景泰初,邓茂七反于台州,从征战败,匿积尸下。夜半见灯火荧煌,诃道而至,乃一神官也。据部点名,验尸至婼曰:“此人乃板闸数内,不应死此。”遂去。天明逃回,后十余年,运粮至淮安,板闸堕水死。(《董谷杂录》)

海盐翁学训严之,寿昌人,官贫斋冷,苜蓿自甘,未尝与寒生计束脩。一日独坐,忽怪风起牖下,出步庭外,则阶草不动,入室复然。心怪之,疑牖下有异。是夜梦一妇人,自称前训樊某妾,为悍妻所杀,葬此;今已讼之冥司,冤白矣,乞为我改葬。明日命僮仆向风所起牖下,持锄穿砌土三尺许,得两缸合一妇人尸,颜色如生。因询斋役,皆说果有杀妾事,当捶扑时,号楚声达外,人尽闻,第未知埋处尔。翁遂具棺殓葬之郊外。夜复梦此妇来谢。未几闻樊死,其子某新举孝廉亦死,而悍妻穷老无所倚,亦死。(《见只编》)

宏治癸未春,锡山民蒋容往惠山焚香还,半途会大风雨晦黑,咫尺莫辨;容度不能前,拊荒墓寄宿焉。忽夜半闻林外一人呼吴照云:“前村施斛,可偕往乎?”林间一人应曰:“有善人假宿于此,不得行矣。”翌早容拜冢而去。质诸左右,是冢即吴照所瘗也。(《野记》)

胡敬斋尝夜行山曲,闻后有鬼呼先生数声,公若不闻;鬼复曰:“我有一对,请先生对:风急有舟人莫渡。”公不答,鬼复笑曰:“我替先生对:月明无伴路休行。”公不顾,鬼亦不见。(《尧山堂外纪》)

汤胤绩为参军守边,战死后数月,口外某驿,天色将暝,忽有兵官至,驺从甚众,坐中堂,令免供具,第索笔砚灯烛,闭户而寝。明早驿卒侯其起,开户寂然无人,但见壁间留诗,末有“血污游魂归不得,当年空筑望乡台”之句,始知为胤绩云。(《尧山堂外纪》)

《李敖精编:古书疑义举例·国故论衡·饮冰室合集》

《史记·货殖列传》今义

西士讲富国学,倡论日益盛,持义日益精,皆合地球万国土地、人民、物产而以比例、公理盈虚消息之。彼族之富强,洵有由哉,然导其先河,乃自希腊。昔贤肇阐义奥,泝逮輓近,乃更光大,虽曰新学,抑亦古谊也。蒙昔读《管子·轻重篇》、《史记·货殖传》,私谓与西士所论,有若合符,苟昌明其义而申理其业,中国商务可以起衰。前哲精意,千年湮没,致可悼也,作今义。

《老子》曰:“至治之极,邻国相望,鸡狗之声相闻,民各甘其食,美其服,安其俗,乐其业,至老死不相往来。”必用此为务,輓近世涂民耳目,则几无行矣。

启超谨按:《老子》所言,上古之俗也。中国旧论,每崇古而贱今。西人则不然,以谓愈上古则愈蛮野,愈輓近则愈文明,此实孔子三世之大义也。三世之例,由据乱而升平、而太平,主渐进。所谓邻国相望而老死不相往来者,上古道路未通,所至闭塞,一林之障,一川之隔,则其势不能相通,于是沟然画为一国,故上古之国最多。今中国边地之土司,南洋、非洲之酋长,犹仿佛是俗。是俗盛行,则必一州一县之内,古之所谓一国者,其幅员不过与今日一州县相等。百物皆备然后可。然地力土宜,实难齐一,是以山人乏渔,泽人乏木,农有余粟,女有余布,操作之人甚劳,而所获乐利甚寡,遇有旱干水溢,更复无自振救。不相往来,其敝乃极于此。《佐治刍言》云:譬之英国,诺东北兰达、尔喊两省则产煤,迷德塞、根德、诺佛色、佛克等省则产五谷,哥奴瓦省则产铜锡,若非彼此互易,则采煤者既须兼顾饮食器用之事,不能专力开采,即产五谷之处,其人亦岂能专心树艺耶?又云:物产既可互易,则诺东北兰人欲得哥奴瓦省之铜锡,并根德等省之五谷,不啻取之本省中矣。由两义观之,则通商者,天地自然之理,人之所借以自存也。故言理财之学者,当并国之差别限界而无之。有差别有界限,斯已下矣;如各国有加重进口税以保护己商等事。若不相往来,又差别界限之下者也。《孟子》所谓“不通功易事,以羡补不足”,又曰“如必自为而后用之,是率天下而路”,皆深陈商学精义。太史公最达此义,故篇首直揭邪说而斥为涂民耳目。老氏自言法令者,将以愚民,非以明民,正涂民耳目之碻诂。以上古不得已之陋俗,而指为郅治之极,此言荧惑二千余岁。驯至今日,犹复以锁港谢客为务;强邻势胁,不得已而弛海禁,然曾不思相通之义,有来而无往,以至漏卮日甚一日,不宁惟是,各省道路梗塞,货钱不流,百里之遥,邈若异域,是岂直邻国而已;即所谓十八行省者,已不啻其几万亿国,是真能奉行老子之教者也!故史公作《传》,开宗即明此义,盖谓吾中国受病之所在,不清其本,则条流靡得而言也。

太史公曰:“夫神农以前,吾不知已。至若《诗》《书》所述,虞夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢之味,身安佚乐,而心矜夸势能之荣使。俗之渐民久矣,虽户说以眇论,终不能化。”

启超谨按:言货殖而推本于耳目口体之欲者,何也?凡圣人之立教,哲王之立政,皆将以乐其民耳。《礼运》曰:“货恶其弃于地也,不必藏于己。”大地百物之产,可以供生人利乐之用者,其界无有极,其力皆藏于地,待人然后发之。所发之地力愈进,则其自乐之界亦愈进;自乐之界既进,则其所发之地力,愈不得不进,二者相牵引而益上。故西人愈奢而国愈富,货之弃于地者愈少。故说以黜奢崇俭为美德,此正与《礼运》孔子之言相反也。朝鲜之人最俭,人持两钱,可以度日,而国卒以削亡。彼其人于两钱之外无所求,一日所操作,但求能易两钱则亦已矣。虽充其人与地之力,可以日致百钱或万钱,彼勿顾也,何也?已无所用之,而徒劳苦何为也?故尚俭之藏货于己,人尽知之;其为弃货于地,人罕察之。举国尚俭,则举国之地利日堙月塞,驯至穷蹙不可终日,东方诸国之瘠亡,盖以此也。故俭者亦上古不得已之陋俗,而老氏欲持此以坊民,非惟于势不行,抑于义不可。太史公谓“俗之渐民久矣”,而世之辟儒犹拾老氏之唾余,导民于苦,以塞地利,殆不率天下为野人不止也。

“故善者因之,其次利导之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。”

《李敖精编:左传·史记·汉书·资治通鉴》

陈轸自明不之楚

陈轸去楚之秦①。张仪谓秦王②曰:“陈轸为王臣,常以国情输③楚。仪不能与从事,愿王逐之。即复之楚,愿王杀之。”王曰:“轸安敢之楚也。”王召陈轸告之曰:“吾能听子言,子欲何之?请为子约④车。”对曰:“臣愿之楚。”王曰:“仪以子为之楚,吾又自知子之楚,子非楚,且安之也!”轸曰:“臣出,必故⑤之楚,以顺⑥王与仪之策,而明臣之楚与不也。楚人有两妻者,人⑦其长者,长者詈之;其少者,少者许之。居无几何,有两妻者死。客谓者曰:‘汝取长者乎?少者乎?’曰:‘取长者。’客曰:‘长者詈汝,少者和汝,汝何为取长者?’曰:‘居彼人⑧之所,则欲其许我也;今为我妻,则欲其为我詈人也。’今楚王⑨明主也,而昭阳⑩贤相也。轸为人臣,而常以国输楚,楚王必不留臣,昭阳将不与臣从事矣。以此明臣之楚与不。”轸出,张仪入,问王曰:“陈轸果安之?”王曰:“夫轸,天下之辩士也。孰视寡人曰:‘轸必之楚。’寡人遂无奈何也。寡人因问曰:‘子必之楚也,则仪之言果信矣。’轸曰:‘非独仪之言也,行道之人皆知之。昔者子胥?忠其君,天下皆欲以为臣;孝己?爱其亲,天下皆欲以为子。故卖仆妾不出里巷而取者,良仆妾也;出妇嫁于乡里者,善妇也。臣不忠于王,楚何以轸为?忠尚见弃,轸不之楚而何之乎?’”王以为然,遂善待之。

【注 释】

①?陈轸去楚之秦:陈轸,楚夏人,善游说,历仕秦、楚。时周显王四十一年。

②?秦王:惠王。

③?输:告也。

④?约:预备也。

⑤?故:有意也。

⑥?顺:顺从也。

⑦?:音窕,诱也。

⑧?彼人:指有两妻者。

⑨?楚王:怀王也。

⑩?昭阳:本楚将,破魏兵于襄阳,得八邑,因功拜楚相。

??子胥:楚人,名员,父兄为平王所杀,遂奔吴。佐吴伐楚,忠于吴,夫差时赐死。

??孝己:殷玉戊丁子,孝亲一夜五起,戊丁惑后妻言,逐之而死。

【译 文】

陈轸离开楚国到秦国来,张仪便对秦惠王道:“陈轸如果做王的臣子,一定常把秦国的内情报告给楚国的,我不能和他一同办事,请王把他赶走罢!如果他真要回到楚国去,就请王杀掉他。”秦王道:“陈轸哪里敢回到楚国去呢?”秦王就去召陈轸来,告诉他道:“我能够依你的话,你喜欢到哪国去,我可以替你预备车马!”陈轸答道:“我情愿到楚国去。”秦王道:“张仪说你要到楚国去的,我也知道你要到楚国去的,你不到楚国,还可到哪里去呢?”陈轸道:“我出了秦国,必定故意要到楚国去,顺着大王你和张仪的计策,并且证明我可不可以到楚国去。从前楚国有人娶了两个妻子:一天有人去引诱他的长妻,长妻便大骂特骂;引诱他的少妻,少妻便应许了他。过了没有多时,有两妻的那人死了。有个客人对引诱的那人道:‘你喜欢娶他的长妻呢?还是娶他的少妻?’他答道:‘我情愿娶长妻。’客道:‘长妻是骂你的,少妻是喜欢你的,你为什么要娶长妻呢?’他道:‘处在他那里,自然要她允许我;现在做了我的妻子,便要她替我骂别人了!’现在楚怀王是个明白的人君,而且昭阳又是一个贤相,我做了别人的臣子,却常常把国情告诉楚国,楚王一定不肯留我的,昭阳也一定不肯和我共事的。照这样讲来,便可证明我能到楚国和不能到楚国了。”陈轸走出以后,张仪进来问秦王道:“陈轸到底往哪里去?”惠王说道:“那陈轸真是天下的辩士呢,他细细看着我道:‘我一定要到楚国去。’我就没奈何他。因而问他道:‘你一定到楚国去,那么张仪的话果然不错了。’陈轸道:‘不但张仪这般说,就是路人,也都知道的。从前伍子胥尽忠于吴王,天下人都想让他做臣子;孝己爱敬他父亲,天下人都想让他做儿子。所以卖给人做仆妾的人,不出里巷中便有人要的,一定是好的仆妾;被人撵出来的妇人,仍旧嫁在他乡村中的,也定是好妇人。臣如果不忠于大王你,楚国还要我做什么呢?忠心了的人,还要被人们撵掉,教我不到楚国,到哪里去呢?’”后来秦惠王终究以为不错,便好好待他。

《李敖精编:史通·文史通义》

天喻

夫天浑然而无名者也。三垣、七曜、二十八宿、一十二次、三百六十五度、黄道、赤道,历家强名之以纪数尔。古今以来,合之为文质损益,分之为学业、事功、文章、性命。当其始也,但有见于当然,而为乎其所不得不为,浑然无定名也。其分条别类,而名文、名质,名为学业、事功、文章、性命,而不可合并者,皆因偏救弊,有所举而诏示于人,不得已而强为之名,定趋向尔。后人不察其故而徇于其名,以谓是可自命其流品,而纷纷有入主出奴之势焉。汉学宋学之交讥,训诂辞章之互诋,德性学问之纷争,是皆知其然而不知其所以然也。

学业将以经世也,如治历者尽人功以求合于天行而已矣!初不自为意必也。其前人所略而后人详之,前人所无而后人创之,前人所习而后人更之。譬若《月令》中星不可同于《尧典》,太初历法不可同于《月令》,要于适当其宜而可矣。周公承文、武之后,而身为冢宰,故制作礼乐,为一代成宪;孔子生于衰世,有德无位,故述而不作以明先王之大道;孟子当处士横议之时,故力距杨、墨以尊孔子之传述;韩子当佛老炽盛之时,故推明圣道以正天下之学术;程、朱当末学忘本之会,故辨明性理以挽流俗之人心。其事与功皆不相袭,而皆以言乎经世也。故学业者,所以辟风气也。风气未开,学业有以开之;风气既弊,学业有以挽之。人心风俗不能历久而无弊,犹羲和、保章之法不能历久而不差也。因其弊而施补救,犹历家之因其差而议更改也。历法之差,非过则不及;风气之弊,非偏重则偏轻也。重轻过不及之偏,非因其极而反之,不能得中正之宜也。好名之士,方且趋风气而为学业,是以火救火而水救水也。

天定胜人,人定亦能胜天。二十八宿,十二次舍,以环天度数尽春秋中国都邑。夫中国在大地中,东南之一隅耳。而周天之星度属之,占验未尝不应,此殆不可以理推测,盖人定之胜于天也。且如子平之推人生年月日时,皆以六十甲子分配五行生克。夫年月与时,并不以甲子为纪,古人未尝有是言也。而后人既定其法,则亦推衍休咎而无不应,岂非人定之胜天乎?《易》曰:“先天而天弗违”,盖以此也。学问亦有人定胜天之理,理分无极太极,数分先天后天,图有《河图》《洛书》,性分义理气质,圣人之意,后贤以意测之,遂若圣人不妨如是解也。率由其说,亦可以希圣,亦可以希天,岂非人定之胜天乎?尊信太过,以谓真得圣人之意固非,即辨驳太过,以为诸儒诟詈,亦岂有当哉?

师说

韩退之曰:“师者,所以传道授业解惑者也。”又曰:“师不必贤于弟子,弟子不必不如师,道之所在,师之所在也。”又曰:“巫医百工之人,不耻相师。”而因怪当时之人,以相师为耻,而曾巫医百工之不如。韩氏盖为当时之敝俗而言之也,未及师之究竟也。《记》曰:“民生有三,事之如一,君、亲、师也。”此为传道言之也。授业解惑,则有差等矣。业有精粗,惑亦有大小,授且解者之为师,固然矣;然与传道有间矣。巫医百工之相师,亦不可以概视也。盖有可易之师与不可易之师,其相去也不可同日语矣。知师之说者,其知天乎。盖人皆听命于天者也,天无声臭而俾君治之,人皆天所生也。天不物物而生,而亲则生之,人皆学于天者也。天不谆谆而诲而师则教之,然则君子而思事天也,亦在谨事三者而已矣!

人失其道,则失所以为人;犹无其身,则无所以为生也。故父母生而师教,其理本无殊异。此七十子之服孔子,所以可与之死,可与之生,东西南北,不敢自有其身。非情亲也,理势不得不然也。若夫授业解惑,则有差等矣;经师授受,章句训诂,史学渊源,笔削义例,皆为道体所该,古人书不尽言,言不尽意,竹帛之外,别有心传;口耳转受,必明所自,不啻宗支谱系,不可乱也。此则必从其人而后受,苟非其人,即已无所受也,是不可易之师也。学问专家,文章经世,其中疾徐甘苦,可以意喻,不可言传。此亦至道所寓,必从其人而后受,不从其人,即已无所受也,是不可易之师也。苟如是者,生则服勤,左右无方,没则尸祝俎豆,如七十子之于孔子可也。至于讲习经传,旨无取于别裁;斧正文辞,义未见其独立;人所共知共能,彼偶得而教我。从甲不终,不妨去而就乙;甲不我告,乙亦可询;此则不究于道,即可易之师也。虽学问文章,亦末艺耳。其所取法,无异梓人之惎琢雕,红女之传絺绣,以为一日之长,拜而礼之,随行偶坐,爱敬有加可也。必欲严昭事之三而等生身之义,则责者罔而施者亦不由衷矣。

用户评价

这套《李敖主编国学经典名著:文论历史篇》精装套装,共5册,从外观上看就极具收藏价值,沉甸甸的手感和精美的包装,都预示着这是一份厚重的文化馈赠。我对古代的文学史和历史哲学一直有着强烈的求知欲,尤其喜欢那些能够引发深度思考的作品。李敖先生以其独特的批判精神和深邃的洞察力闻名,我一直相信他会在“文论历史篇”中带来一些不同于寻常的解读。我希望能在这套书中,看到他对古代文论发展脉络的梳理,以及他对那些经典作品背后所承载的历史意义的深入剖析。比如,他会如何评价不同时期文人的创作理念,以及当时的社会制度和文化思潮是如何影响文学的走向。这套书的到来,无疑为我提供了一个绝佳的机会,去重新审视那些被奉为圭臬的经典,从更广阔的历史视角去理解它们。

评分这套《李敖主编国学经典名著:文论历史篇》精装套装,共5册,从拿到手中那厚实的质感,到典雅大气的封面设计,都让我倍感惊喜。我一直以来都对古代的文学批评和历史发展有着浓厚的兴趣,尤其欣赏那些能够深刻剖析时代背景与文学创作之间内在联系的作品。李敖先生以其独到的见解和不畏权贵的批判精神而闻名,我深信他主编的这套“文论历史篇”定然会给我带来诸多启发。我非常期待在这套书中,能够看到他对古代各种文学思潮的梳理,以及他对重要历史事件如何影响文学走向的分析。他是否会揭示出,在历史的变迁中,文人们是如何通过他们的文字来表达对社会、对人生的思考?这套书的到来,为我提供了一个绝佳的契机,去深入探索那些被时间淘洗过的文化瑰宝,并从更宏观的历史视角去理解它们。

评分拿到这套《李敖主编国学经典名著:文论历史篇》,首先映入眼帘的是那沉甸甸的质感,精装的封面设计充满了复古的韵味,一看就知道是精心打磨过的。我平常就对古代的史书和文论抱有浓厚的兴趣,尤其是那些能深刻剖析社会现象、揭示人性本质的作品。李敖先生的声名在外,他对于历史和文化的解读总是带着一股不羁的锐气,常能让人耳目一新。这次套装共5册,篇幅可见不小,想必内容也是相当充实。我特别期待李敖先生对于古代一些重要历史事件的评述,以及他对当时文人心境的揣摩。我希望通过这本书,能够更清晰地理解古代文人是如何在历史的洪流中寻找自己的位置,他们的文字又如何反映了那个时代的精神风貌。这不仅仅是阅读,更像是一次穿越时空的对话,与历史对话,与智者对话。

评分刚收到这套《李敖主编国学经典名著:文论历史篇》,拆开包装的那一刻,就被厚重的精装和典雅的设计吸引了。虽然书名是“文论历史篇”,但我对李敖先生一贯的犀利、深刻的解读风格有着极高的期待,这次收到的是套装共5册,这足以让我沉浸在国学世界里一段时间了。我尤其关注李敖先生如何看待古代的文学批评,以及他对历史事件的独特见解。他总是能打破常规,从一个全新的视角切入,揭示出那些被遮蔽的真相。我希望这套书能让我了解到,在古代文人的笔下,文学与历史是如何交织在一起的,又是如何相互影响的。尤其是他对当时社会风貌、政治背景如何渗透到文学创作中的分析,对我来说是极具吸引力的。我迫不及待地想翻开第一页,跟随李敖先生的智慧,去探索那些千古流传的文字背后隐藏的故事,去品味那些被时间沉淀下来的思想精华。这不仅是对国学知识的汲取,更是一场与大师思想的对话。

评分刚拿到这套《李敖主编国学经典名著:文论历史篇》,就迫不及待地想一睹为快。精装的5册套装,光是看着就觉得分量十足,有一种沉甸甸的知识感扑面而来。我一直以来都对历史学和文学批评领域有着特别的偏爱,而李敖先生的著作,更是以其深刻的洞察力和独特的视角著称,总能让人在阅读中获得意想不到的启发。我特别好奇,在这“文论历史篇”里,李敖先生会如何梳理古代文论的发展,又会如何将文学作品置于具体的历史背景下去解读。他是否会挖掘出那些隐藏在字里行间的政治、社会信息,并以此来阐释文学的真实价值?我希望通过这套书,能够更深刻地理解古代文人的创作心态,以及他们的作品是如何在历史长河中留下印记的。这不仅仅是阅读,更是一场与历史智慧的对话。

评分书籍包装很好,要慢慢看。另外京东快递真是没得说,服务好,速度快,都晚上9点了还送货到7层,没电梯,今天跑了3趟,我都不好意思了,辛苦了快递小哥

评分好厚的书啊 赞

评分京东物流很棒!值得推荐的一本书,少朋友很喜欢!

评分李敖先生的逝世,是我们人类的一大损失,最起码很多人不会挨骂了.......

评分印刷很好,装订也很不错,就是纸质太差了,摸两下就掉渣。

评分了解中国文化精华,从阅读这套书开始!200部国学经典名著,30卷全部囊括!李敖耗时多年亲自点评批注!人生必读经典,书架必藏良品!“李敖主编国学精要”系列丛书由自称“五十年来,五百年内中国白话文写得好”的国学大师李敖主编,全书共30卷,遴选了中国历史上流传下来的200部古籍经典名著,从先秦至晚清,哲学、@、历史、文学、科学、艺术……几乎囊括了国学的全部精华。有了这部巨著,你可以上下古今,把千年精华尽收眼底;你可以纵横左右,把多样遗产罗列手边;你可以从古典中寻新义,从旧籍里找时潮;从深入浅出的文字里,了解古代的中国和现代的中国。

评分李敖的序写的好,挑得怎样,再看!

评分好

评分印刷很好,装订也很不错,就是纸质太差了,摸两下就掉渣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有