具体描述

内容简介

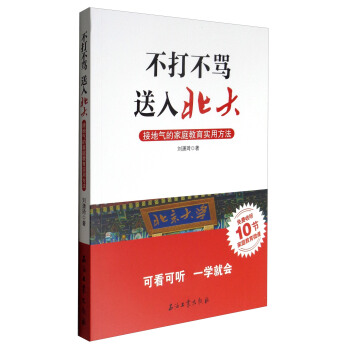

《不打不骂,送入北大》是一本解决家长实际困惑、向家长提供实用方法、富有教育智慧的家庭教育书籍。《不打不骂,送入北大》既不是教育理论也不是教子手记,而是作者以自己把孩子送入北京大学的成功经验为基础、通过多年教育实践所积累的案例总结出的可以广泛适用的方法。视角独特、方法实用。相信能帮助很多家长解决教育孩子的实际问题。

作者简介

刘潇琦,从事教育工作20多年,做过各种类型的家庭教育讲座百余场,在家庭教育方面有独到见解,是接地气、受欢迎的教育专家。2016年开始,坚持免费做“老刘看教育”家庭教育微课,每周一个主题,每次1小时。因为得到家长的厚爱,目前听众已达4万多人。同时,她将先进的教育理念和实用的教育方法应用于对自己女儿的教育上,在不借助“课外辅导”的力量下,2014年,她的女儿以优异的成绩考入了北京大学中文系。目录

第一章 和孩子愉快地相处逆反是心理的“生长痛”

代沟是个“假面具”

家长也需要“包装”

“打一巴掌”的时机

“给个甜枣”的技巧

第二章 不要做糊涂的家长

别让爸爸在家庭教育中“隐身”

绕过家庭教育中的三大“坑”

给应试教育“平反”

令人头疼的社会常见病

孩子“啃老”错在家长

……

第三章 讲道理需要有智慧

第四章 好品质比好成绩重要

第五章 成绩是这样炼成的

精彩书摘

《不打不骂,送入北大》:不能让孩子输在起跑线上

不知从什么时候起,刮起了“不能让孩子输在起跑线上”的风。起跑线在哪儿?赢输的标准是什么?如果已经输了又该怎么办?到底怎样做才能真正为孩子打下赢的基础?这些问题很多家长是没有认真思考过的,在被“广告洗脑”之后,家长们笼统地认为:吃的不能输、穿的不能输、教育更不能输。

所以我们看到孩子的食物贵得离谱,以至于年轻的家长都用能不能买得起奶粉来衡量自己的工资;孩子的衣服贵得离谱,很多孩子的衣服比大人的贵,一些关于各种劣质材料的报道让年轻的父母只有用更多的钱才能买到安心;幼教类的产品也非常贵,上亲子教育课、买各种书籍、光盘等,还没有上幼儿园的一个孩子每年在教育上的投入过万元。这些看得见的“起跑线”不仅让家长负担沉重,而且扭曲了亲子关系。

看到那些放弃家里平常但很有营养的一日三餐而带着孩子去各种饭店吃饭的父母,看到那些因为孩子把新买的衣服弄脏了而在大庭广众之下训斥孩子的家长,看到那些因为孩子不能像别人家孩子那样背诗歌、说英语就说孩子“不是学习的料”的爹妈,我经常感慨:“又一个孩子毁在了起跑线的坑里。”

难道对孩子好一些不对吗?难道从小进行教育不对吗?不是不对,是不能过分,更不能丢掉最重要的部分。那么最重要的部分是什么呢?怎么才能绕过这个“坑”呢?

家常饭菜为孩子保留健康的胃

孩子小的时候,需要吃一些容易消化的食物,比如鸡蛋羹、面条、白粥、青菜,等等。等到孩子的消化系统相对完善,就要让孩子和家长吃一样的饭菜,只要考虑荤素搭配、营养均衡、调整口味就可以了。家里普通的一日三餐,不会有不良食材、高油高盐、太多刺激性口味,非常温和,让孩子的消化系统得到了最大保护,同时也让孩子养成了健康的饮食习惯。

我的孩子小时候,很少去外面吃饭,一日三餐都是奶奶给做饭,非常有规律,虽然都是普普通通的家常菜,但是孩子吃得很舒服,很少生病。而且因为总是在家吃饭,对家特别眷恋,现在孩子虽然上大学了,但每周都会回家,愿意吃家里的饭。

那个时候周围的孩子都喝各种饮料,但是我们坚持让孩子喝白开水,极少的时候才会喝可乐,也许当时在别人的眼中,孩子过着没有“滋味儿”的生活,但是孩子有一口极好的牙齿,有一个健康的身体。这是孩子一辈子的财富,而且习惯一旦养成,终身受益。就拿现在来说,孩子上大学了想吃什么想喝什么没有家长管了,但孩子通常会选择喝白水或者茶,很少喝饮料。

普通衣服让孩子更自由更快乐

如果孩子的衣服很贵,家长当然就会希望孩子爱惜,就会要求孩子站有站相、坐有坐相、不能随意玩儿、吃饭不能掉在衣服上,等等,这些都是一种负担,让孩子随时随地都受到约束,而且很容易因为把衣服弄脏弄坏而招致家长的批评。孩子小的时候,应该尽量给孩子选择纯棉的、宽松的、穿着舒服的、容易清洗的衣服。只要常洗常换、保持干净就可以了。这样孩子玩儿土玩儿沙子或者吃东西掉在了身上都不会很心疼,可以让孩子随心所欲。这种自由对孩子的各方面成长都很有好处。

有一天看孩子小时候的照片,其中有一张照片,孩子笑得前仰后合,边笑边说:“我小的时候真土,看起来像个老太太。”因为那张照片是冬天照的,孩子穿着奶奶自己做的棉袄,棉袄外面是一个小褂,整个圆滚滚的,再加上牙齿还不全,的确看起来像个“老太太”。

……

前言/序言

我出生在20世纪70年代初,回想起来,从自己受教育的二十多年到自己从事教育工作的二十多年,我们的生活随着社会的发展发生了翻天覆地的变化:经济水平的大幅上升,生活方式的更新转变,思想意识的多面多元,价值观念的颠覆重构……如此纷繁而巨大的变化,给家长在教育孩子方面带来的难度也是前所未有的。家长不知道该教给孩子什么,不知道该如何和孩子沟通,不知道该不该斩钉截铁地告诉孩子什么是对的、什么是错的,不知道到底怎样做才能给孩子的成长和未来产生积极的影响。我的女儿2014年参加高考,考入了自己的第一志愿北京大学中文系。在孩子上学的十二年里,没有补过奥数,也没有补过英语,只在初三的暑假时,因为担心初高中衔接不好而提前预习了一些高一的课程。

迄今为止,我和女儿依然保持着亲密的关系,女儿每周都回家,我们总有说不完的话。有很多人问我是怎么教育女儿的。诚然,每个孩子都是独一无二的,具体经历无法复制,但也是有规律可循的,只要做到下面五点,就一定能培养出优秀的孩子。

(1)家长一定要和孩子保持良好的关系,不管成绩如何,都要成为孩子最亲近的人。

(2)家长一定要对复杂的社会问题有清晰正确的认识,不能模棱两可、人云亦云。

(3)家长不要抱怨孩子不听话而是要思考如何让孩子听话。

(4)家长一定要让孩子先成为一个好人,培养高尚的道德永远是家庭教育中第一位的。

(5)家长一定要更关注孩子的学习习惯和方法,而不是紧紧盯着成绩。

近些年,社会对母爱的宣传有一些夸张,以至于很多人把“母爱”和“家庭教育”等同起来,认为只要倾注了足够多的“母爱”,孩子就能健康成长和最终成才。而我认为家庭教育不等同于“母爱”。我想从两个方面告诉正在培养孩子的父母们:一方面,家庭教育是父母双方的事情,而不是母亲一个人的事情。父亲在家庭教育中不仅占据举足轻重的地位,更有不可推卸的责任;另一方面,家庭教育中仅有“爱”是不够的,更需要“智慧”。包括和孩子沟通的智慧、让孩子明理的智慧、给孩子解惑的智慧、为孩子引航的智慧,等等。

为了解决家长在家庭教育方面的困惑,从2016年初开始,我每周都用微课的形式,给家长讲解家庭教育相关的公益课程。现在全国有4万多听众,大家普遍认为内容比较“接地气”、方法比较实用,但是因为微课在保存和记忆方面难度较大,故而家长呼吁出版相关的书籍。这个想法

用户评价

从阅读体验来看,这本书的节奏感和情绪调动能力一流。它不像某些作品那样追求高潮迭起,而是通过一种近乎催眠的、反复出现的意象来构建情绪的基调。我发现自己不自觉地被卷入到那种特定的情绪漩涡中去,那种既期待又害怕的矛盾心理贯穿始终。最让我印象深刻的是作者在构建世界观时所展现出的严谨性,即使是再小的设定或背景信息,也都有其存在的意义,绝无冗余。这使得整个故事的逻辑链条异常坚固,让人在阅读时不会感到任何突兀或跳跃。读完后,我花了相当长的时间来整理思绪,因为书中探讨的许多议题,需要时间沉淀才能真正消化。它成功地做到了让读者在合上书页后,依然无法停止思考的状态。

评分这本书的优点在于其无与伦比的画面感和氛围营造。作者的文字如同镜头,总能捕捉到最微妙的光影变化和人物最细微的表情。我仿佛能清晰地看到故事发生的那些场景,感受到空气的湿度和温度,这种沉浸感是很多作品难以企及的。它没有使用过多花哨的辞藻,而是依赖于精准的动词和克制的形容词,去勾勒出复杂的情境。尤其是书中对于“等待”这一状态的描绘,被提升到了哲学的高度,那种时间被拉长、被异化的感觉,非常到位。整体来看,这是一部艺术性和思想性并重的好书,它不仅讲述了一个故事,更像是在邀请我们参与一场关于生存本质的深入探讨。对于追求文学性的读者而言,这本书无疑是一份丰厚的馈赠。

评分这本书的语言风格,坦白说,极具个人特色,初读时可能会觉得有些晦涩,但一旦适应了作者的韵律,便会发现其中蕴含的强大张力。它避开了时下流行的轻快叙事,转而采用了一种更为沉郁、近乎散文化的笔调来描摹人物的生存困境。我特别注意到,作者对于环境的描摹达到了近乎“物化”的程度,周围的一草一木、一砖一瓦,都像是被赋予了某种宿命感,与人物的心境形成了奇特的共振。这种强烈的“场域感”,使得读者仿佛置身于那个故事发生的特定时空,感同身受那种无处可逃的压抑。虽然情节推进不算迅猛,但每一个转折都像是经过了精心的计算,看似偶然,实则必然。这本书更像是对某种社会现象的深刻剖析,而不是一个简单的故事讲述,它要求读者投入更多的思考,才能真正领略其价值所在。

评分我必须承认,这本书的某些章节处理得非常大胆,它挑战了传统叙事中对“好人”与“坏人”的简单二元对立。作者似乎对人性的复杂性有着近乎冷酷的洞察力,笔下的人物没有一个是扁平的符号,他们都有着各自合理的逻辑和难以启齿的创伤。读到后半段,我开始反思自己对于“成功”和“失败”的固有认知。这本书的魅力就在于,它不提供廉价的安慰剂,而是将现实的骨感赤裸裸地展示在你面前。这种毫不留情的真实感,虽然阅读过程并非总是愉悦,但却是极其有价值的。特别是那段关于选择与代价的论述,简直像一把锋利的手术刀,精准地切开了伪装。对于那些寻求深度、不满足于表面故事的读者来说,这本书提供了一个极佳的对话空间。

评分这本书的叙事节奏把握得极为精妙,开篇就将人牢牢地吸住了。作者似乎深谙人性中对“未知”的好奇心,没有急于抛出核心冲突,而是用一系列看似日常却暗藏玄机的场景,慢慢构建起一个令人不安的氛围。我尤其欣赏它在细节上的打磨,比如对主人公内心独白的细腻刻画,那种在特定环境下,理智与情感激烈拉扯的状态,被描绘得入木三分。读到中期时,情节开始加速,各种线索如同精密钟表的齿轮般咬合在一起,推动着故事走向一个不可避免的高潮。那种层层递进、欲罢不能的感觉,让我在深夜里也忍不住翻页。它不是那种直白的、教科书式的写作,而是更像一幅层次丰富的油画,需要你静下心来,去品味那些隐藏在笔触之间的深意。整体而言,这是一部在结构设计上极其成熟的作品,读完后留下的回味悠长,值得反复揣摩。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![父女情深 [What I would tell her: 28 Devoted Dads on Bringing up, Holding on to and Letting go of Their Daughters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12146036/58df9573Ndbd85c28.jpg)