具体描述

内容简介

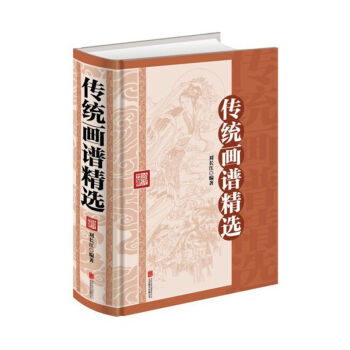

初版于1925年的《中国画学全史》是郑午昌先生研治中国画史画论的代表著作,也是中国人自撰我国绘画通史的开篇之作。它伫立在20世纪中国美术史学承前启后的源头,既是前代传统画学典籍的集成汇要,又昭示出直面现代敞开视野的理性新变。作者简介

郑午昌(1894-1952),浙江嵊县人。著名画家、美术史论家。历任中华书局美术部主任、上海美专、杭州国立艺专、新华艺专、苏州美专等学校教授。撰有《中国画学全史》《中国美术史》《中国壁画历史研究》《苦瓜和尚画语录释义》《画余百绝》等著作。内页插图

目录

丛书弁言王立翔郑午昌《中国画学全史》导读郎绍君张鹏

序

自序

实用时期

第一章 画之起源与成立

第一节 画之起源

第二节 画之成立

礼教时期

第二章 夏商周秦之画学

第三节 图画应用与三代政教

第四节 周秦间之画家

第三章 汉之画学

第五节 概况

第六节 画迹

第七节 画家

第八节 画论

宗教化时期

第四章 魏晋之画学

第九节 概况

第十节 画迹

第十一节 画家

第十二节 画论

第五章 南北朝之画学

第十三节 概况

第十四节 画迹

第十五节 画家

第十六节 画论

第六章 隋之画学

第十七节 概况

第十八节 画迹

第十九节 画家

第二十节 画论

第七章 唐之画学

第二十一节 概况

第二十二节 画迹

第二十三节 画家

第二十四节 画论

第八章 五代之画学

第二十五节 概况

第二十六节 画迹

第二十七节 画家

第二十八节 画论

……

文学化时期

附录

图版目录

前言/序言

夫虞廷作绘,五采彰施;周代象形,六书俶始;记述图画,由来旧已。《易》日:道形而上,艺成而下,上焉者视道为高深,口能言而语不详;下焉者习艺之庸俗,言无文而行不远。国画精微,迭经蜕变,若断若续,绵数千年而弗坠。初非古人立说,代远年湮,无所征引。而群言荟萃,支离踣驳,未能芟繁就简,提要钩玄,如丝之引绪,如肉之在串者,此诚学者之忧也。方今怯卢梵书,遐陬重译之艺术,滂溥宇内,英奇才俊之士,将欲举其殊形异制,曲意附会而沟通之,以为自古至今,绘事变迁之迹,胥系乎此。不谓知新原于温故,竟委贵于寻源,由契刀而柔豪,分作家与士习,雅格独创,逸品弥遒。董玄宰所称读万卷书,行万里路,方可作画,其旨深矣。盖画之有法,肇于古人。著之载籍,非徒夸远游务泛览也。古者方技一门,列于志乘,一都一邑之间,绘事传世,代有名人。学风所播,成为流派,画史姓氏,亦既夥颐。要之大家杰出,诣臻神妙,多师造化,几于化工。其最著者,如荆浩之写太行山,董元之写江南山,米元章写京口江山,黄子久写海虞山水,诸如此类,又皆因其所居之地,朝夕目睹,各有不同,一一施之于笔墨,历世久远,衣钵相承,矩步绳趋,墨守家法,古今名流赖以勿替,直接薪传,全凭口授而已。廊庙山林,青蓝特出。既精鉴别,手摹心追;思兼众长,独抒己见。知非闾师之讲导,庸史之练习,所可穷其奥窔。因稽古训,载咏篇章。解衣柴礴,识画者之真;濡笔淋漓,得诗人之意。多文晓画,论述益繁,所惜窥管一斑,尚非全豹;破壁十丈,讵日真龙。审择之精,惟善读书者心领神会焉。吾友郑君午昌,工诗文,善绘画,方闻博雅,跞古逴今,阅数寒暑,辑成卷帙,名日《中国画学全史》。有条不紊,类聚群分,众善兼该,为文之府。行见衣被寰宇,脍炙士林,媲美前徽,嘉惠后学,家珍和璧,人握隋珠,则度世之金针,迷津之宝筏,无以逾此。因书简端,以志忻幸。戊辰四月,黄宾虹序。

用户评价

当我看到《朵云文库·学术经典:中国画学全史》这本书的书名时,内心立刻涌起一股强烈的购买欲。作为一个长期以来对中国艺术充满好奇,却又觉得知识体系不够完善的读者,我一直在寻找一本能够系统、深入地讲解中国绘画史的书籍。市面上充斥着各种绘画入门、技巧讲解的书籍,但真正能够带我领略中国画学发展脉络、理解其深厚文化内涵的著作却不多见。“学术经典”这几个字,更是让我对这本书的质量充满了信心,我知道这通常意味着严谨的考证、深刻的见解和扎实的研究。我特别期待这本书能够详尽地介绍中国画的起源,从最早的原始艺术形态,一路追溯到成熟的绘画体系的形成。我希望它能清晰地勾勒出各个历史时期绘画的风格特点、代表人物、艺术理论的演变,以及不同流派之间的关系。尤其是我对那些历史悠久的、具有代表性的绘画作品非常感兴趣,我希望能在这本书中看到对这些作品的深入分析,理解它们的艺术价值和历史意义,以及它们是如何影响了中国绘画的发展方向。总而言之,我希望这本书能够成为我理解中国画学的一把钥匙,帮助我打开通往中国传统艺术殿堂的大门,并且能够在我日后的学习和欣赏中,成为一本常备的参考书。

评分这本《中国画学全史》的书名,光是听着就让人心生敬畏,特别是“学术经典”四个字,更是增加了我对它内容的期待。我一直觉得,中国画艺术博大精深,历经千年的发展,形成了无数的流派和风格,要理解和掌握它,需要一个系统性的学习过程。市面上有很多关于中国画的书籍,但往往过于碎片化,要么只关注某个时期,要么只介绍几位大家,很难形成一个整体的认知。而这本书的“全史”二字,恰恰是我一直在寻找的。我希望它能够带领我从中国绘画的萌芽时期开始,一路追溯到当下,将那些散落在中国绘画史上的珍珠,一颗颗地串联起来,形成一条清晰而完整的项链。我特别想了解,作者是如何界定“画学”这个概念的,它是否仅仅指绘画技法和风格的演变,还是包含了更深层次的理论、哲学和文化内涵。我希望这本书能够深入浅出地讲解中国绘画的各种理论,比如“气韵生动”、“骨法用笔”、“应物象形”等,并结合具体的绘画作品来阐释这些理论的实际运用。同时,我也非常期待它能够详尽地介绍各个时期的代表画家及其作品,分析他们的艺术风格、创新之处以及对后世的影响。毕竟,历史是由无数个个体构成的,了解重要的艺术家,是理解整个绘画史的关键。

评分拿到这本书,第一眼就被它沉静的书名和“学术经典”的系列标识吸引了。我个人对中国传统艺术一直抱有浓厚的兴趣,尤其是绘画,觉得它不仅仅是一种艺术形式,更是承载了中国文化、哲学思想和历史变迁的独特载体。我一直想找一本能够系统梳理中国画学发展历程的书籍,能够从宏观的视角,将各个时期、各个流派、各个艺术家的作品和理念串联起来,形成一个完整清晰的图景。这本书的出现,让我觉得我的愿望可能要实现了。《中国画学全史》,这个名字本身就充满了召唤力,让我期待它能够像一部史诗,徐徐展开中国绘画的波澜壮阔的画卷。我希望它能够细致地探究中国绘画的源头,从原始社会的岩画、陶器纹饰,一直讲到汉代的帛画、魏晋的风骨,再到唐宋的辉煌,元明的文人画,清代的承转,乃至近代的发展。我期待作者能够深入挖掘各个时期绘画的特点,分析其背后的社会文化背景、哲学思想、审美趣味,以及这些因素是如何影响绘画的风格和内容的。同时,我也希望它能在梳理宏观历史的同时,不失对重要艺术家及其代表作品的深入剖析,能够让我领略到那些大师级的作品的独特魅力和深远影响。而且,“学术经典”系列通常意味着内容的严谨性和研究的深度,所以我对这本书的学术价值充满信心。

评分我拿到这本书的时候,第一感觉是它的分量。真的挺沉的,拿在手里就知道这是一本扎实的学术著作,而不是那种轻飘飘的普及读物。书页纸质也很不错,厚实且带有一定的纹理,翻起来手感很好,而且印刷清晰,不像有些书那样,图片模糊不清,影响阅读体验。最让我感到欣慰的是,这本书的装帧设计非常用心,无论是封面的素雅,还是内页的排版,都透露出一种专业和严谨。我一直觉得,一本好的学术书籍,不仅仅是内容上的精湛,外在的呈现方式同样重要,它能直接影响读者的阅读心情和吸收效率。我非常期待它能够系统地梳理中国画学的发展脉络,从最早期可能还未成型的绘画痕迹,一直讲到近现代的各种艺术思潮与实践。我特别想知道,作者是如何看待那些处于历史夹缝中的艺术形式,是如何将它们有机地联系起来,形成一个连贯的“全史”的概念的。毕竟,中国绘画的历史太过悠久,流派纷呈,艺术观念也随着时代变迁而不断演化,要做到“全”且“精”,难度可想而知。我希望这本书能填补我在这一领域的认知空白,让我能够建立起一个相对完整和清晰的知识体系。此外,我个人对画作的分析也很有兴趣,希望书中不仅仅是对历史事件和人物的罗列,更能深入到对具体画作的鉴赏和解读,分析其艺术特征、表现手法、思想内涵等等。

评分这本书的书名《朵云文库·学术经典:中国画学全史》,光是听名字就感觉分量十足。我一直对中国画有着浓厚的兴趣,但总觉得市面上的书籍要么过于泛泛,要么过于狭窄,很难找到一本能把我带入一个完整、系统的中国画学世界。我希望这本书能够填补我的这一块空白。我期待它能够像一部宏伟的史诗,为我徐徐展开中国绘画数千年的发展画卷。从最遥远的古代,那些模糊的痕迹,一路讲到各个朝代的繁荣与变革,再到近现代的各种艺术思潮的碰撞。我特别想了解,作者是如何定义“画学”的,它不仅仅是绘画技巧的演变,更包含了一种文化、一种哲学、一种对世界的理解方式。我希望这本书能够深入探讨中国画的理论体系,比如如何理解“笔墨”的精髓,如何体会“意境”的营造,如何认识“写意”与“写实”的关系。当然,我更期待它能够对中国画史上的那些璀璨明珠——那些伟大的艺术家及其作品进行深入的剖析。我希望能够通过这本书,真正领略到齐白石的虾、徐悲鸿的马、张大千的山水,以及那些古代大师们的杰作,理解它们为何能够流传千古,成为经典。

评分这本书的书名,《朵云文库·学术经典:中国画学全史》,听起来就非常“硬核”,充满了知识的力量。我一直对中国的传统文化,尤其是绘画艺术,有着一种莫名的情结。总觉得中国画不仅仅是线条和色彩的组合,它更像是一种写意,一种哲学,一种对天地万物的理解和表达。然而,我对中国画的发展历程,不同时期、不同流派的特点,一直都感到有些模糊。市面上有很多关于中国画的书,但要么过于浅显,要么过于专业,很难找到一本既有深度又不失可读性的。所以,当看到这本“全史”时,我的眼睛一下子就亮了。我期待它能够为我构建一个完整、清晰的中国画学知识体系。我希望它能从最原始的艺术表达开始,一路梳理到近现代。我想知道,那些古老的壁画、卷轴,是如何一步步演变成我们今天所熟知的山水、花鸟、人物画的。我希望作者能够深入分析各个时期绘画的艺术理念,比如文人画的兴起,它对绘画的要求是什么?宫廷画又有着怎样的特点?民间画又为何如此充满生机?我更期待书中能有对一些经典画作的深度解读,不仅仅是描述画面的内容,更能分析其笔墨的运用,构图的妙处,以及其中所蕴含的深厚文化底蕴和哲学思考。

评分这本书的封面设计倒是挺雅致的,一种沉静的蓝色调,配合着烫金的“朵云文库·学术经典”字样,瞬间就给人一种厚重感和历史感。我一直对中国的绘画历史充满兴趣,但总觉得市面上的一些书籍要么过于泛泛而谈,要么过于聚焦于某个时期或某个流派,难以形成一个宏观的认知。所以,当看到这本《中国画学全史》时,我的期待值还是蛮高的。我希望它能够像一个引路人,带领我穿越数千年的中国绘画长河,了解它的起源、发展、各个时期的特点、代表人物和艺术理念。特别是“全史”二字,让我觉得它可能涵盖了从史前到近现代的各个阶段,无论是早期壁画、陶瓷绘画,还是后来的文人画、宫廷画、民间画,都能有所触及。我特别好奇它会如何处理那些零散的、不易考证的早期绘画史料,以及如何梳理不同流派之间的传承与演变关系。而且,学术经典系列通常意味着严谨的考证和深刻的理论分析,这一点对我来说非常重要。我希望作者能够提供扎实的研究基础,而不是仅仅停留在对画作的简单描述上。当然,一本好的史学著作,除了内容本身,编排的逻辑性和图文的配合也至关重要。我希望它不仅有详实的文字叙述,还能配以高质量的、具有代表性的绘画作品插图,这样才能更直观地理解文字所传达的内容。期待它能成为我书架上的一本常备参考书,在我需要深入了解中国画学某个方面时,能提供清晰的脉络和丰富的视角。

评分我看到《朵云文库·学术经典:中国画学全史》这个书名,第一时间就被吸引了。我一直觉得,中国画是中国传统文化中最具代表性的艺术形式之一,它承载着丰富的历史信息、哲学思想和审美情趣。然而,我对中国画的发展脉络,各个时期的风格特点,以及背后蕴含的理论体系,一直觉得有些零散和模糊。我渴望拥有一本能够系统、全面地梳理中国画学发展历程的著作,能够让我从宏观的视角,理解中国绘画是如何一步步走到今天的。《学术经典》系列的标签,更是让我对这本书的严谨性和学术价值充满了信心。我希望这本书能够详尽地介绍中国画的起源,从史前时期的岩画、陶器纹饰,到各个朝代的绘画风格演变,比如唐代的雄浑奔放,宋代的精工雅致,元代的自由写意,明清的细腻繁复等等。我更期待它能够深入分析中国画的艺术理论,比如“气韵生动”、“骨法用笔”、“应物象形”等,并结合具体的绘画作品来加以阐释。同时,我也希望能在这本书中看到对中国画史上各个时期重要画家及其代表作品的介绍和解读,让我能够更直观地感受中国画的魅力,理解大师们的艺术追求和贡献。

评分我拿到《朵云文库·学术经典:中国画学全史》这本书,第一感觉就是它的专业性和厚重感。“学术经典”这几个字,就已经奠定了它在内容上的严谨性和深度。我一直以来都对中国传统文化,尤其是绘画艺术,充满了好奇和敬意,但总觉得对于中国画的发展脉络、各个时期的艺术特点,以及背后支撑的理论体系,还停留在比较浅显的层面。我一直渴望能够找到一本能够系统、全面地梳理中国画学历史的书籍,让我能够从一个更宏观、更深入的角度去理解这门博大精深的艺术。这本书的“全史”二字,正是我所期待的,它意味着我将能够跟随作者的笔触,穿越时空的界限,从中国画的起源一直走到当代,了解它的演变、发展和创新。我非常期待书中能够对中国画的发展历程进行详细的梳理,分析不同时期绘画风格的形成原因,以及各流派之间的联系与区别。同时,我也希望它能够深入探讨中国画的艺术理论,例如“气韵生动”、“笔墨精神”、“意境营造”等,并且能够结合具体的绘画作品来加以阐释,让我能够更好地理解这些理论的精髓。当然,对于中国画史上那些举足轻重的大师级画家及其代表作品,我也期待能够在这本书中看到深入的介绍和独到的见解。

评分这本书的名字《朵云文库·学术经典:中国画学全史》,就给我一种非常权威、非常厚重的感觉。我一直对中国的传统文化,特别是绘画艺术,有着浓厚的兴趣,总觉得这是一种非常能够体现中国人的审美情趣和哲学思想的艺术形式。然而,市面上关于中国画的解读,往往显得有些零散,很难形成一个完整清晰的图景。我渴望能够找到一本真正能带领我全面了解中国画学发展历程的书籍,能够从宏观的视角,梳理出它的脉络,洞察它的演变。这本书的“全史”二字,让我看到了希望。我期望它能够像一位博学的老师,为我细致地讲解中国画的起源,从岩画、陶器上的图案开始,一路讲述到各个朝代的绘画特色,比如汉代的苍劲,魏晋的飘逸,唐代的雄浑,宋代的细腻,元明的雅致,清代的精工,等等。我希望它不仅仅是简单地罗列历史事件和人物,更能深入到艺术本身,分析不同时期绘画所体现的哲学思想、社会背景、审美观念,以及这些因素是如何相互影响,推动着中国画的发展。我非常期待书中能够有对那些著名画作的深入解读,让我能够理解它们的构图、用笔、色彩以及其中蕴含的情感和意境。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有