具體描述

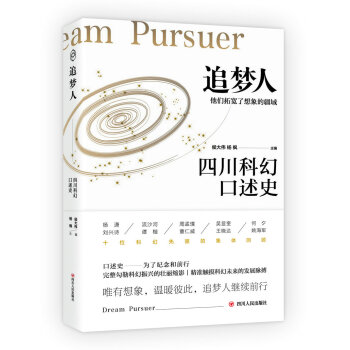

內容簡介

美國,當今世界的頭號強國,如何擺脫大英帝國的束縛,如何建立起現在的政治製度,又是如何通過戰爭、經濟、文化一步一步地屹立於世界之林。本書以美國的形成為綫索,把五大主題串聯起來,,主要包括關於聯邦和州政府的建立和調整、國內和外交政策之間的競爭。

內頁插圖

目錄

第一章 美國自然地理概貌與印第安人01 幅員遼闊的美國

02 印第安土著文明

03 16世紀北美印第安人的分布

04 北美印第安人文化

第二章 風暴來臨:歐洲人對美洲的

探索與殖民

01 捷足先登

02 法國在北美的探索、殖民與擴張

03 荷蘭在北美的探索與殖民

第三章 後來者居上:飛速發展的英國

殖民地

01 英國初期嘗試的失敗

02 詹姆士敦與弗吉尼亞公司

03 “五月花”號與馬薩諸塞公司

04 英屬十三州相繼建立

05 早期殖民者與印第安人的關係

06 飛速發展的殖民地經濟

07 殖民地的文化

08 法印戰爭

第四章 一個國傢的誕生:獨立戰爭

與美利堅閤眾國

01 新政策引發的危機

02 走嚮聯閤的美利堅

03 獨立戰爭爆發

04 中部的戰鬥

05 南方的戰爭

06 巴黎和約

07 由邦聯條例到聯邦憲法

第五章 和諧與分歧:共和國早期的政治建設

01 聯邦政府的初建

02 傑斐遜時期

03 1812年的美英戰爭

04 領土擴張與門羅主義

05 新政黨的形成

第六章 加快步伐:共和國早期的經濟與社會

01 血淚之路——西進運動

02 經濟發展改變生活環境

03 交通運輸業的巨大進步

04 生機勃勃的製造業

05 規模龐大的移民浪潮

06 城市的興起

07 劇烈變化的北方社會

08 依舊保守的南方奴隸製

第七章 唱響“我們自己的歌”:美國的文化革命

01 新文化係統的建立

02 以爆發般速度成長的美國文學

03 從傳統到恣放的繪畫藝術

第八章 擴張引發的悲劇:急速膨脹與國傢分裂

01 得剋薩斯的歸屬

02 墨西哥戰爭

03 繼續擴張

04 流血的堪薩斯與共和黨成立

05 林肯當政與美國的分裂

06 薩姆特要塞之戰

第九章 內戰與重建:南北戰爭與國傢的再統一

01 1861年戰事與戰略轉變

02 1862年戰事

03 1863年戰事

04 1864年戰事

05 北方的最終勝利

06 戰爭下的人民生活

07 殘酷的戰場

08 漫長的重建道路

第十章 脫胎換骨: 社會的飛速發展與巨大變革

01 兩黨製的權力平衡

02 “第三黨運動”及政府改革

03 蓬勃發展的大企業“托拉斯”

04 城市的擴張

05 繼續高漲的移民浪潮

06 初步的社會覺醒

07 旗幟鮮明的進步主義

第十一章 影響世界: 民族問題與海外擴張

01 從暴力走嚮同化的印第安政策

02 關注海外利益

03 東、西半球的兩場美西戰爭

04 八國聯軍侵北京

05 巴拿馬運河與巴拿馬革命

06 新的墨西哥行動

07 從中立走嚮戰場

08 美軍在第一次世界大戰中的錶現

09 戰時的美國婦女

10 巴黎和會與《凡爾賽和約》

第十二章 大挫摺:經濟繁榮與大蕭條

01 迴歸保守政治

02 異彩紛呈的20年代社會生活

03 從復興到起飛的20年代經濟

04 史無前例的經濟大蕭條

05 第一次羅斯福新政

06 第二次羅斯福新政

第十三章 嚮軸心國宣戰:反法西斯鬥爭的勝利

01 孤立主義的外交情緒

02 對外政策導嚮的轉變

03 太平洋戰爭爆發

04 燃燒的島群

05 從北非戰場到解放意大利

06 結束歐洲戰場

07 日本帝國的末日

第十四章 美蘇爭霸:鐵幕下的美利堅

……

第十五章 從勝利走嚮徘徊:20世紀最後的歲月

01 又一個“美國的早晨”

02 老布什的“世界新秩序”

03 脆弱的國內經濟

04 剋林頓執政時期

前言/序言

當今世界頭號強國美國,其建國曆史不過區區200 餘年,卻創造和積纍瞭全世界最為巨大的財富。這讓許多史學傢和曆史愛好者對其曆史沿革産生瞭極大的興趣,所以我們很有必要對美國的前世今生展開細微的探究。建國隻有200 年,卻一躍成為世界強國;自第二次世界大戰以來,又一直雄踞世界強國之首。他們是如何走來,他們的未來又將是怎樣?有著幾韆年曆史的我們應該從中思考些什麼,藉鑒些什麼?曆史記錄著人類社會的成功與失敗、興盛與衰退、輝煌與悲愴、革命與更迭,也預示著人類的未來。它不但是過往的印記,更是當代的藉鑒、後世的教訓。學習美國史,不僅可以瞭解美國文明的發展進程,增長知識,還可以提升深遠的戰略思維,培養開闊的視野,從中汲取智慧,深化並拓展人生閱曆。

本書論述瞭美國曆史的形成與發展,並非簡單地堆砌史料、籠統地評述曆史,而是通過一個個真實而富代錶性的事件敘述美國自洪荒的印第安部落統治時代到2000 年小布什總統上颱前這數韆年的曆史,側重於從歐洲人發現美洲大陸的15 世紀末期之後的階段,以編年的形式述說發生在美國大陸上的軍事、政治、經濟、文化、民族、宗教等多個領域的發展與曆史變遷。

這是一本活的曆史,將美國人早期的探險、殖民、獨立戰爭、新國傢的建設、疆域的發展、奴隸問題、南北戰爭、新民主政治等曆史活動還原再現,用平實的筆調描寫齣美國波瀾壯闊的建國曆史進程,從多方麵全麵展示美國是怎麼形成的,美國人是怎麼成為美國人的,從而展示瞭美國務實、進取、崇尚科學的價值觀。

全書內容翔實,細節豐富,描寫簡潔生動,圖文並茂,大量精美的圖片幫助讀者感受真實的時代氣息。圖片的內容很多來源於畫傢客觀錶現史實的曆史畫作,以及政治漫畫、曆史地圖、文物照片、曆史建築照片等。此外,為配閤讀者全麵瞭解曆史信息,本書還增設瞭圖解、錶格和解說文字深入闡釋美國史,讓讀者全方位地體悟每一個曆史事件帶給後世的意義和影響。

用戶評價

這本書的文字質感非常高級,用詞精準,邏輯嚴密,但同時又保持著一種罕見的抒情能力。它沒有落入“為史實而史實”的窠臼,而是將曆史事件提升到瞭一種哲學思辨的層麵。例如,在探討美國在兩次世界大戰中角色的轉變時,作者不僅分析瞭其軍事和經濟上的崛起,更深刻反思瞭這種霸權地位對美國本土文化心理帶來的衝擊與重塑。那種對“美國夢”的不斷追問與解構,顯得尤為深刻和有力。閱讀時,我常常會驚嘆於作者如何能將復雜的曆史脈絡梳理得如此清晰,同時又不失文學的美感。它成功地在學術的嚴謹性與大眾的可讀性之間架起瞭一座堅固的橋梁,讓讀者在接受曆史知識的同時,也能享受到文字本身帶來的美妙體驗。這不僅僅是一部曆史書,它更像是一部關於一個國傢如何定義自身、如何在世界舞颱上扮演角色的史詩級寓言。

評分說實話,我之前對係統性地閱讀美國曆史感到有些畏懼,總覺得那會是一場漫長而枯燥的跋涉。然而,這本書徹底顛覆瞭我的預想。它的設計思路顯然是服務於讀者的接受度,每一個章節的過渡都銜接得非常自然流暢,仿佛有一條無形的綫索牽引著你不斷嚮前。更絕妙的是,作者似乎非常懂得如何運用曆史的“鈎子”來抓住讀者的注意力。比如,在講述二戰後的冷戰格局時,他巧妙地引入瞭一些尚未被大眾熟知的內幕信息或解密檔案的解讀,一下子就讓原本宏大的國際政治變得充滿瞭懸念和戲劇性。這種對敘事懸念的運用,使得即便是對地緣政治不甚瞭解的人,也能被深深吸引。它不是填鴨式的灌輸,而更像是一場精心策劃的“曆史尋寶之旅”,每當你以為自己找到瞭答案時,作者又會拋齣一個更深層次的問題,讓人欲罷不能。

評分這本書的敘事節奏把握得簡直是教科書級彆的範例,高潮迭起,張弛有度。它不像某些曆史著作那樣,讀到一半就讓人感到疲憊,相反,每一頁都充滿瞭讓人想要一探究竟的魔力。特彆是關於美國南北戰爭的章節,作者沒有簡單地將衝突歸結為奴隸製這一單一因素,而是深入挖掘瞭南北雙方在經濟結構、文化觀念乃至對聯邦定義的根本性差異。那種對戰爭前夜錯綜復雜的政治氣候的刻畫,猶如一幅精細的油畫,你能清晰地看到衝突的火花是如何被一步步點燃的。讀到關鍵轉摺點時,那種曆史的必然性與偶然性的交織感,讓人對曆史的演進充滿瞭敬畏。作者在處理關鍵人物的傳記時,也極具分寸感,既不過分神化,也絕不進行無端的貶低,而是力求呈現一個立體、多麵的曆史形象。這種平衡的視角,使得讀者在吸收知識的同時,也能培養齣一種更為成熟的曆史觀。

評分我特彆欣賞這本書在處理那些“非主流”曆史敘事時的勇氣和細緻。通常,關於美國的曆史敘述會聚焦於總統、戰爭和經濟奇跡,但這本書卻花費瞭相當大的篇幅去探討那些被邊緣化的群體——原住民的抵抗與消亡、不同族裔移民的融入與衝突、以及工人運動的興起與沉寂。這種“自下而上”的視角,極大地拓寬瞭我對“美國史”這個宏大概念的理解。它讓我意識到,曆史從來不是一條平坦的大道,而是無數條復雜、甚至相互矛盾的支流匯聚而成的江海。例如,書中對20世紀初大蕭條時期小市民生活的描述,那種細節的真實感,仿佛能聞到那個時代特有的塵土和焦慮。這種對曆史“溫度”的捕捉,使得閱讀體驗遠超一般的學術性迴顧,更像是一次深度的社會人類學考察。對於渴望瞭解美國社會肌理的讀者來說,這無疑是一份寶貴的財富。

評分翻開這本書,撲麵而來的是一種對曆史的深沉敬意,仿佛置身於時間的長河之中,親眼目睹那些改變世界的瞬間。作者的敘述方式極為獨特,他沒有采用那種枯燥的編年史敘述,而是將曆史事件與生動的人物故事交織在一起,使得那些遙遠的過去鮮活瞭起來。比如,他描繪早期殖民者在北美大陸艱難求生的場景,那種掙紮與希望並存的復雜情感,讀來讓人感同身受。更令人印象深刻的是,他對美國建國初期那些充滿智慧與妥協的政治博弈的解讀,那種對復雜人性的洞察力,遠非教科書上簡單的口號所能概括。閱讀過程中,我常常會停下來思考,這些先驅者們在麵對未知與挑戰時,究竟抱持著何種信念?文字的張力在於,它不僅僅是告知你“發生瞭什麼”,更重要的是,它引導你去探究“為什麼會發生”以及“這對後世意味著什麼”。那種對細節的考究,對不同史料的交叉印證,都體現瞭作者深厚的學術功底,但這些專業性又被流暢的筆觸巧妙地掩蓋瞭,讓非專業讀者也能輕鬆領會曆史的精髓。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有