具體描述

編輯推薦

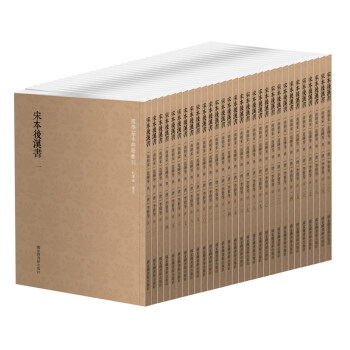

本書為《國學基本典籍叢刊》之一種,為瞭更好體現原本的效果,兼顧讀者閱讀體驗,本書正文用70剋黃膠、保留真灰印刷。數百年來底本流傳的滄桑痕跡,藏書傢印章、題跋等,均真實可見,層次分明。

本書裝幀風格保持叢書的一緻性,簡單大方。定價低廉,使更多讀者能夠一睹善本風采。版心設計在遵照叢書編輯標準的基礎上,做瞭適當調整,更加美觀。頁碼用漢字置於書口下方,與底色對齊,這都是細節用心之處。在書前加入底本原書的收藏單位和闆框尺寸,便於讀者瞭解和著錄相關信息。雖然是平裝書,但仍然采用鎖綫膠釘,利於長時間的保存,滿足部分讀者的長期收藏願望。

內容簡介

《後漢書》是一部由我國南朝宋時期的曆史學傢範曄編撰的記載東漢曆史的紀傳體史書。與《史記》、《漢書》、《三國誌》閤稱“前四史”。全書主要記述瞭上起東漢的漢光武帝建武元年(公元25年),下至漢獻帝延康元年(公元220年),共195年的史事。《後漢書》紀十捲和列傳八十捲的作者是範曄,章懷太子李賢注,此書綜閤當時流傳的七部後漢史料,並參考袁宏所著的《後漢紀》,簡明周詳,敘事生動,故取代以前各傢的後漢史。北宋時,有人把晉朝司馬彪《續漢書》誌三十捲,劉昭注,與之閤刊,成今天《後漢書》。

作者簡介

範曄(398年—445年),字蔚宗,順陽(今河南南陽淅川)人,南朝宋史學傢、文學傢。範曄齣身士族傢庭,元熙二年(420年),劉裕代晉稱帝,範曄應招齣仕,任彭城王劉義康門下冠軍將軍、秘書丞;元嘉九年(432年),因得罪劉義康,被貶為宣城太守,於任內著寫《後漢書》。元嘉十七年(440年),範曄投靠始興王劉浚,曆任後軍長史、南下邳太守、左衛將軍、太子詹事。元嘉二十二年(445年),因參與劉義康謀反,事發被誅,時年四十八歲。範曄纔華橫溢,史學成就突齣,其《後漢書》博采眾書,結構嚴謹、屬詞麗密,與《史記》《漢書》《三國誌》並稱“前四史”。

內頁插圖

目錄

第一冊

後漢書目録

捲一上帝紀第一上

捲一下帝紀第一下

第二冊

捲二帝紀第二

捲三帝紀第三

捲四帝紀第四

捲五帝紀第五

第三冊

捲六帝紀第六

捲七帝紀第七

捲八帝紀第八

捲九帝紀第九

第四冊

捲十上皇後紀第十上

捲十下皇後紀第十下

後漢書注補誌序·劉昭

誌第一律曆上

誌第二律曆中

第五冊

誌第三律曆下

誌第四禮儀上

誌第五禮儀中

誌第六禮儀下

誌第七祭祀上

誌第八祭祀中

第六冊

誌第九祭祀下

誌第十天文上

誌第十一天文中

誌第十二天文下

誌第十三五行一

誌第十四五行二

第七冊

誌第十五五行三

誌第十六五行四

誌第十七五行五

誌第十八五行六

誌第十九郡國一

誌第二十郡國二

誌第二十一郡國三

第八冊

誌第二十二郡國四

誌第二十三郡國五

誌第二十四百官一

誌第二十五百官二

誌第二十六百官三

誌第二十七百官四

誌第二十八百官五

第九冊

誌第二十九輿服上

誌第三十輿服下三

捲十一列傳第一

劉玄 劉盆子

捲十二列傳第二

捲十三列傳第三

第一○冊

捲十四宗室四王三侯列傳第四

捲十五列傳第五

捲十六列傳第六

捲十七列傳第七

第一一冊

捲十八列傳第八

捲十九列傳第九

捲二十列傳第十

捲二十一列傳第十一

捲二十二列傳第十二

第一二冊

捲二十三列傳第十三

捲二十四列傳第十四

捲二十五列傳第十五

捲二十六列傳第十六

第一三冊

捲二十七列傳第十七

捲二十八上列傳第十八上

捲二十八下列傳第十八下

捲二十九列傳第十九

第一四冊

捲三十上列傳第二十上

捲三十下列傳第二十下

捲三十一列傳第二十一

捲三十二列傳第二十二

捲三十三列傳第二十三

第一五冊

捲三十四列傳第二十四

捲三十五列傳第二十五

捲三十六列傳第二十六

捲三十七列傳第二十七

第一六冊

捲三十八列傳第二十八

捲三十九列傳第二十九

捲四十上列傳第三十上

捲四十下列傳第三十下

第一七冊

捲四十一列傳第三十一

捲四十二光武十王列傳第三十二

捲四十三列傳第三十三

捲四十四列傳第三十四

第一八冊

捲四十五列傳第三十五

捲四十六列傳第三十六

捲四十七列傳第三十七

捲四十八列傳第三十八

第一九冊

捲四十九列傳第三十九

捲五十孝明八王列傳第四十

捲五十一列傳第四十一

捲五十二列傳第四十二

第二○冊

捲五十三列傳第四十三

捲五十四列傳第四十四

捲五十五孝章八王列傳第四十五

捲五十六列傳第四十六

捲五十七列傳第四十七

第二一冊

捲五十八列傳第四十八

捲五十九列傳第四十九

捲六十上列傳第五十上

第二二冊

捲六十下列傳第五十下

捲六十一列傳第五十一

捲六十二列傳第五十二

第二三冊

捲六十三列傳第五十三

捲六十四列傳第五十四

捲六十五列傳第五十五

捲六十六列傳第五十六

第二四冊

捲六十七黨錮列傳第五十七

捲六十八列傳第五十八

捲六十九列傳第五十九

捲七十列傳第六十

第二五冊

捲七十一列傳第六十一

捲七十二列傳第六十二

捲七十三列傳第六十三

捲七十四上列傳第六十四上

第二六冊

捲七十四下列傳第六十四下

捲七十五列傳第六十五

捲七十六循吏列傳第六十六

捲七十七酷吏列傳第六十七

第二七冊

捲七十八宦者列傳第六十八

捲七十九上儒林列傳第六十九上

捲七十九下儒林列傳第六十九下

捲八十上文苑列傳第七十上

第二八冊

捲八十下文苑列傳第七十下

捲八十一獨行列傳第七十一

捲八十二上方術列傳第七十二上

捲八十二下方術列傳第七十二下

第二九冊

捲八十三逸民列傳第七十三

捲八十四列女傳第七十四

捲八十五東夷列傳第七十五

捲八十六南蠻西南夷列傳第七十六

第三○冊

捲八十七西羌傳第七十七

捲八十八西域傳第七十八

捲八十九南匈奴列傳第七十九

捲九十烏桓鮮卑列傳第八十

前言/序言

《後漢書》是“前四史”中成書最晚的一部,記載東漢一代約二百年史事。較之其它三史,它的成書過程更為復雜:其“十紀”“八十傳”為南朝宋範曄撰、唐李賢注《後漢書》,而“八誌”則取自晉司馬彪撰、南朝梁劉昭注《續漢書》。起先,《後漢書》九十捲單行於世,至北宋真宗時,將《續漢書》“八誌”三十捲與之閤並校刻,這纔形成瞭今本一百二十捲的規模,並留傳至今。

範曄(三九八—四四五)字蔚宗,南陽順陽(今屬河南南陽)人。齣身儒學世傢,博通經史,放達率性。曾事彭城王劉義康,後貶宣城太守,終因參與劉義康謀反而被處死。劉昭(生卒年不詳,南朝齊梁時在世)字宣卿,平原高唐(今屬山東聊城)人,仕梁曾任臨川王記室,卒於剡令,有集十捲。司馬彪(?—三〇六)字紹統,河內溫縣(今屬河南焦作)人,晉高陽王司馬睦長子,撰有《九州春鞦》等。李賢(六五五—六八四)字明允,隴西成紀(今屬甘肅天水)人,唐高宗第六子,高宗朝第三位遭廢殺的太子,睿宗朝追謚章懷太子,撰有《修身要覽》等。

範曄任宣城太守時,通過寫史抒發抱負。當時,流傳於世的東漢史書有東漢官方國史《東觀漢記》、謝承《後漢書》、薛瑩《後漢記》、司馬彪《續漢書》、華嶠《後漢書》、謝瀋《後漢書》、張瑩《後漢南紀》、袁山鬆《後漢書》等十餘種。範曄以《東觀漢記》及華嶠《後漢書》為主,削刪諸史,完成瞭“紀”“傳”的編撰,至他被宋文帝處死時,“錶”“誌”等內容尚未成稿。

數十年後,劉昭為範曄《後漢書》作注時,為彌補其無“誌”的缺憾,遂將司馬彪《續漢書》的八篇誌文配入,一並作注。這既是最早的《後漢書》注本,也是今本《後漢書》的雛形。至唐代,李賢徵集諸儒注《後漢書》時,將劉昭舊注幾乎全部刪去。所幸,參與校注的李善因“八誌”非範曄親撰而沒有加注,劉昭注纔得以殘存部分,並隨著“八誌”流傳至今。

宋太宗淳化年間(九九〇—九九四),《後漢書》第一次由官方校訂並刻闆刊行。此後,真宗朝又對淳化本進行瞭修訂,再度刻印。但這兩朝所刻印的,均是未附“八誌”的九十捲本。真宗、仁宗兩朝之交,孫奭上疏請求重校《後漢書》,建言將司馬彪“八誌”三十捲補入閤刻,得到準許。於是,仁宗朝的景祐本便成瞭一百二十捲本《後漢書》最早的刻本,嗣後又有熙寜本、北宋末年刻本等。這些早期刻本,除北宋末年刻本尚有殘本存世外,均已亡佚。

本次據以影印的,為宋紹興江南東路轉運司刻宋元遞修本。江南東路轉運司位於江寜府(今江蘇南京),掌本路稅收、財政等,而所轄今蘇南、皖南及贛東北地區,當時又稱富饒,故有財力響應朝廷號召,齣資刻印經典,之後,這批書闆在宋元兩代又曆經數次修補。此本雖較前述北宋末年殘本略晚,但部帙更為完整(捲十二至十六配涵芬樓抄本),刻印精良,嚮來被譽為《後漢書》除北宋殘本外的最古最善之本。商務印書館的“百衲本二十四史”、中華書局的“點校本二十四史”與正在整理中的“點校本二十四史修訂本”,均以此本為底本。捲中鈐有“姑蘇吳岫傢藏”“孫朝肅印”“涵芬樓”“海鹽張元濟經收”等印,知其迭經名傢過眼,遞藏有序。

用戶評價

拿到這套《國學基本典籍叢刊:宋本後漢書》,說實話,我被它的“宋本”二字吸引住瞭。我一直對版本學有些研究,知道宋本在古籍史上的地位有多麼重要。能夠擁有一套宋本《後漢書》的影印本,對我來說是一件非常興奮的事情。這套書的裝幀非常精美,每一冊都有獨立的函套,保護得很好。印刷質量也非常高,即使是宋代的刻印,字跡也清晰可見,沒有模糊不清的地方。我特彆留意瞭裏麵的校勘記和注釋,做得非常到位,對於我這樣的業餘愛好者來說,能夠理解原著的內容提供瞭很大的幫助。翻閱的時候,我仿佛能感受到韆年前的刻工,在一刀一刀地將文字刻在木闆上。這不僅僅是一套書,更是一種曆史的見證,一種文化的傳承。每次翻開,都能學到新的東西,對東漢的曆史有更深的理解。

評分這套《國學基本典籍叢刊:宋本後漢書》的包裝就很有分量,打開盒子,撲麵而來的就是一種曆史的厚重感。宋本,光是這兩個字就足以讓許多癡迷古籍的人心動不已。我一直對漢代那段波瀾壯闊的曆史充滿興趣,從王莽的篡漢到東漢光武中興,再到外戚宦官專權,最後走嚮衰亡,這其中跌宕起伏的故事,比任何虛構的小說都要精彩。而《後漢書》作為正史,承載瞭這段曆史最真實的麵貌。拿到這套書,我迫不及待地翻開瞭第一冊,雖然是宋本影印,但字跡依然清晰可辨,紙張的質感也非常好,握在手裏就能感受到一種歲月的沉澱。我尤其喜歡書中附帶的各種圖錄和注釋,這對於我這樣非專業研究者來說,無疑是極大的幫助。很多時候,閱讀古籍最讓人頭疼的就是生僻字、難懂的典故,但有瞭這些注釋,很多晦澀的文字都變得容易理解瞭。書中的插圖也非常精美,雖然是古畫,但綫條的勾勒和內容的描繪都栩栩如生,仿佛能將人帶迴那個遙遠的時代。整體而言,這套書給我帶來的不僅僅是閱讀的愉悅,更是一種對曆史文化的虔誠感受。

評分拿到這套《國學基本典籍叢刊:宋本後漢書》,最大的驚喜莫過於它所呈現的宋本原貌。很多市麵上流通的《後漢書》版本,往往是經過後人校勘、注釋、甚至刪節的版本,其原始的風貌早已不復存在。而這套書,以宋本為底本進行影印,最大限度地保留瞭宋代刻書的特點,包括字體、版式、紙張的細微差彆,甚至是一些宋人閱讀時留下的痕跡,都能在其中窺見一斑。這對於研究宋代刻書史、版本學的人來說,簡直是無價之寶。我仔細對照瞭一些我之前看過的《後漢書》的電子版,發現瞭很多細節上的不同,比如某些字的寫法,某些章節的斷句,甚至是一些漏字、衍字的地方,都能發現差異。這讓我深刻體會到,閱讀古籍,版本的重要性不言而喻。這套書的裝幀也十分考究,采用瞭傳統的函套,每一冊都規規整整地擺放在裏麵,既保護瞭書籍,又顯得十分大氣。翻閱時,那古樸的墨香撲鼻而來,瞬間就將我拉迴到瞭宋代的書房。

評分這套《國學基本典籍叢刊:宋本後漢書》最打動我的地方,在於它所承載的文化價值和曆史意義。在如今快節奏的生活中,能夠靜下心來,翻閱這樣一套古籍,本身就是一種難得的體驗。宋本的影印,不僅僅是對曆史文獻的復原,更是對一種古老閱讀方式和文化傳承的緻敬。我喜歡它那種沉甸甸的質感,喜歡它散發齣的淡淡的油墨香,喜歡它那古樸的字跡。翻開書頁,仿佛能聽到曆史的迴響,看到那些鮮活的人物在眼前重現。我最喜歡的部分是《逸文》和《拾遺》這些附錄,它們補充瞭《後漢書》正文之外的一些珍貴資料,讓我對東漢的曆史有瞭更全麵的認識。很多時候,一本好書,能夠帶來一場精神的旅行,而這套《後漢書》,無疑就是這樣一本能夠帶我穿越時空的珍寶。

評分我一直覺得,要真正理解一個朝代的曆史,必須得從它的正史入手。而《後漢書》在我看來,是瞭解東漢曆史的必讀之作。這套《國學基本典籍叢刊:宋本後漢書》的齣現,無疑為廣大國學愛好者提供瞭一個絕佳的選擇。我特彆看重的是“宋本”二字,這意味著我們能夠接觸到更加接近原著的麵貌。東漢時期,政治動蕩,社會變革,湧現齣無數風雲人物,他們的故事,他們的功過是非,都記錄在這部史書中。閱讀《後漢書》,我不僅能瞭解到那些著名的帝王將相,更能體會到底層人民的生活,感受到那個時代的社會風貌。這套書的排版印刷非常清晰,即使是宋代的字體,也絲毫不會影響閱讀。而且,每一冊的篇幅都適中,不會太厚重,方便攜帶和閱讀。我最近正在重點研究“兩漢之際”的曆史,這套書的齣現,簡直就是雪中送炭,讓我能夠更深入地探究那個時代的真相。

評分很喜歡的一套書,京東買的物美價廉。

評分好書,值得閱讀

評分趕上活動買的,價格便宜

評分還可以不難吃挺好吃的還可以不難吃挺好吃的還可以不難吃挺好吃的還可以不難吃挺好吃的

評分此用戶未填寫評價內容

評分國圖的這個係列還用說嗎!

評分終於在最後一天搶到一張3-1的優惠券,以比較閤適的價格拿下這套大部頭,耐心等待,終於還是有收獲!

評分好書,值得閱讀

評分這套書實在遺惠流遠啊!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有