具体描述

产品特色

编辑推荐

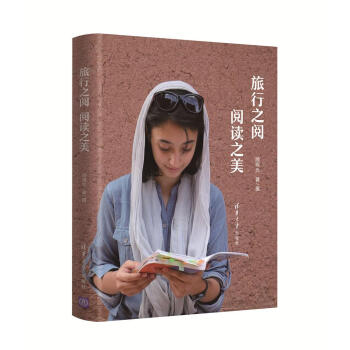

这是一本关于阅读的摄影集,夹杂着作者对阅读和旅行的杂感。从十年旅行过的三十多个国家所拍摄的照片中选出100多张与阅读有关的照片,照片中的阅读者不分长幼、男女、阶层,阅读的地点也不局限在书店、图书馆和教室。通过这些阅读的状态,体会阅读者在喧嚣世界中的那份宁静和深沉,那种上帝视角下的卑微和自我内心的谦逊。

内容简介

这是一本关于阅读的摄影随笔集,是作者在十年旅行30多个国家和地区后,对阅读和旅行的所见、所思和所悟。本书遴选的100余张照片来自亚、非、美、欧四大洲27个国家和地区,阅读者不分长幼、男女、阶层;阅读地点也不局限在书店、图书馆;主题涵盖我国当前全民阅读的风潮和古希腊、古罗马、古希伯来及三大宗教等国外阅读文化。

作者通过镜头,呈现出不同阅读者的阅读状态,有“朝为田舍郎,暮登天子堂”,更有在喧嚣世界中那一份独特的宁静和深沉,一种上帝视角下的卑微和谦逊。令人关注的是,作者对这些阅读照片进行了文化背景的解析,有助于读者在欣赏照片的同时了解各国、各地不同的阅读文化和传统。

“世界上一切事物的存在,都是为了在一本书里终结。”希望本书能够通过影像和文字终结这些真实的存在,延伸这种*美的姿态。

作者简介

顾晓光,北京大学信息管理系图书馆员、博士生,《信息与管理研究》副主编。个人微信公众号:bookimages。

目录

自 序

阅读者

朗读者 002

儿童阅读 008

亲子阅读 015

共同阅读 018

乞丐入馆 020

场 景

树下 026

海边 031

夜晚 032

教堂 037

图书馆

24 小时图书馆 044

巨无霸图书馆 048

欧洲古典图书馆 050

图书馆阅读特区 052

影像中的图书馆之读者隐私 054

篱苑书屋 060

孤独图书馆 062

杂·书馆 068

合肥口袋图书馆 070

耕食图书馆 072

嘤栖书院 078

龙泉图书馆 079

第二书房 084

IFLA 085

书 店

24 小时书店 096

万圣书园和先锋书店 100

城市之光书店 103

建投书局 106

旅行之阅 阅读之美 xxi

作 家

卡夫卡 110

塞万提斯 114

海明威 116

在德黑兰读《1984》 120

在书店遇见乔治·奥威尔 122

在缅甸体会乔治·奥威尔 124

图 书

Lonely Planet 128

手工书 130

新媒体

Kindle 134

手机阅读 137

电子书的变化 142

音频读书节目 144

视频读书节目 146

国 家

古巴 150

墨西哥 156

伊朗 164

柬埔寨 174

尼泊尔 178

阅读传统

从古埃及古希腊文明至希腊化时代

自亚历山大大帝到亚历山大图书馆 184

行走土耳其以弗所图书馆

阅读古罗马帝国图书与图书馆 -198

犹太人的阅读 以色列的传统 206

精彩书摘

顾晓光 著/摄

旅行之阅

阅读之美

犹太谚语曰:

『上帝不能无处不在,因此他创造了母亲。』

我感谢母亲给予我的全部,包括最初的阅读感受。

▲ 耶路撒冷街头 -以色列·2016年

这是一本关于阅读的摄影集,还有我对阅读和旅行的杂感。我从十年旅行过的四大洲多个国家所拍摄的照片中选出 100多张与阅读有关的照片,照片中的阅读者不分长幼、男女、阶层,阅读的地点也不局限在书店、图书馆和教室。凡目之所及处,我都拿起相机把它记录下来。通过这些阅读的状态,可以看到阅读的目的不仅是“朝为田舍郎,暮登天子堂”,而且让我更多地体会到阅读者在喧嚣世界中的那份宁静和深沉,那种上帝视角下的卑微和自我内心的谦逊。

阅读、旅行与摄影

我尊崇美国战地摄影师詹姆斯·纳赫特韦(James Nachtwey)评论法国摄影师布列松对于摄影的理解:“透过他的眼睛,我们从特别中看到普遍,从小中见大,从司空见惯中看到神秘,从凡俗中看到诗意。我们在眨眼间看到无限。”我信奉古希腊哲人普罗泰戈拉所说的“人是万物的尺度”,通过旅途中偶遇的人来记录阅读美好的姿态和体验多样的人生。我认为阅读的天空大不过内心的牢笼,而旅行则是透过牢笼喘息的最好方式。

阅读是无声的交谈,旅行是想象的归宿。“读万卷书,行万里路”,在有限的生命中体验无限的可能是很多人的哲学起点。古罗马哲人圣·奥古斯丁更是认为世界就像一本书,不去旅行的人只读到了其中的一页。作为现代艺术的摄影让旅行生活更加丰富,但却不仅是目的地原样重现般的

司之口,表达出对埃及古老文明的赞叹:“唉,梭伦,你们希腊人只不过是个孩子,你们当中没有一个老年人。”旅行拓展了自己的生活和研究,从而影响了他人。法国人托克维尔在1831年来到美国,写出了一部经久不衰的经典大作《论美国的民主》,在某种程度上,这就是托氏在年轻时间隔年(Gap Year)之代表游记,他看到了一个与法国完全不同的美国后,写下了影响整个世界的不朽篇章。

对于国人来说,徐霞客和意大利人马可·波罗是我们最为熟知的旅行者。作为中国最有名的背包客,徐霞客不仅年少时博览群书,更为后世的地理学研究者贡献了无可比拟的专业攻略,以至于我国将《徐霞客游记》开篇之日(5月 19日)定为中国旅游日。游历各国的马可·波罗至今在史学界还有争议,但《马可·波罗游记》的历史地位却是实实在在的,它是欧洲人撰写的第一部详细描绘中国历史、文化的游记,对于中世纪的欧洲有着积极的作用,早期的世界地图也参考此书。

先人的知名旅行家岂止一二,对于大好河山的赞美和别愁聚欢的吟诵,唐诗宋词是那个时代文人墨客的旅行日志,“游宦”“游学”出现在古代典籍中的事例更是常见。陆游感叹“少年亦慕宦游乐,投老方知行路难”,在晚年告别仕途还乡后,他将写过的作品集结成书,命名为《剑南诗稿》和《渭南文集》。这和美国旅行文学作家保罗·索鲁(PaulTheroux)用《老巴塔哥尼亚快车:从北美到南美的火车之旅》和《赫丘力士之柱 : 周游地中海》命名他的游记没有太大差别,都是用他们曾经游历的目的地作为作品的名称。欧洲启蒙时代的英国,旅行在启蒙教育中占有重要地位,英国人像古希腊人去古埃及旅行一样,文艺复兴的意大利和启蒙运动的法国成为了他们心目中首选的文化旅行目的地。

现代学者有目的的田野调查可以认为是一种学术旅行,对目的地的考察成为学术研究的重要方法之一。任务在先的

前言/序言

这是一本关于阅读的摄影集,还有我对阅读和旅行的杂感。我从十年旅行过的四大洲多个国家所拍摄的照片中选出100多张与阅读有关的照片,照片中的阅读者不分长幼、男女、阶层,阅读的地点也不局限在书店、图书馆和教室。凡目之所及处,我都拿起相机把它记录下来。通过这些阅读的状态,可以看到阅读的目的不仅是“朝为田舍郎,暮登天子堂”,而且让我更多地体会到阅读者在喧嚣世界中的那份宁静和深沉,那种上帝视角下的卑微和自我内心的谦逊。阅读、旅行与摄影我尊崇美国战地摄影师詹姆斯·纳赫特韦(JamesNachtwey)评论法国摄影师布列松对于摄影的理解:“透过他的眼睛,我们从特别中看到普遍,从小中见大,从司空见惯中看到神秘,从凡俗中看到诗意。我们在眨眼间看到无限。”我信奉古希腊哲人普罗泰戈拉所说的“人是万物的尺度”,通过旅途中偶遇的人来记录阅读美好的姿态和体验多样的人生。我认为阅读的天空大不过内心的牢笼,而旅行则是透过牢笼喘息的最好方式。阅读是无声的交谈,旅行是想象的归宿。“读万卷书,行万里路”,在有限的生命中体验无限的可能是很多人的哲学起点。古罗马哲人圣·奥古斯丁更是认为世界就像一本书,不去旅行的人只读到了其中的一页。作为现代艺术的摄影让旅行生活更加丰富,但却不仅是目的地原样重现般的影像复制。美国摄影师安塞尔·亚当斯(AnselAdams)认为摄影不是举起相机那么简单,一张照片里投射出摄影师看过的影像(电影)、读过的书、听过的音乐、爱过的人。我将这些照片归入纪实摄影之类(绝大多数为即兴拍摄),人文主义的纪实摄影包含了很多文字难以形容的事物,属于“幸运的巧遇”。同时,此类摄影体裁的文字注解比其他类型的摄影作品更重要,文字的加入会使得影像更具表现力和影响力。一方面,“事实的力量永远是最强有力的杠杆”(雅各布·里斯);另一方面,用文字来描述这些对于我所珍视的创造性的观察,记录他们所拥有的,发现他们未察觉的。每个爱书人的头脑中都有一幅关于阅读的影像,它或许是现实中的存在,或许是梦想中的映射。已有500多年历史的藏书票文化正是对阅读影像的直接体现,在摄影术诞生之前,关于阅读的素描和特写已光明正大地躲藏在藏书家的书籍扉页上了,它满足了爱书人对于阅读影像的想象和渴望。这印证了法国文化评论家罗兰·巴特所说的:“有时候,我觉得想到的照片比看到的照片还清楚。”旅行作者美国学者依迪丝·汉密尔顿(EdithHamilton)在《希腊精神》中说:“一个人对知识要有如饥似渴般的追求,还要有探险家的激情,才能像希罗多德那样去旅行,才能感受到真正的快乐。”

他是世上第一个旅行者,而世上也再难找到第二个像他那样快乐的旅行者。其实,公元前六世纪,古希腊人就开始了现代意义的旅行。梭伦出于“求知欲和好奇”,去了吕底亚的克罗伊斯王宫。那个时代,古希腊哲人的旅行就像现在的田野调查和比较研究一样,为其哲学思想注入新的色彩。到公元前四世纪,离开希腊出游就成为了人物传记作品中不可缺少的部分。自公元前五世纪希罗多德的游记开始,希腊人对埃及产生了浓厚的兴趣。埃及的古老文明和它的宗教信仰使希腊人心向往之。此后的柏拉图借一位埃及祭旅行之阅阅读之美vii司之口,表达出对埃及古老文明的赞叹:“唉,梭伦,你们希腊人只不过是个孩子,你们当中没有一个老年人。”旅行拓展了自己的生活和研究,从而影响了他人。法国人托克维尔在1831年来到美国,写出了一部经久不衰的经典大作《论美国的民主》,在某种程度上,这就是托氏在年轻时间隔年(GapYear)之代表游记,他看到了一个与法国完全不同的美国后,写下了影响整个世界的不朽篇章。对于国人来说,徐霞客和意大利人马可·波罗是我们最为熟知的旅行者。作为中国最有名的背包客,徐霞客不仅年少时博览群书,更为后世的地理学研究者贡献了无可比拟的专业攻略,以至于我国将《徐霞客游记》开篇之日(5月19日)定为中国旅游日。游历各国的马可·波罗至今在史学界还有争议,但《马可·波罗游记》的历史地位却是实实在在的,它是欧洲人撰写的第一部详细描绘中国历史、文化的游记,对于中世纪的欧洲有着积极的作用,早期的世界地图也参考此书。先人的知名旅行家岂止一二,对于大好河山的赞美和别愁聚欢的吟诵,唐诗宋词是那个时代文人墨客的旅行日志,“游宦”“游学”出现在古代典籍中的事例更是常见。陆游感叹“少年亦慕宦游乐,投老方知行路难”,在晚年告别仕途还乡后,他将写过的作品集结成书,命名为《剑南诗稿》和《渭南文集》。这和美国旅行文学作家保罗·索鲁(PaulTheroux)用《老巴塔哥尼亚快车:从北美到南美的火车之旅》和《赫丘力士之柱:周游地中海》命名他的游记没有太大差别,都是用他们曾经游历的目的地作为作品的名称。欧洲启蒙时代的英国,旅行在启蒙教育中占有重要地位,英国人像古希腊人去古埃及旅行一样,文艺复兴的意大利和启蒙运动的法国成为了他们心目中首选的文化旅行目的地。现代学者有目的的田野调查可以认为是一种学术旅行,对目的地的考察成为学术研究的重要方法之一。

任务在先的旅行会让人背负过多,还会不得不去某些无意到达的地方,做某些自己并不喜欢的事情。法国著名社会人类学家、结构主义人类学创始viii旅行之阅阅读之美

▲西宁-东关清真寺·2013年人克洛德·列维-斯特劳斯(ClaudeLévi-Strauss)在《忧郁的热带》开篇第一句话便是“我讨厌旅行”。他在感叹花费很长时间,在体会到寂寞和困难后,是否值得。当旅行和著书结合起来,个中滋味真是只有当事人才会清楚。我国当代学者比前人有了更多的旅行经历,这依托于交通技术的进步和国力的增强。复旦大学教授葛剑雄先生是学者旅行中的翘楚,是我所知晓“读万卷书,行万里路”最好的诠释者。葛先生还以《读万卷书》(待出)和《行万里路》(已出)为名出版自己读书和旅行的感想,“‘行万里路’的收获与‘读万卷书’的成果交融,支撑着我的学术研究、教学教育和社会活动,丰富我的人生,滋养我的精神,不断引发我回忆和思索。”40岁才首次踏出国门,但葛先生在此后30年间却游走了五大洲49个国家,去过很多常人无法到达的地区,经历过常人难以体验的场景。如果说“没有地理就没有历史”,那么研究历史地理学的葛教授的学者之“路”便是通过旅行将博尔赫斯“时

▲伊斯坦布尔地铁-土耳其·2015年间变成广场”的愿望成为了可能。旅行和读书都可用负笈来表达。我曾有幸得到白化文教授赠送的《负笈北京大学》,白先生于书中谈到在北大读书时的点点滴滴。作为旅行者,自要负笈,里面装有旅行中所需的物品。对我来说,相机必不可少,它是我在旅途中眼睛的延伸、头脑的闪存以及对于任何美好事物记录的映刻。我的行囊中还有旅游书、Kindle和关于旅行地的文化书。现存日本国立博物馆中有一幅《玄奘负笈图》,途中的玄奘左手握经卷,右手执拂尘,身负满载佛经的行笈,这可能是中国最著名的阅读和旅行的图片了。更为古老和类似现代摄影的画面在加拿大作家曼古埃尔(AlbertoManguel)的《阅读史》中有过这样的描述:“年轻的亚里士多德坐在一张垫椅上,双脚舒服地交叉,一只手垂靠在侧身,另一只手抵在眉边,疲倦地读着一卷摊开在他膝盖上的书。”阅读与旅行的意义当我们每天有意无意地使用各种xii旅行之阅阅读之美网络社交工具时,这个世界好似变成了熟悉的陌生人。很多人的信息大多来自于方寸之间的手机屏幕,似乎感觉拥有了全世界。我也时常陷入这样像吸食毒品一样的生活,而旅行,可以让我戒毒,让我看看这个世界是否如文字所描述的那样。在某种程度上,直接的经验甚至高于那些既理性又有逻辑的思辨。在旅行和阅读过程中,我们乐于也应该“以天下之美为尽在己”,在结束这段美好时光后,我们的收获又须跳出“以天下之美为尽在己”的视野来反思自己,认识到有限的自我来自无限的宇宙。叔本华认为,付诸纸上的思想不外乎是走在沙滩上的人所留下的足迹。我们看的是他所走过的路,但要了解沿途所见之物,那就必须用自己的眼睛才行。“那些把一生都花在阅读并从书籍中汲取智慧的人,就好比熟读各种游记以细致了解某一处地方。熟读某一处地方游记的人可以给我们提供很多关于这一处地方的情况,但归根到底,他对于这一处地方的实质情况并没有连贯、清晰和透彻的了解。”相机是眼睛的延伸,是看世界的记录载体,拍摄照片的过程就是认识世界的过程。葡萄牙作家佩索阿(FernandoPessoa)则不同意叔本华的看法,他认为存在即是旅行,终生没有离开生活过的里斯本。“我对世界七大洲的任何地方既没有兴趣,也没有真正去看过。我游历我自己的第八大洲。有些人航游了每一个大洋,但很少航游他自己的单调。我的航程比所有人的都要遥远。我见过的高山多于地球上所有存在的高山。我走过的城市多于已经建立起来的城市。我渡过的大河在一个不可能的世界里奔流不息,在我沉思的凝视下确凿无疑地奔流。如果旅行的话,我只能找到一个模糊不清的复制品,它复制着我无须旅行就已经看见了的东西。”佩索阿对旅行带有极大的偏见,也启发我们谨慎看待旅行中的第一观感。英国作家毛姆1920年在中国旅行时,看到官员和一伙衣衫褴褛的苦力在一起愉快地交谈,便发出这样的慨叹:“为什么在专制的东方,人与人之间比自由民主的西方有更多的平等。”同为英国作家的奈保尔则对后旅行之阅阅读之美xiii殖民国家充满着尖刻的批评,甚至称印度为“黑暗地带”。作为一名游客和异乡者,我们有太多类似的偏见和想象。“流落”在异域风情里,可能会有两种虚幻,一是这里是一个失落的世界,充斥着无序和混乱,与现代文明格格不入,以至于激发出内心的种族主义情绪;二是这里是一个天堂般的净土,满足了旅行者的猎奇和对于不同于自己生活的假想,甚至通过自己现实的诸多无奈而美化这里不同的生活状态。偏见始于无知,最好的办法是通过阅读来完善。所以,旅行始于阅读,同时旅行的终点又是阅读的起点。旅行如同逛博物馆,而阅读则如同浸淫在图书馆。当纸上得来终觉浅时,我们去博物馆这个“活思想之育种场”。如果对比旅行前后的阅读,差之大矣。旅行前,我们可能会看一些诸如LonelyPlanet的旅行书和上网查找攻略,最多或许是翻阅一本国家历史书;可当旅行归来时,我们便可有的放矢地根据旅行中感兴趣或疑惑的部分按图索骥,充实自己的旅行收获。如果说旅行前的阅读是朦胧地观看大象的轮廓,那么旅行后的阅读却能够清晰地分解大象的部位,以了解细部。拓展一下笛卡尔的名句来表达自己对于阅读和旅行的看法:我读故我思,我思故我行,我行故我在,我在故我读。阅读的目的就是行走,继而通过行走后的阅读去印证世间是否繁星闪耀,是否长河流淌;是否有宇宙的真理,是否有伟大光荣正确;是否有价值理性和工具理性之分,是否有悲悯和谦卑之痛;是否有外婆的澎湖湾,是否有乡间的小路;是否需要寻章雕句,是否需要冥思苦想;是否有思考和智慧的痛苦,是否有无知无畏的幸福;是否tobe,是否nottobe。阅读之美谢海龙于1991年在安徽金寨拍摄了一张里程碑的照片《大眼睛》,这不是一张多么“漂亮”的照片,但打动人心,引人深思。中国乡村的教育现状和孩子渴望读书的愿望通过这短暂的定格成为了永恒的象征,并作为“希望工程”的影像代名词。美国杰出的女性战地摄影师xiv旅行之阅阅读之美玛格丽特·伯克-怀特(MargaretBourke-White)“二战”后来到尚处动荡时期的印度,拍下了圣雄甘地遇刺前六小时在纺车前阅读的照片,照片中的甘地平静、安详,赤裸着上身打坐在地上,沉浸在书的世界中。这张看似“平淡”的照片却能让观者品味出甘地恭谦外表下的不屈强权的气度。本书所选的照片同样是这种阅读姿态的展现,虽不奢求成为众人熟知的影像,却是我三十岁到四十岁所记录的岁月留痕和对于阅读的执念。我想,时间是一个万能的东西,它能够使一个生命从无到有,从生到死,从坚守到放弃。时间又如同潘多拉,是一切美好东西的承载,但打开魔盒后,世间所有的污秽、肮脏、黑暗都充斥其中。阅读和旅行就是这样的潘多拉,不仅有美好,也会有不安。叔本华曾言,阅读的前提之一就是不要读坏书,因为生命是短暂的,时间和精力都极其有限。而旅行时也要慎重地选择目的地,毕竟世界太大,而我们的步伐却太小。“观于浊水而迷于清渊”的旷达也许就是阅读和旅行之所终。

▲武汉街头·2015年同样,由于时间的跨度,本书的出版无意中表现了一系列信息展现方式的变革。从文字的诞生开始,人类对于信息的获取走过了漫长的道路,直到印刷术的诞生及普及,催生了文艺复兴、工业革命以及启蒙运动等历史时刻的出现;19世纪,照相术作为某种替代文字的符号,与电报的使用几乎处于同时代,成就了第三次信息变革,不仅记录了我们认知的世界,又让人们去联想未知的领域,一张图片胜过千言万语并非妄言;20世纪广播的普及,让民众解放了双眼,成为了获取信息的重要手段;亚马逊Kindle的出现,电子书的时代真正粉墨登场,极大地影响了人们的阅读方式和感受;在移动互联的现在,喜马拉雅客户端“单读”音频中许知远的广播是百年广播的延续;电视创造出“沙发土豆”(CouchPotato)的词汇,拓宽了大众的眼界。以“看理想”为推广和宣传的品牌,用传统的电视制作方式加以互联网的传播,使梁文道能够计划用一千零一夜为读者推荐好书。这是信息传播的进步,也是本书的立意之一。

▲中国国家图书馆-北京·2007年胡适先生在1932年6月27日所作的《赠予今年的大学毕业生》一文中为毕业的大学生开了三个方子,其中第二个为“总得多发展一点非职业的兴趣”。摄影就是我的“兴趣点”。我的职业是图书馆员、学术期刊编辑,一直与文字和图书打交道。摄影是没有文字的诗,它无法替代文字,却能够使人更好地运用文字,赋予更多的可能性。当摄影遇到文字,当图片遇到图书,便是一件美妙的事情。我在担任《数字图书馆论坛》执行主编时,曾经为《出版人·图书馆与阅读》杂志写过一段时间的专栏,当时我的简介是“一个看字为生、写字为乐的人”。可是,现在却越来越懒于动笔,以至于出版这些阅读照片的初衷仅仅是摄影集,

▲佩特拉-约旦·2016年xviii旅行之阅阅读之美者和书友自己去体会照片中的意味就够了。感谢几位老师,他们希望我对画面多一些文字的注解,或事实描述,或感性抒怀,因为他们的建议才让我留有更多的回想和记忆,也让我重新旅行了一次。另外,本书关于古希腊、罗马和希伯来阅读文化的长篇幅部分来自于《图书馆杂志》的专栏文章,民间图书馆部旅行之阅阅读之美xix分则是我为《图书馆建设》作的封面文章。19世纪的法国诗人斯特凡·马拉美(StéphaneMallarmé)说,世界上一切事物的存在,都是为了在一本书里终结。我认为这是对书最美的礼赞。希望本书能够通过影像终结这些真实的存在,延伸这些最美的姿态。顾晓光2017年4月于北京大学燕园

用户评价

我是在一个朋友的推荐下开始读这本书的,起初并没有觉得它有什么特别之处,只是抱着试试看的心态。但读了几页之后,我便被作者的文字深深吸引住了。他善于用一种诗意的语言,描绘那些看似平凡的景物,却能让它们焕发出勃勃生机。我特别喜欢他对不同地域人文风情的描述,那种细致入微的观察,那种充满文化底蕴的解读,都让我受益匪浅。比如,他描写某个古老村落的节日习俗,那种充满仪式感的细节,让我仿佛置身其中,感受到了那种古老的传承和浓厚的节日氛围。这本书让我明白,旅行不仅仅是欣赏风景,更是对不同文化和生活方式的体验和理解。它教会我如何用一种更加开放和包容的心态去面对世界,去欣赏那些与自己不同的事物。读完这本书,我觉得自己的心灵仿佛经历了一次洗礼,对生活有了更多的热爱和期待。

评分这本书的封面设计就足以吸引我,那种淡淡的水墨风格,仿佛能闻到纸墨的清香。我拿到它的时候,恰逢一个悠闲的周末午后,阳光透过窗户洒在书页上,营造出一种特别宁静的氛围。翻开第一页,我就被作者的文字所吸引,那种娓娓道来的叙述方式,就像一位老朋友在耳边轻声诉说,没有丝毫的强迫,只有满满的真诚。我喜欢作者对于细节的描绘,无论是旅途中偶遇的一朵不知名的小花,还是某个陌生城市里一家不起眼的小餐馆,他都能捕捉到那些被大多数人忽略的美好,并赋予它们生命。读着读着,我仿佛也跟随作者的脚步,走过了那些熟悉又陌生的风景,感受着不同文化的独特魅力。书中的一些段落,我反复读了好几遍,因为它们触动了我内心深处的情感,让我重新审视了自己对生活、对世界的看法。这本书给我的感觉,不是那种看完就忘的快餐式阅读,而是能长久地留在心中,时不时地会想起其中的某个场景,某个句子,然后会心一笑。

评分说实话,我是一个不太爱读旅行文学的人,总觉得那些描述太过空洞,或者太过于炫耀。但这本书,却完全颠覆了我的看法。作者的写作风格非常接地气,没有那些华丽辞藻的堆砌,而是用一种朴实真诚的语言,讲述着他旅途中的点点滴滴。我喜欢他笔下的人物,那些在旅途中偶遇的普通人,在他眼中都闪耀着独特的光芒。他用一种充满人文关怀的视角,去观察和记录这些人物的故事,让我看到了旅行中更深层的人文关怀。有一次,我读到一个关于他和一个当地老人的对话,那一刻,我仿佛也坐在了那位老人身边,感受到了那种跨越语言和文化的连接。这本书让我意识到,旅行的意义,不仅仅在于看多少风景,更在于遇见多少人,理解多少故事。它让我对旅行有了更深刻的理解,也让我更加关注那些旅途中被忽视的角落和人群。

评分坦白说,我买这本书的时候,并没有抱太大的期望,只是觉得书名很有意境,加上当时正好想找些轻松读物。然而,它却给了我一个意想不到的惊喜。这本书的叙事节奏把握得非常好,不会让人感到枯燥乏味,也不会过于急促。作者很擅长将自己真实的旅行经历融入其中,字里行间充满了真切的情感和独特的思考。我尤其喜欢作者对一些历史遗迹的解读,他没有简单地罗列史实,而是通过自己的视角,赋予了那些古老建筑新的生命力,让我对它们产生了更深的共鸣。有几个章节,我简直是废寝忘食地读完,生怕错过任何一个精彩的细节。阅读的过程,就像是在跟一位博学而风趣的朋友聊天,他带我领略了世界各地的风土人情,也分享了他对人生百态的独到见解。读完这本书,我感觉自己的视野被拓宽了许多,对很多事情都有了新的认识。它不仅是一本关于旅行的书,更是一本关于如何发现生活中的美的书。

评分拿到这本书,我就被它那别致的书签设计深深吸引了。书签上印着一句很简洁却很有力量的话,一下子就勾起了我的好奇心。我开始阅读,发现作者的文笔非常细腻,他对景物的描写,特别是那种难以言喻的氛围感,刻画得淋漓尽致。他描写的不仅仅是看得见的风景,更是那种在风景中悄然滋生的情绪,是内心的感受。有几处地方,我读得甚至有些心潮澎湃,仿佛自己也身临其境,感受到了那种清风拂面,或者那种历史的厚重感。作者的叙事角度也很独特,他总能从别人容易忽略的角度切入,发现其中的乐趣和意义。我特别欣赏他对人与自然关系的探讨,那种敬畏之心,那种对生命平等的尊重,都让我深受启发。这本书让我明白,旅行不仅仅是身体的移动,更是心灵的洗礼和升华。它教会我如何用一颗敏感而好奇的心去感受世界,去发现那些隐藏在日常琐碎中的美好。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![马小虎上小学(套装共4册) [6-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12257804/59f92202N0a2a857f.jpg)