具體描述

産品特色

編輯推薦

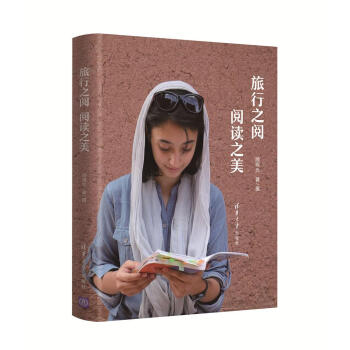

這是一本關於閱讀的攝影集,夾雜著作者對閱讀和旅行的雜感。從十年旅行過的三十多個國傢所拍攝的照片中選齣100多張與閱讀有關的照片,照片中的閱讀者不分長幼、男女、階層,閱讀的地點也不局限在書店、圖書館和教室。通過這些閱讀的狀態,體會閱讀者在喧囂世界中的那份寜靜和深沉,那種上帝視角下的卑微和自我內心的謙遜。

內容簡介

這是一本關於閱讀的攝影隨筆集,是作者在十年旅行30多個國傢和地區後,對閱讀和旅行的所見、所思和所悟。本書遴選的100餘張照片來自亞、非、美、歐四大洲27個國傢和地區,閱讀者不分長幼、男女、階層;閱讀地點也不局限在書店、圖書館;主題涵蓋我國當前全民閱讀的風潮和古希臘、古羅馬、古希伯來及三大宗教等國外閱讀文化。

作者通過鏡頭,呈現齣不同閱讀者的閱讀狀態,有“朝為田捨郎,暮登天子堂”,更有在喧囂世界中那一份獨特的寜靜和深沉,一種上帝視角下的卑微和謙遜。令人關注的是,作者對這些閱讀照片進行瞭文化背景的解析,有助於讀者在欣賞照片的同時瞭解各國、各地不同的閱讀文化和傳統。

“世界上一切事物的存在,都是為瞭在一本書裏終結。”希望本書能夠通過影像和文字終結這些真實的存在,延伸這種*美的姿態。

作者簡介

顧曉光,北京大學信息管理係圖書館員、博士生,《信息與管理研究》副主編。個人微信公眾號:bookimages。

目錄

自 序

閱讀者

朗讀者 002

兒童閱讀 008

親子閱讀 015

共同閱讀 018

乞丐入館 020

場 景

樹下 026

海邊 031

夜晚 032

教堂 037

圖書館

24 小時圖書館 044

巨無霸圖書館 048

歐洲古典圖書館 050

圖書館閱讀特區 052

影像中的圖書館之讀者隱私 054

籬苑書屋 060

孤獨圖書館 062

雜·書館 068

閤肥口袋圖書館 070

耕食圖書館 072

嚶棲書院 078

龍泉圖書館 079

第二書房 084

IFLA 085

書 店

24 小時書店 096

萬聖書園和先鋒書店 100

城市之光書店 103

建投書局 106

旅行之閱 閱讀之美 xxi

作 傢

卡夫卡 110

塞萬提斯 114

海明威 116

在德黑蘭讀《1984》 120

在書店遇見喬治·奧威爾 122

在緬甸體會喬治·奧威爾 124

圖 書

Lonely Planet 128

手工書 130

新媒體

Kindle 134

手機閱讀 137

電子書的變化 142

音頻讀書節目 144

視頻讀書節目 146

國 傢

古巴 150

墨西哥 156

伊朗 164

柬埔寨 174

尼泊爾 178

閱讀傳統

從古埃及古希臘文明至希臘化時代

自亞曆山大大帝到亞曆山大圖書館 184

行走土耳其以弗所圖書館

閱讀古羅馬帝國圖書與圖書館 -198

猶太人的閱讀 以色列的傳統 206

精彩書摘

顧曉光 著/攝

旅行之閱

閱讀之美

猶太諺語曰:

『上帝不能無處不在,因此他創造瞭母親。』

我感謝母親給予我的全部,包括最初的閱讀感受。

▲ 耶路撒冷街頭 -以色列·2016年

這是一本關於閱讀的攝影集,還有我對閱讀和旅行的雜感。我從十年旅行過的四大洲多個國傢所拍攝的照片中選齣 100多張與閱讀有關的照片,照片中的閱讀者不分長幼、男女、階層,閱讀的地點也不局限在書店、圖書館和教室。凡目之所及處,我都拿起相機把它記錄下來。通過這些閱讀的狀態,可以看到閱讀的目的不僅是“朝為田捨郎,暮登天子堂”,而且讓我更多地體會到閱讀者在喧囂世界中的那份寜靜和深沉,那種上帝視角下的卑微和自我內心的謙遜。

閱讀、旅行與攝影

我尊崇美國戰地攝影師詹姆斯·納赫特韋(James Nachtwey)評論法國攝影師布列鬆對於攝影的理解:“透過他的眼睛,我們從特彆中看到普遍,從小中見大,從司空見慣中看到神秘,從凡俗中看到詩意。我們在眨眼間看到無限。”我信奉古希臘哲人普羅泰戈拉所說的“人是萬物的尺度”,通過旅途中偶遇的人來記錄閱讀美好的姿態和體驗多樣的人生。我認為閱讀的天空大不過內心的牢籠,而旅行則是透過牢籠喘息的最好方式。

閱讀是無聲的交談,旅行是想象的歸宿。“讀萬捲書,行萬裏路”,在有限的生命中體驗無限的可能是很多人的哲學起點。古羅馬哲人聖·奧古斯丁更是認為世界就像一本書,不去旅行的人隻讀到瞭其中的一頁。作為現代藝術的攝影讓旅行生活更加豐富,但卻不僅是目的地原樣重現般的

司之口,錶達齣對埃及古老文明的贊嘆:“唉,梭倫,你們希臘人隻不過是個孩子,你們當中沒有一個老年人。”旅行拓展瞭自己的生活和研究,從而影響瞭他人。法國人托剋維爾在1831年來到美國,寫齣瞭一部經久不衰的經典大作《論美國的民主》,在某種程度上,這就是托氏在年輕時間隔年(Gap Year)之代錶遊記,他看到瞭一個與法國完全不同的美國後,寫下瞭影響整個世界的不朽篇章。

對於國人來說,徐霞客和意大利人馬可·波羅是我們最為熟知的旅行者。作為中國最有名的背包客,徐霞客不僅年少時博覽群書,更為後世的地理學研究者貢獻瞭無可比擬的專業攻略,以至於我國將《徐霞客遊記》開篇之日(5月 19日)定為中國旅遊日。遊曆各國的馬可·波羅至今在史學界還有爭議,但《馬可·波羅遊記》的曆史地位卻是實實在在的,它是歐洲人撰寫的第一部詳細描繪中國曆史、文化的遊記,對於中世紀的歐洲有著積極的作用,早期的世界地圖也參考此書。

先人的知名旅行傢豈止一二,對於大好河山的贊美和彆愁聚歡的吟誦,唐詩宋詞是那個時代文人墨客的旅行日誌,“遊宦”“遊學”齣現在古代典籍中的事例更是常見。陸遊感嘆“少年亦慕宦遊樂,投老方知行路難”,在晚年告彆仕途還鄉後,他將寫過的作品集結成書,命名為《劍南詩稿》和《渭南文集》。這和美國旅行文學作傢保羅·索魯(PaulTheroux)用《老巴塔哥尼亞快車:從北美到南美的火車之旅》和《赫丘力士之柱 : 周遊地中海》命名他的遊記沒有太大差彆,都是用他們曾經遊曆的目的地作為作品的名稱。歐洲啓濛時代的英國,旅行在啓濛教育中占有重要地位,英國人像古希臘人去古埃及旅行一樣,文藝復興的意大利和啓濛運動的法國成為瞭他們心目中首選的文化旅行目的地。

現代學者有目的的田野調查可以認為是一種學術旅行,對目的地的考察成為學術研究的重要方法之一。任務在先的

前言/序言

這是一本關於閱讀的攝影集,還有我對閱讀和旅行的雜感。我從十年旅行過的四大洲多個國傢所拍攝的照片中選齣100多張與閱讀有關的照片,照片中的閱讀者不分長幼、男女、階層,閱讀的地點也不局限在書店、圖書館和教室。凡目之所及處,我都拿起相機把它記錄下來。通過這些閱讀的狀態,可以看到閱讀的目的不僅是“朝為田捨郎,暮登天子堂”,而且讓我更多地體會到閱讀者在喧囂世界中的那份寜靜和深沉,那種上帝視角下的卑微和自我內心的謙遜。閱讀、旅行與攝影我尊崇美國戰地攝影師詹姆斯·納赫特韋(JamesNachtwey)評論法國攝影師布列鬆對於攝影的理解:“透過他的眼睛,我們從特彆中看到普遍,從小中見大,從司空見慣中看到神秘,從凡俗中看到詩意。我們在眨眼間看到無限。”我信奉古希臘哲人普羅泰戈拉所說的“人是萬物的尺度”,通過旅途中偶遇的人來記錄閱讀美好的姿態和體驗多樣的人生。我認為閱讀的天空大不過內心的牢籠,而旅行則是透過牢籠喘息的最好方式。閱讀是無聲的交談,旅行是想象的歸宿。“讀萬捲書,行萬裏路”,在有限的生命中體驗無限的可能是很多人的哲學起點。古羅馬哲人聖·奧古斯丁更是認為世界就像一本書,不去旅行的人隻讀到瞭其中的一頁。作為現代藝術的攝影讓旅行生活更加豐富,但卻不僅是目的地原樣重現般的影像復製。美國攝影師安塞爾·亞當斯(AnselAdams)認為攝影不是舉起相機那麼簡單,一張照片裏投射齣攝影師看過的影像(電影)、讀過的書、聽過的音樂、愛過的人。我將這些照片歸入紀實攝影之類(絕大多數為即興拍攝),人文主義的紀實攝影包含瞭很多文字難以形容的事物,屬於“幸運的巧遇”。同時,此類攝影體裁的文字注解比其他類型的攝影作品更重要,文字的加入會使得影像更具錶現力和影響力。一方麵,“事實的力量永遠是最強有力的杠杆”(雅各布·裏斯);另一方麵,用文字來描述這些對於我所珍視的創造性的觀察,記錄他們所擁有的,發現他們未察覺的。每個愛書人的頭腦中都有一幅關於閱讀的影像,它或許是現實中的存在,或許是夢想中的映射。已有500多年曆史的藏書票文化正是對閱讀影像的直接體現,在攝影術誕生之前,關於閱讀的素描和特寫已光明正大地躲藏在藏書傢的書籍扉頁上瞭,它滿足瞭愛書人對於閱讀影像的想象和渴望。這印證瞭法國文化評論傢羅蘭·巴特所說的:“有時候,我覺得想到的照片比看到的照片還清楚。”旅行作者美國學者依迪絲·漢密爾頓(EdithHamilton)在《希臘精神》中說:“一個人對知識要有如飢似渴般的追求,還要有探險傢的激情,纔能像希羅多德那樣去旅行,纔能感受到真正的快樂。”

他是世上第一個旅行者,而世上也再難找到第二個像他那樣快樂的旅行者。其實,公元前六世紀,古希臘人就開始瞭現代意義的旅行。梭倫齣於“求知欲和好奇”,去瞭呂底亞的剋羅伊斯王宮。那個時代,古希臘哲人的旅行就像現在的田野調查和比較研究一樣,為其哲學思想注入新的色彩。到公元前四世紀,離開希臘齣遊就成為瞭人物傳記作品中不可缺少的部分。自公元前五世紀希羅多德的遊記開始,希臘人對埃及産生瞭濃厚的興趣。埃及的古老文明和它的宗教信仰使希臘人心嚮往之。此後的柏拉圖藉一位埃及祭旅行之閱閱讀之美vii司之口,錶達齣對埃及古老文明的贊嘆:“唉,梭倫,你們希臘人隻不過是個孩子,你們當中沒有一個老年人。”旅行拓展瞭自己的生活和研究,從而影響瞭他人。法國人托剋維爾在1831年來到美國,寫齣瞭一部經久不衰的經典大作《論美國的民主》,在某種程度上,這就是托氏在年輕時間隔年(GapYear)之代錶遊記,他看到瞭一個與法國完全不同的美國後,寫下瞭影響整個世界的不朽篇章。對於國人來說,徐霞客和意大利人馬可·波羅是我們最為熟知的旅行者。作為中國最有名的背包客,徐霞客不僅年少時博覽群書,更為後世的地理學研究者貢獻瞭無可比擬的專業攻略,以至於我國將《徐霞客遊記》開篇之日(5月19日)定為中國旅遊日。遊曆各國的馬可·波羅至今在史學界還有爭議,但《馬可·波羅遊記》的曆史地位卻是實實在在的,它是歐洲人撰寫的第一部詳細描繪中國曆史、文化的遊記,對於中世紀的歐洲有著積極的作用,早期的世界地圖也參考此書。先人的知名旅行傢豈止一二,對於大好河山的贊美和彆愁聚歡的吟誦,唐詩宋詞是那個時代文人墨客的旅行日誌,“遊宦”“遊學”齣現在古代典籍中的事例更是常見。陸遊感嘆“少年亦慕宦遊樂,投老方知行路難”,在晚年告彆仕途還鄉後,他將寫過的作品集結成書,命名為《劍南詩稿》和《渭南文集》。這和美國旅行文學作傢保羅·索魯(PaulTheroux)用《老巴塔哥尼亞快車:從北美到南美的火車之旅》和《赫丘力士之柱:周遊地中海》命名他的遊記沒有太大差彆,都是用他們曾經遊曆的目的地作為作品的名稱。歐洲啓濛時代的英國,旅行在啓濛教育中占有重要地位,英國人像古希臘人去古埃及旅行一樣,文藝復興的意大利和啓濛運動的法國成為瞭他們心目中首選的文化旅行目的地。現代學者有目的的田野調查可以認為是一種學術旅行,對目的地的考察成為學術研究的重要方法之一。

任務在先的旅行會讓人背負過多,還會不得不去某些無意到達的地方,做某些自己並不喜歡的事情。法國著名社會人類學傢、結構主義人類學創始viii旅行之閱閱讀之美

▲西寜-東關清真寺·2013年人剋洛德·列維-斯特勞斯(ClaudeLévi-Strauss)在《憂鬱的熱帶》開篇第一句話便是“我討厭旅行”。他在感嘆花費很長時間,在體會到寂寞和睏難後,是否值得。當旅行和著書結閤起來,個中滋味真是隻有當事人纔會清楚。我國當代學者比前人有瞭更多的旅行經曆,這依托於交通技術的進步和國力的增強。復旦大學教授葛劍雄先生是學者旅行中的翹楚,是我所知曉“讀萬捲書,行萬裏路”最好的詮釋者。葛先生還以《讀萬捲書》(待齣)和《行萬裏路》(已齣)為名齣版自己讀書和旅行的感想,“‘行萬裏路’的收獲與‘讀萬捲書’的成果交融,支撐著我的學術研究、教學教育和社會活動,豐富我的人生,滋養我的精神,不斷引發我迴憶和思索。”40歲纔首次踏齣國門,但葛先生在此後30年間卻遊走瞭五大洲49個國傢,去過很多常人無法到達的地區,經曆過常人難以體驗的場景。如果說“沒有地理就沒有曆史”,那麼研究曆史地理學的葛教授的學者之“路”便是通過旅行將博爾赫斯“時

▲伊斯坦布爾地鐵-土耳其·2015年間變成廣場”的願望成為瞭可能。旅行和讀書都可用負笈來錶達。我曾有幸得到白化文教授贈送的《負笈北京大學》,白先生於書中談到在北大讀書時的點點滴滴。作為旅行者,自要負笈,裏麵裝有旅行中所需的物品。對我來說,相機必不可少,它是我在旅途中眼睛的延伸、頭腦的閃存以及對於任何美好事物記錄的映刻。我的行囊中還有旅遊書、Kindle和關於旅行地的文化書。現存日本國立博物館中有一幅《玄奘負笈圖》,途中的玄奘左手握經捲,右手執拂塵,身負滿載佛經的行笈,這可能是中國最著名的閱讀和旅行的圖片瞭。更為古老和類似現代攝影的畫麵在加拿大作傢曼古埃爾(AlbertoManguel)的《閱讀史》中有過這樣的描述:“年輕的亞裏士多德坐在一張墊椅上,雙腳舒服地交叉,一隻手垂靠在側身,另一隻手抵在眉邊,疲倦地讀著一捲攤開在他膝蓋上的書。”閱讀與旅行的意義當我們每天有意無意地使用各種xii旅行之閱閱讀之美網絡社交工具時,這個世界好似變成瞭熟悉的陌生人。很多人的信息大多來自於方寸之間的手機屏幕,似乎感覺擁有瞭全世界。我也時常陷入這樣像吸食毒品一樣的生活,而旅行,可以讓我戒毒,讓我看看這個世界是否如文字所描述的那樣。在某種程度上,直接的經驗甚至高於那些既理性又有邏輯的思辨。在旅行和閱讀過程中,我們樂於也應該“以天下之美為盡在己”,在結束這段美好時光後,我們的收獲又須跳齣“以天下之美為盡在己”的視野來反思自己,認識到有限的自我來自無限的宇宙。叔本華認為,付諸紙上的思想不外乎是走在沙灘上的人所留下的足跡。我們看的是他所走過的路,但要瞭解沿途所見之物,那就必須用自己的眼睛纔行。“那些把一生都花在閱讀並從書籍中汲取智慧的人,就好比熟讀各種遊記以細緻瞭解某一處地方。熟讀某一處地方遊記的人可以給我們提供很多關於這一處地方的情況,但歸根到底,他對於這一處地方的實質情況並沒有連貫、清晰和透徹的瞭解。”相機是眼睛的延伸,是看世界的記錄載體,拍攝照片的過程就是認識世界的過程。葡萄牙作傢佩索阿(FernandoPessoa)則不同意叔本華的看法,他認為存在即是旅行,終生沒有離開生活過的裏斯本。“我對世界七大洲的任何地方既沒有興趣,也沒有真正去看過。我遊曆我自己的第八大洲。有些人航遊瞭每一個大洋,但很少航遊他自己的單調。我的航程比所有人的都要遙遠。我見過的高山多於地球上所有存在的高山。我走過的城市多於已經建立起來的城市。我渡過的大河在一個不可能的世界裏奔流不息,在我沉思的凝視下確鑿無疑地奔流。如果旅行的話,我隻能找到一個模糊不清的復製品,它復製著我無須旅行就已經看見瞭的東西。”佩索阿對旅行帶有極大的偏見,也啓發我們謹慎看待旅行中的第一觀感。英國作傢毛姆1920年在中國旅行時,看到官員和一夥衣衫襤褸的苦力在一起愉快地交談,便發齣這樣的慨嘆:“為什麼在專製的東方,人與人之間比自由民主的西方有更多的平等。”同為英國作傢的奈保爾則對後旅行之閱閱讀之美xiii殖民國傢充滿著尖刻的批評,甚至稱印度為“黑暗地帶”。作為一名遊客和異鄉者,我們有太多類似的偏見和想象。“流落”在異域風情裏,可能會有兩種虛幻,一是這裏是一個失落的世界,充斥著無序和混亂,與現代文明格格不入,以至於激發齣內心的種族主義情緒;二是這裏是一個天堂般的淨土,滿足瞭旅行者的獵奇和對於不同於自己生活的假想,甚至通過自己現實的諸多無奈而美化這裏不同的生活狀態。偏見始於無知,最好的辦法是通過閱讀來完善。所以,旅行始於閱讀,同時旅行的終點又是閱讀的起點。旅行如同逛博物館,而閱讀則如同浸淫在圖書館。當紙上得來終覺淺時,我們去博物館這個“活思想之育種場”。如果對比旅行前後的閱讀,差之大矣。旅行前,我們可能會看一些諸如LonelyPlanet的旅行書和上網查找攻略,最多或許是翻閱一本國傢曆史書;可當旅行歸來時,我們便可有的放矢地根據旅行中感興趣或疑惑的部分按圖索驥,充實自己的旅行收獲。如果說旅行前的閱讀是朦朧地觀看大象的輪廓,那麼旅行後的閱讀卻能夠清晰地分解大象的部位,以瞭解細部。拓展一下笛卡爾的名句來錶達自己對於閱讀和旅行的看法:我讀故我思,我思故我行,我行故我在,我在故我讀。閱讀的目的就是行走,繼而通過行走後的閱讀去印證世間是否繁星閃耀,是否長河流淌;是否有宇宙的真理,是否有偉大光榮正確;是否有價值理性和工具理性之分,是否有悲憫和謙卑之痛;是否有外婆的澎湖灣,是否有鄉間的小路;是否需要尋章雕句,是否需要冥思苦想;是否有思考和智慧的痛苦,是否有無知無畏的幸福;是否tobe,是否nottobe。閱讀之美謝海龍於1991年在安徽金寨拍攝瞭一張裏程碑的照片《大眼睛》,這不是一張多麼“漂亮”的照片,但打動人心,引人深思。中國鄉村的教育現狀和孩子渴望讀書的願望通過這短暫的定格成為瞭永恒的象徵,並作為“希望工程”的影像代名詞。美國傑齣的女性戰地攝影師xiv旅行之閱閱讀之美瑪格麗特·伯剋-懷特(MargaretBourke-White)“二戰”後來到尚處動蕩時期的印度,拍下瞭聖雄甘地遇刺前六小時在紡車前閱讀的照片,照片中的甘地平靜、安詳,赤裸著上身打坐在地上,沉浸在書的世界中。這張看似“平淡”的照片卻能讓觀者品味齣甘地恭謙外錶下的不屈強權的氣度。本書所選的照片同樣是這種閱讀姿態的展現,雖不奢求成為眾人熟知的影像,卻是我三十歲到四十歲所記錄的歲月留痕和對於閱讀的執念。我想,時間是一個萬能的東西,它能夠使一個生命從無到有,從生到死,從堅守到放棄。時間又如同潘多拉,是一切美好東西的承載,但打開魔盒後,世間所有的汙穢、骯髒、黑暗都充斥其中。閱讀和旅行就是這樣的潘多拉,不僅有美好,也會有不安。叔本華曾言,閱讀的前提之一就是不要讀壞書,因為生命是短暫的,時間和精力都極其有限。而旅行時也要慎重地選擇目的地,畢竟世界太大,而我們的步伐卻太小。“觀於濁水而迷於清淵”的曠達也許就是閱讀和旅行之所終。

▲武漢街頭·2015年同樣,由於時間的跨度,本書的齣版無意中錶現瞭一係列信息展現方式的變革。從文字的誕生開始,人類對於信息的獲取走過瞭漫長的道路,直到印刷術的誕生及普及,催生瞭文藝復興、工業革命以及啓濛運動等曆史時刻的齣現;19世紀,照相術作為某種替代文字的符號,與電報的使用幾乎處於同時代,成就瞭第三次信息變革,不僅記錄瞭我們認知的世界,又讓人們去聯想未知的領域,一張圖片勝過韆言萬語並非妄言;20世紀廣播的普及,讓民眾解放瞭雙眼,成為瞭獲取信息的重要手段;亞馬遜Kindle的齣現,電子書的時代真正粉墨登場,極大地影響瞭人們的閱讀方式和感受;在移動互聯的現在,喜馬拉雅客戶端“單讀”音頻中許知遠的廣播是百年廣播的延續;電視創造齣“沙發土豆”(CouchPotato)的詞匯,拓寬瞭大眾的眼界。以“看理想”為推廣和宣傳的品牌,用傳統的電視製作方式加以互聯網的傳播,使梁文道能夠計劃用一韆零一夜為讀者推薦好書。這是信息傳播的進步,也是本書的立意之一。

▲中國國傢圖書館-北京·2007年鬍適先生在1932年6月27日所作的《贈予今年的大學畢業生》一文中為畢業的大學生開瞭三個方子,其中第二個為“總得多發展一點非職業的興趣”。攝影就是我的“興趣點”。我的職業是圖書館員、學術期刊編輯,一直與文字和圖書打交道。攝影是沒有文字的詩,它無法替代文字,卻能夠使人更好地運用文字,賦予更多的可能性。當攝影遇到文字,當圖片遇到圖書,便是一件美妙的事情。我在擔任《數字圖書館論壇》執行主編時,曾經為《齣版人·圖書館與閱讀》雜誌寫過一段時間的專欄,當時我的簡介是“一個看字為生、寫字為樂的人”。可是,現在卻越來越懶於動筆,以至於齣版這些閱讀照片的初衷僅僅是攝影集,

▲佩特拉-約旦·2016年xviii旅行之閱閱讀之美者和書友自己去體會照片中的意味就夠瞭。感謝幾位老師,他們希望我對畫麵多一些文字的注解,或事實描述,或感性抒懷,因為他們的建議纔讓我留有更多的迴想和記憶,也讓我重新旅行瞭一次。另外,本書關於古希臘、羅馬和希伯來閱讀文化的長篇幅部分來自於《圖書館雜誌》的專欄文章,民間圖書館部旅行之閱閱讀之美xix分則是我為《圖書館建設》作的封麵文章。19世紀的法國詩人斯特凡·馬拉美(StéphaneMallarmé)說,世界上一切事物的存在,都是為瞭在一本書裏終結。我認為這是對書最美的禮贊。希望本書能夠通過影像終結這些真實的存在,延伸這些最美的姿態。顧曉光2017年4月於北京大學燕園

用戶評價

說實話,我是一個不太愛讀旅行文學的人,總覺得那些描述太過空洞,或者太過於炫耀。但這本書,卻完全顛覆瞭我的看法。作者的寫作風格非常接地氣,沒有那些華麗辭藻的堆砌,而是用一種樸實真誠的語言,講述著他旅途中的點點滴滴。我喜歡他筆下的人物,那些在旅途中偶遇的普通人,在他眼中都閃耀著獨特的光芒。他用一種充滿人文關懷的視角,去觀察和記錄這些人物的故事,讓我看到瞭旅行中更深層的人文關懷。有一次,我讀到一個關於他和一個當地老人的對話,那一刻,我仿佛也坐在瞭那位老人身邊,感受到瞭那種跨越語言和文化的連接。這本書讓我意識到,旅行的意義,不僅僅在於看多少風景,更在於遇見多少人,理解多少故事。它讓我對旅行有瞭更深刻的理解,也讓我更加關注那些旅途中被忽視的角落和人群。

評分拿到這本書,我就被它那彆緻的書簽設計深深吸引瞭。書簽上印著一句很簡潔卻很有力量的話,一下子就勾起瞭我的好奇心。我開始閱讀,發現作者的文筆非常細膩,他對景物的描寫,特彆是那種難以言喻的氛圍感,刻畫得淋灕盡緻。他描寫的不僅僅是看得見的風景,更是那種在風景中悄然滋生的情緒,是內心的感受。有幾處地方,我讀得甚至有些心潮澎湃,仿佛自己也身臨其境,感受到瞭那種清風拂麵,或者那種曆史的厚重感。作者的敘事角度也很獨特,他總能從彆人容易忽略的角度切入,發現其中的樂趣和意義。我特彆欣賞他對人與自然關係的探討,那種敬畏之心,那種對生命平等的尊重,都讓我深受啓發。這本書讓我明白,旅行不僅僅是身體的移動,更是心靈的洗禮和升華。它教會我如何用一顆敏感而好奇的心去感受世界,去發現那些隱藏在日常瑣碎中的美好。

評分坦白說,我買這本書的時候,並沒有抱太大的期望,隻是覺得書名很有意境,加上當時正好想找些輕鬆讀物。然而,它卻給瞭我一個意想不到的驚喜。這本書的敘事節奏把握得非常好,不會讓人感到枯燥乏味,也不會過於急促。作者很擅長將自己真實的旅行經曆融入其中,字裏行間充滿瞭真切的情感和獨特的思考。我尤其喜歡作者對一些曆史遺跡的解讀,他沒有簡單地羅列史實,而是通過自己的視角,賦予瞭那些古老建築新的生命力,讓我對它們産生瞭更深的共鳴。有幾個章節,我簡直是廢寢忘食地讀完,生怕錯過任何一個精彩的細節。閱讀的過程,就像是在跟一位博學而風趣的朋友聊天,他帶我領略瞭世界各地的風土人情,也分享瞭他對人生百態的獨到見解。讀完這本書,我感覺自己的視野被拓寬瞭許多,對很多事情都有瞭新的認識。它不僅是一本關於旅行的書,更是一本關於如何發現生活中的美的書。

評分這本書的封麵設計就足以吸引我,那種淡淡的水墨風格,仿佛能聞到紙墨的清香。我拿到它的時候,恰逢一個悠閑的周末午後,陽光透過窗戶灑在書頁上,營造齣一種特彆寜靜的氛圍。翻開第一頁,我就被作者的文字所吸引,那種娓娓道來的敘述方式,就像一位老朋友在耳邊輕聲訴說,沒有絲毫的強迫,隻有滿滿的真誠。我喜歡作者對於細節的描繪,無論是旅途中偶遇的一朵不知名的小花,還是某個陌生城市裏一傢不起眼的小餐館,他都能捕捉到那些被大多數人忽略的美好,並賦予它們生命。讀著讀著,我仿佛也跟隨作者的腳步,走過瞭那些熟悉又陌生的風景,感受著不同文化的獨特魅力。書中的一些段落,我反復讀瞭好幾遍,因為它們觸動瞭我內心深處的情感,讓我重新審視瞭自己對生活、對世界的看法。這本書給我的感覺,不是那種看完就忘的快餐式閱讀,而是能長久地留在心中,時不時地會想起其中的某個場景,某個句子,然後會心一笑。

評分我是在一個朋友的推薦下開始讀這本書的,起初並沒有覺得它有什麼特彆之處,隻是抱著試試看的心態。但讀瞭幾頁之後,我便被作者的文字深深吸引住瞭。他善於用一種詩意的語言,描繪那些看似平凡的景物,卻能讓它們煥發齣勃勃生機。我特彆喜歡他對不同地域人文風情的描述,那種細緻入微的觀察,那種充滿文化底蘊的解讀,都讓我受益匪淺。比如,他描寫某個古老村落的節日習俗,那種充滿儀式感的細節,讓我仿佛置身其中,感受到瞭那種古老的傳承和濃厚的節日氛圍。這本書讓我明白,旅行不僅僅是欣賞風景,更是對不同文化和生活方式的體驗和理解。它教會我如何用一種更加開放和包容的心態去麵對世界,去欣賞那些與自己不同的事物。讀完這本書,我覺得自己的心靈仿佛經曆瞭一次洗禮,對生活有瞭更多的熱愛和期待。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![馬小虎上小學(套裝共4冊) [6-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12257804/59f92202N0a2a857f.jpg)