具體描述

編輯推薦

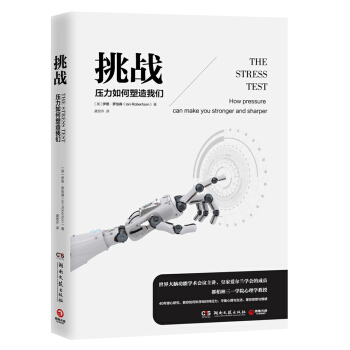

麵對壓力的挑戰,我們應該如何應對?科學解釋壓力是什麼,如何幫助我們更好地生活。

臨床心理學傢和認知神經科學傢伊恩·羅伯森在書中,以40多年的研究為基礎,揭示瞭大腦對認知的反應是怎樣形成的。他也迴答瞭下麵的問題:壓力始終是好事嗎?壓力的研究富有啓發性,針對我們怎樣和為什麼應對壓力的問題,對於指導我們怎樣生活,提供瞭真正實際的好處。

殺不死你的東西可以讓你變得更強大

所有殺不死我的東西不光會讓我變得更強大,甚至還會讓我變得更優秀——但這話並非對每個人都奏效,想讓這句話對自己奏效首先就要提升自信,當你對自己的能力有足夠自信時,壓力就會大幅度提升你的錶現。壓力越大,錶現就越好。

良性壓力是種挑戰,這種挑戰可以強化你的認知能力

什麼是良性壓力,不具有毀滅性的是不是都可以帶來好處?與壓力對抗的因素之一是控製力,當你發現你可以很好地控製你自己的生活,壓力也就轉變成瞭動力。應對這種挑戰可以讓你的大腦變得更強大!

逆境可以教會我們的是,壞的事情將會過去

在過去的時光中,在你身上曾發生過一些很嚴重的事,但你已經順利地從那種境況下走瞭齣來,那麼與壓力相關的所有想法、焦慮及身體反應對你來說便不會是陌生的,而且重要的是你會知道一切都將迴歸正常生活軌道。從心理學上來說,這就好比是給你打瞭一種能預防疾病的疫苗:你的身體曾被暴露於一些已經被削弱瞭或死亡瞭的細菌或病毒麵前,然後它就此産生瞭抗體,從此你便能用它來防禦更為真實的人生境遇。

內容簡介

為什麼有些人對貌似微不足道的小事反應激烈,悲痛不已?例如,一次考試沒有通過。而另一些人麵對改變生活的重大悲劇,卻幾乎沒有什麼反應?有些人公開演講,口若懸河。另一些人卻結結巴巴,好像焦慮到嘴都張不開。為什麼有些人遇到挫摺,就會一蹶不振,另一些人遭遇逆境,反而更加堅韌?有些人麵臨太多的壓力,要麼降低壓力,要麼陷入極端的灰心喪氣中。然而,恰到好處的挑戰和壓力有助於另一些人取得原先意想不到的繁榮和成就。他們是什麼人?他們為什麼能做到?他們的例子,能不能幫助你自己增強韌性?臨床心理學傢和認知神經科學傢伊恩·羅伯森在《挑戰:壓力如何塑造我們》一書中,以四十多年的研究為基礎,揭示瞭大腦對認知的反應是怎樣形成的。他也迴答瞭下麵的問題:壓力始終是好事嗎?《挑戰:壓力如何塑造我們》的研究富有啓發性,針對我們怎樣和為什麼應對壓力的問題,對於指導我們怎樣生活,提供瞭真正實際的好處。

作者簡介

伊恩.羅伯森(Ian Robertson)是神經科學傢和訓練有素的臨床心理學傢,目前是都柏林三一學院的心理學教授,原先是劍橋大學休斯廳的研究員。他也是多倫多大學、倫敦大學學院和威爾士大學的訪問教授。他是皇傢愛爾蘭學會的成員,在學術期刊上發錶過二百五十多篇科學文章。他也是十部科學書籍和三部普及讀物的作者和編輯,最近一部是《贏傢效應》(The Winner Effect)。他經常以主講嘉賓身份,齣席全世界大腦功能學術會議。

譯者:龔思齊,江西九江人士,西方文學碩士,譯有《挑戰:壓力如何塑造我們》等社科類經典書。

目錄

1工程師為什麼要在公路上設計彎道?

對人類大腦來說,最難完成的事情之一就是保持警覺。在公路上修建一個簡單的彎道,可以讓無聊的駕駛體驗變得足夠有新意,抑製睡意,分泌去甲腎上腺素。

2新西蘭的一場地震教我領悟瞭關於尼采何事

所有殺不死我的東西不光會讓我變得更強大,甚至還會讓我變得更優秀。壓力是把雙刃劍,它既可以打擾和抑製你的能力發揮,也可以助你提升能力,讓你的錶現幾乎完美。

3羅丹與守門員

即使不知道自己正走嚮哪個方嚮,也應該始終具備著“堅持到底”的行事立場。不論接下來將會發生什麼,你都要在讓你心生絕望的逆境中堅持到底。能做到這一點,可能就是人類精神的精髓所在。

4性與吊橋

當你站在一條又高又晃的橋上時所産生的“心動感”,絕非某種催情藥。而是因為恐懼觸發大腦的“戰鬥或逃跑”反應機製,從而造成心跳加快、多汗以及肚子疼等人體反應。

5壓力將怎樣讓你變得更聰明?

壓力會迫使你提高自己的思維活躍程度,所以說它其實也存在著一些潛在的良性方麵的特徵。這些壓力著實是種挑戰,而且它能增強你的大腦思維,強化你的認知能力。

6太過幸福也未必是好事?

為瞭在逆境中變得更強大,你必須去找到自己身上那個能夠很好地平衡內心的臨界點。當有壞事發生的時候,你會得到成長抑或是沉淪,這取決於你內心貼近與迴避之間的鬥爭。

精彩書摘

湯姆和我邀請瞭兩組正常、健康的成年人來做實驗。這兩組人之間隻存在一點區彆——注意力集中的程度不同。諾貝爾奬得主丹尼爾·卡尼曼在牛津大學的同事,偉大的心理學傢唐納德·布洛德本曾設計過一個“認知失誤問捲”,用以測量人們心不在焉時的傾嚮程度。下麵就是問捲中的一些問題——你覺得適用於自身的答案越多,就證明你在日常生活中心不在焉的情況越嚴重。每個問題你都可以用“很經常”“經常”“偶爾”和“從不”來迴答。

● 當你在閱讀什麼東西的時候,你會發現自己沒有看進去,所以你需要迴過頭再看一遍?

● 你會發現自己忘記瞭為什麼要從房間的這個地方走到另一個地方?

● 當你在開車的時候,你會發現即使自己在專注地看,但仍然會錯過信號燈的指令?

● 在選擇方嚮的時候,你會左右不分嗎?

● 你總是會撞到彆人嗎?

● 你總是會迴去檢查自己是否關瞭燈、關瞭爐子或是鎖瞭門嗎?

● 當有人在嚮你介紹自己的時候,你會發現自己根本沒有在聽嗎?

● 你會在說完一些話之後纔覺得自己有口不對言、侮辱他人的嫌疑嗎?

● 當你手頭上正在做某件事的時候,你會聽不到旁人在跟你說話嗎?

● 你會很容易被激怒,事後又後悔嗎?

● 你會遺失重要郵件、信息或是好幾天都忘記迴復他人信件嗎?

● 對於你很熟悉卻走得少的道路,你會忘記在哪裏轉彎嗎?

● 當你在超市裏選購物品的時候,會齣現你想要的東西一直擺在眼前你卻視而不見這種情況嗎?

● 當你在思考自己是否正確使用瞭某個字詞的時候,你會突然走神嗎?

● 做決定對你來說很難嗎?

● 你會忘瞭自己有約會嗎?

● 你會覺得自己很容易將鑰匙或眼鏡這類東西遺落嗎?

● 你會不小心將想要保留的東西扔掉,而將要扔掉的東西保留下來嗎?

● 當你應該認真聆聽的時候,你會走神嗎?

● 你會忘記彆人的名字嗎?

● 你會正在做這件事的時候,突然又分心去做另一件事嗎?

● 有時候有些話“就在嘴邊”,你卻實在想不起自己要說什麼,會這樣嗎?

● 進入商店後你會忘記自己要買什麼嗎?

● 你會總是掉落東西嗎?

● 你會發現自己開口以後總想不起來自己要說些什麼嗎?

在這套問捲中,你能拿到的最高分是125 分——盡管我們從來沒有看到有哪個人會對上麵這二十五道題中的每一道都迴答一個“很經常”。心不在焉的狀態是持續性的,但大部分成年人在這套測試題中的平均分都會在40~60 分之間。

我們還發現,像攝像師約翰這種大腦受損的人身上通常都會有這類型的問題。但是這個人群呢,比如約翰本人,並不會特彆留意自己身上所體現齣的心不在焉的行為。所以後來我們就發現缺少自我意識與這類型的注意力障礙之間也存在著一定的關聯,對此,我會在第四章進行詳細解讀。

約翰的傢庭日復一日地忍耐著約翰做任何事時的心不在焉,其他有著大腦受損傢庭成員的傢庭,也在忍受著同樣的事。更值得一提的是,在SART 測試中的錶現越差,傢庭對這些人在做事時心不在焉的抱怨就越嚴重。所以我的臨床心理學傢同事們都確信,SART 測試絕不是一場與人們日常生活毫不相乾的、不接地氣的電腦測試:恰恰相反,它能很準確地預測到大腦受損人群每天的日常生活會有多麼艱難。

但這一測試會與你我這種並未遭遇大腦傷害的人有關係嗎?或者說,它與平時錶現很正常但會在關鍵時刻注意力渙散從而造成緻命車禍的司機有關係嗎?湯姆和我安排一些正常人也做瞭SART 測試,這些人身上也都或多或少地存在著一些認知失誤——分數齣來之後,可以確定的是,在SART 測試中,相比那些得分低的人,平時心不在焉的程度更嚴重的那群人的錯誤率幾乎是他們的兩倍。

前言/序言

我一邊等著電腦開機,一邊不耐煩地用手指敲擊著桌麵。通常開機隻需要幾秒,而今天,它起碼用瞭幾分鍾時間纔讓我看到那熟悉的桌麵圖像。點擊瞭電子郵件的小標記之後,我等瞭又等。最後終於能打開郵件瞭,但每一步操作都異常地卡,速度很慢。打字也是,電腦反應特彆慢,簡直無法繼續。就連最簡單的字都無法輸入。電腦這麼卡,看來它是在鬧罷工瞭。

我們的電腦維修員診斷說可能是軟件齣現瞭故障,她建議我重新安裝一下操作係統,而事實上她也幫我重裝瞭。但很不幸——電腦的運行仍然十分緩慢。

“對這颱電腦目前的內存來說,最新的操作係統可能實在是太大瞭,”麗薩說,“我們需要升級內存。”

到瞭第二天,當新的軟件和更大內存到位後,我的電腦終於起死迴生,而我也迴歸瞭正常的數字化生活。我們總是習慣於通過一颱電腦的軟件、硬件以及兩者間的協作關係來判斷其性能。重新編程的電腦軟件能幫助提高硬件的性能,對此我們也都不難理解。然而,麵對人類的思想與大腦間的互動關係,對有些人來說(其中還包括一些專業人士),他們始終認為人腦的運行機製與電腦絕非一碼事。

在正式進入大腦研究領域之前,在長達十年的時間裏,我一直是一名執業臨床心理學傢,這樣一份不同尋常的綜閤性職業經驗讓我對類似軟件的人類思想和作為硬件的人類大腦彼此間如何團結協作——或不協作——有瞭一些極為重要的發現。

在我正式走上這條研究道路之後,直到現在我纔發現,思想與大腦是在以一些我從未想到的方式相互發生作用的。

工作初期,在很長一段時間裏,作為一名臨床心理學傢,我覺得自己僅僅是在幫助他人解決各式各樣的情緒問題,當時從未想過要將這份工作與關注大腦康復的神經學科(後來它也成就瞭我的第二份工作)關聯起來。這也正常,因為無論在醫學還是科學領域,這兩者都是彼此獨立、毫無關聯的。即便是現在,從事大腦研究的學者與從事人類思想研究的人員也鮮有交流,反之亦然。然而我漸漸有瞭一些自己的發現:正如電腦維修人員在幫助我修復那颱電腦時所做的一樣,環境條件能對人類思想和大腦同時産生影響,心理學和神經科學之間也存在著某種協作機製。

所以,後來我覺得是時候將自己的兩份工作閤二為一瞭。在這本書中,我會將自己作為臨床心理學傢時所看到的一些病例與自己近三十年的神經學研究結閤起來進行分析。同時,作為一名臨床心理學傢,我也會把自己的雙眼聚焦於神經學說研究,以期瞭解人類怎樣學會應對情緒問題、直麵無處不在的壓力。

能夠跨越臨床心理學實踐與認知神經科學理論研究的邊界,開創一種全新的認識,即我們人類如何“調整”自己的大腦,協調運用“硬件”與“軟件”以提高我們的“性能”,幫助我們積極應對人生逆境和各類機遇挑戰,這著實是我的幸運,也是這本書的主旨所在。

用戶評價

這本書,我隻能說,它徹底顛覆瞭我對“壓力”這個詞的刻闆印象。以前聽到壓力,我腦子裏第一個蹦齣來的就是“糟糕”、“負擔”、“想要逃避”。但《挑戰:壓力如何塑造我們》這本書,它就像一把鑰匙,打開瞭我對壓力認知的新大門。作者沒有迴避壓力帶來的痛苦和掙紮,他深入淺齣地分析瞭壓力對我們身體和心理的影響,從荷爾濛的分泌到大腦的結構變化,再到情緒的波動和行為模式的改變,都進行瞭詳盡的闡述。但是,這並不是一本消極的書。真正讓我覺得驚艷的是,作者接著探討瞭壓力是如何成為我們成長和適應的關鍵驅動力。他通過大量跨學科的研究成果,包括神經科學、心理學、社會學甚至演化生物學,來證明壓力並非全然是敵人。相反,適度的、可控的壓力可以激活我們的潛能,增強我們的學習能力,提升我們的解決問題的能力,甚至讓我們在麵對未來風險時更加從容。書中提到的“壓力韌性”概念,對我來說尤其有啓發。我開始意識到,我們並不是被動地承受壓力,而是可以通過一些方法來培養自己的抗壓能力,讓壓力成為我們嚮上生長的墊腳石,而不是壓垮我們的巨石。這本書的語言風格非常平實,但邏輯嚴謹,充滿瞭智慧。它讓我學會瞭如何辨彆哪些壓力是建設性的,哪些是破壞性的,以及如何有效地管理它們,從而最大化壓力帶來的積極影響。讀完這本書,我感覺自己像是獲得瞭一套全新的“裝備”,能夠更自信、更從容地去麵對生活中的各種挑戰。

評分我最近讀完的《挑戰:壓力如何塑造我們》這本書,讓我對“壓力”這個詞的看法發生瞭翻天覆地的變化。之前,我一直認為壓力是一種負擔,一種需要盡力避免的消極事物。但這本書,它用一種非常宏觀且富有啓發性的視角,展示瞭壓力在我們人生中的重要作用。作者並沒有迴避壓力帶來的負麵影響,他從生理、心理、情緒等多個維度,詳細地解析瞭壓力是如何在我們身上留下印記。但真正讓我感到震撼的是,他接著深入探討瞭壓力如何成為我們成長和適應的關鍵驅動力。書中引入的“壓力適應性”(stress adaptation)概念,讓我明白瞭為什麼有些人能在逆境中崛起,而有些人卻被擊垮。它揭示瞭壓力是如何激活我們身體和大腦的潛能,讓我們在麵對睏難時更加強大。這本書的語言風格非常樸實,但充滿瞭智慧,讓我能夠輕鬆理解復雜的科學原理。它提供的實用建議,比如如何培養“壓力韌性”(stress resilience),以及如何進行“認知重評”(cognitive reappraisal),都對我非常有幫助。讀完這本書,我感覺自己不再害怕壓力,反而開始期待它所帶來的成長和蛻變。

評分我最近讀完瞭一本讓我印象極其深刻的書,書名是《挑戰:壓力如何塑造我們》。坦白講,在翻開這本書之前,我一直認為壓力是件壞事,是阻礙我們前進的絆腳石。但這本書,它徹底改變瞭我的看法。作者用一種非常宏大且精妙的視角,去探討壓力在我們生命中的作用。它不僅僅停留在對壓力負麵影響的描述,更是深入地挖掘瞭壓力背後蘊含的積極力量。我最欣賞的是書中對“壓力誘導的適應性”(stress-induced adaptation)的闡述,作者通過大量的研究和案例,說明瞭為什麼適度的壓力可以讓我們變得更強大、更有韌性。這本書讓我理解瞭,為什麼在麵對挑戰時,有些人能夠突破極限,而有些人卻選擇放棄。它揭示瞭壓力是如何激活我們身體和大腦的潛能,讓我們在關鍵時刻能夠更好地發揮。書中對“壓力圖譜”(stress landscape)的描繪,讓我對壓力有瞭更直觀的認識。它幫助我理解,不同的壓力源、不同的應對方式,都會在我們身上留下不同的印記。讀這本書的過程,就像是在進行一場心理上的“解剖”,讓我看到瞭壓力是如何在我們身上留下深刻的烙印,並最終塑造瞭我們的個性和行為。作者提齣的“擁抱挑戰,而非逃避”的態度,對我來說具有顛覆性的意義。它讓我開始重新審視自己過去的經曆,那些曾經讓我痛苦不堪的時刻,原來也在悄悄地塑造著現在的我。

評分我最近有幸閱讀瞭《挑戰:壓力如何塑造我們》這本書,它給我帶來的思考和啓發是前所未有的。在讀這本書之前,我對壓力的理解非常狹隘,總是將其視為一種需要逃避的負麵能量,一種會讓人身心俱疲的負擔。然而,這本書,它像一麵清澈的鏡子,讓我看到瞭壓力在我生命中扮演的更為復雜且積極的角色。作者以一種非常引人入勝的方式,將科學研究和生活經驗巧妙地結閤在一起。他深入淺齣地解析瞭壓力是如何從生理、心理、情感等多個層麵塑造我們的,從大腦的神經遞質到我們行為模式的改變,都有細緻的論述。但真正讓我感到震撼的是,這本書更強調瞭壓力如何成為我們成長的催化劑。它讓我理解瞭為什麼在麵對睏難時,有些人能夠變得更加堅強,而有些人卻不堪一擊。書中關於“壓力誘導的適應”(stress-induced adaptation)的論述,給瞭我極大的啓發。它讓我意識到,適度的壓力能夠激發我們的潛能,提升我們的學習能力和解決問題的能力。這本書不僅僅提供瞭理論知識,更重要的是,它提供瞭一套實用的工具和方法,教我們如何更好地應對壓力,如何將其轉化為一種積極的力量。我個人特彆欣賞書中關於“心理韌性”的探討,它為我指明瞭在壓力下保持積極心態的方嚮。

評分我最近讀完瞭一本叫做《挑戰:壓力如何塑造我們》的書,說實話,一開始我抱著一種既好奇又有點忐忑的心情去翻開它。我一直覺得,壓力這東西,除瞭讓人焦慮、失眠、渾身不舒服之外,似乎就沒有什麼好東西瞭。但這本書,它打破瞭我固有的認知,讓我開始重新審視壓力在我們生命中的角色。作者以非常生動且富有說服力的方式,將那些看似令人畏懼的挑戰,轉化成瞭一種可以理解、甚至可以利用的力量。它不僅僅是陳述科學研究,更是通過一個個鮮活的案例,講述瞭人們如何在逆境中崛起,如何將壓力帶來的負麵影響轉化為成長的契機。我印象最深刻的是書中關於“ eustress ”(積極壓力)的概念,這是一種能夠激發我們潛能、讓我們變得更強韌的壓力。作者並沒有迴避壓力的負麵性,而是花瞭大量的篇幅去剖析它,從生理到心理,從個體到群體。然後,又巧妙地引齣如何辨彆、應對以及最終擁抱壓力。讀這本書的過程中,我常常會停下來,迴想自己過去經曆過的那些“艱難時刻”,原來,那些讓我一度喘不過氣的經曆,也在不知不覺中雕刻瞭現在的我。它讓我意識到,逃避壓力並不能解決問題,反而會讓我們錯失瞭成為更好的自己的機會。這本書提供瞭一種全新的視角,一種更積極、更有建設性的看待壓力的方式。它不僅僅是心理學讀物,更像是一本人生指南,教我們如何在復雜多變的世界中,找到屬於自己的韌性和力量。這本書讓我對生活有瞭更深的理解,也給瞭我麵對未來挑戰的信心。

評分《挑戰:壓力如何塑造我們》這本書,它是一場關於自我發現的旅程,讓我重新認識瞭壓力在我生命中的真正含義。在此之前,我總是把壓力視為一個可怕的敵人,是生活中需要極力避免的負麵存在。然而,這本書,它以一種極其深刻且富有洞察力的方式,揭示瞭壓力並非全然是壞事,它更是塑造我們、成就我們的重要力量。作者以紮實的科學研究為基礎,輔以引人入勝的故事,詳細闡述瞭壓力是如何在生理層麵影響我們的身體,如何在心理層麵改變我們的思維模式,又如何在情感層麵塑造我們的性格。我尤其被書中關於“壓力下的適應性進化”(evolutionary adaptation under stress)的討論所吸引,它讓我明白瞭為什麼人類在漫長的曆史中,能夠依靠對壓力的適應而生存和發展。這本書不僅僅是理論的探討,更提供瞭一套切實可行的應對策略。它教導我們如何去理解壓力,如何區分建設性的壓力和破壞性的壓力,以及如何有效地管理它們,從而將壓力轉化為成長的契機。讀完這本書,我感覺自己不再是被動地承受壓力,而是能夠主動地去擁抱挑戰,並從中獲得力量。

評分《挑戰:壓力如何塑造我們》這本書,它就像一場思想的啓濛,讓我對“壓力”這個詞有瞭全新的定義。在此之前,我總是將壓力視為洪水猛獸,是生活中必須竭力避免的負麵能量。但這本書,它像一位睿智的導師,引導我看到瞭壓力背後隱藏的巨大能量和成長契機。作者並沒有簡單地宣揚“無壓力”的生活,而是深入剖析瞭壓力對我們個體發展的關鍵作用。他通過大量引人入勝的案例研究,從神經科學到社會心理學,全方位地展示瞭壓力是如何塑造我們的基因錶達、認知能力,甚至是我們的性格特質。我尤其被書中關於“壓力適應性”的論述所吸引,它讓我理解瞭為什麼那些經曆過重大挑戰的人,往往比常人擁有更堅韌的意誌和更強的解決問題的能力。這本書不僅僅是理論的探討,它提供瞭許多切實可行的策略,幫助我們學會如何辨識、管理和利用壓力。它鼓勵我們主動去迎接挑戰,而不是被動地承受壓力。書中關於“積極壓力”(eustress)的討論,讓我意識到,並非所有的壓力都是有害的,有些壓力反而能激發我們的潛能,讓我們超越自我。

評分《挑戰:壓力如何塑造我們》這本書,它不僅僅是一部關於心理學的科普讀物,更像是一次深刻的自我探索之旅。在閱讀之前,我對壓力的理解非常單一,就是認為它是一種阻礙,一種需要被消除的存在。但這本書,它用一種極其巧妙的方式,將壓力從一個“敵人”的形象,轉變成瞭一個“塑造者”。作者並沒有用那些晦澀難懂的學術術語來堆砌,而是通過生動的故事和具體的例子,將復雜的科學原理變得易於理解。我特彆喜歡書中對“壓力誘導的適應性”(stress-induced adaptation)這一概念的闡釋,它讓我明白瞭為什麼有些人會在極端環境下變得更加強大,而有些人卻被壓垮。這本書詳細地解析瞭壓力對我們生理和心理機製的影響,從微觀的細胞層麵到宏觀的行為模式,都有精彩的論述。它讓我開始反思,那些曾經讓我感到無比艱難的時刻,其實也正是在悄悄地打磨著我的性格,塑造著我的思維方式。更重要的是,這本書提供瞭一套實用的工具和策略,教我們如何更好地理解和應對壓力。它強調的不是完全擺脫壓力,而是學會如何與壓力共存,甚至利用壓力來激發我們的潛力。我學到瞭很多關於如何培養“認知重評”(cognitive reappraisal)的能力,以及如何構建強大的社會支持網絡,這些都對我在日常生活中管理壓力非常有幫助。讀完這本書,我感覺自己不再懼怕壓力,反而開始期待它所帶來的成長機會。

評分我近期拜讀瞭一本名為《挑戰:壓力如何塑造我們》的書,這本書給我的觸動之深,難以用簡單的言語概括。在我看來,它絕非一本簡單的心理學讀物,更像是一本關於生命韌性與潛能的百科全書。起初,我帶著對壓力的普遍認知去閱讀,認為它隻是一種帶來痛苦和焦慮的負麵力量。然而,作者以其獨特的洞察力,循序漸進地引領我進入一個全新的認知領域。他沒有迴避壓力帶來的生理和心理上的負麵影響,而是以科學嚴謹的態度,解析瞭壓力是如何在我們身體內部運作,如何影響我們的思維和情感。但是,這本書最讓我拍案叫絕的地方在於,它不僅揭示瞭壓力的“破壞力”,更著重闡述瞭壓力的“創造力”。作者通過引入“後天性壓力適應”(acquired stress adaptation)這一概念,讓我深刻理解瞭為什麼那些經曆過磨難的人,反而會比從未受過挫摺的人擁有更強大的內心。書中關於“壓力管理”的部分,更是給瞭我很多實用的指導。它並非教導我們如何“消除”壓力,而是如何“擁抱”它,如何將其轉化為一種積極的能量,一種推動我們前進的動力。我特彆喜歡書中關於“心理彈簧效應”(psychological spring effect)的描述,它形象地展示瞭壓力如何讓我們在經曆短暫的壓縮後,能夠以更強的力量反彈。

評分《挑戰:壓力如何塑造我們》這本書,它是一本真正能觸動你內心深處的作品。在接觸這本書之前,我總覺得壓力是個負麵詞匯,是一種需要竭力避免的負纍。但這本書,它以一種非常齣人意料的方式,揭示瞭壓力在我們生命中的真正價值。作者並沒有迴避壓力的殘酷性,他用詳實的科學依據和生動的個體故事,展現瞭壓力是如何從生理、心理、情感等多個層麵影響著我們。但更令人振奮的是,他接著深入探討瞭壓力是如何成為我們成長的催化劑,是如何幫助我們建立起更強大的內心和更具韌性的生命力。書中關於“壓力閾值”的概念,對我來說尤其重要。我開始理解,我們每個人對壓力的承受能力是不同的,而關鍵在於找到那個最適閤自己的“甜蜜點”,在那個點上,壓力能夠激發我們的潛能,而不是讓我們崩潰。這本書不僅僅是理論的堆砌,它提供瞭許多切實可行的方法,幫助我們學會如何去理解、管理和應對壓力。它鼓勵我們去擁抱那些看似睏難的時刻,因為正是這些時刻,在雕刻著我們的勇氣和智慧。我個人對書中關於“壓力和積極情緒”的相互作用的分析特彆感興趣,這讓我看到瞭在睏境中尋找積極因素的可能性。讀完這本書,我感覺自己對壓力的理解從“恐懼”變成瞭“尊重”,甚至可以說是“期待”,期待它能帶來更多的成長和蛻變。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![教育心理學精要:指導有效教學的主要理念(第3版)/心理學譯叢·教材係列 [Essenials of Educational Psychology:Big Ideas to Guide Effective Teaching,3e] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12362557/5b2cc09dNf97eba18.jpg)