具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

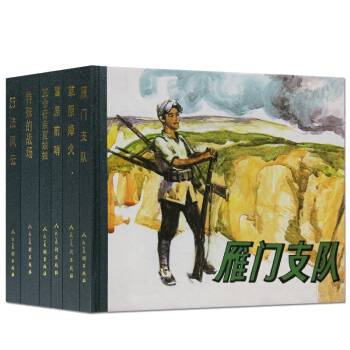

| 商品名称: | 古代故事画库·孙武 |

| 作者: | 叶甦 |

| 定价: | 5.0 |

| 出版社: | 人民美术出版社 |

| 出版日期: | 2010-07-01 |

| ISBN: | 9787102051406 |

| 印次: | 1 |

| 版次: | 1 |

| 装帧: | 平装 |

| 开本: | |

| 内容简介 | |

| 我国古代军事家孙武,曾率领吴国军队大破楚国军队,占领了楚的国都郢城,几乎灭亡楚国。其著有巨作《孙子兵法》十三篇,为后世兵法家所推崇,被誉为“兵学圣典”,置于《武经七书》之。 |

| 前言 | |

| 孙武,字长卿,后人尊称其为孙子、孙武子、兵圣、百世兵家之师、东方兵学的鼻祖。汉族,他出生于公元前535年左右,春秋时期齐国乐安(今山东省广饶县)人。曾以《兵法》十三篇见吴王阖闾,受任为将。领兵打仗,战无不胜,与伍子胥率吴军破楚,五战五捷,率兵6万打败楚国20万大军,攻入楚国郢都。北威齐晋,南服越人,显名诸侯。所著《十三篇》是我国早的兵法,被誉为“兵学圣典”,置于《武经七书》之。被译为英文、法文、德文、日文,成为国际间的兵学典范之书。 |

用户评价

这套《古代故事画库》系列简直是国画艺术的宝库啊!我最近淘到了一本,是关于某个著名历史人物的。首先,最让我震撼的是那种扑面而来的历史厚重感。画师们显然下了大功夫去考据当时的服饰、器物乃至场景的布局,每一个细节都仿佛在低语着千年前的故事。那种用笔的力度和墨色的晕染,绝非轻易可以模仿。尤其是那些战争场面,寥寥数笔,却能勾勒出千军万马的恢弘气势,人物脸上的神情刻画得入木三分,或坚毅,或踌躇,极富戏剧张力。它不是那种流水账式的叙事,而是通过高度凝练的视觉语言,将复杂的历史事件提炼成了震撼人心的画面。对于我们这些对传统艺术和历史都抱有敬意的读者来说,这简直是一场视觉盛宴,每一次翻阅都能发现新的层次和韵味。它成功地将严肃的历史题材,用最雅致也最直观的中国传统绘画语言呈现了出来,让人在欣赏艺术的同时,也被故事本身的魅力所深深吸引。

评分说实话,我一直觉得很多历史题材的连环画,在人物造型上往往流于概念化,但这一册《古代故事画库》中的人物塑造,却有着惊人的“人味儿”。拿主角来说,他不再是传统概念中那个高高在上、不食人间烟火的圣人形象。画师通过对人物疲惫的侧影、紧锁的眉头,甚至是衣衫褶皱的处理,展现了一个有血有肉、会经历挣扎和抉择的人。那些配角也同样出彩,即便是背景中模糊的人群,也有各自不同的姿态和命运暗示。这种细腻到极致的人物刻画,极大地增强了故事的代入感。我感觉自己不是在看一个遥远的故事,而是在近距离观察一场真实发生的人性博弈。这种对人物内心世界的挖掘,让原本宏大的战争和政治叙事,变得无比贴近人心,也让这部作品的艺术价值得到了极大的升华。

评分作为一名热衷于收藏中国传统工艺品的爱好者,我必须将这套书的装帧和印刷质量放在一个很高的位置来评价。现在的很多画册,印刷色彩失真严重,那种墨韵的层次感完全出不来,看几次就想束之高阁了。但这套《古代故事画库》简直是良心之作。它采用了那种带有微微肌理感的纸张,使得水墨的浓淡干湿得以完美呈现,那种油润的墨色仿佛能够渗透出来。尤其是一些夜景或室内场景的描绘,光影的处理极其讲究,深黑与浅灰之间的过渡自然和谐,根本没有出现任何现代印刷中常见的色块拼接感。这不仅仅是一本书,它更像是用现代技术精心复制的一件文物,保持了原作的质感和气韵。单从装帧的用心程度来看,就知道出版方对“精品”二字的理解绝非空谈,而是体现在了每一个细微之处。

评分我必须得夸一下这套画册在叙事节奏上的把控,简直是教科书级别的示范!特别是关于那位古代军事家的部分,情节的转折点处理得太高明了。他们懂得如何利用“留白”的艺术来营造悬念和张力。有的关键时刻,画面会突然变得极其简洁,只留下主角一人伫立在空旷的背景中,那种孤独和深思的状态,比任何密集的对话或场景都要来得有力。然后,在最重要的决策时刻,画面会瞬间爆发出丰富的层次感和色彩对比,一下子把读者的情绪推向高潮。这种张弛有度的叙事手法,让阅读体验变得非常流畅,完全没有那种传统连环画常见的拖沓感。它更像是一部无声的电影,每一帧都是精心剪辑过的精华片段,让人忍不住一页接一页地看下去,生怕错过任何一个关键的眼神或一个微妙的姿态变化。这套书的编辑和画师绝对是深谙“少即是多”的东方美学真谛的行家。

评分这套画册给我的最深感受,是一种跨越时空的对话感。它似乎在用一种极为古老而又极度清晰的方式,向我们当代人阐释着那个时代的精神内核。它讲述的不仅仅是某次战役的胜负,或者某个计谋的得逞,更多的是关于领导者的责任、决策的重量以及“道”与“术”的权衡。通过画面中场景的变换,你可以清晰地感受到环境对人物心态的影响,例如在偏远山野时的沉静,与在朝堂之上的暗流涌动,两者在构图和色彩上有着显著的区别。这种对历史情境的深刻理解,使得即便是对这段历史不甚了解的读者,也能凭借画面的氛围和人物的表情,捕捉到故事背后的哲学意味。它成功地将历史的“史料性”与艺术的“审美性”完美地结合在了一起,让人在欣赏绝美画作的同时,也获得了对历史智慧的重新审视和体悟。

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![电影作为社会实践(第4版) [Film as Social Practice] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10077828/c4fa6882-512b-4e1f-b72c-5e3a99c287c8.jpg)

![好莱坞电影经典 [LE FILM HOLLYWOODIEN CLASSIQUE] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10129487/7fd16e09-d416-46db-b59c-69c5fdbc3af4.jpg)

![西方美学史(第4卷) [A HISTORY OF WESTERN AESTHETICS] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10162044/e3fadc69-261a-4125-9569-52c01311bf4a.jpg)

![夜的音乐:音乐剧剧院魅影钢琴曲集 [Music of the Night] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10908466/9116e2f9-b6bb-4b2b-bc2b-a725c3c6d29d.jpg)