具体描述

内容简介

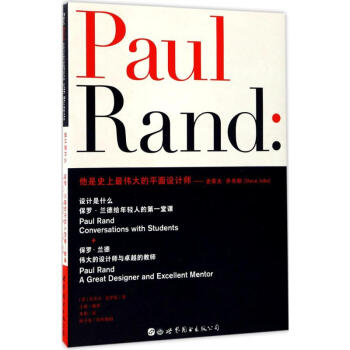

保罗·兰德给年轻设计师的靠前堂课。1995年,亚利桑那大学邀请保罗·兰德到此客座讲学,带领学生思考设计前该知道的所有事。迈克尔·克罗格著的《设计是什么(保罗·兰德给年轻人的靠前堂课)》这本书便是这段讲学期间的摘录。从平面设计初学者该懂的事、该看的书,与客户的沟通,到设计是什么,透过精辟的问答,道出一针见血、直指核心的答案。 (美)迈克尔·克罗格(Michael Kroeger) 著;王敏 编著;朱橙 译 迈克尔·克罗格,当今美国乃至优选,杰出的LOGO设计师、思想家及设计教育家。1993至1996年间曾任美国平面设计协会(AIGA)凤凰城支部。王敏,中央美术学院长江学者特聘教授,博士生导师,中央美术学院学术委员会副主任。曾任中央美院设计学院院长、香港理工大学设计学院讲座教授、靠前平面设计师协会(AGI)中国区、AGI执行理事、靠前平面设计联合会副。

用户评价

阅读体验中,我最欣赏的是作者似乎并不急于给出一个标准答案,而是更倾向于引导读者进行自我探索和质疑。它更像是一本“提问之书”,而非“答案之书”。我发现其中关于“设计的本质与意义”的论述尤其发人深省。我们常常被商业目标驱使,将设计简化为解决问题的工具,但这本书似乎在提醒我们,设计本身也是一种文化建构和价值输出。例如,如果书中能穿插一些关于不同文化背景下设计理念差异的案例分析,那就更完美了。我个人对建筑设计与产品设计之间的跨界思考非常感兴趣,不知道这本书是否触及了这些领域的融汇点。好的设计理论,应该能够穿透行业壁垒,触及人类共同的感知和需求。如果它能让我对身边的一切物品——从一把椅子到一次App的交互流程——产生全新的、更深层次的理解,那么它的价值就无可估量了。

评分坦白说,这本书的文字密度很高,需要反复阅读才能完全吸收其中的精髓,它绝不是可以轻松快速翻阅的读物。它更像是一部需要沉下心来,在书桌前备好笔记本才能进入的“深度学习材料”。我注意到其中对“形式追随功能”这一经典论断进行了极具挑战性的再解读,作者似乎在暗示,在当代语境下,功能已经不再是唯一的驱动力,情感、叙事乃至符号意义的重要性已然超越了纯粹的功能性。这种对既有教条的颠覆与重构,正是优秀思想作品的魅力所在。如果书中能加入一些关于设计师个人心路历程的独白或访谈,或许能让理论体系更具人情味,让读者感受到这些深刻洞察背后所付出的心血与挣扎。总而言之,这是一本能让你重新审视自己对设计理解的、充满挑战性的智力读物。

评分这本书的名字很有意思,初看之下,会让人好奇它究竟想探讨“设计”这个宏大概念的哪些侧面。我期待它能像一位经验丰富的设计师在工作室里与我娓娓道来,不是那种枯燥的理论堆砌,而是结合实际案例和深刻思考的对话。我希望它能涵盖从最基础的视觉构成到更深层次的用户体验心理学,最好还能触及设计伦理与社会责任。比如,它能不能深入剖析“好设计”与“流行趋势”之间的微妙关系?是应该紧跟潮流,还是坚守永恒的原则?如果能提供一些关于如何培养设计师的批判性思维的建议,那就太棒了。很多设计书籍往往只停留在“做什么”的层面,而真正有价值的探索是“为什么这么做”以及“这样做会带来什么后果”。我特别想看看作者如何处理设计中的模糊性——毕竟,很多时候设计决策都不是非黑即白的,而是需要在诸多不确定性中找到最佳平衡点。这种对复杂性的坦诚揭示,往往能让读者收获远超书本本身的启发。

评分这本书的装帧和排版风格给我留下了深刻的第一印象,那种克制而又不失精致的视觉语言,似乎已经预示了内容本身的高水准。我翻阅了一些章节的引言,感觉作者的文笔非常凝练,每一个句子似乎都经过了反复的打磨,没有丝毫赘述。这与当下许多浮夸、追求速度的“快餐式”设计指南形成了鲜明对比。我关注的重点在于,它如何处理“创意”这个难以量化的元素。是将其视为一种天赋,还是可以通过系统性的方法论来激发和培养?如果书中能分享一些作者在面对设计瓶颈时所采用的“思维转换工具箱”,哪怕是一些小技巧,对我来说也会是巨大的财富。此外,我很想知道,在数字化浪潮席卷一切的今天,它如何重新定义“手工性”与“数字制造”之间的张力?是鼓励回归本质的材料和工艺,还是强调数字工具带来的无限可能性?这种对技术与人文边界的探讨,往往最能考验一本设计理论著作的深度。

评分这本书的结构安排非常巧妙,它没有采用传统的“历史回顾—理论阐述—实践指导”的线性结构,反而更像是一种螺旋上升的思维导引。我注意到作者在讨论某个概念时,总会引用一些看似不相关的哲学或艺术理论作为佐证,这种多学科交叉的视角,极大地拓宽了我的思路。这种“跳出设计看设计”的方法论,恰恰是当前设计教育所欠缺的。尤其令我惊喜的是,书中似乎探讨了设计在公共服务和政策制定中的作用,这已经超越了传统的产品或界面设计范畴,触及了更宏观的社会治理层面。这说明作者对“设计思维”的应用范围有着非常广阔的视野。我希望它能更详尽地阐述如何平衡设计师的主观愿景与市场的客观需求,这是一个永恒的矛盾点,很少有书籍能真正提供有建设性的视角来处理这种内在的张力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有