具体描述

.....

用户评价

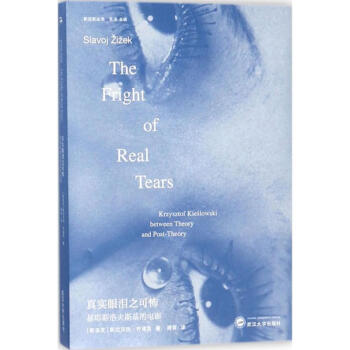

我这次的阅读体验是颠覆性的,我原以为这是一本侧重于政治理论阐释的严肃读物,结果它却呈现出一种近乎小说的叙事魅力。这本书的叙事视角非常独特,它时常在宏观的历史决策与微观的家庭生活之间进行切换,这种跨度的拉伸,展现了重大历史事件对普通人生活产生的深远且常常是隐秘的影响。特别是关于“信任与怀疑”的主题,贯穿始终。作者巧妙地设置了一些关键的误会和信息的不对称,让读者体会到在特定体制下,人与人之间建立真正坦诚的关系是多么的奢侈和不易。书中的对话部分写得尤其精彩,既有那个时代特有的语汇和腔调,又充满了张力,很多时候,没有说出口的话比说出来的话更重要。这是一本需要细细品读,并反复咀嚼才能体会其妙处的书,它挑战了我们对那个年代简单化的认知,展现了人性的复杂与光辉。

评分最近读到一本令人深思的书,虽然不直接是那本少奇同志的书,但它给我带来了相似的触动。这本书深入探讨了那个特殊年代知识分子的精神图景,文字朴实却力量无穷。作者没有刻意去渲染宏大的叙事,而是聚焦于个体在时代洪流中的挣扎、选择与坚守。我尤其欣赏其中对“理想与现实”这一永恒主题的细腻剖析。主人公并非传统意义上的英雄,他们有各自的局限和软弱,正是这种真实,让读者得以更深地进入那个世界。书中对一些关键历史事件的侧面描写尤其精彩,它像一面镜子,折射出那个时期人们对信仰的拷问与重塑。读完后,我仿佛跟随书中人物经历了一场漫长的精神远行,对“初心”二字有了更深刻的理解。它不是一本轻松的读物,需要沉下心去品味,但每一次翻阅,都能从中汲取到面对当下困境的勇气和智慧。这本书的价值,在于它提醒我们,无论环境如何变迁,对真理的追求和对人民的责任感,永远是衡量一个人价值的重要标尺。

评分说实话,一开始我对这本书的兴趣点并不高,毕竟这类题材总让人感觉有些沉重。然而,一旦翻开,我立刻被其强大的文本张力所吸引。作者的文笔极其老练,句子如同精雕细琢的工艺品,每一个词语的选择都充满了斟酌后的力量。不同于一些叙事直白的文献作品,这本书更注重意境的营造,常常在关键时刻用富有诗意的语言来过渡,使得沉重的议题在不失严肃性的前提下,有了一丝审美的愉悦感。书中关于组织纪律和个人情感冲突的探讨,在我看来是全书的点睛之笔。它没有简单地给出是非对错的答案,而是将选择的艰难性赤裸裸地展示给读者,让人在阅读过程中不断进行自我反思。这本书对历史细节的考据也可见一斑,那种对历史真实性的尊重,让读者对其叙述的内容深信不疑,也更愿意去探寻背后的历史真相。

评分这部作品的叙事结构非常新颖,它采用了多线并进的方式,将几条看似不相关的生命线巧妙地编织在一起,最终汇聚成一幅关于集体记忆的宏大画卷。我特别喜欢作者对于环境描写的功力,无论是北方粗粝的风沙,还是南方湿润的雨雾,都被描摹得栩栩如生,仿佛读者能真切地感受到空气中的温度和气味。这种环境的烘托,极大地增强了故事的代入感。情节推进上,它保持着一种沉稳而有力的节奏,没有刻意的煽情,一切情绪的爆发都源于水到渠成的命运转折。书中对人物内心世界的挖掘,更是达到了令人惊叹的深度,特别是对于那些默默无闻的小人物的刻画,寥寥数语便勾勒出他们复杂的内心世界和艰难的生存哲学。这本书更像是一部口述历史的艺术化呈现,它通过鲜活的故事,填补了许多历史书本上冰冷的记录,让历史重新有了温度和面孔。

评分这本书的装帧和印刷质量本身就给人一种庄重感,但真正让我无法释卷的是它内在的真诚。它仿佛是一封来自过去时光的家书,充满了对往昔岁月和同行者的深情回顾。作者的笔触充满了对革命前辈的敬意,但这种敬意不是盲目的歌颂,而是建立在对他们付出的巨大牺牲和所承担的重压有着深刻理解之上的。书中对艰苦生活条件的描写,达到了令人心惊的程度,然而,就是在那种环境下,依然闪耀着人性的光辉和对未来坚定的信念,这种对比极具感染力。我特别喜欢其中一些关于会议讨论场景的描写,那种思想的碰撞、策略的制定,展现了一个成熟的政治集体的运作方式。这本书不仅是一段历史的记录,更像是一堂关于领导力、责任感和集体主义精神的生动课程,对于任何身处组织中的人来说,都具有极高的参考价值。

评分很好!

评分虽然是新书。可品相很差。多处开胶。而且发货巨慢,要五六天

评分虽然是新书。可品相很差。多处开胶。而且发货巨慢,要五六天

评分虽然是新书。可品相很差。多处开胶。而且发货巨慢,要五六天

评分很好!

评分很好!

评分虽然是新书。可品相很差。多处开胶。而且发货巨慢,要五六天

评分很好!

评分很好!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![四大歌剧院全传 [A TALE OF FOUR HOUSES] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10053872/191f61e6-acab-4129-9604-dacfaee4a058.jpg)