具体描述

基本信息

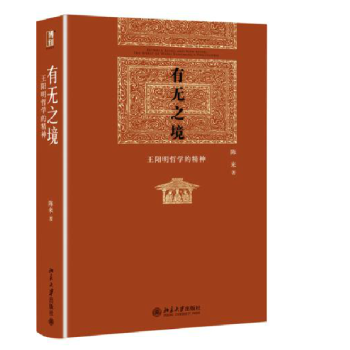

书名:有无之境:王阳明哲学的精神

定价:65.00元

作者:陈来

出版社:北京大学出版社

出版日期:2013-05-01

ISBN:9787301222669

字数:378000

页码:410

版次:2

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.699kg

编辑推荐

王阳明是明朝才兼文武、奇志大勇的政治家、军事家,但令他名垂青史的却是他在理学上的贡献。本书对王阳明哲学的内容进行了全面深入的分析,并对其哲学的不同发展阶段进行了细致的考察,力图呈现出王阳明哲学的基本性格和整体面貌,在王阳明哲学思想研究的各个重大问题上都提出了新的分析和诠释。

内容提要

本书是王阳明哲学研究的经典之作。全书把哲学史研究、比较哲学研究、文化问题研究和文献史料研究合为一体,对王阳明哲学的内容进行了全面和深入的分析,并对其哲学的内容进行了全面和深入的分析,并对其哲学的不同发展阶段进行了细致的考察,力图呈现出王阳明哲学的基本性格和整体面貌。

本书作为系统研究王阳明哲学的专著,思境恢弘,学理精审,史料详尽,在王阳明哲学思想研究的各个重大问题上都提出了新的分析和诠释,充分体现了作者在思想把握上的理论造诣和文献把握上的学术功力,代表了当代阳明学研究的高端水平。

本书虽集中在王阳明哲学的研究,但其解决的问题和研究方法,对整个阳明学、宋明理学乃至中国古典哲学的研究皆具有普遍的示范意义。

目录

第一章 绪言

一 有我与无我

二 戒慎与和乐

三 理性与存在

第二章 心与理

一 心即理说的提出

二 心即理说的内涵

1.定理与至善

2.道德法则与道德对象

3.心与礼

4.心外无理

5.主宰、知觉、条理

三 心即理说的诠释

四 心即理说的矛盾

第三章 心与物

一 心与意

二 意与事

三 心与物

四 心物同体

第四章 心与性

一 未发与已发

二 心之本体

1.至善者心之本体

2.心之本体即是天理

3.诚是心之本体

4.知是心之本体

5.乐是心之本体

6.定是心之本体

7.恶者失其本体

三 心与性

1.心之本体即是性

2.心即性

3.性、天、命

4.性与气

5.性之善恶

第五章 知与行

一 知行合一的内容

1.知行本体

2.真知即所以为行,不行不足以谓知

3.知是行之始,行是知之成

4.知是行之主意,行是知之工夫

5.知之真笃即是行,行之明察即是知

6.未有学而不行者不行不可以为学

二 知行合一的宗旨与工夫

1.知行合一的宗旨

2.对知行合一的批评

3.致良知与知行合

4.知行合一的工夫

三 知行合一的分析

第六章 诚意与格物

一 《大学》古本与古本序

二 诚意

三 格物与格心

四 格物之辩

1.与湛甘泉论格物

2.与罗整庵释格物

3.与顾东桥辩格物

五 《大学问》的格物说

第七章 良知与致良知

一 致良知说的提出

二 良知

1.良知即是非之心

2.良知与意念

3.良知与独知

4.良知是谓圣

5.良知即天理

6.良知与明德

7.良知与自慊

三 致良知

1.致良知之至极义

2.致良知之实行义

3.良知与见闻

四 从格物到致知

……

第八章 有与无

第九章 境界

第十章 工夫

第十一章 结语

第十二章 附考

附录 心学传统中的神秘主义问题

阳明年表要略

征引书目

索引

后记

作者介绍

陈来,生于北京,祖籍温州。1981年北京大学哲学系研究生毕业,现为北京大学哲学系教授,兼任全国中国哲学史学会副会长、国际中国哲学会副执行长。主要著作有《朱子哲学研究》、《朱子书信编年考证》、《有无之境——王阳明哲学的精神》、《宋明理学》、《古代宗教与伦理——儒家思想的根源》、《古代思想文化的世界——春秋时代的宗教、伦理与社会思想》、《人文主义的视界》、《现代中国哲学的追寻——新理学与新心学》、《中国近世思想史研究》等。

文摘

第一章 绪言一 有我与无我

二 戒慎与和乐

三 理性与存在

第二章 心与理

一 心即理说的提出

二 心即理说的内涵

1.定理与至善

2.道德法则与道德对象

3.心与礼

4.心外无理

5.主宰、知觉、条理

三 心即理说的诠释

四 心即理说的矛盾

第三章 心与物

一 心与意

二 意与事

三 心与物

四 心物同体

第四章 心与性

一 未发与已发

二 心之本体

1.至善者心之本体

2.心之本体即是天理

3.诚是心之本体

4.知是心之本体

5.乐是心之本体

6.定是心之本体

7.恶者失其本体

三 心与性

1.心之本体即是性

2.心即性

3.性、天、命

4.性与气

5.性之善恶

第五章 知与行

一 知行合一的内容

1.知行本体

2.真知即所以为行,不行不足以谓知

3.知是行之始,行是知之成

4.知是行之主意,行是知之工夫

5.知之真笃即是行,行之明察即是知

6.未有学而不行者不行不可以为学

二 知行合一的宗旨与工夫

1.知行合一的宗旨

2.对知行合一的批评

3.致良知与知行合

4.知行合一的工夫

三 知行合一的分析

第六章 诚意与格物

一 《大学》古本与古本序

二 诚意

三 格物与格心

四 格物之辩

1.与湛甘泉论格物

2.与罗整庵释格物

3.与顾东桥辩格物

五 《大学问》的格物说

第七章 良知与致良知

一 致良知说的提出

二 良知

1.良知即是非之心

2.良知与意念

3.良知与独知

4.良知是谓圣

5.良知即天理

6.良知与明德

7.良知与自慊

三 致良知

1.致良知之至极义

2.致良知之实行义

3.良知与见闻

四 从格物到致知

……

第八章 有与无

第九章 境界

第十章 工夫

第十一章 结语

第十二章 附考

附录 心学传统中的神秘主义问题

阳明年表要略

征引书目

索引

后记

序言

用户评价

这本书的装帧设计和字体排版都透露出一种古典的雅致,这或许是一种匠心,也可能是一种策略——它在视觉上就为读者搭建了一个进入沉思的空间。我感受最深的是作者在处理那些看似矛盾的观点时所展现出的那种高妙的平衡术。他没有简单地用“非黑即白”的二元对立来强行解决问题,而是揭示了在更高层次的统一性中,对立面的相互依存和转化。这种辩证思维的成熟度,让我联想到了中国传统艺术中“留白”的哲学,即在叙述的间隙中,留给读者充分的想象和体悟空间。阅读过程中,我发现自己不再急于追求“标准答案”,而是更享受在思辨的迷宫中探索的过程,这种心境的转变,本身就是一种巨大的收获。它教会我,真正的智慧往往存在于那些不完美的、流动的边界之中。

评分这本书的阅读体验是渐进式的,初读时可能会觉得它像是一条蜿蜒的小溪,平缓而安宁;但当你沉下心来,细细品味其中的水流时,便能感受到水下暗涌的巨大力量。作者的行文风格是内敛的,很少有浮夸的断言或激烈的修辞,但正是这种克制,使得他所传递的思想具有一种穿透人心的力量。我常常在阅读过程中,会产生一种强烈的共鸣,仿佛作者正在描述的,正是我自己内心深处那些从未被清晰表达过的困惑与渴望。这种深层次的连接,让我觉得我不是在阅读一本关于古代哲学家的书,而是在进行一场跨越时空的自我对话。它没有提供廉价的安慰,而是提供了一种直面生命真相的勇气和工具,这种坦诚和深度,在当今的阅读市场中实属难得。

评分最近读过的几本哲学入门读物,大多给人一种“只可远观不可近玩”的疏离感,然而这本书却完全不同,它给我的感觉更像是一位智者在炉火旁与你促膝长谈。它没有宏大的叙事框架去试图囊括所有知识体系,而是聚焦于一个核心问题,然后层层递进,深入挖掘其内在的肌理。我特别喜欢作者在论述“心即理”时所采取的那种细腻的笔触,他没有停留在概念的定义上,而是细致地描摹了一个人如何通过自我反省和惕厉,最终达到与天地万物浑然一体的境界。这种对个体生命体验的重视,让冰冷的哲学概念瞬间变得鲜活、可感。读到某些段落时,我甚至会不自觉地停下来,合上书本,在自己的日常琐事中寻找对应的印证,这种强烈的代入感和实践性,是衡量一本好书的重要标准。它不是要你成为一个书呆子,而是要你成为一个更清醒、更完整的人。

评分这本书的书名听起来就带着一种深邃的哲思,勾起了我对东方智慧的好奇心。我一直对那些能穿透现象、直达本质的思想流派抱有浓厚的兴趣,尤其是那些强调内在修养和实践的学说。翻开第一页,我就被那种沉静而有力的文字风格所吸引,它不像某些理论著作那样故作高深,而是以一种近乎对话的口吻,引导着读者去思考“有”与“无”这对永恒的对立统一。作者显然对传统经典有着深刻的理解,但他并没有陷入对古籍的简单复述或僵化的解读,而是巧妙地将那些沉睡的智慧重新激活,赋予了它们与当代生活语境对话的能力。这种将古典精髓与现代关怀相结合的叙事手法,使得阅读过程充满了发现的乐趣,仿佛每翻过一页,都能在自己的精神世界里开辟出一片新的领地。我尤其欣赏作者在阐述复杂概念时所展现出的那种清晰的逻辑脉络,他总能找到一个绝佳的比喻,将那些飘渺的概念落到实处,让人豁然开朗。

评分说实话,我对这个领域的专业术语往往感到头疼,但这本书的作者似乎有种魔力,能将最晦涩的术语包裹在一层易于理解的语言外衣下。我尤其欣赏其中关于“知行合一”的论述,它不再是教科书上那种僵硬的口号,而是被拆解成了无数个可以操作的、针对日常行为的微小步骤。比如,作者如何将“致良知”与我们日常面对抉择时的犹豫不决联系起来,并通过一系列富有启发性的场景分析,展示了如何通过持续的觉察力来训练我们的道德本能。这种将高阶理论完全融入生活实践的努力,使得这本书的价值远超一般的学术探讨。它更像是一本关于如何活得更真实、更有力量的“生命使用手册”,读完后,我感觉自己看待世界的方式都变得更加细致和有层次感了。

评分给力

评分给力

评分给力

评分给力

评分给力

评分给力

评分给力

评分给力

评分给力

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![宗镜录(全六册)一部书读懂全部佛学精要[宋]释延寿/著 历代*僧推崇倍至的 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12297876538/5a41a8b0N01815435.png)