具体描述

内容简介

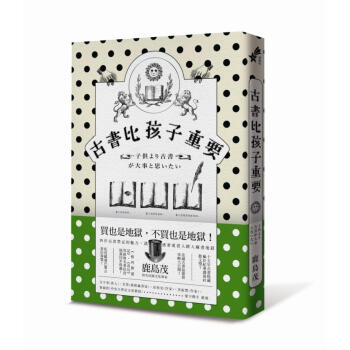

買也是地獄,不買也是地獄!西洋古書禁忌的魅力,誘惑著愛書人踏入藏書地獄

知名法國文化專家鹿島茂 十五年古書收藏瘋狂紀事

講談社散文獎!私房嚴選巴黎古書店導覽!

法國古書拍賣會攻略大公開!

《格列佛遊記》、《青鳥》等經典名著珍貴插畫同步收藏!

舊香居店主吳卡密 專文導讀

文自秀(書人)、苦茶(無照藏書家)、莊裕安(作家)、辜振豐(作家)、蔡淑玲(中央大學法文系教授) 愛不釋手 推薦

太宰治曾說:「要知道父母比孩子更重要」

因為父母比孩子更脆弱、更容易受傷。

愛書人鹿島茂則說:「要相信古書比孩子重要」

因為一旦錯過,即便再有錢也追不回獨一無二的珍貴文本……

唯有經過皮革裝幀的「真正的書」,才能在時間的淬鍊下成為「古書」。

它散發著毒藥般的不祥氣味,讓收藏家不惜傾家蕩產……

法國文化專家鹿島茂留學巴黎期間,迷上了古書收藏。為了買書,他背負大量債務卻仍繼續貸款籌錢;與家人開車共遊巴黎的難得假期,居然著了魔一般買下十七巨冊的古籍,甚至打算拋棄妻兒,讓他們搭地鐵回家。

他這麼告訴自己:「要相信古書比孩子重要!」

身為專業的古書收藏家,除了熟稔歐洲各時期的重要文學作品以及歷史文化以外,還必須習得許多特殊能力:聞氣味判斷書店等級、聽聲音辨別競爭同好、觸摸紙質即知版本優劣,甚至連古書店老闆的生活作息都得一手掌握!探訪古書店的過程,有如被女巫下咒一般,深陷終極珍本書隨時將要出現的幻想之中,這是病入膏肓的證據,注定餘生都要在無邊際的古書荒野中徘徊……

★愛書人推薦★

愛書之人,書是其生命累積,一日無書,則一日無命。鹿島茂道盡所有愛書人的渴望,非關需要,非關想要,而是我就是要。──書人文自秀

本書內容有趣又刺激,作者醉心於法蘭西古籍,入不敷出,但為了還債,竟然開創一條獨特的寫作之路。──作家辜振豐

我看過某些買書的失心瘋,但還沒見識憑氣味跟聽覺論斷珍本的,望聞問切,鹿島茂的藏書散文讀來竟有武俠小說的況味。──作家莊裕安

這輩子或許沒機會專程去巴黎逛古書店,但手中握有此書足矣。我不敢說出「古書比孩子重要」這樣的話,但常常下班後為抓緊時間多逛兩家舊書店,毅然放棄晚餐,故可以確定:「古書比我的胃重要」。──無照藏書家苦茶

作者简介

■作者簡介鹿島茂

鹿島茂

一九四九年生於橫濱,旅法日本文學作家,也是重量級法國學研究專家。東京大學研究所人文科學研究科博士,專攻十九世紀法國的社會與文化。著作蘊含根基深厚的法國文化背景,曾以《想要買馬車!》獲得日本重要人文獎項「山多利學藝賞」、講談社散文賞、Tushodo Gesner Award,並以《職業別巴黎風俗》獲讀賣文學獎。另著有《上等舶來學》、《衝動購物日記》。

嚴可婷

嚴可婷

東吳大學日文系畢業,曾任職誠品書店、遠流出版集團等機構。歷年文字作品散見於《印刻文學生活誌》、《聯合文學》等刊物,並以部落格「玩樂時光playtime」入選資策會第三屆文學藝術類部落客百傑,現為專職譯者。

譯有《路上觀察學入門》(合譯)、《大人的科學1:35雙眼相機》、《今日元氣朝食提案:幸福的每天,從尋常的早餐開始》、《享受古早味的田園生活:150幀手繪全圖解, 365天邊農邊玩(圖解實踐版)》等藝術生活類書籍。

目录

序曲 古書收藏癖──或稱為「巴黎的惡魔」摩洛哥皮的氣味

1、珍本書其實很好找

2、唾捨書店

3、聞氣味就知道

4、尋寶

5、聽聲音判斷

6、奧斯曼男爵的贈禮

7、以紙質決勝負

間奏曲

荒木一郎的經驗談

無止境的惡性循環

古書的價格

不下則已,一下傾盆

法國國家圖書館也找不到的書

客人只是人罷了

古董店的古書

藏書家K副教授的瘋狂生活

8、如何品味複製藝術

9、要相信古書比孩子重要

10、在巴黎開古書店!

11、拍賣會連梅塞施密特飛機都買得到

12、傳真下訂單,搭飛機取書

13、二手書的拍賣

安可

用户评价

我一直对那些承载着历史记忆的古老物件怀有深厚的情感,尤其是书籍,它们就像时间的胶囊,封存着前人的思想和故事。这本书,恰好满足了我对这种情感的极致追求。它并非那种枯燥乏味的学术论述,而是以一种充满诗意和人文关怀的方式,将古籍的魅力娓娓道来。我尤其欣赏作者在描述古籍价值时所流露出的那种真挚的感情,他不仅仅是将它们视为珍贵的文物,更是将它们看作是人类文明的瑰宝。书中关于古籍的装帧艺术的介绍,让我大开眼界,那些精美的线装、函套,每一处细节都透露着匠心独运。我仿佛能想象到,古人是如何花费大量的心思和精力去制作一本精美的书籍,那不仅仅是为了阅读,更是一种对知识的尊重和对美的追求。书中还涉及了一些关于古籍鉴定和流传的故事,这些故事充满了传奇色彩,让人读起来津津有味。我最喜欢的一段是关于一位隐士如何将自己毕生的藏书珍藏起来,直到生命最后一刻的故事,那种对书籍的深情,令人动容。这本书让我重新审视了书籍的意义,它们不仅仅是纸张的堆叠,更是思想的载体,是连接过去与未来的桥梁。

评分这本书的封面设计就足够吸引人了,那种古朴的纸张质感,搭配上泛黄的插图,仿佛能穿越回那个充满智慧与古老气息的年代。我拿到这本书的时候,就有一种莫名的亲切感,好像它在诉说着一个久远的故事。翻开目录,那些标题充满了文学的韵味,让人忍不住想一探究竟。我特别喜欢书中关于古籍保存的那些篇章,详细地描述了不同材质的书籍在不同环境下如何变质,以及如何通过精细的工艺去修复它们。作者的文字功底非常深厚,遣词造句都恰到好处,既有学术的严谨,又不失人文的温度。读到关于宋版书的一些章节时,我甚至能感受到那位古老印刷匠人指尖的温度,以及他对书籍的敬畏之心。这本书不仅仅是在讲述古籍,更像是在引领读者走进一个精神世界,去感受时间沉淀下来的智慧与美好。作者在其中穿插了一些个人的经历和感悟,这让整本书读起来更加生动有趣,也更容易引起读者的共鸣。比如,他描述自己第一次看到某本稀世孤本时的那种激动心情,那种小心翼翼地捧着它的样子,都能让我感同身受。总而言之,这本书是一次精神上的洗礼,让人在快节奏的现代生活中,找到一片宁静的港湾。

评分不得不说,这本书的作者是一位非常有情怀的人。他在字里行间流露出的对古籍的热爱,以及对历史文化的敬畏,都深深地感染了我。我特别喜欢书中关于古籍中的“误读”和“考证”的讨论。作者用一些生动的例子,阐释了古籍在流传过程中可能出现的偏差,以及学者们如何通过严谨的考证来还原历史真相。这让我明白了,阅读古籍并不仅仅是简单的文字解读,更是一个不断探索和求真的过程。书中对一些古代文人的轶事和趣闻的描写,也让这本书的阅读体验更加丰富。我读到苏东坡如何巧妙地保存自己的藏书,以及乾隆皇帝如何对待自己收藏的古籍,这些生动的故事,让我对历史人物有了更鲜活的认识。这本书的结构安排也很巧妙,作者并没有按照时间顺序或者主题来展开,而是将一些看似零散的故事和知识点,巧妙地串联起来,形成了一个浑然一体的整体。读完这本书,我感觉自己仿佛经历了一场关于古籍的奇妙旅程,受益匪浅。

评分阅读这本书的过程,就像在品一杯陈年的老酒,越品越有味。作者的笔触细腻而深沉,他用一种近乎虔诚的态度,描绘了古籍在历史长河中的生命轨迹。我非常喜欢书中对不同朝代书籍特点的分析,比如唐代的写经,宋代的印刷,元代的版画,每一个时期都有其独特的风貌和艺术价值。他不仅仅是简单地介绍这些,而是深入挖掘其背后的文化和社会背景,让我们能够更全面地理解这些古籍的意义。书中关于古籍修复的章节,更是让我对工匠们的技艺和精神肃然起敬。那些世代相传的修复秘法,以及他们对每一页纸、每一道墨痕的细致呵护,都展现了对文化遗产的极致尊重。我读到一位老修复师,为了修复一本残破的古书,耗费了数年的心血,这种精神真的令人感动。这本书的语言风格非常独特,既有古典的韵味,又不失现代的流畅,读起来一点都不觉得晦涩。让我印象深刻的是,作者在描述一本古籍时,会用很多的比喻和联想,将枯燥的知识变得鲜活有趣,仿佛古籍本身就在我面前“活”了过来。

评分这本书给我带来的,不仅仅是知识的增长,更是一种精神上的启迪。作者以一种非常个人化的视角,讲述了他与古籍之间的深厚情缘。我特别喜欢他描述自己如何从一个对古籍一无所知的小白,逐渐成长为一个痴迷其中的收藏家和研究者的过程。他坦诚地分享了自己曾经犯过的错误,以及在探索古籍世界中所遇到的种种困难。这种真诚的态度,让这本书充满了人情味。我读到他为了寻觅一本心仪的古籍,跋山涉水,历经艰辛的故事,那种执着和热爱,深深地打动了我。书中关于古籍拍卖和流通的章节,也让我对古籍的市场和价值有了更深入的了解。作者在描述这些的时候,并没有流露出对金钱的崇拜,而是更加关注古籍的文化价值和历史意义。我尤其欣赏他对于“古籍不应仅仅是冰冷的收藏品,而应是活态的文化遗产”的观点。这本书让我明白,收藏古籍的真正意义,在于传承和发扬,而不仅仅是拥有。

评分古書比孩子重要古書比孩子重要古書比孩子重要古書比孩子重要

评分好书。价格略有些贵。

评分质量不好

评分竖排繁体,生动有趣!!十分喜欢!!

评分活动凑单买。

评分2,临时想改个地址,快递员不接电话发短信就假装没看见。

评分一个大学教授在法国买古书的故事。细致描绘了双方的心理,都是经验之谈。熟悉国内旧书运作的人看完以后,一定能发现许多共通的规律。译文平平,校对欠严,屡有误字和衍文。近日多雨,诸书俱潮,唯此册平整如初,亦一奇也。如能做成皮面精装,当更切合阅读心境。

评分质量真的是很差!轻型纸,纸质粗糙,黑白图片显得很寒酸。这是我买过的台版书当中最差的一本,后悔没重视那条差评

评分好书,台版装帧不错!快递给力

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![心理學家的專業把妹術 [すごいモテ方] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16015643/rBEDik_C-ncIAAAAAAD2VExV1QoAAAMugDtZxQAAPZs196.jpg)

![雜食者的兩難:速食、有機和野生食物的自然史 [The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16016442/rBEIC0_DBxkIAAAAAAB6Ry1GRbYAAAMxwP25d4AAHpf295.jpg)