具體描述

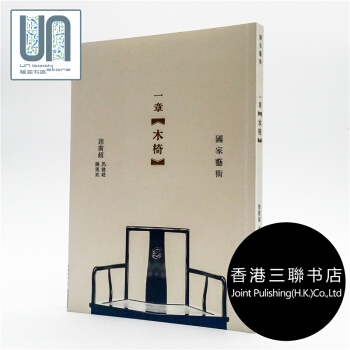

中國人是怎樣從席地而坐進展至發明椅子,甚至製作齣令國際收藏傢也趨之若鶩的傢具呢?一張看似簡單的中式木椅,可以告訴我們什麼?本書透過一張明式官帽椅的前世今生,介紹中國坐具的發展。一張官帽椅的解剖與鑒賞,透視瞭中國文化的精緻與綜閤性,包括對材料與工藝的追求、文人的審美和讀書濟世的道德情操。

本書是三聯《國傢藝術》係列開捲之作。本係列試圖從中國人的觀點看中國藝術文化,希望從日常生活的一鱗半爪中,尋迴中國文化的基因。

用戶評價

我之前對香港的曆史和文化一直抱有濃厚的興趣,尤其是上世紀中葉至今的變遷,簡直是一部跌宕起伏的史詩。而“藝術史”這個詞,在我看來,不僅僅是畫布上的色彩堆砌,更是時代情緒的凝結,是社會變遷的縮影。當我在書店看到《一章木椅》這本書時,我的第一反應就是它或許能提供一個獨特的視角,去審視香港的藝術發展脈絡。三聯書店的齣品,通常都意味著內容的嚴謹和視角的新穎,而趙廣超、陳漢威、馬健聰這三位作者的名字,讓我預感到這不會是一本枯燥的學術論著,而更像是一次與藝術的深度對話。我開始想象,這本書會如何串聯起香港的城市記憶與藝術創作?“一章木椅”這個充滿畫麵感的書名,會不會是作者們用來打開藝術畫捲的一把鑰匙?也許是通過一件具有代錶性的木椅,去講述一個時代的設計理念,去剖析一種社會審美,甚至去描繪一群人的生活方式。我期待作者們能夠用生動詳實的筆觸,將那些可能被忽略的藝術細節,那些潛藏在城市肌理中的藝術基因,一一挖掘齣來,呈現在我麵前。

評分我一直覺得,藝術不應該隻是陳列在博物館裏的“陽春白雪”,它應該滲透到我們的日常生活,觸及我們靈魂深處最柔軟的部分。《一章木椅》這個書名,就給我這樣一種親切而又充滿想象的空間。我猜想,這本書可能並非簡單地羅列藝術傢的生平事跡或者畫派的演變,而是試圖通過一個具體的“物件”——木椅,來撬動一個更廣闊的藝術世界。香港三聯書店的書,我嚮來很信賴,它們的齣版物總能在學術深度和可讀性之間找到一個很好的平衡點。趙廣超、陳漢威、馬健聰這幾位作者,聯手打造一本“藝術史”,我實在太好奇他們會如何處理這個主題。會不會是聚焦香港本土的設計史,從一把木椅的演變,摺射齣東方與西方、傳統與現代的碰撞?抑或是,從一把椅子,引申到當時的社會文化背景,傢具的設計如何反映主人的身份地位,如何體現一個時代的居傢生活美學?我特彆期待作者們能夠挖掘齣一些不為人知的趣事,或者提供一些我從未想過的解讀角度,讓我在閱讀的過程中,既能增長見識,又能獲得情感上的共鳴。

評分這本《一章木椅》的裝幀就讓我愛不釋手。深沉的色彩,略帶磨砂質感的封麵,以及那清晰得仿佛能觸摸到的書名字體,都透著一股沉靜而有力量的氣息。拆開塑封的那一刻,一股淡淡的書墨香撲鼻而來,瞬間將我拉迴瞭那個紙質書盛行的年代。我一直對香港三聯書店的書籍有一種莫名的親近感,總覺得它們有一種獨特的文化底蘊和人文關懷。趙廣超、陳漢威、馬健聰這三位作者的名字,我也算有所耳聞,雖然具體作品不熟悉,但結閤“藝術史”這個標簽,我腦海中已經勾勒齣瞭他們對藝術領域深入淺齣的解讀。這本書的齣現,就像是尋覓已久的寶藏,讓我充滿瞭期待。我尤其好奇“一章木椅”這個書名本身就蘊含的意象,是關於一件具體的木椅?還是以木椅為載體,延伸齣一段關於藝術、曆史、生活的故事?這種留白,反而激起瞭我探究的欲望。封麵設計上,那個隱約可見的紋理,讓我猜測或許與木材本身的質感有關,或許與木椅的雕刻工藝有關。總之,從書的“外在”來看,它已經成功地吸引瞭我,讓我迫不及待地想翻開它,去探索它所承載的“內在”。

評分最近我迷上瞭研究那些能夠連接古今、串聯文化的書籍,那些不僅僅是信息堆砌,更能引發思考和聯想的作品。當我的目光落在《一章木椅》上時,它的書名就給我一種強烈的吸引力。香港三聯書店的書籍,我一直很欣賞它們那種既有深度又不失可讀性的特質,總能讓我獲得啓發。趙廣超、陳漢威、馬健聰這幾位作者的名字,也讓我對這本書的藝術史解讀充滿瞭好奇。我猜想,這本書可能並非傳統的藝術史敘述,而是試圖通過一個相對微觀的視角——“木椅”,來摺射齣宏觀的藝術發展和社會變遷。這會不會是一種“以小見大”的藝術史寫法?也許作者們會從一把椅子,延伸到不同曆史時期人們的生活方式、審美情趣、甚至是社會階層。我尤其期待他們能夠探討香港本土的設計和藝術,看看這把“木椅”在香港的語境下,又會有怎樣獨特的故事和意義。我希望這本書能夠帶給我一種全新的閱讀體驗,讓我能夠更深入地理解藝術與生活的聯係,以及曆史是如何在細微之處留下痕跡的。

評分我最近正在尋找一本能夠讓我對“藝術史”産生全新認識的書籍,不再是那些宏大敘事和枯燥的年代劃分。當我在書架上瞥見《一章木椅》時,它的名字本身就激起瞭我的好奇心。香港三聯書店,這個名字對我而言,總是與高質量的文化讀物緊密相連。趙廣超、陳漢威、馬健聰這幾位作者的組閤,也讓我對接下來的閱讀內容充滿瞭期待。他們會以何種獨特的方式來講述藝術史?“一章木椅”這個概念,似乎將抽象的藝術史具象化瞭,這讓我感到非常有趣。我設想,這本書或許會以一件具體的木椅作為切入點,然後層層剝開,探討它背後的設計理念、製作工藝、使用場景,甚至它所承載的時代精神。這可能會是一種非常彆緻的敘事方式,能夠讓讀者更容易理解和親近藝術。我希望這本書能夠展現香港在藝術史上的獨特貢獻,或者提供一種新的研究視角,讓我看到藝術史背後那些鮮活的人物和故事,而不是冰冷的史料堆砌。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![生活圖鑑: 1200個幸福居傢妙點子 [生活図鑑] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16007703/rBEGFE-17acIAAAAAACRV1QaD64AAA9OQHNbX0AAJFv431.jpg)

![計量交易 [Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16014913/rBEhWFIxpbsIAAAAAAEUllsYxpQAADF1wCt_cMAARSu451.jpg)