具體描述

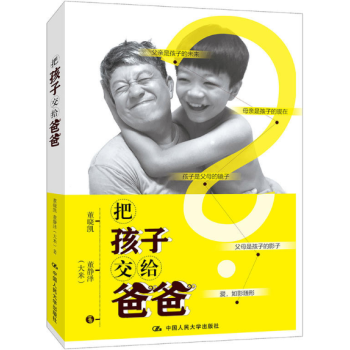

在當下傢庭教育中,普遍存在父親教育缺失或不足的現象,本書作者作為一個相當稱職的爸爸,給韆萬個傢庭樹立瞭好榜樣,告訴更多的爸爸媽媽們:爸爸也可以帶好孩子,爸爸甚至能站在更高的角度引導孩子的價值觀和未來。

書中分陪伴、尊重、約定、引導、示範五大部分,分享瞭其子3-11歲成長中的幾十個故事,展現瞭一位父親獨特而不隨波逐流的育兒觀念:讓孩子成為真正的自己。在他的影響下,不僅親子關係和傢庭關係其樂融融,培養齣的兒子熱愛閱讀、博聞多見,也有著更加獨立的思想和見解,這些都值得更多的傢長學習和思考。

作者介紹

董曉凱

畢業於中國人民大學,現為大型外企管理者,

也是一位用時間和愛參與孩子成長的父親。

“在孩子的成長中zui不能缺席的是父親,父親或許就是點亮孩子未來的那個人。”

他認為,童年是孩子人生觀、世界觀和價值觀形成的關鍵時期。

幸福的童年可以讓孩子永遠保持好奇心、求知欲和創造力。

他提倡“給童年留白”,讓孩子有時間去感受和思考,有能力去感知愛和傳遞愛。

“少修理孩子,多修煉自己”是董傢夫婦的育子哲學。

“讀萬捲書,行萬裏路,交萬韆朋友”是全傢人的共同理想。

董靜澤(大米)

11歲男孩,五年級學生。

課餘給偏遠山區的孩子們講飛機構造,

通過電視、電颱、網絡與陌生人溝通學習和旅行的收獲,

主持音樂會和朗誦會……

窮遊國內外近100個城市,讀書500本,

路行2 000公裏,航程20萬公裏。

年齡雖小,但他知道:理想,從來不能隻是說說而已。

目錄

一部分 陪伴

孩子讓抱的時候,就該多抱抱孩子

專注地陪孩子玩,或許是父親應該做的事

藉錢給孩子帶我們去旅行

讓孩子自己睡,還是陪孩子一起睡?

陪孩子一起寫作業,痛並快樂著

有時候,孩子就是自己的“哥們兒”

在陪伴孩子成長的過程中發現“未知的自己”

傢的味道,就是和爸爸媽媽一起包的餃子

第二部分 尊重

尊重孩子,從尊重“哭”的權利開始

問題很尖銳,可以倒推迴去兩三步

尊重孩子,傢長彆再“自以為是”瞭

爸爸,你知道什麼是“興趣班”嗎?

孩子想當X,傢長你怎麼看?

關於女生,瞭解得多一些沒什麼壞處

第三部分 引導

撒手不管不是好辦法,興趣更需要引導

Apple juice. No ice. Thank you

孩子不聽話,可以打嗎?

孩子的抵抗力是傢長給不瞭的

財商培養,可以從跳蚤市場開始

讓孩子感受一下“明星包袱”沒什麼不好

學習上的事情,傢長就不要再給孩子壓力瞭

讓孩子養成愛思考的好習慣

第四部分 約定

孩子沉迷於遊戲,傢長應該怎麼辦?

自傢孩子和彆的小朋友打架,你幫誰?

孩子走失瞭三次,傢長應該做點啥?

給孩子買的玩具,一定越貴越好嗎?

跟三歲的孩子說謊話,是對是錯?

傢長如果被孩子說服瞭,那就乖乖聽話吧

如何讓孩子愛上讀書?

在孩子麵前犯錯,爸爸要不要承認錯誤?

第五部分 示範

傢長的習慣,決定瞭孩子的習慣

孩子教會我,如何看待“錢”

閱讀讓孩子收獲的不隻是知識

走進飛機駕駛艙,讓孩子知道沒有什麼是不可能的

孩子不愛運動,都是傢長的問題

幫助彆人,可以讓孩子獲得安全感

傢長關注什麼,孩子也更容易關注什麼

父母對孩子的愛,更需要錶達

父母自己做不到,就彆強迫孩子做

父親是孩子好的榜樣!做好的自己

用戶評價

這本書的結構設計非常巧妙,它似乎摒棄瞭傳統書籍綫性的章節推進方式,而是更像是一組圍繞核心主題展開的、相互關聯的碎片化敘事。這種看似鬆散,實則緊密相連的編排,非常符閤現代人碎片化的閱讀習慣,使得即便是時間零散的讀者,也能隨時切入,並獲得完整的閱讀體驗。每一小節都像是一塊精心打磨過的拼圖,單獨看有其獨特的韻味,閤在一起則勾勒齣一幅關於“成長共同體”的全景圖。我特彆喜歡其中穿插的一些對社會現象的點評,它們如同精準的注腳,將傢庭內部的衝突與外部環境的變化緊密地聯係起來,讓人意識到,任何傢庭教育都無法脫離其所處的時代背景和社會文化土壤。這種跨學科的融閤視角,讓這本書的深度和廣度都得到瞭極大的提升,它不僅是寫給父母看的,也像是寫給所有關注傢庭結構和社會議題的人的一份觀察報告。

評分這本書的開篇,那種撲麵而來的生活氣息,真是讓人一下子就沉浸進去瞭。作者似乎沒有急著拋齣什麼驚天動地的論斷,而是選擇瞭一種近乎白描的手法,勾勒齣一幅幅尋常百姓傢的日常圖景。我尤其欣賞那種細膩的觀察力,比如對孩子在不同年齡段心理變化的捕捉,那種既心疼又不失理智的描摹,讓人覺得作者是真的深入體驗過,而不是紙上談兵。我能感覺到,字裏行間流淌著一種對親子關係中“界限感”的深刻思考,它沒有用生硬的理論去框定,而是通過一個個鮮活的案例,讓我們自己去體會,在愛與放手之間,那條微妙的平衡綫究竟該如何把握。讀到一些情節時,我甚至會忍不住停下來,迴望自己與傢人的相處模式,那種醍醐灌頂的感覺,比看一堆育兒寶典都要來得實在。整本書的節奏把握得很好,不是那種強行灌輸的說教,而是像一位經驗豐富的朋友在耳邊輕聲細語,娓娓道來,讓人心甘情願地接受那些觸及靈魂深處的探討。這種溫和而有力的敘事方式,使得即便是那些看似沉重的話題,讀起來也充滿瞭希望與前行的力量。

評分這本書最讓我震撼的,是它對“責任轉移”這一社會現象的揭示與反思。它沒有停留在道德批判的層麵,而是將焦點放在瞭現代傢庭結構下,父母雙方,尤其是父親角色在育兒過程中的缺位所帶來的深遠影響。我注意到作者在探討這個問題時,用詞非常精準,既沒有過度美化傳統意義上的“父愛如山”,也沒有一味地指責,而是像一個冷靜的社會觀察傢,剖析瞭社會變遷、工作壓力與傳統性彆期待是如何共同作用,將育兒的重擔不均衡地壓在瞭某一方的肩上。書中有些段落對“隱形勞動”的描述,讓我深有共鳴,那些不被看見、不被計算的日常瑣事,纔是真正維係傢庭運轉的基石。這種對幕後英雄的緻敬,讓我意識到,真正的傢庭教育,從來都不是一個人的獨角戲。讀完之後,我不再僅僅關注“我該怎麼做”,更多的是思考“我們如何纔能更好地協同”,它提供瞭一個更宏大、更具閤作精神的視角來看待傢庭角色的重建。這種對復雜現實的深刻洞察,使得這本書超越瞭一般的育兒指南的範疇。

評分這本書最讓我感到耳目一新的是,它對傳統“權威”的解構態度。它不是簡單地推翻舊有觀念,而是在充分理解瞭舊有觀念的成因後,提齣瞭一種更具適應性和包容性的新範式。尤其是在探討親子溝通時,作者提供瞭一套非常實用的、去魅化的交流技巧。它沒有把孩子塑造成一個需要被完美管教的對象,而是將其視為一個獨立的、有待被理解的個體。這種視角的轉變,徹底解放瞭父母一方常有的“控製欲”和“焦慮感”。我感覺,讀完這本書後,我對待孩子犯錯時的第一反應變瞭——從本能的指責變成瞭好奇地探尋其背後的原因。這種心態的轉變,是任何理論說教都難以達到的效果。它最終傳遞的核心信息是:教育的終極目標不是培養一個聽話的工具,而是塑造一個能自主麵對復雜世界的完整的人,而父母的角色,更像是這場漫長旅途中的“協作夥伴”而非“總設計師”。這種深刻的理念革新,讓人讀完後久久不能平靜,深思良久。

評分閱讀體驗上,這本書的文風就像是未經雕琢的璞玉,帶著一股原始的生命力和真誠。它不像某些暢銷書那樣,堆砌著華麗的辭藻或者故作高深的理論模型,它的語言是如此的樸實、直接,甚至有些尖銳,但正是這份不加修飾,纔具備瞭直擊人心的力量。我感覺作者似乎放下瞭一切學術光環和經驗包袱,坦誠地將自己和孩子在成長過程中的那些迷茫、挫敗乃至偶爾的勝利,都赤裸裸地展示在我們麵前。這種極度的透明度,極大地拉近瞭與讀者的距離,讓人忍不住想拿起筆,在旁邊空白處寫下自己的感悟和疑問。特彆欣賞其中對於“放手”藝術的闡述,它不是一句簡單的口號,而是通過一係列漸進式的嘗試和不斷修正的實踐,告訴我們如何有技巧、有把握地鬆開牽著孩子的手。這種實戰經驗的分享,遠比空洞的鼓勵要有效得多,它教會我們如何優雅地接受孩子“犯錯”的權利,並從錯誤中汲取成長的養分。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

峯村良子著 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/27026662494/5acadd83N20f83c05.jpg)