具体描述

基本信息

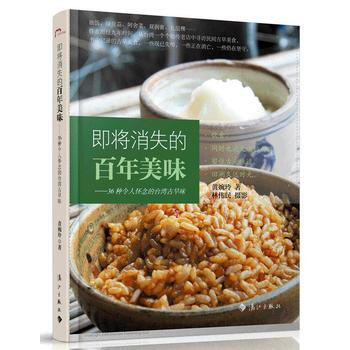

书名:即将消失的百年美味 36种令人怀念的台湾古早味

定价:30.00元

作者:黄婉玲

出版社:漓江出版社

出版日期:2012-07-01

ISBN:9787540757649

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:

商品重量:0.322kg

编辑推荐

饮食,同时也是文化的面貌。

留住古老味道,回溯久远时光。

油饭 绿豆蒜 阿舍菜 双润膏 九层粿……

作者历经九年时间,从台湾一个个祖传老店中寻访民间古早美食,

书中记录的古早美食,一些现已失传,一些正在消亡,一些仍在坚守。

内容提要

古早味,就是遵循历史流传至今的饮食制作方法和味道。古早味是台湾人用来形容古旧味道的一个词。在台湾,因为时髦饮食的冲击,许多古早味店铺正日渐式微,而遵循传统的老师傅、老店铺,则仍在付出与收成完全不成比例的情况下,默默地艰难支撑,为的是给日渐稀少的怀旧食客们留一份“正宗”的老味道。本书即在讲述这样一群人,以及他们所守护的味道。然而在本书出版之时,因为烹调之人的逝去或老店铺的关张,又有几样古早味道已消失不见了。

作者花费9年时间,一一寻访台湾本地的古早味道,力求全面与真实。写到自己著作的过程,她曾喟叹:“遗憾的是,如果我早几年写这本书,就不会让掺有地瓜的双润糕失传……我与时间竞跑的压力是多么沉重与孤独。”

目录

面茶

冬夜浓纯香气,伴着汽笛声的温暖回忆。

面粉饼&面粉粿

面粉香气四溢,令人怀念的单纯时光。

油饭

台南古早原味,幸福满溢的香Q美味。

绿豆蒜

遵循古法手工制作,香甜浓郁的南国甜品。

菜丸

香味扑鼻,口感纯粹的丸子香。

猪油拌饭

集体的美味回忆,让人意犹未尽的好气味。

蚵嗲

鲜嫩香酥,让人垂涎的幸福滋味。

鲁面

料多实在,充满喜气的怀旧情。

九层粿

奶奶时代的甜粿,让人回味再回味的迷人风味。

肉油渣

打开记忆中香脆酥的童年美味。

阿舍菜

人家的菜,量身订做的古早美味私房菜。

酐仔菜

古早传统农家菜,单纯的美味记忆。

咸红龟

咸中带甜,外皮Q软内馅味香。

双膏润

清爽不甜腻,浓郁香醇好滋味。

双环糖

喜孜孜的好味道,让人怀念的台式喜糖。

荖花、米香丸

米香酥脆好甜蜜,一口一口好回味。

古早月饼

外皮酥脆不油腻,内馅饱满又香醇。

合婚糖

南台湾的古早味喜糖。

焿仔粽、焿仔粿

芳香橙黄,软Q带劲的清爽口感。

竖臊(徛臊)

越沉越香的穷人招牌菜。

剉冰

香甜好口感,清爽透心凉。

芋冰

芋香四溢,柔绵紧实的。

状元粿

香Q有嚼劲,带来满满好运气的古早味甜点。

八寿龟桃

祝大寿用的传统面龟。

三色粿

传统古礼的祭祀点心。

煎嗲

香Q滑嫩又饱足,咸甜尽是好滋味。

糖塔

浓郁香甜,满载神明的祝福。

老师傅后序

作者介绍

黄婉玲

台湾古早味寻访者。多年来矢志寻遍台湾本地即将消逝的古早美味,日复一日,从隐匿在民巷小街和老集市上的店铺摊位中觅得老师傅们的祖传手艺,以及与手艺同样久远的味觉故事。曾著有《浅谈古早味》一书。

文摘

序言

用户评价

如果要用一个词来形容这本书给我的感受,那应该是“共鸣”。我作为一个在成长过程中接触过一些传统台湾生活片段的人,阅读这本书就像是与一位失散多年的老友重逢。书中提到的那些口味,有些我已经很多年没有尝到,甚至一度以为它们只存在于模糊的童年记忆中了。作者精准地抓住了那种“似曾相识”的味觉密码,哪怕只是寥寥数语的描述,都能瞬间击中我内心最柔软的地方。它没有宏大的叙事,全是生活中的点滴——清晨街口卖的油条的酥脆度,下午茶时间那种略带沙口感的红豆沙,以及特定节日里才出现的祭祀糕点。这种聚焦于“微观生活”的写法,让整本书充满了生命力。它让我更加珍惜现在还能找到的那些“幸存者”,同时也激励我要动手去尝试,用自己的双手去挽留住这份即将流失的味觉遗产。这本书,是献给所有爱吃、爱生活、更爱记忆的灵魂的一份厚礼。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,那种怀旧的色调和充满年代感的字体排版,一下子就把人拉回了台湾某个老旧却温馨的街角。我记得第一次翻开它的时候,就被那种浓郁的人情味给打动了。它不仅仅是一本食谱,更像是一部微型的文化纪录片,用食物串联起了几代台湾人的生活记忆。作者对食材的选择和处理方式,那种近乎虔诚的态度,让人感受到了对传统手艺的尊重。比如,书中对一些已经快要失传的糕点制作工艺的详细描述,简直是活的历史文献。我尤其欣赏作者在描述每一种“古早味”时,总能巧妙地穿插一些小故事,让我仿佛能闻到制作过程中的烟火气,听到邻里间温暖的交谈声。这种叙事手法,让原本可能枯燥的烹饪步骤变得生动有趣,充满了情感的温度。读完之后,我不再只是想学习如何制作这些美食,而是产生了一种强烈的冲动,想要去寻访那些还在坚持传统做法的老师傅,去亲身体验那种不加修饰的朴实味道。这本书成功地唤醒了我对“慢生活”的向往,提醒我们在追求效率和新奇的当下,不要忘记那些沉淀下来的,真正能滋养心灵的经典味道。

评分这本书的文字功力实在令人惊艳,它没有使用那种矫揉造作的抒情,而是用一种非常贴近生活、略带幽默的口吻,娓娓道来了那些“即将消失”的味道背后的故事。我感觉作者的笔触非常细腻,特别是他对环境细节的捕捉,比如夏日午后晒着太阳的慵懒感,或是冬日清晨蒸笼里冒出的热气,都描绘得入木三分。这种沉浸式的体验,让我这个身在异乡的读者,都产生了一种强烈的“在场感”。更妙的是,它并没有把这些古早味仅仅描绘成遥不可及的“神话”,而是非常务实地探讨了它们为什么会消失——可能是成本问题,可能是年轻人不愿继承,甚至可能是生活节奏的改变。这种客观的剖析,让整本书的立意拔高了一层,它不仅仅是在缅怀过去,更是在对当下提出一种温柔的诘问:我们到底想留下什么样的味道给下一代?我合上书本时,脑海里久久回荡的,是那种带着柴火香的淳朴气息,以及对时间流逝的复杂感慨,这绝非一般的烹饪书可以比拟的。

评分这本书带给我最大的震撼,在于它对“失传”二字的深刻解读。它并非一味地贩卖怀旧情绪,而是用一种近乎人类学的视角,去解构这些传统手艺背后的社会文化意义。我发现,很多我们习以为常的“地方小吃”,背后都隐藏着那个时代物资匮乏下的智慧结晶,比如如何利用最少的材料做出最丰富的口感,如何通过发酵和保存技术对抗自然条件的限制。作者在描述某种传统腌制品时,引述了当年家庭主妇们之间交流保存秘诀的场景,那种互助与传承的民间智慧,比任何高深的理论都更具感染力。读完后,我意识到,我们失去的不仅仅是一种食物的味道,更是一种社会结构和人际关系模式的消亡。这种将美食与社会史紧密结合的叙事策略,使得这本书拥有了超越美食范畴的深度。它让我开始重新审视自己日常生活中那些被忽略的、快速被取代的物件和习惯,产生了一种强烈的保护欲。

评分我得说,这本书的结构编排简直是教科书级别的精彩。它不是简单地罗列菜谱,而是构建了一个清晰的味觉地图。首先,作者似乎遵循着台湾不同地域、不同季节的特性来组织内容,让你在阅读时就能感受到一种自然的流动性。比如,开篇总是聚焦于那些最家常、最能代表童年记忆的甜点或小吃,像是一剂温暖的“开胃药”。接着,随着阅读深入,你会发现一些制作工艺更为复杂的、带有某种仪式感的食物被隆重介绍。这种层层递进的方式,极大地调动了读者的好奇心和探索欲。而且,与其他美食书籍不同的是,这本书非常注重“器物”与“味道”的关联。作者花了大量篇幅去描述过去用来盛放食物的碗碟、竹编的容器,甚至是一种特有的搅拌手法,这些“非食物”的元素,反而在很大程度上定义了“古早味”的完整性。可以说,作者深谙“形神兼备”之道,让你明白,味道不仅仅是在舌尖上,更是在手里、在眼前、在记忆里。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有