具体描述

基本信息

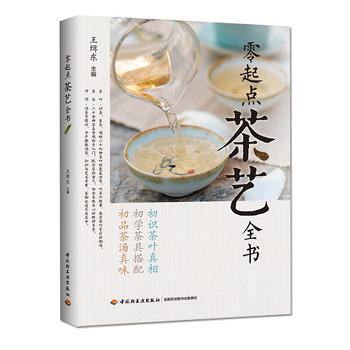

书名:零起点茶艺全书

定价:39.90元

作者:出版社:中国轻工业出版社

出版社:中国轻工业出版社

出版日期:2014-02-01

ISBN:9787501995998

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

从七大类茶叶说起,到新手选茶具的技巧,泡茶的技法,带领大家体会茶文化的艺术。

会品茶是人生的一件乐事,更是一种享受。优雅的环境,精美的茶具,适口的茶汤,处处都能渗透出高雅和韵味。

在快节奏的现活中,以茶为媒,沉静心灵,让自己与自然对话。茶道不仅仅是品赏香茗的美感之道,更是品味宁静的生活之道。

内容提要

泡茶、品茶,是人们紧张生活中偷得浮生半日闲的*状态。

《零起点茶艺全书》紧贴内容定位,突出“新手解惑之零起点”,给刚开始喜欢茶艺的人简单明了、具体的指导。

内容丰富,信息量大,囊括了泡茶、品茶中的实用信息,版式新颖活泼,图文并茂,可操作性强,一看就懂,快速学会。

茶叶:识茶,鉴茶,领略二十九种茶叶的氤氲世界。听茶叶故事,感受茶叶背后的韵味。

茶具:二十余种茶具带领新手入门,配合茶的香气,体会养眼养心的精神享受。

冲泡:泡茶有技法,分步骤教泡茶,知识与艺术并重,茶韵之道尽在其中。

目录

作者介绍

王缉东(东方茶韵国际文化交流中心)

二十世纪七十年代人

中国摄影家协会会员

中国艺术摄影家协会会员

中国民俗摄影协会会士

茶书策划人、拍摄者、著作者

著有《茶马古道茶意浓》《轻松品饮普洱茶》等书

其团队参与策划出版茶书十余种

文摘

序言

用户评价

这本书在结构编排上,给我一种清晰的递进感,就像是精心设计的一条学习路径图。它没有一开始就堆砌复杂的理论,而是从最基础的“认识水”开始——什么样的水质最适合泡茶,自来水是否需要静置等等,这些看似微不足道却至关重要的前置条件都被放在了最前端。接着才是器皿的选择和清洗,然后才是具体的冲泡步骤。这种由外而内,由基础到进阶的逻辑顺序,使得学习过程非常流畅,不会产生知识断层。例如,它在讲解盖碗冲泡时,会特别提醒初学者,由于盖碗的保温性不如紫砂壶,所以注水要更迅速,出汤要更果断,这是一种针对特定茶具特性的操作调整,非常具有指导意义。我特别喜欢它在每一章节末尾设置的“常见误区自查表”,里面列出了十来个新手最容易犯的错误,配上简单的解决方案。我对照着检查了一下自己过去泡茶的习惯,发现自己确实在“润茶”这个步骤上做得不够彻底,改进之后,茶汤的层次感立刻丰富了许多。这本书的价值,就在于它能精准地指出我们“做错了什么”,而不是空泛地告诉我们“应该怎么做”。

评分这本书的行文风格,说实话,非常接地气,甚至有点像邻家长辈在闲聊时传授经验。我以前买过一些标榜“专业”的茶艺书籍,里面的术语多如牛毛,读起来费力不讨好,很多时候我不得不查阅大量的辅助资料才能理解一个概念。但这本《满28包邮 零起点茶艺全书》完全规避了这个问题。作者似乎深知“零起点”意味着读者对很多基础概念是完全陌生的。举个例子,当讲到“出汤速度”对茶汤浓度的影响时,它没有直接给出秒数,而是用一个非常形象的比喻——“就像拧水龙头,开太大水流急,茶味还没来得及充分释放就被冲走了;开太小,则容易闷坏茶叶”。这种生动的叙述方式,让我瞬间就把握住了其中的奥妙。我立刻去实践,发现控制出汤速度真的能让同一款茶在口感上有质的区别。此外,书中在介绍不同茶类如何保存时,也极其务实,没有强调必须使用恒温恒湿的专业设备,而是针对普通家庭的冰箱、橱柜等环境,给出了具体的防潮、避光建议,这些都是实打实的生存指南。

评分拿到这本《满28包邮 零起点茶艺全书》时,我最担心的就是内容会不会过于陈旧,毕竟茶艺的知识体系也在不断发展,新的冲泡技法和茶品层出不穷。然而,翻阅目录后,我发现作者的覆盖面比我想象的要广得多。它不仅仅停留在基础的“泡茶”层面,还涉及了不同地域茶类的基础知识梳理。比如,对于乌龙茶的发酵程度是如何影响其香气的,书中用了一种近乎表格化的方式进行了归纳,对比度非常强,让人一目了然。更让我感到惊喜的是,它对“茶席布置”的讲解,并没有采用那些昂贵且难以获得的道具作为范例,而是推荐了许多日常生活中随处可见的器物,比如一个干净的木盘,几块鹅卵石,甚至是不同纹理的麻布,这极大地降低了我们建立自己茶台的门槛。我立刻动手尝试用家里的一个旧托盘来模拟书中介绍的“极简风茶席”,效果出奇地好,完全没有那种生硬的“摆拍感”。这本书的妙处就在于,它让你感受到茶艺并非是高不可攀的贵族游戏,而是可以融入日常生活的雅致情趣。读完关于红茶冲泡的部分,我甚至有点想把家里那些积灰已久的红茶拿出来,重新审视一番。

评分这本《满28包邮 零起点茶艺全书》的封面设计得相当朴实,甚至有点让人觉得像是早些年那种印刷质量不太高的书籍,但正是这种“不加修饰”反而让我对它的内容产生了好奇。我原本以为它会像市面上很多同类书籍一样,充斥着过于华丽的辞藻和不切实际的“意境营造”,结果打开一看,发现它完全是另一番景象。书中对茶具的介绍非常细致,从紫砂壶的泥料特性到白瓷的透光度,每一个细节都配有清晰的图解和实用的操作建议。我特别欣赏作者在讲解“如何判断水温”这一章节时,并没有依赖于那些晦涩难懂的专业术语,而是用非常生活化的比喻,比如描述水面像“蟹眼、鱼眼、虾眼”不同阶段时的状态,这对于一个真正意义上的“零起点”学习者来说,简直是救星。我尝试着按照书中的步骤冲泡了一次绿茶,那种略带清苦的回甘和随后而来的鲜爽感,与我以往随便用开水泡茶的体验简直是天壤之别。这本书没有太多关于茶道精神的宏大叙事,而是脚踏实地地教你如何把茶泡好,这一点,对于初学者来说,价值无可估量。它更像是一位经验丰富、性子直爽的茶师傅在厨房里手把手地教你做菜,而不是在庙堂里高谈阔论哲学。

评分从装帧上看,这本书的纸张选择偏向哑光,这让书中的彩色图片——特别是那些对茶汤颜色的展示——显得尤为真实和柔和,没有那种廉价相纸常见的刺眼反光。我最欣赏的是它对“品饮礼仪”的阐述,没有过度渲染繁文缛节,而是聚焦于“尊重”和“分享”的核心。它教导我们如何优雅地奉茶,如何得体地接受,这些都处理得非常得体。书中提到,在多人共饮时,茶杯的递送方向和手势的轻重,都体现了对饮茶者的尊重,这让我开始反思自己过去在待客时的一些粗心之处。有一段内容是关于如何通过观察茶友饮茶时的表情和动作来判断他们对茶汤的接受程度,虽然听起来有点像“读心术”,但实际上是培养观察力的好方法,它提醒我们茶艺不仅仅是制作者的艺术,更是互动中的交流。读完全书,我感觉自己不仅学会了如何泡茶,更重要的是,学会了如何更用心、更细致地对待每一位客人,以及每一杯茶。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有