具体描述

作 者:

出版社:

出版日期:201710

版 次:

页 数:0

ISBN :9787532585618

定价:36 元 本店价:28.8 元

折扣:【80】 节省:7.2 元

分类: →

货号:1726162

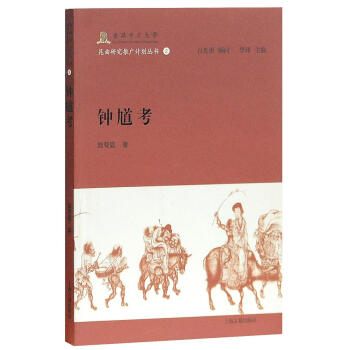

图书简介 此稿为陆萼庭先生的遗稿。旨在探讨钟馗文化的历史演变与艺术表现,涉及历史、民俗、绘画、文学、舞蹈戏曲等多个范畴。通过大量的文献考辨与精到的美学分析,饶有趣味地呈现了钟馗在民俗及不同文艺门类中的形象演变史。", 作者简介 目 录 插图和节选

用户评价

这部关于钟馗的研究,从书名和出版社就能感受到其深厚的学术底蕴,尤其是隶属于香港中文大学昆曲研究推广计划丛书,这无疑为内容增添了一层权威性和专业性。我作为一个对中国传统戏曲和民间信仰都有着浓厚兴趣的普通读者,最初被这本书吸引,是因为“钟馗”这个极具符号性和戏剧张力的形象。我期望看到的不仅仅是对史料的简单罗列,而是一个多维度的剖析。比如,钟馗从唐代的判官形象,如何一步步演变为我们今天熟悉的“驱魔大神”,这个过程中,不同地域、不同时代的审美趣味和宗教观念是如何塑造了这一形象的演变路径。我特别好奇,书中是否会深入探讨昆曲——这一极具文人雅士气质的舞台艺术——是如何吸纳和转化钟馗的原始神性,将其转化为具有高度程式化美感的表演形式的。一个优秀的文化研究,应该能够搭建起文献学、民俗学和艺术史之间的桥梁,让读者在阅读时,仿佛能听到历史的回响,看到舞台上的锣鼓点。如果这本书能够清晰地梳理出这些复杂的文化脉络,而非仅仅停留在文本的表面解读,那它无疑是值得珍藏的。

评分阅读任何与“昆曲”相关的研究,总会带有一种对“逝去的美”的追忆和敬畏。昆曲的精致、内敛与钟馗的粗犷、阳刚,这两种看似迥异的文化元素是如何在舞台上实现和谐共生的,是我最感兴趣的点。我希望看到书中能有对具体昆曲剧目(比如涉及钟馗题材的折子戏)的细致剖析。这种剖析不应仅仅停留在“唱念做打”的技法层面,更重要的是,昆曲的表演语汇——那些缓慢、写意的身段——是如何将钟馗的“威猛”转化为一种具有古典韵味的“威仪”。比如,一个标志性的亮相动作,它在不同时代的昆曲班社中是否有流派差异?这些差异又折射出当时社会对“英雄”形象的哪些微妙理解?如果作者能将田野调查的观察,与历史文献的考证结合起来,那无疑会大大增强这本书的现场感和鲜活度,让冰冷的文字重新焕发出舞台上的光彩。

评分初翻开这本书的扉页,那份上海古籍出版社特有的那种沉静、内敛的装帧风格,就让人油然而生敬意。这感觉就像是走进一座陈旧而充实的图书馆,空气中弥漫着墨香和纸张的温润气息。我期待看到作者陆萼庭先生如何在浩如烟海的史料中“淘金”,那些关于钟馗的早期记载,究竟散落在哪些冷门的志怪小说、地方戏文的残篇断简之中。一个真正的“考”字,意味着严谨的溯源和审慎的辨析。我想知道,作者是如何处理那些互相矛盾的传说和记载的,他是倾向于相信哪一种主要的叙事线索,或者更巧妙地,他展示了所有线索的共存和冲突本身就是一种文化现象。对于我们这些业余爱好者而言,最难得的就是能有一本“向导书”,它能清晰地指引我们分辨哪些是历代文人的附会想象,哪些是民间信仰的底层坚守。如果这本书能够提供详尽的引文出处和注释,让我们可以顺藤摸瓜地进行更深层次的探索,那它在学术价值上就已经迈出了坚实的一步。

评分说实话,我对这类专著的阅读习惯往往是跳跃式的,不会像读小说那样一气呵成。我更倾向于在需要时,将它当作一部工具书来查阅某个特定时段或地域的钟馗形象。因此,这本书的结构和索引设计至关重要。我非常希望它能提供一个清晰的时间轴或者地域分布图,让读者能够迅速定位到自己感兴趣的文化切面。例如,我想了解明代中后期的文人阶层是如何通过“钟馗画”来寄托其政治抱负或文人情怀的,我希望能快速找到相关章节,而不是翻遍全书。再者,既然是“推广计划丛书”,理论上应该对非专业读者也具有一定的可读性。如果书中能平衡学术的深度与叙事的流畅性,避免过多的术语堆砌,而是用生动、富于洞察力的语言来阐释复杂的文化现象,那么它就成功地完成了“推广”的使命,吸引更多年轻一代关注这一古老而迷人的文化遗产。

评分从读者体验的角度来看,一本优秀的学术著作,其魅力往往在于它能够启发新的思考,而非仅仅是陈述已知的事实。我期待在阅读陆萼庭先生的这部《钟馗考》后,能产生一些“原来如此”的顿悟时刻。比如,钟馗的神职与科举制度之间是否存在某种深层的文化暗喻?那些未能金榜题名的失意文人,是否将对“金榜”的渴望,投射到了“捉鬼”这一重塑秩序、清除障碍的仪式性行为中?这种跨界联想的能力,才是检验一部研究是否深刻的试金石。如果全书的论证层层递进,最终能形成一个令人信服的、关于钟馗文化生命力的总体判断,那么无论其考证过程多么艰辛,都将为我们理解中国人的信仰体系、艺术表达以及社会心理提供一个极具价值的参照系。这才是真正有力量的学术成果,它不仅记录历史,更在解读历史。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![阅微草堂笔记 [清]纪昀 团结出版社 9787512650831 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29977918100/5b3ce779Nc462f958.jpg)