具体描述

编辑推荐

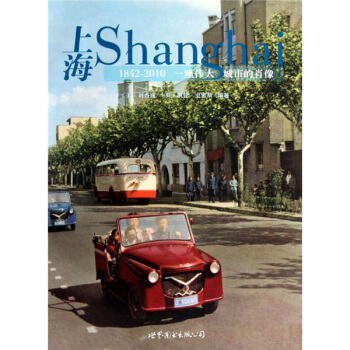

《上海:一座伟大城市的肖像(1842-2010)》通过珍贵的历史照片、全世界重要的私人收藏以及当代杰出摄影师的作品,讲述了现代上海如何由各种力量塑造而成的故事。“上海,是一个充满了美妙的矛盾与奇异反差的国际大都会。她俗艳,然而美丽;虚荣,但又高雅。上海是一幅宽广壮阔、斑驳陆离的画卷,中国与外国的礼仪和道德相互碰撞,东西方的好与坏在这里交融。”

内容简介

1934年出版的《上海大全》(All about Shanghai and Environs)是上海早的旅游指南之一。《上海:一座伟大城市的肖像(1842-2010)》中这样描述鼎盛时期的上海:19世纪中期到来的西方冒险家和商人,已经成功地在这片黄浦江边的淤滩之上创造出一个重要的国际贸易口岸。对于外国殖民者来说,上海初是作为鸦片贸易中转站发展起来的;对于清政府来说,上海则标志着民族被奴役的屈辱。1842年一次鸦片战争失败后,清政府被迫与列强签订一系列不平等条约,列强由此在上海等地获得领事裁判权。领事裁判权对历届中国政府来说都是国家的耻辱,也是他们后来竭力斗争以期甩掉的帽子。在过去的近170年间,虽然历经了外敌入侵、民族解放战争、内战以及自然灾害,上海始终是中国著名的城市,充满着相反相成的对立与矛盾。今天,正如对19世纪的冒险家和创业者而言的那样,“上海”依然是时尚、文化、商业和机会的代名词;只不过,现代上海是由当代中国企业家和各方汇集此地的人民而不是外国投机者所创造的。

《上海:1842-2010,一座伟大城市的肖像》(Shanghai: A History in Photographs, 1842-Today)通过珍贵的历史照片、全世界重要的私人收藏以及当代杰出摄影师的作品,讲述了现代上海如何由各种力量塑造而成的故事。同时,这一过程也可以被视作现代中国形成的缩影。《上海:一座伟大城市的肖像(1842-2010)》编著者为上海这座极富魅力的城市提供了一部完美的视觉历史。

作者简介

刘香成(Liu Heung Shing),资深新闻传媒专家,著名新闻摄影记者。1951年生于香港,毕业于纽约市立大学亨特学院。1976年开始担任《时代》周刊摄影记者,1978年派驻北京。1981年进入美联社后,在全球各地任职。1997-2006年,先后出任时代华纳常驻中国代表中国区副总裁。2008年担任北京奥组委顾问,目前担任上海世博会企业联合馆策展人。他曾获得多项摄影类奖项,并于1992年获普利策奖,成为目前华人唯一获此殊荣者,并于2004年被《巴黎摄影》杂志遴选为当代摄影界最有影响力的99位摄影师之一。著作包括:《中国:1976-1983》(China after Mao)(企鹅1983年版,世界图书出版公司2009年版)。《苏联:一个国家的解体》(USSR, the Collapse of an Empire)(美联社1992年版),以及《中国:一个国家的肖像》(China, Portrait of a Country)(塔森2008年版)。凯伦·史密斯(Karen Smith),英国著名艺术策展人和评论家,中国当代艺术史学家,她为各种期刊和展览图录撰写文章。著作包括:《艾未未》(Ai Weiwei)(斐顿2009年版)和《九条命:新中国先锋艺术的诞生》(Nine Lives: The Birth of Avant-Garde Art in New China)(斯卡罗2006年版,八艺区出版社2008年版)。她也是《中国:一个国家的肖像》一书的合著者。目前她即将完成另一部著作《从撞击到盛行:20世纪90年代的中国艺术》(Bang to Boom: Chinese Art in the 1990s),该书分析了中国当代艺术史上一个时期内起作用的各种力量。

内页插图

精彩书评

“阿基米德说:‘只要给我一个支点,我就能撬动整个地球。借用这句话,可以说,上海是撬动中国的一个支点,因此,也是撬动中国和世界之问关系的一个支点。眼前这本摄影集,就是对这一撬动过程的片段纪录。”——余秋雨

“150多年来,上海一直吸引着全世界的想象。这本出色的画册用令人悲欣交集的影像抓住了城市演进的整个过程:暗涌的野心、可笑的投机者、东西方的较量,以及终,中国骄傲的现代表达。”

——詹姆斯·金奇(James Kynge) 英国《金融时报》集团公司中国

目录

余秋雨序编著者的话

上海的故事

大事记

第一章 现代上海的诞生

第二章 南京政府“黄金十年”

第三章 兵临城下

第四章 信仰的跳跃

第五章 从样板到蓝图

第六章 迈向未来

摄影师小传

图片来源

参考文献

出版后记

精彩书摘

关于上海的神话在过去的168年里逐渐增加而广为流传,且完全不同于中国任何其他的城市。每一位对这个城市发表评论的作者不得不对她表示敬意。确实,人们很难抗拒这种冲动,上海的过去是如此的令人着迷。上海是世界上为数不多的几个城市,能让每个人都会对其有自己的看法——即便仅仅是想象。她的浪漫堪比巴黎;特定时代风格的建筑鳞次栉比,似有伦敦郊外的影子,又有欧洲装饰艺术的风格,以及利物浦码头的风采(外滩正是以此为样板而建);她有着高楼耸立的未来城市的风景,令人联想到纽约或者芝加哥;而她作为贸易港口则超过了新加坡、鹿特丹以及香港。上海散发着无法掩饰的魅力,令今天所有在这个城市居住或旅游的人都为之驻足流连。21世纪的游客可以证明,这样的驻足几乎是无法抗拒的。地处东亚的上海拥有着异域情调,这是她额外的诱惑。如今,这种异域情调早已不是构筑在外国人的陈旧模式之上,而是为上海人自己所钟爱,并将它精致化、市场化。由此,上海的吸引力是如此的不同于北京。北京作为首都,常常与宏大图景,与意识形态相关联。如果说北京代表了现在的中国,那么上海则代表着未来。一位摄影师充满激情地称上海是“明日世界最重要的都市”。在中国,这种不同可能与天然的地域观念以及两地之间的竞争相关。北京作家老舍曾说,他不能爱上海,因为他心里有个北平。这暗示了对两个城市的感情可谓互不相容。一个更近的例子谈到两地差异的是当代舞蹈艺术家金星,她于2000年搬到上海,她说:“我是个非常生活型的人,如果在国内选择一个生活很舒适、很方便的话,上海是我的首选。而且上海是个非常女性化的城市,我所指的是城市的气候和她的气质都非常的有魅力,所以我选择了上海。北京像个老爷们,粗糙了一点,但是还是蛮有思想的,像中国的男人一样。”

前言/序言

用户评价

这本书在探讨上海的“身份认同”危机与重塑时,展现出一种罕见的冷静与洞察力。它不像某些地方志那样充满维护性的赞美,而是敢于直面这座城市历史上作为“他者”的角色定位,以及在不同政治气候下,这种定位如何被不断地被解构和重写。我特别关注了作者关于文化软实力的分析部分,那些关于电影、文学和时尚如何从最初的模仿、吸收,逐步发展出具有鲜明上海烙印的“海派文化”的论述,极具启发性。这种文化上的内生性创造力,才是这本书成功捕捉到的城市精髓。它不仅仅是在记录上海“做了什么”,更是在深究上海“如何成为自己”的过程——一个不断吸收外部养分,又不断试图定义自身的动态过程。这种自我审视的态度,让这本书的价值超越了简单的历史记录,上升到了对城市精神层面的探讨。

评分我惊喜地发现,这本书在收尾部分的处理,避免了常见的“圆满”或“突兀”的收场,而是留下了一种绵长的回味。作者没有试图给出一个关于上海未来的明确预测,而是将叙事的焦点定格在了2010年前后,那一刻的上海,正站在新的全球化浪潮的起点上,既承载着过往的厚重记忆,也充满了对未来无限可能性的憧憬与迷茫。这种恰到好处的收束,让读者得以将自己的思考与书中的历史脉络对接起来。全书行文如行云流水,结构严谨却不失灵动,大量引用的第一手资料和珍贵图片,起到了极好的佐证和渲染作用。总而言之,这是一部能够改变你对这座城市固有印象的力作,它不仅是一部关于上海的历史书,更是一部关于城市生命力与韧性的生动教材。

评分这本书的封面设计简洁却引人注目,那种老照片的质感立刻将我拉回了那个风云变幻的年代。我原本以为这会是一本枯燥的年代史梳理,毕竟跨度长达一百多年,信息量必然惊人。然而,作者的叙事功力实在了得,他没有陷入对政治事件的过度纠缠,反而将焦点精准地对准了这座城市的“呼吸”。我尤其欣赏他对城市空间演变的处理方式,比如对法租界和公共租界交错地带的描述,那种仿佛能闻到旧时梧桐树下雨后泥土气息的文字,让我这个从未亲历那个时代的人,也能感受到历史的重量。书中对不同阶层市民生活侧面的描摹非常细腻,从洋行的职员到码头上的搬运工,他们如何在时代的洪流中寻找立足之地,那种挣扎与机遇并存的复杂心境,被刻画得入木三分。阅读过程中,我仿佛化身为一个穿梭于旧上海街头的观察者,耳边是黄包车的铃声和不同口音的叫卖声,那种强烈的沉浸感是很多历史著作难以给予的。它不是在陈述历史,而是在重现一个活生生的、充满矛盾与魅力的上海灵魂。

评分这本书最让我感到震撼的,是其对“现代化”这一概念在上海这片土壤上复杂裂变的深刻洞察。它没有用简单的“进步”或“落后”来标签化历史进程,而是细致地剖析了西方文明的涌入如何像一把双刃剑,一方面催生了摩天大楼和精致的西式生活,另一方面也加剧了社会内部的结构性失衡。书中对早期金融业发展和新兴知识分子群体崛起的论述,颇具学术深度,但表达上却保持了极强的可读性。它没有回避历史的灰暗面,比如对早期城市治理中的腐败现象和底层民众生存困境的描绘,这些毫不留情的揭示,反而让这座城市的形象更加立体和真实。我特别留意了作者处理转型期叙事的手法,那种在传统与现代、东方与西方之间不断拉扯、重构身份认同的过程,被捕捉得极为精准。读完后,我对上海的理解不再仅仅停留在那些光鲜亮丽的符号上,而是理解了它那建立在无数次碰撞与融合之上的复杂肌理。

评分我必须得说,这本书的节奏把握得非常出色,它在宏大叙事与微观个案之间切换自如,读起来完全没有那种信息过载的疲惫感。仿佛作者是一位技艺精湛的指挥家,时而用磅礴的交响乐展现时代背景,时而又切换到一段悠扬的独奏,聚焦于某个特定人物或某个角落的小故事。例如,书中对某一时期新兴报刊文化兴盛的描写,让我看到了思想解放的早期火花如何在一个高密度的人口中心迸发,那种知识分子们在言论空间中小心翼翼地试探边界的场景,充满了张力。这种叙事上的灵活度,使得原本可能板滞的编年史变得如同小说般引人入胜。对于非专业历史研究者来说,它成功地搭建了一座通往理解特定时期中国城市发展复杂性的桥梁,语言流畅,逻辑清晰,即便是涉及复杂的经济数据或建筑变迁,作者也能将其转化为易于理解的画面感。

评分京东的配送是不管你是什么都是一样的装卸。电器当然好说,有包装,不是那么容易有破损。可是书籍呢,你就不能那样和别的货物罗列在一起了。而且本身这种书籍就是大开本。拿到手的时候,书籍本身的外包装就破了,不是你们京东的袋子,是原书上面的那层透明薄膜。书籍的右上角也变形了!看在书籍封面没有大的磨损而且书籍变形不是太严重。我也不多提意见了。毕竟送货人员这么冷的天还这样来回跑,我都于心不忍,但下次再出现,我绝对不会原谅!

评分很好用,比之前那个好用多了。快递也很给力。

评分看看照片,了解一下城市的发展。

评分不错

评分1月12日上午在京东下订单,下午送到,298元,打7.1折后参加满150元减30元活动,实支181元。此书三年前欲购而未下决心。我对上海很感兴趣。1990年2月购得唐振常、沈恒春主编《上海史》(上海人民出版社1989年10月版);1996年,作为《中国科学报》特约记者去上海参加报社会议,曾抽空去上海古籍出版社读者服务部,购得史梅定主编《追忆——近代上海图史》(上海古籍出版社1996年9月);书架上还有程童一主著《开埠——中国南京路150年》(昆仑出版社1996年8月版,1997年1月购)、顾炳权编著《上海洋场竹枝词》(上海书店出版社1996年12月版,1997年11月购)等。

评分总体来说很好。值得收藏。美中不足的是最后进入现代之后的摄影作品不够完美,猎奇太多,代表性不够。

评分很好用,比之前那个好用多了。快递也很给力。

评分一本较全面反映了1842~2010年上海历史、生活发展的教科书,它是上海各个历史时期的缩影。

评分凯伦·史密斯(Karen Smith),英国著名艺术策展人和评论家,中国当代艺术史学家,她为各种期刊和展览图录撰写文章。著作包括:《艾未未》(Ai Weiwei)(斐顿2009年版)和《九条命:新中国先锋艺术的诞生》(Nine Lives: The Birth of Avant-Garde Art in New China)(斯卡罗2006年版,八艺区出版社2008年版)。她也是《中国:一个国家的肖像》一书的合著者。目前她即将完成另一部著作《从撞击到盛行:20世纪90年代的中国艺术》(Bang to Boom: Chinese Art in the 1990s),该书分析了中国当代艺术史上一个时期内起作用的各种力量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有