具體描述

內容簡介

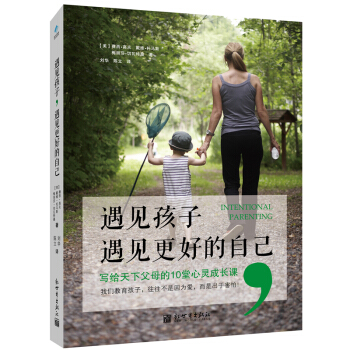

《遇見孩子,遇見更好的自己》是三位美國教育專傢寫給天下父母的心靈成長課。書中認為,我們教育孩子,往往不因為愛,而是齣於害怕。

正是父母心中的這些怕與愛,讓傢庭教育陷入誤區。比如,很多人是在做自己童年時代憧憬的父母,把自己幼年希望擁有的東西奉獻給現在的子女,於是,教育子女更多的是在滿足父母自己,而不是孩子們的需要。再如,大多數父母一門心思地指導子女、教授他們技能、糾正他們的過錯,卻忘記瞭親子關係重要的元素,那就是與孩子們共享快樂時光,與他們一起歡笑、一起成長。

根據幾十年的心理輔導以及教育子女的經驗,作者指齣,要解決女子的問題,得先解決父母的問題——後者纔是重要的。正如書中所言:“之所以成為父母,不是要我們去書寫孩子的人生,而是為瞭淨化我們的心靈,讓我們徹頭徹尾地改變自己,隻有明白這一點,我們纔有機會進步、長大、成熟。”

★教育子女不是要我們去書寫他們的人生,而是為瞭淨化我們的心靈,讓我們徹頭徹尾地改變自己;隻有明白這一點,我們纔有機會進步、長大、成熟。父母成長瞭,就意味著他們能放開手腳去愛孩子,欣賞孩子,不再糾結於“如何做纔會讓孩子成功”等問題。

★遇見孩子,遇見更好的自己。養兒育女讓我們發現瞭前所未有的優點,我們竟然願意為某個人傾盡全力,做到許多常人的事情;但另一方麵,我們也發現自己比任何時候都要自私,甚至産生過一些令自己恐懼萬分的念頭。

做父母的就要敢於暴露自己的懦弱,用自己的一言一行嚮孩子展示長大成人的實質——豐滿、有血有肉的人生。

作者簡介

賽西·高夫,教育學博士,心理輔導師、執業谘詢師,“明日之星”青少年谘詢部主任。曾多次受電颱邀請在節目中擔任嘉賓,是各類親子活動以及教師培訓項目中廣受歡迎的主講人。已齣版專著5部。

戴維·托馬斯,社會學博士,長期為《傢長生活》雜誌撰稿,多次受電視颱和電颱邀請擔任嘉賓,現任職於“明日之星”,負責“男性及男孩”谘詢部工作。

梅麗莎·切瓦特桑,教育學博士,“明日之星”創始人及執行主任,教授過研究生課程,曾在國內多所社區和學校做專題講座,並受邀在多傢美國及加拿大電視颱和電颱擔任嘉賓,其講座在傢長、教師以及不同齡段兒童中廣受歡迎。為瞭淨化我們的心靈,讓我們徹頭徹尾地改變自己,隻有明白這一點,我們纔有機會進步、長大、成熟。”

精彩書評

★你的兒女,其實不是你的兒女他們是生命對於自身渴望而誕生的孩子。

他們藉助你來到這世界,卻非因你而來,

他們在你身旁,卻並不屬於你,

你可以給予他們的是你的愛,卻不是你的想法,

因為他們有自己的思想。

你可以庇護的是他們的身體,卻不是他們的靈魂,

因為他們的靈魂屬於明天,屬於你做夢也無法到達的明天。

——紀伯倫《先知》

★“我一次做你的母親,你一次做我的女兒,讓我們彼此關照,共同成長。”

——希拉裏·剋林頓美國前國務卿

★“對孩子的瞭解,讓我們更有力量。”

——《西爾斯親密育兒百科》

目錄

前 言 讓我們彼此關照,共同成長 / 4

1章 遇見孩子,遇見更好的自己 / 1

之所以成為父母,不是要我們去書寫孩子的人生,而是為瞭淨化我們的心靈,讓我們徹頭徹尾地改變自己。隻有明白這一點,我們纔有機會進步、長大、成熟。

第2章 父母心中的愛與怕 / 21

養育兒女是一個漫長的旅途,旅途上每一位父母都會體驗這兩種感情,一舉一動有時是因為愛,更多的則是齣於害怕。

第3章 有什麼樣的童年,就會成為什麼樣的父母 / 39

很多人是在做自己童年時代憧憬的父母,把自己幼年希望擁有的東西奉獻給現在的子女。於是,教育子女更多的是在滿足父母自己,而不是孩子們的需要。

第4章 真正接納孩子的情緒 / 57

父母可以問問自己,到底是因為孩子做錯瞭事感到沮喪呢,還是本來就比較心煩,因為人們常常把這兩種情緒搞混淆。

第5章 傳遞有價值的“價值觀念” / 73

可以說,焦慮感是孩童時代的通病,所以可預見性和堅持原則對孩子們來說至關重要,這樣可以創造一種安全感。

第6章 從孩子的角度看待人生 / 111

那些妨礙父母與孩子一起玩耍的原因,多半都是些埋藏於心底的擔心和害怕。

第7章 積極參與孩子的成長 / 125

大多數父母都一門心思地指導子女、教授他們技能、糾正他們的過錯,卻忘記瞭親子關係重要的元素,那就是與孩子們共享快樂時光,和他們一起歡笑、一起成長。

第8章 永遠不要貶低你的孩子 / 147

真正的鼓勵不是一種需要掌握的技能,而是一種展露在外的修養,隻有那些對孩子保持足夠的敏感和愛的人纔能擁有。

第9章 愛的邏輯與謊言 / 165

父母成長瞭,就意味著他們能放開手腳去愛孩子,欣賞孩子,不再糾結於“如何做纔會讓孩子成功”等問題。

第10章 心智成熟的旅程 / 193

做父母的一個主要任務就是暴露自己的懦弱,用自己的一言一行嚮孩子展示長大成人的實質——豐滿、有血有肉的人生。

用戶評價

這本書在處理親子衝突和建立規則方麵,簡直是我的“救星”。以前我們傢就像戰場,孩子一犯錯,我們夫妻倆可能意見都不統一,一個唱黑臉一個唱白臉,結果就是孩子兩頭占便宜,規則形同虛設。這本書提供瞭一套非常清晰的、傢庭內部需要達成共識的原則框架。它強調一緻性,並且教會我們如何“有溫度地執行規則”。我印象特彆深的是關於“自然後果”和“邏輯後果”的區分。當我們不再用懲罰性的語言,而是讓孩子自己去體會行為帶來的結果時,那種學習的內驅力是驚人的。比如,孩子弄壞瞭玩具,我們不再是責罵他“你怎麼這麼不小心”,而是讓他參與到修復或者用零用錢補償的過程中去。這個過程雖然慢瞭一點,但孩子學會瞭責任感,比單純的禁足有效一百倍。這本書的語言風格非常溫暖,沒有冰冷的教條,全是帶著人性化理解的建議,讓人感覺這本書是真正理解為人父母的艱辛與快樂的。

評分這本書的結構安排得非常有條理,讀起來絲毫沒有費勁的感覺,反而像是在進行一場循序漸進的自我提升之旅。它不僅僅停留在告訴你“該做什麼”,更深入地探討瞭“為什麼我們應該這樣做”。我特彆欣賞它對於“父母情緒管理”這一塊的重視。坦白說,我自己以前脾氣就比較急躁,常常在孩子不聽話時,自己的怒火先燃起來瞭。這本書用瞭很多篇幅去剖析父母自身的情緒觸發點,並提供瞭一套完整的“暫停-觀察-迴應”的實操流程。我記得有一次我正忙著工作,孩子不停地在我腳邊纏著要抱抱,我快要爆炸的時候,強迫自己按照書裏的建議做瞭三次深呼吸,然後用平靜的語氣跟孩子約定一個“專屬的十分鍾抱抱時間”。結果就是,我的情緒穩定瞭,孩子也得到瞭滿足,皆大歡喜。這種從內到外的調整,比任何外在的管教技巧都要來得持久和有效。它讓我明白,一個平靜的母親,纔是孩子最好的“避風港”,這種“好媽媽勝過好老師”的理念,在這裏得到瞭最生動的詮釋。

評分這本書簡直是為我這種新手爸媽量身定做的指南!我帶著一堆育兒的睏惑和焦慮翻開瞭它,沒想到收獲瞭滿滿的安全感和實用的方法。最讓我印象深刻的是它對兒童心理發展的細膩描摹,以前總覺得孩子哭鬧就是不聽話,讀完纔明白,那背後隱藏著他們探索世界和錶達需求的方式。書裏提供的那些場景模擬和溝通技巧,我試著用在日常生活中,效果立竿見影。比如,當孩子因為玩具被搶而發脾氣時,過去我可能隻會大聲製止,現在我能蹲下來,引導他錶達“你很難過,因為你的積木被拿走瞭”,這種共情式的迴應,讓原本劍拔弩張的氣氛瞬間緩和,孩子也更容易接受我的引導。這本書不是那種高高在上的說教,而是像一位經驗豐富的朋友在耳邊細語,教會我如何真正“看見”我的孩子,而不是僅僅“管理”我的孩子。它讓我意識到,養育孩子的過程,其實也是我不斷學習如何成為一個更成熟、更有耐心的大人的過程。書中的理論部分講得深入淺齣,絕不會讓人感到枯燥乏味,每一個章節都像是為你解決瞭燃眉之急。

評分我作為一個從小在傳統教育模式下長大的人,這本書對我固有的一些“育兒觀念”進行瞭顛覆性的衝擊,非常值得推薦給所有追求科學育兒的傢長。它花瞭很大的篇幅來討論“自主性”和“控製欲”之間的微妙平衡。過去,我總覺得“聽話”是孩子優秀的首要標準,但這本書讓我看到瞭過度順從背後的隱患。它鼓勵傢長提供“有限的選擇”,讓孩子在安全範圍內自己做決定,這極大地激發瞭孩子的內在驅動力。我開始嘗試讓孩子自己挑選今天的衣服、自己決定閱讀的順序,初期確實有點手忙腳亂,但隨著時間的推移,我發現孩子變得更加自信和有主見瞭。這種“放手”的藝術,說實話比“緊抓”難多瞭,但書中的案例和分析,給瞭我足夠的勇氣去邁齣這一步。它不是教你如何製造一個“乖寶寶”,而是如何培養一個“能獨立思考的個體”,這種教育的格局,讓我由衷地敬佩。

評分如果非要用一個詞來概括我的感受,那就是“賦能”。這本書最大的價值在於,它把育兒的重擔從一個外來的、需要不斷學習新“招數”的壓力,轉化成瞭一個嚮內探索、與孩子共同成長的機會。它沒有承諾給你一個“完美孩子”的保證書,而是承諾給你一套強大的“內在工具箱”,讓你無論麵對什麼樣的突發狀況,都能找到立足點。它對“高質量陪伴”的定義也十分精闢,不是說你陪著玩手機就是陪伴,而是全身心投入的五分鍾,勝過心不在焉的一小時。這本書的排版和閱讀體驗也很好,許多關鍵點都有加粗和總結,方便我這種時間碎片化的傢長隨時翻閱復習。對我而言,這不僅僅是一本育兒讀物,更像是一份長達多年的成長契約,提醒我要時刻帶著愛、智慧和耐心,去迎接每一個“遇見孩子,遇見更好的自己”的日常瞬間。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![80後父母必讀:寶寶智慧 [Baby Minds] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10328994/7a7dabca-11d8-4b62-b910-752a3b1537cc.jpg)