具体描述

内容简介

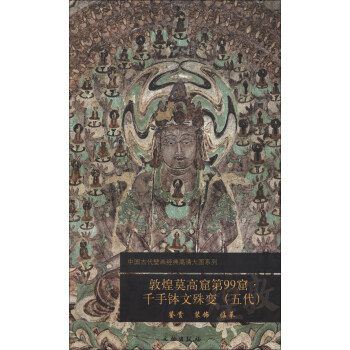

江介,生卒年不详,主要活动于清嘉庆至道光问。初名鉴,字映甫,号石如。据画史可知他是浙江杭州人。初习画,工写人物,气格高古似陈洪绶。后弃去,专事花卉,从陈淳入手,而上窥宋元,隽逸疏淡,迥绝常蹊。书法欧阳询,妙于波磔,有清峭出尘之概。勾勒花瓣用笔亦如之。问作山水,亦得元人闲冷之趣。梁同书(1723-1815)推重之。弱冠时所作楷,斩钉截铁,逼近金农,后乃化为柔美,仍是老辣,其入手不凡也。生平好藏王莽货布,及宋大观、崇宁诸品泉,积至数百,而又未尝蓄他品。盖崇宁、大观取其瘦金书,极有姿态。莽布取其悬针书,极为挺拔耳。工篆刻,与钱塘赵之琛抗手。江氏在画史上并非名声显赫的大家,而且作品传世也不是很多,但就这套《花卉册》来看,江氏确是绘画能手。是册江介自己有二题,一,“道光癸未(1823)嘉平月”,二,“癸未冬为筱壕三兄作此册,廉疏浅率,殊不足观。今年春筱壕复出此册索题,细检一过,自觉笔墨荒芜,益增惶愧矣。乙酉(1825)三月,石如志”,并钤印“江介之作)11次、“石如”。由此我们可知这套册页乃是江介为朋友索请所画,并在两年后重题。从绘画风格论,其上接吴门遗韵,兼习恽南田没骨画法,笔力道劲中又透着秀媚,赏心而悦目。册页前有海派名家张子祥的题跋:“风枝露叶,活色生香。成丰辛酉(1861)秋九月。子祥张熊。”钤印:“张熊私印”“张子祥”。联系张熊的绘画风格,我们可以看到他们之间的相似之处,所以张氏对这套册页有如此高的评价是理所当然。

前言/序言

用户评价

这是一本让我感到惊喜的读物,完全颠覆了我对“花卉指南”的刻板印象。我原本以为会是一本严肃的科普读物,充斥着植物学名称、生长习性、栽培技巧之类的硬核知识。然而,《江介花卉册》展现出的却是另一种截然不同的风貌。它更像是一本带有强烈个人情感色彩的散文集,每一页都弥漫着作者对花的深深眷恋。文字与图像的结合恰到好处,不像一些图文并茂的书籍那样生硬,而是像两位老友在娓娓道来。作者的文字并非华丽辞藻堆砌,而是朴实中带着真挚,字里行间流露出对自然的敬畏和对生命的热爱。我发现自己常常在阅读文字时,脑海中会自然浮现出与之相对应的画面,又或者,在欣赏完一幅画作后,脑海中会涌现出作者笔下的意境。这种沉浸式的阅读体验,让整个过程变得异常愉悦和流畅。尤其是一些关于花卉背后故事的描述,充满了人文关怀,让我对这些平日里司空见惯的花草有了更深层次的理解。它们不再只是装饰品,而是承载着情感,记录着时光的生命。这本书就像一位慈祥的长者,用平静而深沉的语气,为我讲述着关于生命、关于美的故事。

评分我之所以对《江介花卉册》情有独钟,是因为它展现了一种超越物质层面的美。花卉作为自然界中最具代表性的生命形态之一,本身就蕴含着丰富的美学价值。而这本书,则将这种美学价值提升到了一个新的高度。它不仅仅是在描绘花朵的形态,更是在捕捉它们所蕴含的精神。我常常在欣赏书中的插画时,感觉到一种生命的灵动和优雅。作者的画作,既有写实的功力,又不失写意的神韵,将花朵的姿态、色彩、乃至气息都表现得淋漓尽致。我曾经对着一幅描绘兰花的画作,看了很久。那株兰花,并没有多么娇艳的色彩,但它那种孤傲的气质,那种幽静的芬芳,却被画得跃然纸上。这是一种精神层面的传递,让我看到了花朵内在的灵魂。这本书让我明白,真正的美,不仅仅在于外表的绚丽,更在于内在的品格和精神。它教会我用一种更深邃的眼光去欣赏事物,去发现隐藏在平凡之下的不凡。

评分每当我感到疲惫或者迷茫的时候,都会不自觉地翻开《江介花卉册》。这本书有一种奇妙的治愈力量,仿佛将我带入了一个远离尘嚣的宁静之地。它的绘画风格非常独特,不是那种追求极致写实的摄影式呈现,而是带有明显的艺术家的个人风格。线条的勾勒充满了灵动感,色彩的运用也十分大胆而和谐,营造出一种梦幻般的气质。我特别喜欢其中对光影的处理,仿佛能透过纸张感受到微风拂过花瓣,阳光穿过叶隙的那种细腻触感。书中对于花卉的描绘,不仅仅是形态的再现,更是对生命状态的捕捉。有些花朵含苞待放,充满希望;有些则盛放怒放,尽显生命张力;还有些则带着残缺的美,诉说着时光的痕迹。这种对生命不同阶段的细腻观察,让我深刻体会到生命本身的脆弱与坚韧。我曾在某个下午,对着书中描绘的一朵孤寂的野花,久久不能释怀。那种在无人问津之处,依然努力绽放的生命,让我感到一种莫名的感动和鼓舞。这本书教会我,即使在最不起眼的角落,也能发现生命的光芒。

评分我对《江介花卉册》的喜爱,很大程度上源于它那种不落俗套的艺术风格。我曾看过许多花卉相关的图册,大多是偏向写实或装饰性的。而这本书的插画,则展现了一种独特的东方韵味,带着文人画的雅致和写意的灵动。线条的运用非常讲究,时而粗犷有力,时而细腻柔和,勾勒出花卉的神韵。色彩的渲染也十分到位,既有水墨的淡雅,又不失花朵本身的色彩。我尤其喜欢其中一些留白的处理,仿佛能让画面“呼吸”,给观者留下了更多的想象空间。我经常会在阅读过程中,将书中描绘的花卉与自己曾经在某个角落里见过的相似的花朵联系起来,那种似曾相识的感觉,让我觉得这本书离我的生活很近。它没有刻意去追求华丽,而是用最朴素的笔触,去展现花卉最真实的美。这种返璞归真的艺术追求,让我感到一种难得的纯粹。这本书就像一位饱读诗书的隐士,用他独有的方式,向我们展示了他心中那片诗意的花园。

评分一本好的书,就像一位好朋友,总能在你需要的时候给你带来慰藉和启发。《江介花卉册》对我而言,就是这样的存在。我喜欢它的原因有很多,但最让我感动的是它所传递的那种“生命力”。在书中,我看到了各种各样的花朵,它们有的在严寒中傲然绽放,有的在贫瘠的土地上顽强生长,有的则在角落里默默地散发着自己的芬芳。这些花朵,都以各自独特的方式,展现着生命的坚韧与美好。作者在描绘这些花朵的同时,也融入了自己对生命的感悟。那些文字,朴实却充满力量,让我看到了生命的可贵,也让我更加珍惜眼前的生活。我曾在书中读到关于一种顽强生长在悬崖边的小花的描述,那段文字让我久久不能忘怀。它让我明白,生命的力量是无穷的,即使在最艰苦的环境下,也能找到属于自己的生存空间。这本书给了我很多关于“坚持”和“希望”的启示,让我更加积极地去面对生活中的挑战。

评分《江介花卉册》给我最大的感受,是一种“静”的力量。在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,能够找到一本让人心静下来的书,是多么难得。这本书没有激昂的论调,没有炫目的技巧,它只是用一种非常平静、内敛的方式,讲述着关于花的故事。插画的风格尤其体现了这一点,笔触细腻,色彩柔和,没有强烈的视觉冲击,却能给人一种安定感。我喜欢在夜晚,点一盏灯,慢慢地翻阅这本书。书中的花朵仿佛都在安静地绽放,散发出淡淡的幽香,让我感到内心的平静和安宁。文字也同样如此,简洁而富有韵味,不疾不徐,像是在低语。它不会强迫你接受任何观点,而是给你一种空间,让你在宁静中去思考,去感受。这种“静”的力量,让我能够暂时逃离外界的纷扰,找回内心的宁静。它就像是心灵的一处港湾,让我可以在疲惫的时候,停靠片刻,汲取力量。

评分这本书的装帧设计本身就充满了艺术感,拿在手里就有一种珍贵的质感。我一直认为,一本好书,从外在到内在,都应该传递出一种用心。而《江介花卉册》恰恰做到了这一点。封面设计简洁而富有内涵,没有过多的装饰,却能一眼吸引住人。打开后,内页的排版也很舒适,文字与图像的比例拿捏得当,留白恰到好处,不会让眼睛感到疲惫,反而有种呼吸的空间。我之所以反复提及“呼吸的空间”,是因为这本书给我的感觉就是如此——一种轻松、自在的阅读体验。它不像某些书籍那样,上来就抛给你大量的专业术语,或者用繁复的句子来“考”你。相反,它的语言风格非常亲切,就像一位经验丰富的园艺师,在向你分享他与花草相处的点点滴滴。书中的插画更是令人惊叹,我不是专业的艺术鉴赏家,但我能感受到其中蕴含的功力。每一笔每一画都充满了生命力,色彩的搭配也十分和谐,既有古典的韵味,又不失现代的活力。我常常会花很长时间,去欣赏每一幅画作的细节,去揣摩作者的心思。

评分这是一本我很少能找到类似书籍的读物,它在“花卉”这个主题下,挖掘出了更深层次的价值。与其说它是一本关于花的书,不如说它是一本关于“观察”的书。作者以极其细致入微的视角,去观察、去描绘每一朵花,甚至是一些极小的细节,比如花瓣上的一丝纹理,叶片上的一滴露珠。这种对细节的极致追求,让我惊叹不已。在快节奏的现代生活中,我们往往习惯于匆匆掠过,很少有时间去停下来,去真正地“看见”身边的事物。而这本书,就像是一次温柔的提醒,邀请我去放慢脚步,去感受生命中那些被忽略的美好。我曾在阅读书中关于某种不知名野花的段落时,仿佛听到了风吹过草地的声音,看到了它们在角落里努力生长的样子。这种沉浸式的体验,让我对“观察”有了新的理解。它不仅仅是用眼睛去看,更是用心去感受。这本书让我重新找回了对生活的好奇心,也让我开始审视自己是否也如书中那般,认真地对待身边的每一个生命。

评分这是一本我愿意反复阅读的书,每一次翻开,都能有新的发现和感悟。与其他花卉书籍不同,《江介花卉册》更像是在讲述一种生活哲学。它没有刻意地去讲授某种道理,但字里行间却处处流露出对生活的深刻理解。作者在描绘花卉的同时,也融入了自己对人生、对情感的思考。我尤其喜欢书中对花卉生命周期的描绘,从萌芽、生长,到盛放、凋零,每一个阶段都被赋予了独特的意义。这种对自然规律的尊重和对生命本身的敬畏,让我受益匪浅。我记得书中有一处描写,关于一朵昙花短暂而绚烂的绽放,那段文字给我留下了深刻的印象。它让我意识到,生命的长短并不重要,重要的是如何去活出自己的精彩。书中那些细腻的观察,那些充满哲思的文字,总能在不经意间触动我内心最柔软的部分。它不是那种会让你眼前一亮的书,但一定是那种会让你内心深处慢慢升华的书。它就像一杯陈年的老酒,需要慢慢品味,才能体会到其中的醇厚。

评分这本《江介花卉册》在我书架上已经静静地躺了一段时间,每次拿起它,总会被一种莫名的宁静所笼罩。与其说它是一本介绍花卉的书,不如说它是一扇通往某个心灵花园的窗户。翻开扉页,映入眼帘的并非是冰冷的植物图鉴,而是一种诗意的栖居。纸张的触感温润,油墨的香气淡淡的,仿佛能勾勒出画家指尖的温度。每一幅画作都经过了精心的构图和细腻的描绘,色彩的运用是如此考究,既有花瓣本身的娇嫩欲坠,又有光影在叶片上流转的生动。我尤其喜欢其中对一些不知名小花的刻画,它们可能不被大众所熟知,但在画家的笔下,却展现出一种别样的生命力,一种不张扬却又顽强的存在感。有时候,我会对着某一页停留许久,想象着画家是在怎样的心境下,捕捉到了花朵最动人的瞬间。这是一种跨越时空的对话,与自然,与艺术,与创作者。这本书不仅仅是视觉的盛宴,更是一种精神的慰藉,它让我暂时忘却尘世的喧嚣,沉浸在一种纯粹的美好之中,重新审视生活中的点滴美好。它不提供标准答案,也不强加某种观点,只是静静地展示,任由读者去感受,去领悟。这种留白的空间,反而给予了我无限的想象。

评分唐太宗愛其書,遂命歐陽詢,虞世南,褚遂良等臣子臨摹其法書,製作恍如真跡的複製本(即摹本),以示對王書的傾倒。他還親自執筆“晉書—王羲之傳”, 以“盡善盡美,其惟王逸少乎” “心追手摹,此人而已”等句激賞之,甚至臨死前命太子將行書名品“蘭亭敘”陪葬。遺憾的是,由於紛亂的王朝更迭與戰禍,王羲之的法書已消失殆盡。如今真跡無存,僅存唐代臨本與搨摹本以及宋米芾等人的臨本。這些臨摹本展現了各自的審美意識,與對王羲之法書的理解,也有極深的意趣。

评分《总有一种力量让我们泪流满面》该文曾经让多少人感动,也长久地留在我青春的记忆中,伴我成长。//阳光打在你的脸上,温暖留在我们心里。有一种力量,正从你的指尖悄悄袭来,有一种关怀,正从你的眼中轻轻放出。在这个时刻,我们无言以对,惟有祝福:让无力者有力,让悲观者前行,让往前走的继续走,让幸福的人儿更幸福;而我们,则不停为你加油。 //惊闻作者沈颢因涉嫌新闻敲诈被抓(抓前系21世纪报总编),很无语!沈是信

评分很好的书,印刷的不错啊

评分《说文》之学是根柢之学,它在文字学、训诂学

评分画的挺好,印的清楚,不错,就是挺贵

评分《说文》之学是根柢之学,它在文字学、训诂学

评分马驌《绎史》全录此书,而别取《埤雅》、《尔雅翼》所引今本不载者,附录於末,谓之《古禽经》。今考所载茂已称《禽经》无其文者凡三条,其馀尚有青凤谓之鶡,赤凤谓之鹑,黄凤谓之焉,白凤谓之肃,紫凤谓之鷟,鹤爱阴而恶阳,雁爱阳而恶阴,鹤老则声下而不能高,近而不能尞旅,旋目其名,方目其名,交目其名鳽,鸟之小而鸷者皆曰隼,大而鸷者皆曰鸠,乌鸣哑哑,鸾鸣噰噰,凤鸣喈喈,凰鸣啾啾,雉鸣嘒嘒,鸡鸣咿咿,鸎鸣嘤嘤,鹊鸣唶唶,鸭鸣呷呷,鹄鸣哠哠,鵙鸣嗅嗅,却近翠者能步,却近蒲者能掷,朱鸢不攫肉,朱鹭不吞腥,挚好风,好雨,鷞好霜,鹭好露,陆鸟曰栖,水鸟曰宿,独鸟曰止,众鸟曰集,鹅见异类差翅鸣,鸡见同类拊翼鸣,鵻上无寻,鹨上无常,雉上有丈,鷃上有赤,暮鸠鸣即小雨,朝鸢鸣即大风,鸇鸇之信不如鹰,周周之智不如鸿,淘河在岸则鱼没,沸河在岸则鱼涌,雕以周之,鹫以就之,鹰以膺之,鹘以搰之,隼以尹之,鸿雁爱力,遇风迅举,孔雀爱毛,遇雨高止,雁曰翁,鸡曰鹑,鹑曰鹰,鹰不击伏,鹘不击妊,一鸟曰隹,二鸟曰

评分很喜欢,想买很久了~~~是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合山水画刍议陆俨少山水画刍议讲笔墨技法、讲境界、讲传统、讲创新,大处着眼,小处着笔,小中见大,深入浅出。是一般好书,家长买很适合

评分我喜欢这种画法,很清析印刷质量很好。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有