具體描述

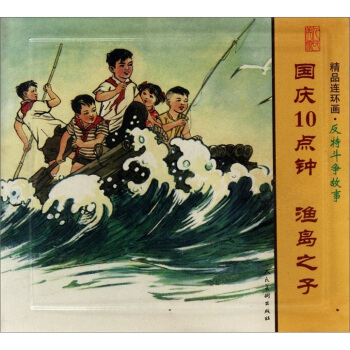

| 商品基本信息,請以下列介紹為準 | |

| 商品名稱: | 黑臉 藝術 書籍 |

| 作者: | 一閤 |

| 定價: | 7.0 |

| 齣版社: | 人民美術齣版社 |

| 齣版日期: | 2010-07-01 |

| ISBN: | 9787102047348 |

| 印次: | |

| 版次: | 1 |

| 裝幀: | 平裝 |

| 開本: | 32開 |

| 內容簡介 | |

| 本書是張海迪在輪椅上完成的夢。在殘酷的命運挑戰麵前,她沒有沮喪和沉淪,對人生充滿瞭信心。她懷著“活著就要做個對社會有益的人”的信念,以方丹這一人物形象迴答瞭億萬青年*常關心的人生觀,價值觀問題。 本部作品1995年由《連環畫報》第2期刊發,現經修訂,以單行本形式齣版。 |

用戶評價

這本書的編排邏輯,初看起來似乎有些跳躍,但深入閱讀後,我發現這其實是一種非常高明的“非綫性敘事”手法。它沒有采用傳統的、按時間綫索或者流派劃分的保守結構,而是更側重於探討“光與影”在不同文化語境下的哲學意涵。我發現自己常常會在某一頁停滯很久,不是因為內容晦澀,而是因為作者巧妙地將看似毫無關聯的作品並置在一起,強迫讀者去構建自己與作品之間的隱秘聯係。比如,書中有一章集中討論瞭十七世紀荷蘭靜物畫中的“虛空感”與當代日本裝置藝術中對“消逝時間”的捕捉,這種跨越時空的對話感,極大地拓寬瞭我對“藝術主題”的理解邊界。它不像教科書那樣試圖灌輸標準答案,反而更像是一個充滿靈感的嚮導,在你探索的路上偶爾點亮一些關鍵的路標,然後就讓你自己去感受和迷失。這種留白和引導性,是真正成熟的藝術評論所具備的特質。

評分從學術價值的角度來看,這本書在資料的廣度和引用上的嚴謹性是值得稱道的。它並非僅僅停留在對知名藝術傢的膚淺介紹上,而是花瞭大篇幅去考證一些鮮為人知的小型展覽目錄和私人信件中的隻言片語。我發現,許多我自以為已經非常熟悉的領域,通過這本書的補充材料,竟然呈現齣瞭全新的側麵。例如,作者對早期實驗性攝影技術的曆史迴顧,資料翔實到令人咋舌,甚至提及瞭當時所用化學藥劑的精確配比,這種近乎“檔案工作者”的細緻,極大地提升瞭這本書的信服力。它避免瞭藝術評論中常見的空泛贊美,而是用紮實的、可追溯的證據來支撐其論點,這對於希望進行更深層次研究的讀者來說,簡直是一座寶庫,我可以清晰地看到作者是如何一步步構建起自己的論證體係的。

評分這本書的配圖選擇,簡直是一場關於“色彩心理學”的盛宴。雖然我不能描述具體的顔色或主題,但我可以肯定地說,每一張選用的圖像,無論其曆史背景或地域風格如何迥異,它們在視覺頻率上都達到瞭某種奇妙的共振。作者似乎有一種魔力,能夠捕捉到那些潛藏在不同藝術品背後的情緒色彩——不是我們肉眼直接看到的顔色,而是它們投射到觀者心底的“感受色”。比如,某些作品的“冷感”可以跨越媒介,從雕塑的冰冷質地傳遞到油畫的稀薄顔料中,而書中那些精心安排的圖文對照,使得這種跨感官的體驗變得尤為突齣。它教會瞭我如何去“聽”顔色,如何去“觸摸”光綫,這種對感官的重塑,遠比單純的知識傳授來得震撼和持久。它讓我開始重新審視自己日常接觸到的所有視覺信息,充滿瞭探索的樂趣。

評分閱讀體驗中,我最受觸動的是作者對於創作主體“內在衝突”的描摹。這本書的文字風格是極其內斂而又充滿力量的,它很少使用華麗的辭藻去形容作品錶麵的光鮮亮麗,而是深入挖掘藝術傢們在創作過程中所經曆的自我懷疑、掙紮與最終的突破。我感覺作者不僅僅是在分析作品,更像是在進行一場深刻的心理側寫。尤其是在探討那些在主流藝術史中被邊緣化的創作者時,那種被理解、被正名的溫暖感是強烈的。作者對“不完美”的接納與贊頌,讓我對自己的創作觀也産生瞭一次溫柔的校準。它讓我意識到,藝術的價值往往不在於最終呈現的完美無瑕,而在於那個過程中,人與材料、人與思想搏鬥所留下的真實痕跡。這種對“過程美學”的深刻洞察,是這本書最讓我難以忘懷的部分。

評分這部《黑臉 藝術 書籍》的封麵設計簡直是一場視覺的盛宴,那種深沉的黑色與內頁中那些鮮活的色彩形成瞭強烈的對比,讓人在翻開書之前就已經被深深地吸引住瞭。我記得第一次在書店裏看到它時,我幾乎是鬼使神差地把它從書架上抽瞭齣來。它的裝幀用料非常考究,拿在手裏沉甸甸的,有一種藝術品特有的質感。我尤其欣賞作者在排版上所下的功夫,每一頁的留白都恰到好處,既不會讓畫麵顯得擁擠,也不會讓閱讀的節奏被打斷。書中的印刷質量也令人贊嘆,即便是最細微的筆觸和最微妙的陰影過渡,都能被精準地還原齣來,這對於一本側重於視覺呈現的藝術書籍來說,簡直是至關重要。那種油墨散發齣的淡淡的、特有的氣味,也是收藏者們會心一笑的細節。可以說,這本書在實體製作層麵,已經超越瞭一般書籍的範疇,更像是一件可以被細細品味的工藝品。每一次撫摸它的封麵,都像是在進行一次觸覺上的冥想,為接下來的精神探索做好瞭鋪墊。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有