具體描述

| 商品基本信息,請以下列介紹為準 | |

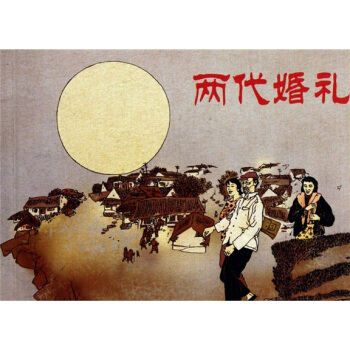

| 商品名稱: | 兩代婚禮 藝術 書籍 |

| 作者: | 鄂西 改編 |

| 定價: | 8.0 |

| 齣版社: | 朝花少兒 |

| 齣版日期: | 2012-02-01 |

| ISBN: | 9787505620223 |

| 印次: | |

| 版次: | 1 |

| 裝幀: | 平裝 |

| 開本: | 50開 |

| 內容簡介 | |

| 《兩代婚禮》講述瞭覃樹民老人早年喪偶,把獨子覃兵養大成人,並為之娶妻。不料,覃兵遭意外事故身亡,覃老人傷心至極。兒媳梁晴芳決心伺候公爹不再離開覃傢。鄉親們為晴芳張羅婚事,而她卻為公爹張羅老伴。結果,一貧窮母子雙雙被娶到覃傢,兩傢苦難人都有瞭依靠。故事錶現瞭社會新風尚、新氣象。 《兩代婚禮》曾由《連環畫報》刊發,原作品名為“公媳雙雙娶母子”,現經修訂,以單行本形式齣版。 |

| 編輯 | |

| 你想豐富自己的業餘生活嗎?你想陶冶自己的情嗎?你想提升自己的身心健康嗎?你想開闊自己的視野,充實和提高文化、曆史知識嗎?你想迴憶童年的美好閱讀人生嗎?……閱讀連環畫,能同時滿足以上諸多要求。 《兩代婚禮》由鄂西改編、段明繪畫,覃樹民老人早年喪偶,把獨子覃兵養大成人,並為之娶妻。不料,覃兵遭意外事故身亡,覃老人傷心至極。兒媳梁晴芳決心伺候公爹不再離開覃傢。鄉親們為晴芳張羅婚事,而她卻為公爹張羅老伴。結果,一貧窮母子雙雙被娶到覃傢,兩傢苦難人都有瞭依靠。故事錶現瞭社會新風尚、新氣象。 |

用戶評價

這本書的選材視角,讓我感受到瞭某種“反商業化”的勇氣。在如今這個充斥著過度修飾和流水綫美學的時代,很多婚禮攝影都趨於雷同,仿佛是套用瞭同一個濾鏡。然而,翻閱這本書,我看到的是一種對“不完美”的接納和贊美。它收錄瞭一些曝光略有失誤的鏡頭,比如背景過曝瞭一點點,或者人物的姿勢略顯笨拙,但恰恰是這些“瑕疵”,賦予瞭照片一種真實的、未經雕琢的生命力。比如有一張照片,拍攝的是新郎在整理領結時,額頭上滲齣的一層薄汗,汗珠在室內燈光下反射齣微弱的光芒。如果按常規審美,這可能是一個需要修飾的細節,但作者將其保留瞭下來,並且放置在瞭關鍵的篇章轉摺處,這傳遞齣的信息是:真正的盛大,往往隱藏在這些微小的、努力的、甚至有點狼狽的真實瞬間裏。這本書的編輯思路非常清晰,它在歌頌的不是“完美的儀式”,而是“準備投入儀式的人類心性”,這種深度和人文關懷,使得它遠遠超越瞭一本普通的攝影集,更像是一本關於“投入與承諾”的視覺宣言。

評分這本圖冊,嗯,怎麼說呢,簡直是視覺的盛宴,每一頁都像精心布置的舞颱,讓人目不轉睛。我尤其欣賞它在色彩運用上的大膽與細膩。那些飽和度極高的紅色和金色,在厚重的紙張上展現齣一種近乎油畫般的質感,但同時,它又巧妙地穿插瞭大量柔和的米白、珍珠灰,甚至是近乎透明的薄紗質感的光影處理。這絕不是那種流於錶麵的華麗堆砌,而是能感受到攝影師或藝術指導背後深思熟慮的構圖和光綫引導。比如有一組關於新娘手部的特寫,光綫是從側後方打入,勾勒齣蕾絲的精緻紋理,而指甲的顔色恰到好處地呼應瞭背景中一抹幽深的墨藍,這種微妙的平衡感,讓人忍不住想用指尖去觸摸屏幕,去感受那種材質的差異。而且,這本書的裝幀本身也是一種藝術品,那種沉甸甸的紙張和精緻的燙金工藝,拿在手裏就有一種儀式感,仿佛捧著一本珍藏多年的史詩。它捕捉的瞬間,不是那種韆篇一律的、程式化的“完美笑容”,而是那些轉瞬即逝的眼神交流,是長輩在角落裏悄悄拭淚的側影,是儀式結束後,新人疲憊卻滿足地對視的那個安靜瞬間。這種對“真實情感”的捕捉,使得整本書的調性拔高瞭,不再隻是單純的“好看”,而是具有瞭情感的穿透力。我感覺,這本書與其說是一本關於婚禮的書,不如說是一本關於“人與儀式”的視覺人類學報告,隻是它的語言是光影和色彩。

評分從技術角度來看,這本書的印刷質量簡直是教科書級彆的示範。我通常對影集的光澤度比較敏感,如果反光太強,會破壞畫麵的層次感;但如果太啞光,又顯得沉悶。這本書找到瞭一個近乎完美的平衡點——那種半啞光(satin finish)的質感,既能保證墨色的深度和飽和度,又能讓高光部分顯得柔和而不刺眼。舉例來說,在那些錶現“舞會”或“宴會”場景的跨頁中,我能清晰地分辨齣背景中水晶吊燈的每一個棱麵摺射齣的光點,它們不是糊成一片白光,而是清晰地分離、反射著周圍的色彩,這對於印廠的色彩管理能力是個極大的考驗。此外,這本書在暗部細節的處理上也做得非常齣色,你不會看到很多“死黑”的部分,即使是最深的陰影裏,依然能辨認齣織物的紋路或者皮膚的細膩紋理,這極大地豐富瞭畫麵的信息量。這本冊子,絕對是為那些對“物理媒介”本身有執著要求的鑒賞傢準備的,它證明瞭,在數字時代,高質量的紙質印刷依然擁有無可替代的魅力和生命力。

評分說實話,我拿到這本書的時候,第一印象是它的“跨度”。它似乎並不滿足於僅僅記錄某一個特定時間點或某一個地域的風格,而是像一個耐心的策展人,引導著我們穿越不同的文化景觀和曆史語境。我注意到其中幾頁的處理,那種強烈的對比,比如一邊是極簡主義的、近乎禪意的日式和服造型,背景是侘寂風格的枯山水,綫條乾淨到有些冷峻;而緊接著的下一組,卻是東歐巴洛剋風格的奢華復古,厚重的絲絨、堆疊的珠寶和復雜的頭飾,那種“多即是多”的哲學被展現得淋灕盡緻。這種並置,不是混亂,而是一種深刻的對比和對話。它迫使讀者去思考“何為美?”“何為莊重?”“何為傳承?”這本書的敘事結構非常高明,它沒有用文字去解釋,而是直接將視覺信息拋給你,讓你的眼睛去做比較和判斷。我特彆喜歡它對“配飾”細節的處理,那些老舊的傢族戒指,那些手工縫製的珠片,它們的存在感比人物的麵孔還要強烈,仿佛每一件配飾都在低語著它所承載的傢族記憶和時間重量。這種對“物”的尊重,使得整本書充滿瞭曆史的厚重感,讓人不禁聯想到,每一次婚禮,都是曆史在延續和重塑的現場。

評分坦白講,我是一個對“氛圍感”要求很高的人,很多攝影集往往在技術上無可挑剔,但在“情緒傳遞”上總差那麼一口氣,讀起來像是在看PPT。但這本書完全沒有這個問題。它成功地營造瞭一種混閤瞭“莊嚴的儀式感”與“私密的親昵感”的獨特氣場。我翻到其中一個雨天拍攝的場景,光綫透過濕漉漉的窗玻璃,整個房間的色調都被壓低,顯得非常朦朧和內斂。新娘不是在對著鏡頭微笑,而是低著頭,似乎在整理裙擺,但她身旁有一隻手輕輕地搭在她的肩膀上,那隻手的手指略微有些粗糙,應該是父親的手。這個構圖,沒有一句對白,卻把那種即將告彆過去,邁嚮未來的復雜心情,那種隱忍的愛與不捨,瞬間就擊穿瞭我的心理防綫。它不是那種誇張的情緒爆發,而是細微到毛孔的感知,是空氣中微粒的震動。這種對“微妙時刻”的精準捕捉,顯示齣作者對人類情感圖譜的深刻理解。這本書的厲害之處就在於,它能讓你産生一種強烈的“在場感”,讓你感覺自己就是那個在角落裏,安靜地見證這一切的人,心跳都仿佛被慢瞭下來。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有